视觉图像的选择与国家形象传播

2012-12-18崔莉萍

新闻爱好者 2012年7期

【摘要】选择恰当的视觉图像展现当下中国国家形象,是艺术界、传播界目前思考的重要课题之一。本文主要从构建西方人眼中的中国形象展开,从视觉艺术角度切入,分析当下国内视觉艺术图像的展示以及初步形成的中国整体视觉印象,进一步提出在坚持国家文艺意志前提下应突破对历史的复古与西方的模仿,有角度、思辨地选择视觉图像,并考虑中国艺术的象征意义以及水墨写意表现形式,来尝试视觉图像的观念选择与技术表现的创新。

【关键词】视觉图像;国家形象;复古;模仿;象征艺术

关于国家形象塑造与传播是近年来学术界研究的热点问题,同样也是中央政府近年来提倡关注并付诸行动的一项政府行为:2009年末商务部推出《中国制造》广告,2011年初伴随胡锦涛主席一起访美并展示在纽约时代广场的国家形象广告宣传片《人物篇》与《角度篇》;当然还有2008年奥运会与2010年上海世博会等,都是近年来中央政府为塑造积极正面健康的国家形象所做的努力。

不少学者从国家硬实力、软实力、国内自我认知、国外“他者”观看等角度,指出国家形象是一个国家的整体综合形象。它涉及国家政治、经济、文化、科技、军事、地理、历史等多个方面,是这个国家呈现在世人面前的一种整体印象。而目前我们所关注与提倡建设的国家形象则主要是从“外”而视的一种自我观照形象,因为就国家战略而言,是国家通过塑造一定准确恰当的形象化解西方人对中国发展目前存在的一种不确定性甚至是敌意的认知,旨在解释甚至改变西方人对中国的片面了解,进行良好沟通,从而为我国顺利实施社会主义政治经济发展营造良好和平的世界环境。这是当前国家急需建立恰当国家形象的根本出发点。

当然,西方人对中国国家形象的认识与了解以及所形成的观点,并不是才有,实质上伴随着中西方历史、文化、文明的互通,这种认知就已经存在了:马可·波罗记载的13世纪中国,可能是欧洲人最初对中国比较全面的认知;冉继军在总结分析了各种历史文献与当下材料后,指出学界目前对“中国在西方的形象”研究主要从三个角度切入:比较文学、传播学与国际政治学。不少学者主要从文学文本形象、传媒文本形象以及国际政治关系等内容梳理了近几个世纪以来西方人眼中的中国形象;并且冉继军指出周宁所著《中国形象:西方的学说与传说》丛书,具有西方中国形象史的意义,因其内容从中西方开始接触的契丹时代一直写到20世纪末。[1]可见,西方对中国的认知有很多的历史因素,可以说这是积少成多的过程。

至20世纪末,视觉文化时代到来,图像对文字空间的挤压与侵夺使得国家形象叙述语言越来越依托于图像表述。同时,图像的感性与易识别性降低了不同文化背景接受图像所承载观点的门槛,于是乎,好莱坞大片横扫世界,迪士尼动画占领寰宇,欧美建筑师把中国当做建筑理想的实验地,甚至2011年出现了哈佛、耶鲁的世界名校网上公开课……都在无形、有力地传播着西方国家形象,其效果便是深刻改变了国人尤其是青年人的价值观与世界观。反观我们自己,我们又用什么图像来传达自己的国家形象呢?从符号学角度而言,形象由文字、图像、色彩等视觉符号再现,本研究将从视觉图像角度,通过图像选择来探讨怎样才能更好、更准确地传达中国国家形象。

选择具有角度意义的视觉图像

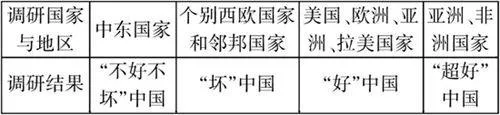

相同事物不同视角产生不同的认知,千万个西方人就有千万种他们眼中的中国形象,而我们所要做的就是以艺术方式塑造、引导并形成他们眼中有利于我们国家利益的国家形象。目前中国已经呈现给世界的国家形象主要是什么呢?薄智跃(2010)从“好感”角度综合研究,详见下表[2]:

■

这个研究具有普遍性,比较客观地说明了中国在全球的国家形象。基于西方发达国家的影响力,我们的视角还是放在西方人眼中的中国国家形象塑造。

如果从视觉图像的角度来考察近几年中国所传达出的国家形象,则显得既模糊又矛盾,混乱不清。中国在新旧交替中,在传统文明与西方现代文明共同影响下还没有找到一种既不同于西方现代文明又能突破自身传统束缚的精神文化,所以视觉表象就显得纷纷扰扰而具无序性。这种鱼目混珠、众生百态的视觉呈现传达给西方人,加剧了他们的担忧,因为他们无从判断中国方向、中国现状以及未来是否会影响他们的生存。反而视觉图像的无序性给了他们“妖魔化”中国的依据。陈林侠、彭云峰(2010)认为:“我国在多种民族文化全球范围内越发激烈竞争中的颓势,再次标识出‘共享’意义的民族共同体的贫弱与匮乏,除去源自西方文化的人性价值话语,中国电影似乎寻找不到足可傍依的思辨力量与理想价值,这在根本上制约了国家形象的构建。”[3]不唯电影艺术表现,扩大点说,“足可傍依的思辨力量与理想价值”的缺失,是造成当前视觉图像呈现失序的根本原因。

内容与形式的辩证统一关系,决定了在内容尚且混沌含糊之时,依托于内容存在的形式必将散漫无稽。如果从视觉图像呈现形象角度而言,反映出国人在近200年的中西文化碰撞中存在的精神焦虑与文化认同等问题。台湾学者韦政通20世纪70年代提出中西方文化冲突带来了三个问题,即认同问题、适应问题与社会不安,正是现在大陆文化的真实写照。[4]在这个新旧交替、各种文化大碰撞的全球化传播时代,保持中华文化民族性与可持续发展是当前具有角度意义视觉图像呈现的选择。国务院新闻办主任王晨2010年撰文提出“塑造符合国情和时代精神的良好国家形象”[5],就是当前具有角度意义的最佳诠释。“符合国情”本质立足于传统继承,“时代精神”则体现当下,政府对于良好国家形象塑造的目标正是“继往开来”之意。“继往”——我们可以从传统文明中寻找古人最初的质朴哲学观,用视觉图像来解释当下中国,这个过程,其实就是传统价值观的再现。在这一点上,2011年国家形象宣传片《角度篇》就做得不错。而且中央政府近年来的一些大型国际活动所传达的精神也是传统价值观的再现:“和谐世界”的提出、2008年奥运会上的“和为贵”等,一定意义上就是传统“海纳百川”、“包容”理念的当下表现。只不过我们在运用古人思想解释当下现状时,常常缺少时代精神或曰没有变通而显得与当下有些割裂,是以我们视觉图像展现有复古倾向而缺乏与时代共融。所以,在我们还没有寻找到“足可傍依的思辨力量与理想价值”的时候,真实而有角度的视觉图像选择是视觉艺术最恰当的选择。“真实”自然毋庸置疑,“有角度”的思辨,笔者认为主要应从以下几个方面实现。

关于国家文艺意志的展现

在党的十七届六中全会上通过的《决定》[6]中,中央提到“坚持中国特色社会主义文化发展道路,努力建设社会主义文化强国”,这是一个基本的文化精神与导向。进入21世纪以来,随着信息技术发展全球化传播泛滥,大量西方视觉艺术通过互联网、多媒体技术,以电影、电视、广告、图像等多种艺术形式进入中国,是20世纪80年代以来又一次大规模的中西方文明碰撞。在这个过程中,如果国家文艺意志根本动摇或者模糊不清,势必造成视觉混乱。所以,坚持国家文艺意志是艺术家进行视觉艺术创作的基本原则与创作前提,这一点不能动摇,失去民族根本的视觉艺术将会淹没在世界多样化文明中。当然,国家文艺意志与视觉艺术表现的个性(差异性)并不矛盾,反而相辅相成。艺术的共性与个性是辩证统一关系,艺术为人所创造,而“人是一切社会关系的总和”(马克思语),人具有社会性,故其创作的艺术亦具社会性,因此说艺术个性是在社会艺术发展共性的烘托下凸显出的。历史亦证明,脱离社会的艺术很快就夭折,流传下来的艺术正是彼时代的社会映照。在现当代中国,体现国家文艺意志的大原则主要表现在以下几个方面:第一,立足本民族文化艺术,吸收西方优秀文艺;第二,坚持社会主义文艺方针,批判地接受资本主义优秀文艺;第三,坚持艺术真、善、美高尚目标,杜绝假、怪、乱等不良现象;第四,坚持原创,打击抄袭。国内艺术家应该秉承以上艺术创作的大原则,避免崇洋媚外、哗众取宠、谄媚世俗的艺术创作,创造积极健康的国家形象,抛弃病态的、阴暗的、狭隘的艺术创作观,这对于形成良好的国家形象具有重要意义。政府在这方面也要因势利导。

视觉图像复古与模仿的思辨突破

视觉图像最直接的展现无外乎绘画、建筑、影视、工业设计、广告传媒与服装设计,基本涵盖了人类的衣食住行。21世纪以来,我国各行业呈现出的视觉印象基本可以归为两类:复古与模仿。近年来的“中国元素”、“中国风”盛行,充斥于人们眼睛的传统元素造成我们的视觉审美疲劳;另一个极端就是央视大楼、麦当劳、西式服装等“全味”之模仿。而真正具有现代中国意识又有历史传承的视觉艺术则显得稀有。京剧衰落、国画式微,让保守者痛心疾首,激进者嗤之以鼻。所以,西方人透过笔墨纸砚、兵马俑看到的只是古老的中国,而东方之珠、磁悬浮高铁,西方人看到的是中国人模仿,甚至是不成熟的模仿。这些复古或模仿的视觉艺术都说明我们的艺术家缺乏思考与思辨。

洛伦兹·恩格尔认为:“图像不仅仅影响到思考的过程,它们就是思维本身。”[7]对图像选择本身就是艺术家的思维本身。复古与模仿,何以突破?怎样使得视觉图像主题选择具有观点或角度思辨呢?欧洲文艺复兴与唐朝古文运动,都是突破复古的人文艺术运动,古希腊艺术可以表现启蒙思想的人性解放,韩愈与柳宗元也可借古文之形讽喻大唐,这也许是当下国人艺术家突破复古的一个好方法。这些历史上的文艺运动,其实质就是以旧形式表现新内容,这种艺术运动本身就是思辨的结果。2010年央视的宣传广告《品牌的力量》就是这种视觉艺术思辨的优秀表现。该广告以水墨形式恰当地展现当下中国的时代精神,形式是旧的,但内容是新的。

相较复古,模仿更难精神独立。如果我们承认创造起于模仿,那么对于中国而言,向先进的西方模仿学习是必经之途。问题是是否西方的一切都适用于中国,如果不适用,应做怎样的调整,才是我们艺术家思考的本源所在。毫无疑问,在现今中国人生活中,西方视觉图像与图像所代表的价值观比比皆是。国人在被动接受并模仿的过程中,怎样有选择地接受并且进行适度调整,这个过程,就是对模仿的突破与新思想的建立。鉴之于史,汉民族对外来文化的包容与吸收具有优良传统,这也是人类文明多样化发展的历史经验。对西方模仿的实质应该是以新形式(科学技术)表现新内容(新思想)。遗憾的是,目前国内大多数艺术家还停留在以新形式(西方技术)表现旧内容的阶段,诸如电影《宝莲灯》、动漫《中华勤学故事》、新中式建筑等,所谓新瓶装旧酒,形式是新,但内容是旧。这仍然是当前国内视觉艺术表现的一个巨大内容。当然,更有以新形式表现西方文化价值观的艺术呈现,诸如一些国际品牌发布的所谓具有中国元素广告,日本丰田“霸道”汽车、立邦漆“巨龙滑落”、耐克“恐怖斗室”广告等,其基本立场与要表现的主题根本是混乱无知。[8]对于西方模仿的突破,其实质应该是新形式、新中国。假如我们还没有找到“足可傍依的思辨力量与理想价值”,那对现实客观存在的视觉呈现就是较佳的选择:呈现现实存在,进而凝练理论。客观地展示本身就是一种态度,更能赢得人们的尊重与思考。2011年的中国形象广告《角度篇》在客观呈现这一方面做得很好,展示现实中国存在的各种视觉焦点,以思辨的方式呈现问题存在,并不急于找出答案,这是一次很成功的国家形象宣传片。

只有对当下国内复古与模仿的视觉艺术进行突破,才能比较客观真实地传达一种新的、当下的中国形象,基于西方人的心理,我们应该在保持传统、融合包容并创新西方现代文明这两个方向着力,即“继往开来”。

视觉图像选择的艺术审美维度

从谢赫开始的“气韵生动”到王维、苏东坡等人的“文人画”形成,徐复观认为中国艺术是象征艺术,基本可以涵盖中国艺术特征。这个认知基本上表现出中国传统文化中经史子集的排列顺序以及对技术一类“雕虫小技”的鄙视。至19、20世纪,西方把注重理性表现、讲求科学技术写实艺术传入中国,中国艺术在失去强大文化支撑的背景下也逐渐丧失信心,多是一边倒走向西方艺术。20世纪徐悲鸿、刘海粟、吴冠中等几位艺术大师的艺术经历都印证了这一点。抛去他们在国际上的艺术地位不说,这些艺术大师在经历西方艺术洗礼后最终却都转向中国艺术,何也?其实,在19、20世纪摄影术发明后,艺术图像的意义被人们重新思考。丹尼尔·贝尔说:“当代文化正在变成一种视觉文化,而不是一种印刷文化,这是千真万确的事实。”[9]视觉艺术在丧失写实记录基本意义之后,西方实际上也开始走向“后印象艺术”、“现代艺术”、“后现代艺术”,再次赋予图像在写实之后的“象征意义”,使得图像具有符号化思维过程,从这一意义而言,中国艺术比西方艺术更早地实现了符号的象征意义。

基于象征艺术、写意精神的国家形象塑造或许是国内艺术家艺术审美表现之较佳选择。齐白石有句名言:“绘画妙在似与不似之间。”要留给观者以遐想空间,让观者自行判断,这恰好亦符合西方的价值理念。既然西方人行事喜欢自我判断,我们因而就之、势而导之,可能会得到更好的国家形象认同。《老子》曰:“少则得,多则惑。”传统绘画手法之“留白”都是中国象征艺术写意精神的重要内涵。新中国成立后的动画片《牧笛》、《师生情》等,电影《孔雀》就是成功的典范,亦获得国外奖项——外国人亦认同。具有这种写意精神的艺术作品比较多地展现在了广告设计中,无论是平面广告还是影视广告,因为表现空间、时间有限,所以许多作品开始自觉运用这种写意形式,并获得国内外共同认可,近年来出现的具有“中国元素”的广告大赛,就是明证。此外,我们的一些建筑艺术、景观设计也开始反观传统,逐渐将“写意”精神运用在设计中:北京四合院再设计、城市广场规划、江南一些景区设计甚至近年来的一些城乡交界处的农民休闲景观设计等都开始有了新的意趣,具有浓厚的写意精神。同时,这些建筑景观因为反观传统,因而将传统之“天人合一”境界也在自觉或不自觉的状态下或多或少地进行表现,而这一点恰和当前国际上的“环保运动”相契合,为积极的中国形象争分不少。这些案例的实践与成功对扭转在华外国人对中国形象的再认知具有积极意义。

如果说写意精神在表现国家形象时关切更多的是艺术技法与形象凝练,那么色彩表现则显得更直接、更具冲击力。科技进步使得色彩运用在人类生活中越来越便利,亦越来越重要。基于人性之“目眩五色”,人类一直在社会生活中追求色彩的美轮美奂。以中国美术学院宋建明为首的团队在城市色彩研究中取得了一定成果,使得近年来关于城市品牌塑造的内容更加具体化,也更具视觉印象。城市品牌塑造可以说是国家形象构建的重要内容,城市色彩也得以彰显。不唯城市色彩,在当今一切视觉领域色彩都举足轻重。在世界各国都能以技术手段实施色彩缤纷的状况下,色彩选择、重构与提取就成为国家形象塑造的视觉呈现的重要途径之一。

偏中国最不同,王维说“夫画道之中,水墨最为上,肇自然之性,成造化之功”[10]。异于绚烂缤纷之色彩、水墨之意境悠远是中国艺术迥异于西方艺术之重要表现。从艺术审美与历史传承而言,水墨表现可能能够传达出更具特色的国家形象——仅仅是中国的,也只有是中国的。同时水墨表现也是中国艺术写意精神实现的重要途径之一。现在借助电脑多种技术,可以轻松制作出像李宁《墨甲篇》、CCTV《相信品牌的力量》、奥运宣传广告片等,甚至一些大型舞台剧,如《印象·杭州》等,都是近年来运用电脑技术实现水墨效果的杰作。尤其在动漫领域,现在世界上流行的基本上是好莱坞模式,我们其实可以从时间比较短的电视广告突破,逐渐制作时间较长的动画片,《牧笛》与《山水情》制作年代较早,但也很好地运用了水墨表现,相信现代电脑技术运用会更好地表现这种独特气韵——一种东方式、悠远、平和的意境。

这种水墨叙述语言,在我们的城市建筑设计中,也逐渐得到重视与普遍运用,尤其在江南的一些城镇,伴随城市形象的塑造,城市色彩也被渲染。很多江南城市、小镇原本的粉墙黛瓦与小桥流水等近似水墨意境的色彩被重新提取与重构,提取、采集的色彩被应用于这些地方的新建筑、公共设施、户外广告、公共艺术等方面,达到了现代与历史的融合、衔接,人文与自然的和谐,亦是近年来城市形象塑造的成功典范。

结 语

通过视觉艺术的表现来准确传达国家形象,已经成为当前国人重要的研究内容与任务,如何选择恰当的视觉图像是一个思辨过程。沉湎于历史炫耀或无视西方技艺无疑是保守的和顽固不化的,但过度吹捧毫无目的地盲目追随亦是“学而不思则罔”之夫子慨叹,将现在立于当下,向后承接历史薪火,向前探索未知之光,立于当下进行交集,不急于给出答案或定义,让稍显混乱的视觉表现自然呈现,秉承中国特有的思维模式,有角度地呈现它,可能会是当下国家形象视觉艺术传达的最佳途径。

(本文为2011年度浙江省哲学社会科学规划课题《节日视觉符号设计与国家形象传播研究》阶段性成果之一,课题编号:11JCWH21YB)

参考文献:

[1]冉继军.中国在西方的形象研究综述(上)[J].新闻知识,2010(7);中国在西方的形象研究综述(下)[J].新闻知识,2010(8).

[2]薄智跃.中国的四种国际形象[J].南风窗,2010(8).

[3]陈林侠,彭云峰.全球化背景下中国电影的国家形象及其构建前瞻[J].艺术广角,2010(5).

[4]韦政通.中国文化与现代生活[M].中国人民大学出版社,2005(12).

[5]王晨.抓住难得历史机遇,塑造良好国家形象[N].人民日报,2010-06-01(理论版).

[6]中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定[ED/OL].http://info.tengzhou.gov.cn/szbm/0026/201110/t20111026_2275216.htm.

[7]孟建.Stefan Friedrich.图像时代——视觉文化传播的理论诠释[M].上海:复旦大学出版社,2005:4.

[8]崔莉萍.国际品牌广告设计中的中国元素[J].文艺研究,2010(11).

[9]丹尼尔·贝尔.资本主义文化矛盾[M].三联书店,1989:156.

[10]周积寅.中国历代画论(上)[M].南京:江苏美术出版社,2007:462.

(作者为复旦大学新闻与传播学院博士后流动站博士后,副教授)

编校:张红玲