大学生适应性的调查研究

2012-12-18范敏

范 敏

(湖南女子学院 教育与法学系,湖南 长沙 410004)

大学生适应性的调查研究

范 敏

(湖南女子学院 教育与法学系,湖南 长沙 410004)

目的:了解大学生适应性的现状,为提高大学生适应性水平提供帮助。方法:选取湖南多所高校494名大学生,采用由卢谢峰编写的大学生适应性量表进行问卷调查。结果:在性别、生源地、家庭结构维度上适应性总体水平未表现出统计学差异,而在是否学生干部、不同年级的维度上适应性总体水平表现出统计学差异。在学习适应性、人际适应性、角色适应性、职业选择适应性、环境的总体认同及身心症状表现6维度上有显著的统计学差异,而在生活自理适应性上无明显性差异。结论:学生干部和高年级大学生群体适应性较高。分别在学习适应性、人际适应性、角色适应性、职业选择适应性、环境的总体认同及身心症状上表现出较强的适应性。

适应性;大学生;问卷调查

从古到今,从西方到东方,从达尔文“优胜劣汰”的观点,我国古人“识时务者为俊杰”的看法,到皮亚杰指出的“智慧的本质就是适应”的说法,众多杰出人物都认识到了适应的重要性[1]。适应是有机体和外部环境的一种平衡状态。适应所涉及的内容很丰富,动物世界的生存竞争与人类的感知觉、认知适应到社会适应等。适应是心理健康的标志之一。学会适应是每个人健康生活、获取成功的前提与基础。

一、适应和适应性的概念

1.适应的概念

在日常生活中适应往往指个体面对社会的压力或环境的改变时,其行为或主观经验发生改变以适应新环境的过程[2]。

社会适应就是在人格水平上对社会环境的适应过程,它是人类所特有的适应水平。从社会化的角度看,社会适应的内容包括以下几项:第一,对社会生活环境的适应,包括对不同生活条件与方式的适应;第二,对各种社会角色的适应,包括各种角色意识的形成以及对不同角色行为规范的掌握;第三,对社会活动的适应,包括各种活动规则的掌握和活动能力的形成,如学习、交往、工作、休闲等能力的形成与发展(贾晓波,2001)[3]。

2.适应性的概念

很多学者对适应性都有不同的理解和解释。如:黄希庭认为适应性(adaptability)是个体有效地应对、顺应自然和社会环境;包括个人独立地生活,维持自己的生活,满足个人和社会所提出的文化要求等。郑日昌认为适应性就是心理适应能力,即个体在与周围环境相互作用、与周围人们相互交往过程中,以一定的行为积极地反作用于周围环境而获得平衡的心理能力。许峰从社会心理学角度出发,把适应性定义为“个体为完成某种社会生活适应过程,形成的相应的心理—行为模式的能力”(卢谢峰,2003)。

“适应性”的概念界定为:个体主动调整自己的机体和心理状态,使自己的行为符合环境条件的要求,以及努力改变环境条件以使自己能够获得更好发展的能力倾向。本文中所提及的适应性主要是指社会适应性方面[3]。

二、我国大学生适应性的研究现状

国内专门针对大学生适应性的研究主要有:邓百祥(1997)对进入大学以后昔日的优等生角色更替与适应困难问题,从认知偏差、兴趣贫乏和外在压力等方面进行了分析和探讨;赵富才(l999)利用自编问卷对大学新生学习、生活和人际关系三个方面的适应状况进行调查研究;傅茂笋,寇增强(2004)编制大学生适应量表,从学习和生活控制性、学校和专业满意度、集体生活适应性、自我意识、学习和考试负担适应性、人际交往适应性六个方面对大学生适应性进行研究;徐富明、于鹏等人(2005)对大学生学习适应性及其与人格特征及社会支持关系进行研究;陶沙(2000)在国内外已有研究成果的基础上,概括出大学生适应性的五个方面:学习适应、人际适应、生活自理的适应、环境的总体认同、身心症状表现五个方面,并根据这个理论构想,提出了有关大学生入学适应结构的五因素相关模型;严明对大学生心理适应现状进行调查研究并提出相应的策略;贾晓波(2005)对大学生职业适应性现状进行调查研究等[4-6]。

目前国内研究者主要是从学习适应性、生活适应性、心理适应性、职业适应性、人际适应性、角色适应性及社会适应性等方面来研究大学生的适应性,主要探讨大学生从中学进入大学后,由于环境和任务的改变而可能导致的适应问题,及这些问题对学生身心成长的影响。

适应是心理健康的标志之一。学会适应是每个人健康生活、获取成功的前提与基础。本文通过了解大学生适应性的现状,为提高大学生适应性水平提供一定帮助。

三、对象与方法

1.研究对象

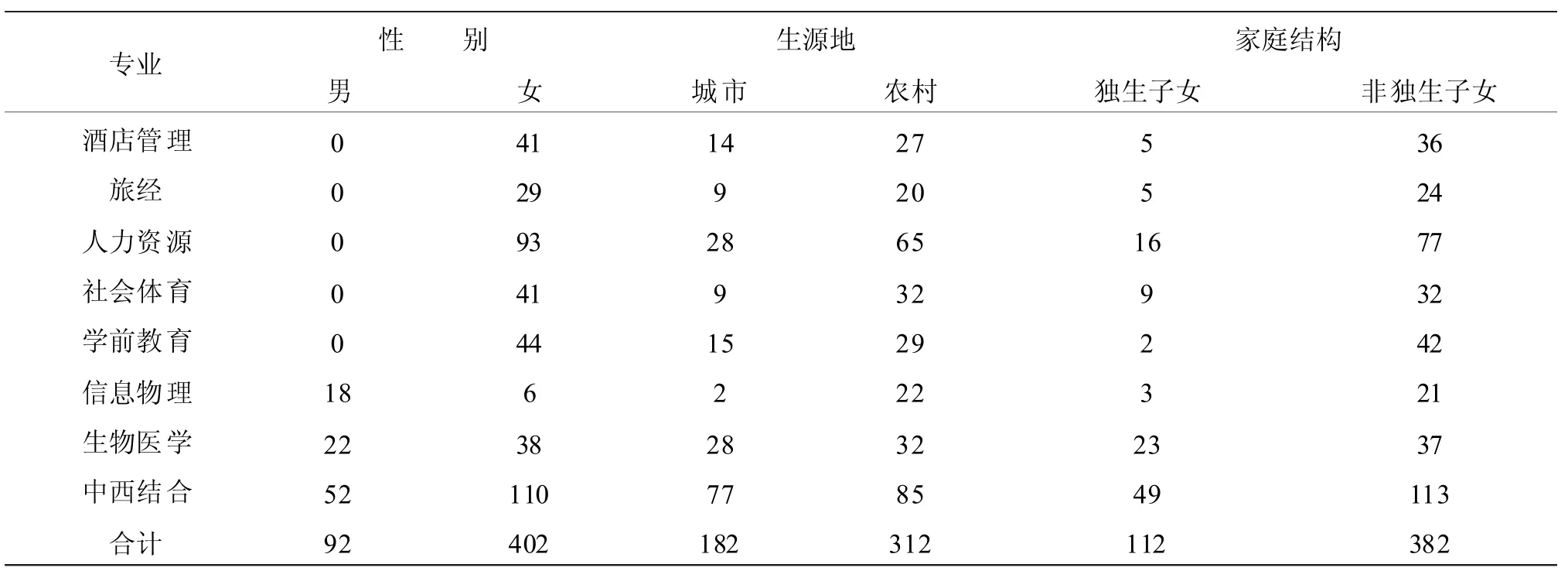

以高校学生作为目标人群,依照随机整群抽样的原则,于某年10月到12月选择湖南多所高校一年级至四年级的大学生群体作为研究对象,使用统一的调查量表进行问卷调查。分别对8个专业的15个班级共520名大学生进行取样,其中中西结合专业4个班;人力资源管理专业4个班,学前教育专业、社会体育专业、旅行社经济管理及酒店管理各1个班,信息物理专业1个班,生物医学工程专业2个班。共发放调查问卷520份,回收500份,剔除无效问卷6份,最后有效问卷494份进入统计,被试年龄在17~25岁之间。详见表1。

表1 研究对象的人口学资料/人

2.研究工具

使用由卢谢峰编写的大学生适应性量表,该量表有66个项目,其中学习适应性8项;人际适应性11项;角色适应性9项;职业选择适应性9项;生活自理适应性6项;环境的总体认同7项;身心症状表现10项。另有6个重复项目构成“效度量表”。

问卷的选项采用Likert式五点评分:“1”表示很不符合,“2”表示不太符合,“3”表示不能确定,“4”表示有点符合,“5”表示非常符合。量表分为正和反向题,记分采用传统的等距记分法。选项数字 1、2、3、4、5,正向题记分:1、2、3、4、5;反向题记分:5、4、3、2、1。通过上述转换,将所有的题目都变成正向记分。得分愈高,表示适应性愈强。

该测验的内部一致性良好,各分测验a系数的范围在0.579 0~0.775 9之间,而全量表a系数为0.897 8。

3.取样过程

以班级为单位,每次选择1个班学生,统一安排进行调查,老师现场进行指导语解释,所有问卷当场填写,完成后及时收回。

4.数据处理

对所有数据进行编码,输入计算机,统计工具采用社会性统计分析软件SPSS13.0进行分析,利用该软件对数据进行了t检验、F检验、相关分析、逐步回归分析。

四、研究结果

1.大学生适应性量表得分状况

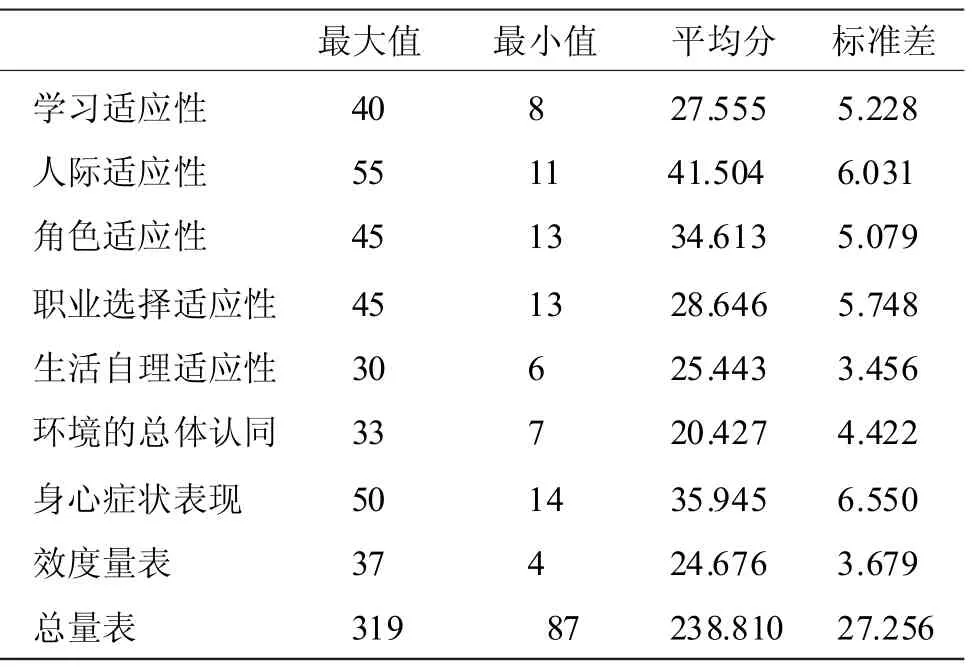

大学生适应性量表及其各维度得分情况分析见表2。

表2 大学生适应性问卷及其各维度得分情况分析(N=494)

表2中列举了大学生在适应性量表及其各维度上的平均分、标准差、最大值和最小值。从表中可以看出大学生适应性总体平均分为238.810±27.276,其中最小值为87,最大值为319。

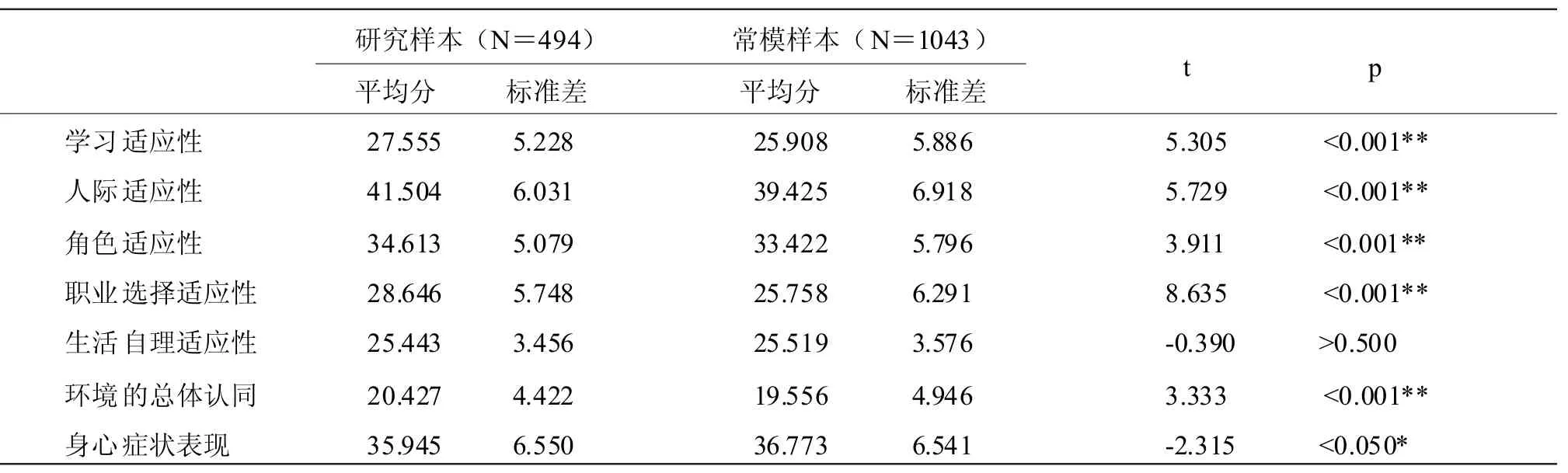

2.大学生适应性量表得分与常模样本的比较分析

本研究样本与常模样本[1]资料进行比较分析发现,在学习适应性、人际适应性、角色适应性、职业选择适应性、环境的总体认同及身心症状表现六维度上有显著的统计学差异,而在生活自理适应性上无明显性差异(见表3)。

表3 大学生适应性量表得分与常模样本的比较分析

3.大学生适应性量表得分的人口统计学差异

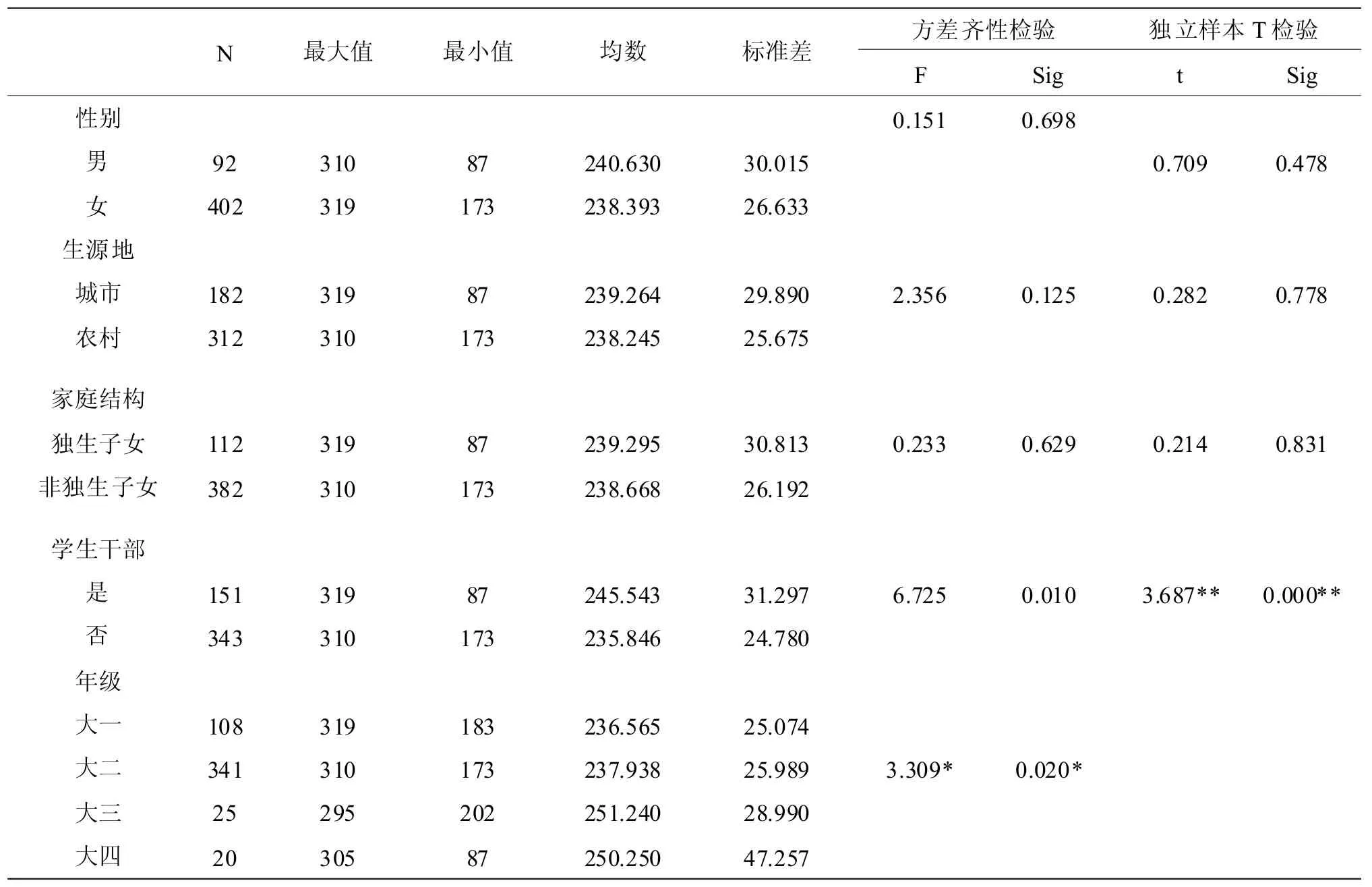

不同性别、生源地、家庭结构、是否是学生干部及不同年级大学生的适应性得分情况见表4。

表4 大学生适应性量表得分在不同人口统计学变量上的差异分析

表4中结果显示:在性别、生源地、家庭结构维度上适应性总体水平未表现出统计学差异,而在是否是学生干部、不同年级的维度上适应性总体水平表现出统计学差异,学生干部适应性总体水平高于非学生干部,高年级大学生的适应性总体水平高于低年级大学生。

五、讨 论

本研究中发现,适应性总体水平在是否是学生干部、不同年级的维度上表现出统计学差异,这说明大学生的适应性总体水平受是否是学生干部、不同年级的影响大。学生干部适应性总体水平高于非学生干部;高年级大学生的适应性总体水平明显高于低年级大学生。与论文中常模[3]资料相比较,大学生在学习适应性、人际适应性、角色适应性、职业选择适应性、环境的总体认同、身心症状表现六维度上有显著的统计学意义;其中,学习适应性、人际适应性、角色适应性、职业选择适应性、环境的总体认同上表现出较强的适应性,而在身心症状上表现出比常模[3]较弱的适应性。生活自理适应性上无明显差异。

本研究结果还显示,大学生适应性在性别上没有表现出统计学差异,这说明就大学生的适应性总体上来说不受性别因素的影响,大学男女生的适应性水平没有显著差异,这与国内其他学者的研究结果一致[7]。在生源地、家庭结构维度上适应性总体水平未表现出统计学差异,这说明就大学生的适应性总体上来说不受生源地、家庭结构不同的影响;城市和农村来源的大学生整体适应性水平没有显著差异,独生子女与非独生子女的大学生整体适应性水平没有显著差异。这与国内其他学者的研究结果不一致[7],他们认为大学生适应性存在家庭来源的显著差异,表现为大城市>中小城市>小城镇>农村的变化趋势,独生子女大学生的整体适应性水平高于非独生子女。因此关于大学生适应性是否存在生源地和家庭结构的差异还值得进一步的研究。

研究结果还显示男女大学生、城市和农村来源的大学生、独生子女和非独生子女的大学生在适应性总体水平上表现出的差异并不大。而在学生干部和非学生干部、不同年级的大学生群体中适应性总体水平表现明显差异:学生干部适应性总体水平高于非学生干部;高年级大学生的适应性总体水平明显高于低年级大学生。大学生在适应性各分维度中,学习适应性、人际适应性、角色适应性、职业选择适应性、环境的总体认同上表现出较强的适应性,而在身心症状上表现出较弱的适应性。

根据以上显示的结果,与以往的研究相比,今天的大学生适应性的水平普遍高于以往的大学生群体,尤其在学习适应性、人际适应性、角色适应性、职业选择适应性、环境的总体认同等方面。这可能与当前学校在适应性方面加强教育,家长在学生适应性方面加强培养,学生自己也注重提高各方面的适应能力有关。改革发展的今天,生活节奏加快,各方面的压力增加,使人们不得不提高自己各方面的适应能力来应变生活中的变化。在大学生群体中,学生干部是从普通学生中挑选出来的,他们和普通学生相比,能力较强、学习成绩较好、各方面的发展较均衡;同时,他们也处理更多事情,面对更多的挑战,经历更多的考验。这些都从不同角度对学生干部进行了培养,使他们在面对挑战和考验中不断地磨炼自己,无意中也提高了学生干部的适应性。低年级的大学生由于对新环境不熟悉、对大学的学习和生活不适应,适应性总体水平明显低于高年级组。

根据本研究成果,高校应加强对学生适应性的教育,尤其是对非学生干部和低年级学生群体;家长也要多关注对自己孩子各方面适应能力的培养;大学生自己要勇于面对生活和学习中的困难,主动提高自己各方面的适应能力。大学生即将走向社会,即将面对各种压力与挑战、机遇与发展、成功与失败。当面对各种困难和挑战时,积极的适应就会使大学生得到发展,消极的适应可能会导致大学生心理冲突与疾病。学会适应是每个大学生健康生活和学习、获取成功的前提与基础[8]。

[1]贺淑曼,蔺桂瑞.健康心理与人才发展[M].北京:世界图书出版社,2000.

[2]黄希庭.简明心理学辞典[Z].合肥:安徽人民出版社,2004.

[3]卢谢峰.大学生适应性量表的编制与标准化[D].武汉:华中师范大学,2003.

[4]陈 英.影响中职生职业选择的心理因素及对策分析[J].福建教育学院学报,2008,(8):68-69.

[5]周之良.大学生学习适应性结构及其测量工具的初步研究[J].中国学校卫生,2006,(11):958-959.

[6]陈会昌,胆增寿,陈建绩.青少年心理适应性量表(APAS)的编制及其初步常模[J].心理发展常模与教育,1995,(3):28-32.

[7]张大均,张 骞.当代中国大学生适应性发展的特点[J].西南大学学报(社会科学版),2007,(4):124-128.

[8]邱小艳,唐 君.团体辅导在大学生心理健康教育课程中运用的实证研究[J].湖南师范大学教育科学学报,2011,(1):115-117.

Investigation and Analysis on the Adaptability of College Students

FAN Min

(Department of Education and Law,Hunan Women's University,Changsha,Hunan 410004,China)

Objects:The purpose of the research is to analysis the present situation of adaptability of college students,so as to provide help to enhance their adaptability.Methods:494 students of several colleges and universities of Hunan Province were chosen as research population.The college student adaptability scale designed by Xiefeng Lu was delivered to the college students.Results:There are no statistical significance in the dimensions of gender,student nationalities and family structure.While,the social adaptability levels have statistical significance in the dimensions of whether being cadresadaptability;college students;questionnaire surveygrades.As to the seven aspects of the adaptability,there are statistical significance in the dimensions of learning adaptability,interpersonal adaptation,role adaptation,career choice adaptation,the overall recognition of the environment and the physical and psychological symptoms.But there is no statistical significance in the dimensions of adaptability of daily life.Conclusion:Student leaders and senior undergraduate students have strong adaptability.This respectively shows in the learning adaptability,interpersonal adaptation, role adaptation,career choice adaptation,the overall recognition of the environment and the physical and psychological symptoms.

adaptability;college students;questionnaire survey

G647

A

1671-6124(2012)03-0125-04

2012-02-19

湖南女子学院重点课题[HNNY10ZDKT003];湖南省教育厅科学研究项目“90后女大学内在心理因素和外在心理因素关系研究”[11C0696]

范 敏(1979-),女,湖南长沙人,湖南女子学院教育与法学系讲师。