长沙百年老校创立之初的教育经费与师资聘用问题微探

——以部分名校为研究对象

2012-12-18邓文池

邓文池

(湖南师范大学 历史文化学院,湖南 长沙 410081)

长沙百年老校创立之初的教育经费与师资聘用问题微探

——以部分名校为研究对象

邓文池

(湖南师范大学 历史文化学院,湖南 长沙 410081)

长沙百年老校创立发展的悠久历史是中国教育界的奇葩,对其创校、治校、办学、育人等经验或模式的学习和探索,也一直是教育界研究和关注的重点。长沙百年老校大都创立于清末、发展于民国、大成于新中国建立之后,历经坎坷却又成绩斐然,特别是其创立之初的师资聘用和教育经费问题,对近现代教育事业仍有重要的影响,尤其是对私立学校的发展有极大的借鉴和启示作用。

长沙;百年老校;创立初期;教育经费;师资聘用

近代以来,“湘省士风,云兴雷奋”,湖南教育更是走在全国各省的前列。长沙作为湖南的首府,在湖南近代教育的发展史上起着举足轻重的地位。在晚清亘古动乱的时局中,长沙以其独特的文化内涵和区域优势继续着中国近代教育改革的滥觞;以“若道中国果亡,除非湖南人尽死”的悲壮情怀续写着“天下不可一日无湖南”的踉跄之歌[1]。纵观中国近代教育的发展历程,全国的百年老校多已消逝在历史的云烟中,惟有古都长沙保存了大部分历史的遗迹,继续高举着百年老校的大旗,并开创了辉煌灿烂的未来。这些老校有:明德、长郡、广益、周南、雅礼、湖南省公立高等中学堂、妙高峰、艺芳、行紊、兑泽等10多所,等更令人惊讶的是这些百年老校中,有不少如今是湖南甚至全国的名校。它们继续秉承着优良的教育传统,以其独有的教育方法和育人理念,饮誉全国。在盛赞和褒扬的溢美之词背后,这些百年老校又有着怎样的艰难曲折历程呢?本文拟以这些百年老校中的部分个例,探讨长沙百年老校在创立之初的师资聘用和教育经费问题,借以展现这些百年老校荣耀背后的艰辛与沧桑。

一、长沙百年老校创办的历史环境

甲午战争结束后,先进的湖南人很快认识到奋发图强改革教育的重要性。在湖南当时的主政官员和本土士绅的共同努力下,湖南在戊戌维新时期,一跃成为“全国最富朝气的一省”。好景不长,戊戌政变使刚刚有所起色的湖南教育遭遇顿挫。至1901年,晚清政府迫于动乱时局和维持其封建统治,被迫宣布实行“新政”,近代教育才得以在全国兴起,长沙的近代教育也得以恢复和起步。

1901年9月14日,慈禧太后在西安颁发兴学诏书,称“人才为政事之本……历代学校之隆,皆以躬行道艺为重,而近日士学,或空疏无用,或浮薄不实,如欲葺除此弊,自非敬教劝学不可”“除京师已设大学堂,应行切实整顿外,著各省所有书院,于省城均改设大学堂,各府及直隶州则均改设中学堂,各州县均改设小学堂……”这在政策上开启了近代教育改革的步伐。在兴学诏书办法后,湖南迅速响应,兴起了办学热潮。随后,清政府又陆续出台了《钦定学堂章程》、《奏定学堂章程》等,在学制上奠定了近代教育的基础。1902年6月12日,湖南省学务处正式成立[2]。这使湖南教育事业有了统一筹划的管理机构。

政府政策的颁布、新学制和新式教育管理机构的建立,推动着湖南乃至长沙的教育蓬勃发展。湘抚俞廉三在兴学诏书颁发后,立即与同僚商议,改长沙求实书院为省立大学堂,并要求各府厅州县改设中小学堂。本土极具影响力的士绅也纷纷参与到办学的热潮中来。官员和士绅的通力合作使得长沙新式学堂如雨后春笋般涌现出来,近代教育的新序幕由此揭开。

二、长沙百年老校的教育经费筹集

长沙现存的百年老校多为中学。根据晚清政府颁布的章程规定,由官方筹费所设学堂为官立,地方富绅多人捐款兴办的为公立,一人独资则为私立[3]。而这些老校又多为私立学堂。由表1可以看出:

表1 长沙百年老校创建情况简表

除晚清政府创办的长沙府中学堂外,其余一般皆视为私立中学。这些私立学堂在创办之初面临的最大问题,就是教育经费的筹集。建立校舍,礼聘教习,购买书籍,都需要资金。“清光绪二十八年(1902年)起至整个清朝结束,湖南教育经费系由省、州、县分别筹集管理,私立学校则自筹自理,故其来源各异。……省级教育经费来源约为三端。一为省库直接拨款,一为盐税附加教育捐(简称盐税附加),一为省立各校校产及学费等收入。而较长时期主要以盐税附加为独立基金。”[3]民国初年,省教育经费均归省财政司统一管理,由教育司按期领取,筹划分配。通常,省教育经费主要用于省立专门学校、师范学校、实业学校、中小学校的各项开支,同时给予省级私立中小学校适当的补助费或津贴费,以及留学生、附学生公费,还有一定的教育行政经费[2]。如湖南省立一中,经费全部由省财政支付,校长由省教育厅选荐并经省政府委员会会议议决派充,校舍、设备、师资均比一般县里、私立中学要好[1]。清政府的财政十分窘促,一方面要支付巨额战争赔款及借款,另一方面又需应付庞大的政府开支。因此,投入到学堂的费用虽有少许,但极为有限,大部分经费都得由地方政府自行解决。

早在清政府颁布定国是诏之后,长沙求实书院改为省立大学堂,各府厅州县改设中小学堂。最初的主要做法是,该书院为学堂,也就是利用原有书院的校舍、设施、资源,进行改建或扩建,以转变为新式学堂。“各直省及府州县,咸有书院,皆有经费……莫若因省府州县乡邑,公私现有之书院、义学、社学、学塾,皆改为兼习中西之学校。省会之大书院为高等学,府州县之书院为中等学,义学、社学、学塾为小学”[4]。这在创学之初解决了办学的部分经费问题,但是这种换汤不换药的做法,远不能适应教育蓬勃发展的需求,离新式教育的目标和要求尚有很大距离。这就不得不把目光转向他处,寻找更多的资金来源。

张之洞早在其《劝学篇》中就指出,“佛道寺观是兴学可资利用之场所”。他称学堂“可以佛道寺观改为之,今天下寺观,何止数万?都会百余区,大县数十,小县十余,皆有田产。其物业皆由布施而来,若改作学堂,则屋宇田产悉具,此亦权宜而简易之策也。……大率每一县之寺观,取什之七以改学堂,留什之三以处僧道。其改为学堂之田产,学堂用其七,僧道仍食其三。……如此,则万学可一朝而起也”[6]。清政府也明文规定可以借用佛、道之地办学。因此这种方法成为各地方官绅筹措办学经费的方式之一。“各县多自动提取神庙财产、宗族祀产及地方公积等社会公积充作学堂经费。”[4]

以上几种经费来源主要用在官办的各级学堂中,虽然也分出极少的部分支助给私立学堂,可这也无异于杯水车薪,私立学堂的经费筹集主要依赖创办者个人出资和向社会募集及学费、政府补助等。

明德学堂的创办人胡元 得龙璋兄弟的赞助,集资2 000余元,租赁左文襄祠为校舍,创办明德学堂。为筹集办学经费,他不辞劳苦,北出榆关,南下金陵,或往旧都,或赴 汉,甚至远涉南洋,得到当时权贵及殷实巨贾的支援。如湘潭籍官员袁树勋就捐俸银1万两,作为明德学堂的办学经费。“世人但知武训乞钱兴学,而不知胡子靖先生。为募捐明德经费,到处祈求……至有胡九叫花之称。”[7]当时上海《新民晚报》刊载了《咏三湘人物》的打油诗,其中写胡元 的是:“四海扬名胡叫花,办学天天打背弓,屈膝求师兼募款,南方武训乐诚翁。”[7]熊希龄曾对人说:“胡九真难对付,常来捐款,不给,则坐卧不去,而请其做官,则又坚决不就。”[8]对于胡元 的这种办学精神,湖南省学务处赞赏到:“该监督(胡元 )抱乐育之怀,具宏毅之资,艰苦卓绝,百折不回,热力所摄,众信大孚,用能吸集巨资,招致英彦。”[10]

周南女学堂创办人朱剑凡将面积440方丈的私宅花园全部献出,作为校址。变卖了宁乡的私有田产,购买地皮628方丈,用来扩建房屋。他还几次跪求母亲,支持他回家兴学。其夫人被他办学的赤诚所感动,亦捐出自己陪嫁的金银首饰,帮助丈夫办学。朱剑凡前后共捐出园林宅地80余亩,银洋11.7万元。这种毁家办学的精神,至今在周南传颂:“纪念朱先生,纪念朱先生,纪念朱先生之公心,纪念朱先生之精神。清后禁女学,谕旨何森严,非有朱先生,安能有周南。毅然创办,不畏辛艰,独立支持,二十余年。自捐田庄租,千石有零,自捐房与地,十余万金。如此公心,湖南有几人,如此精神,湖南有几人。人心未死,安能忘先生,女权益张,安能忘先生。”

还有岳云中学校长何炳麟邀集湘南人士刘光前、邓国勋、唐瞻云等15人,共捐资2 500元,创办南路公学[2]。曾国藩曾孙——曾宝荪和曾约农姐弟征得父亲、叔兄的赞助,创办艺芳女子学校[2]等等。

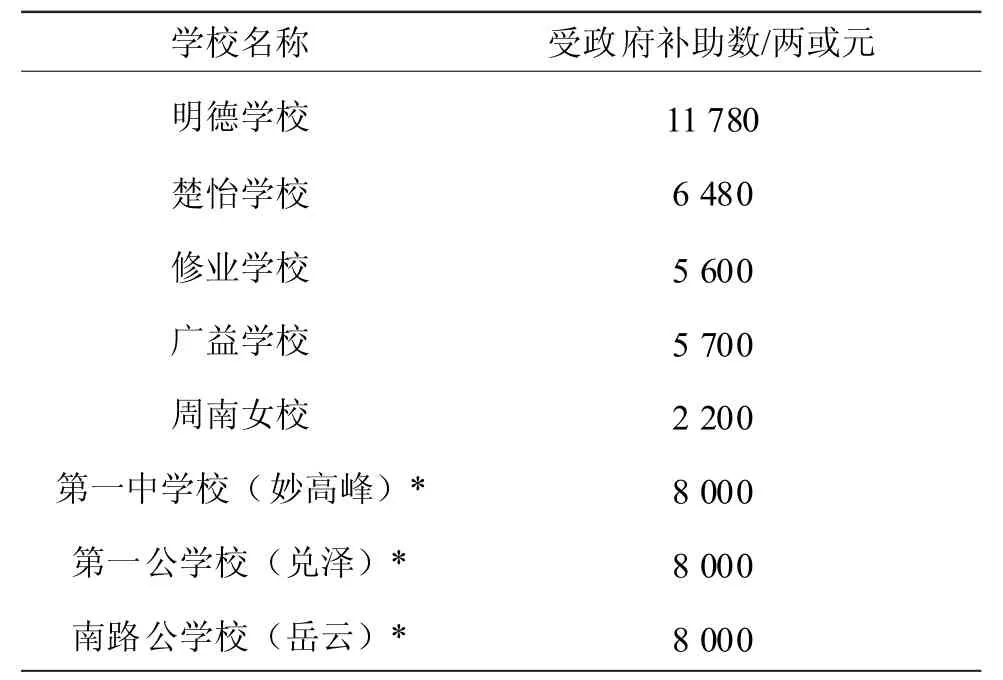

在《奏定学堂章程》中规定:“绅董能捐设或劝设公立小学堂及私立小学堂者,地方官奖之;或花红,或扁额;其学堂规模较大者,禀请督抚奖励给扁额;一人捐资较巨者,禀请督抚奏明给奖。”[11]民国政府也多沿袭旧制,除了给办学者以奖励外,对办学成绩显著、效果较好、影响较大的私立学校,政府也给予补助和津贴(详见表2、表3)。

表2 1909年湖南巡抚部院补助私立学校一览表

表3 1912年湖南省教育司给各私立学校的津贴费

至于学费的征收,《钦定中学堂章程》规定,官立中学5年之内暂不征收学费,以后每人每月征收也不得超过银元1元。后来入学读书的人越来越多,清政府认为“中国此时初办学堂,一切费用甚巨,自应亦令学生贴补学费,不致全仰给于官款,庶可期持久而冀扩充。其学费每人每月应缴若干,听各省斟酌本省筹款情形,核计该学堂所需常年经费,随时酌定,毋庸限数,但须量学生力之所能及”[12]。至此,各地学校开始征收学费。一般来说,私立学校的学费通常高于公立学校。如1915年,周南女校所收学费就有5 350余元[2]。这是由私立学校办学的窘境决定的,虽然对一些贫困子弟的入学造成了一些阻碍和困惑,但在当时来说也算是两难之中的上选。

三、长沙百年老校的师资聘用

办学,除了急需经费外,还迫切需要老师。因此,清末在兴办普通教育时,极力提倡发展师范教育。“欲革旧习,兴智学,必以立师范学堂为第一义”[13]。《学堂章程》和《学务纲要》也清楚的指出,办理学堂必须首重师范。在此前提下,湖南抚院采取了几种办法解决师资:一是“慎选博通知名者,先充教员开办”;二是“在乡试没有中选的人员中,挑选年在三十以内,才学较好的一部分送京师大学堂学师范”;三是“加派举贡生员充师范生,赴东洋学校肄业”;四是先在省城长沙“设立师范馆一所,以培养教习之材”[2]。

清末学堂章程中规定:普通中学堂正教员以将来优级师范毕业考列最优等、优等,及游学外洋高等师范毕业考列优等、中等及得毕业文凭者充选;副教员以将来优级师范毕业考列优等、中等,及游学外洋得有高等师范文凭者充选。暂时只可选择游学外洋毕业生、曾考究教育理法者充之,不必定在师范学堂毕业;或择学科程度相当者充之亦可。1902年,湖南巡抚曾选派俞诰庆、胡元 、朱杞、陈润霖等12人赴日本宏文师范学院速成师范科学习半年。是年秋又从乡试落选生员中,录取年在30岁以内,学识宏通者89人,其中分送日本游学的有杨昌济等21人,进京师大学堂的有段廷 等5人,入湖南师范馆的有曹典球等63人。此后,留日学生、湖南师范馆、湖南优级师范学堂、明德、经正两校师范科以及中路师范学堂毕业生陆续到中学堂任教。据1907年统计:湖南省中学堂39所,专任教员307人中,属高等师范毕业者105人,占34.2%,其他高等学堂毕业者104人,占33.88%,未入学堂而学科程度相当者 91 人,占 29.64%[4]。

长沙府中学堂虽为官办中学,但一贯严于择师,夏明翰、李维汉、徐特立、周谷城、陈子展等先后在此任教[9]。民初成立的湖南省立一中,素以名师云集,校风朴实,人才辈出著称。一中校长多为教育专家,从首任校长符定一至童文豹、余先劢、吴晦华等,或进而主持校政,或退而执教鞭,呕心沥血,从而吸引了大批堪称师表的学者教育家,如徐特立、袁仲谦、杨昌济、舒新城、李肖聃、周谷城、黎锦熙等赴一中执教,贡献卓著,影响极大。

明德创办人胡元 择师严,礼师恭。常说:“学校里,只要教员整齐,学生便乐于受教,进步于无形。”因此,多方设法,甚至不惜重金敦聘名师,如黄兴、陈天华、张继、苏曼殊、吴芳吉、辛树帜、罗元鲲、周谷城、周世钊、陈剑秋、陈奎生等,均曾执鞭该校。办学初,理科师资匮缺,便从日本聘来两位教师,并请附小主事陈介任日语助教。一年后,陈拟出国留学,请辞,他再三肯留,并当众长跪不起,陈为其至诚所感,允留一年[9]。

周南女学堂创办人朱剑凡严于择师,又不拘一格,要求教员既要有渊博的知识,又要有高尚的品格,凡教学成绩优良、言传身教堪作楷模者,礼遇有加,甚至不惜下跪挽留。当时英文教员缺乏,他不惜重金,从浙江聘来名师谢仁仲,一学期后,谢请辞,经苦留未允,便跪在谢面前祈求,谢深受感动,允继续执教。有不称职的,即行辞退,决不徇情,故名师云集,声誉日隆。提倡能者为师,如校工袁顺生,擅长书写,办事谨慎,便被破格提拔为职员;缝纫班教员,系年近六旬的成衣店师傅,教刺绣的是一个吃斋念佛的道婆,这两人都教得很好,深受学生欢迎。在朱剑凡任周南校长期间,名师辈出,如革命家张唯一、周以粟、陈章甫,著名诗人吴芳吉,文学专家李肖聃、周世钊等,都先后在周南执教。

还有唯一学堂创办人禹之谟,自任监督,所聘教习均为华兴、同盟会会员,亲自任教,利用课堂宣传革命,并在学校内暗设阅览室,备有革命书刊,供学生阅览,故“学生皆有自尊独立之风”[9]。楚怡学堂创办人陈润霖,也是择师很严亲自选聘教师,坚持“五不”,即“不用私人,不徇私情,不拉关系,不管派系,不受礼物”,按“用人唯贤”和“用人唯才”的原则办事,凡人品高,又有真才实学,教学经验丰富的人,他特别器重,以礼聘之,以诚待之[2]。一旦下聘,只要称职尽职,绝不轻易解聘。较长时间内,学校名师荟萃,对学生“怡然乐育”[9]。岳云中学校长何炳麟严格挑选和考核教师,早在旧制中学第一班毕业时,就从中调选文亚文、杨国础、宋焕达等人,送入高师等校深造,以培养师资。创办之初,何炳麟又聘请在湖南教育界享有盛名的何叔衡、徐特立先后到岳云执教。平时,他不但认真礼聘好的教师,还从教学效果及教学态度上考察教师,对不合格教师,期末予以解聘。如旧制中学第10班曾聘了国文教师曹某,他以饱学自负,经常缺课,学生意见很多。何炳麟不顾曹某的名望,期末毅然将其辞退[1]等等。

四、对长沙百年老校经费筹集和师资聘用的反思

长沙这些百年老校的经费筹集和师资聘用等问题,是当时任何办学机构或个人都必须面对和解决的。在各地老校逐渐消逝,办学陷入困境的同时,为何长沙的这些百年老校得以发展壮大,至今仍辉煌地续写着教育界的传奇呢?反思长沙百年老校实践的经验和教训,对当今教育的改革和发展,无疑具有重要意义。

从长沙百年老校办学的艰辛历程,不难看出当时筹措经费和师资聘用的一些弊端,如:1)晚清政府颁布的各种章程和政策中,对私立学校创办的资质、条件,创办人的资格,课程的设置,师资的聘用,以及对其的管理和隶属关系,都没有做明确、详细的规定。加上清政府对私人兴学的奖励政策,致使一些人借“办学”之名,行附庸风雅之事,玩弄教育,以图虚名和声望。使私立学校的发展陷入混乱,一些质量不高、资质不全、经费严重不足的私立学校,不仅没有起到应有的效果,反而影响正规学校的声誉。据统计,晚清、民国时期,长沙先后创办私立中学有63所,其中32所因各种原因陆续停办[9]。2)经费筹集的渠道不多而且不稳定,致使各学校不时陷入到各种财政危机之中,学校运行机制的效率大打折扣。3)面对刚刚兴起的办学热潮,师资极度匮乏的状况,很多中学堂任用教员要求不很严格,教师的待遇和聘用也没有太多保障,师资流动比较频繁等等。但是长沙各百年老校都能排除万难,限制流弊,始终坚持各校的办学和育人理念,带领各校走出困境,并开创新局面、取得好成绩,实为难得。由此得出的经验教训更是不能忽视:

1.政府必须大力扶持教育事业并保证教育经费投入

长沙百年老校多创办于清末民初。虽然清政府已然陷入极度的内忧外患之中,但仍不忘“兴学以开民智”,在办学政策和条件上给予极大的扶持。随后的民国政府,更是倾力发展教育,完善各项教育规章制度,对学校的经费投入也增加不少,这使得那些老校得以延续发展。同时也要看到,政府对教育经费的投入是与当时的社会状况和生产力水平决定的。民国中后期的战乱,使得经济遭到极大破坏,经费也多挪作军费,致使教育事业面临困境就是例证。

2.各学校创办人和校长的选择尤为重要

长沙百年老校的创办人或校长无一不是教育界的精英,他们始终秉持自己的教育理念,以实际行动感染和教育一代代国人,并把各人独特的育人理念和教育方法灌注于整个办学过程,培养出各个学校的“魂魄”,这是学校得以传承下来的根本所在。明德校长胡元 以“磨学”明志,亲定“艰苦真诚”的校训,广益中学创办人禹之谟以“革命”自励,推崇“公勤仁勇”,周南女校创办人朱剑凡以“毁家”求变,追求“诚朴、健美、笃学、奋进”等等,这是第一代办学人的精神所在,随后的各任校长也矢志不渝地坚持着这些理念,彭国均寿金办学,王季范以校为家,鲁立刚芒鞋请款等等。他们置自己虚荣于不顾,不惜以“屈膝”办学,至今罕见。

3.多方面开拓经费筹集渠道

湖南自古就有兴学之风,在这些百年老校创办初,各学校校长和创办人通过自己的努力和个人魅力筹集到一笔笔来之不易的办学经费,湖南各地乡绅也给予了极大的支持和热情,他们不仅积极参与,还纷纷解囊,使得这些学校度过一次次难关。但仅仅靠这些还是不够的,各学校的发展还是要依靠社会更多力量的参与和自身的努力,如吸引更多社会人士或组织机构参与到办学中来,加强各学校的联合,重组教学资源。在强调教学的同时,提高科研能力,通过科研成果的开发应用,形成“学、研、产”的发展模式,以开拓更多的资金渠道。

4.严格教师聘用制度、保障教师薪金和福利

长沙各百年老校对教师的选择都非常严格,不仅重视学识,还要求有良好的品格,这样不但保证了教学质量,更对培养学校的校风、学生的学风起到了较好的表率作用。各学校还根据自身的条件,高薪聘请名师,保障老师的工作和稳定薪金,让老师们全身心的投入到教育事业中,没有后顾之忧,极大地提高了教学效率。

清末兴学的艰苦环境和艰辛历程,已然逝去。长沙现存的百年老校却毅然挺立,并在新时代春风的沐浴下熠熠生辉,但是我们仍应看到“由于推进近代化的政治领导层的缺乏和变革社会的政治环境发育不良,滞后的社会经济发展水平以及湖湘文化中的负面因素等原因一直都是束缚湖南教育近代化的枷锁与负累”[14]。因此,以古为鉴,必须加快教育改革的步伐,大力发展经济,从而逐步实现教育现代化。必须看到,保障教育经费是教育改革的根本;完善教育经费和师资聘用制度是教育改革的基石;加强教育经费的使用、管理,完善人才聘用机制是教育改革的动力;制定和完善教育事业中的各项法规,严格执法,保证教育公平是教育改革的关键。可见,加大经费投入,改善聘用制度,在目前显得尤为重要。

[1]陈冰之.开拓湖湘文化研究的新领域——评《中西冲突交融中的湖湘文化——从近代走向现代的历史抉择》[J].湖南师范大学社会科学学报,2011,(2):143-145.

[2]周秋光,莫志斌.湖南教育史·第二卷(1840~1949)[M].长沙:岳麓书社,2002.

[3]舒新城.中国近代教育史资料·中册[M].北京:人民教育出版社,1981.

[4]湖南省地方志编纂委员会.湖南省志·教育志·下册[M].长沙:湖南教育出版社,1995.

[5]金林祥.中国教育制度通史[M].济南:山东教育出版社,2000.

[6]张之洞.张文襄公全集[M].北京:北京中国书店,1990.

[7]杨 益.胡元 毕生精力奉献于明德[A].长沙文史资料[C].长沙:中国人民政治协商会议长沙市委员会,1987.

[8]明德中学校友会办公室.胡元 先生传略[A].长沙市政协文史资料研究委员会.明德春秋[C].长沙:长沙市政协文史资料研究委员会,1993.

[9]长沙教育志编纂委员会.长沙教育志[M].长沙:长沙教育志编纂委员会,1992.

[10]周治平.长沙市明德校史概略[M].长沙:明德中学校史办,1990.

[11]张小莉,胡红晓.清末十年兴学经费的顿挫与筹措探析[J].学术研究,2008,(7):118-122.

[12]张百熙,张之洞,荣 庆.学务纲要[A].陈学恂.中国近代教育史教学参考资料(上册)[C].北京:人民教育出版社,1987.

[13]梁启超.论师范[A].朱有 .中国近代学制史料·第一辑下册[C].北京:人民出版社,1983.

[14]莫志斌,伍春辉.论湖南教育近代化[J].湖南师范大学教育科学学报,2008,(4):5-10.

A Probe into the Education Funds and Teachers Recruitment Problems at the inception of Changsha’s Century-old School——Taking Some Elite Schools as the Object of Study

DENG Wen-chi

(History and Culture China College,Hunan Normal University,Changsha,Hunan 410081,China)

Changsha’s century-old school established a long history of development of Chinese education is a wonderful work of its founding,the school’s creation,management,education etc.experiences or the modes of learning and exploring,has also been the focus of research and concern in education community.Changsha’s century-old school founded in the late Qing Dynasty,most development in the Republic of China,after the great in the founding of New China,ups and downs but has been impressive,especially its inception in teacher recruitment and education funding problems, to modern education still has important implications,especially on the development of private schools have great reference and inspiration.

Changsha;century old school;founded in the early;education funds;teachers’employment

G451

A

1671-6124(2012)03-0081-05

2012-02-14

2010年度湖南省教育厅科学研究项目“湖湘文化中教育资源开发研究”[10C0950]

邓文池(1986-),男,湖南运城人,湖南师范大学历史文化学院硕士研究生。