群体性事件的发生与应对:政治沟通的视角

2012-12-08聂军

聂军

(襄樊学院 经济与政法学院,湖北 襄阳 441053)

群体性事件的发生与应对:政治沟通的视角

聂军

(襄樊学院 经济与政法学院,湖北 襄阳 441053)

在群体性事件中,政府对信息的有效沟通与控制对于群体性事件的预防、防止事件的蔓延和升级、应对和解决有着重要的意义。政府应着力提高其沟通能力,确保信息的保真度,防止嗓音和对信息的扭曲、失真,提高政府的信息负荷能力和记忆能力;增强政府对环境的反馈能力,有效地处理在反馈过程中的负荷、时滞、增益以及领先的问题;提高政府的学习能力,综合利用好可动用的资源,恰当地处理好对信息的分解与整合。

群体性事件;政治沟通;信息效度;反馈效度

进入21世纪新阶段,随着“经济体制深刻变革、社会结构深刻变动、利益格局深刻调整、思想观念深刻变化,这种空前的社会变革,给我国发展进步带来巨大活力,也必然带来这样那样的矛盾和问题。”[1]中国正处在快速转型期,“现代性孕育着稳定,而现代化过程却滋生着动乱。”[2]当今我国在现代化过程中总体保持稳定,但也存在着不稳定的因素,这些不稳定因素的存在和演化引发了群体性事件。现阶段参与群体性事件的主体为弱势群体,主要发生在县域范围内,主要针对的对象为地方政府及其职能部门,尤其是县政府和乡镇政府。贵州瓮安事件、云南孟连事件、江西南康事件、湖北石首事件等都是如此,这一系列群体性事件,看似偶然和孤立,但其中也有内在的逻辑关联性。目前学术界较多地从国家的体制性结构、转型期复杂的社会权利结构、个体的权利意识和行动能力、利益的视角、社会心理学等维度来研究群体性事件的发生逻辑,[3]但很少有学者从政治沟通的角度来研究群体性事件,鉴于此,本文以政治沟通为分析的框架考察群体性事件发生的逻辑和应对之策。

一、政治沟通:群体性事件的一种分析框架

群体性事件是一种由突发事件或偶发事件引起,发展到参与人数较多,规模和影响较大,并且直接针对政府的聚众事件。在群体性事前和事中,政府的决策对于群体性事件的预防、防止事件的蔓延和升级、应对和解决有着重要的影响,而政府的决策在很大程度上又取决于政府对信息的沟通与控制。对信息的沟通和控制正是政治沟通理论的核心内容。本文以政治沟通理论尝试解释群体性事件的发生和应对。

那么,何为政治沟通?一般而言,政治沟通有二种含义,一种含义是政治传播意义上的政治沟通,即传递有关政治的信息、思想和态度的活动,另一种含义是政治系统进行输入——输出的工具。本文所言的政治沟通是指后一种意义上的政治沟通即狭义上的政治沟通。[4]一般来说,以耶鲁大学政治学教授卡尔·多伊奇教授在1963年出版的《政府的神经:政治沟通与控制的模式》一书为标志,政治沟通理论宣告正式诞生。政治沟通理论运用信息论、系统论和控制论等基本原理,认为政治系统与其他诸系统一样,是借信息的获取、传送、处理而实现自我维持之目标的。因此,也可以把政治系统的运行过程抽象为一个信息的变换过程和控制过程。所谓政治沟通是指政治系统对信息的接受、选择、储存、传送、分析和处理。政治沟通分析的对象或单元是信息,关注的对象是政治系统,这里的政治系统是广义上的政府。信息的流通对于政府的决策之重要犹如神经对于人体,血液流动之于生命一样。“正是通过沟通,输入才被系统接受,系统才对其作出反应,并导致输出。简言之,一个系统的有效性,即处周围环境要求的有效程度,只能根据系统如何准确地分析来自环境信息的能力,以及如何有效地传送反应信息的能力来衡量。”[5]

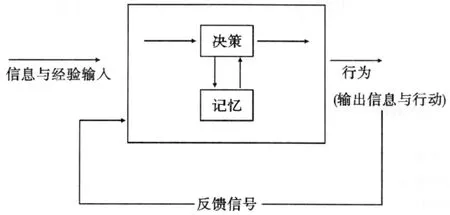

图1 沟通理论信息处理与反馈过程[6]

政治沟通对于政治系统来说是如此的重要,那么,在群体性事件中,政府对信息的处理能力与反馈能力、学习能力如何,就是有效地防范、应对和处置群体性事件的一个重要变量。如图1所示,从某种意义上说,政府对信息的处理得当,反馈及时,学习能力不断提升,科学地做出决策,就能在很大程度上避免群体性事件的发生,防止群体性事件的蔓延与升级,有效地应对和妥善处置群体性事件。本文利用政治沟通理论,从政府处理信息流通和控制的能力、反馈能力和学习能力入手,来分析群体性事件的发生与应对。

二、政治沟通的信息效度:群体性事件中政府对信息的处理能力

信息是“事件之间模式化的分布或模式化的关系”[7]82。在政治生活中,政治系统接收到的信息异常繁复杂,如何有效地获取、传递、存贮、解读和利用这些信息对政治系统处理信息的能力提出了挑战。政治系统处理信息的能力如何,可以用信息的保真度、通道的负荷能力和记忆能力三个变量来衡量。

一是信息的保真度,即信息在认知中、选择和处理过程中的准确性,它受信息传送过程中的口噪声、损失和扭曲三种因素的影响。信息的保真度是衡量政治系统沟通能力的质的主要指标。噪声主要是指与决策“无关的信息”或不准确的信息。这些信息的存在对政治系统的决策构成了不利的影响甚至危害。损失主要是指一些信息无法进入传送渠道,或即使进入了传送渠道,但由于政治系统的成员或子系统约简不当,而导致这些信息进入不了有关的决策部门从而为制定决策服务。信息的扭曲就是信息在传递过程中被歪曲,反映的不是真相。此外,政治系统的负荷能力在相当大的程度上制约了信息在传输过程中的保真度。一个政治系统的负荷能力越小,信息的保真度越低。

在群体性事件中,政府接触到的噪音较多,信息的保真度较低。噪音主要是一些小道消息、马路消息,而这些小道消息和马路消息借助于现代化的传媒手段尤其是网络、手机短信等方式而得到了迅速的传播。为什么这些谣言能够大行其道?究其原因,一是政府在群体性事件中公众普遍关心的问题上,因为信息发布时间太晚,或者信息发布语焉不详,当大众传播媒介在特殊外力干预下出现集体“沉默”或者“失语”时,人际传播和群体传播的替代性功能就凸显和爆发出来,从而导致流传于人际与群体中的信息成为群体主导信息。[8]人际传播和群体传播为小道消息尤其是谣言提供了便利的载体而迅速被公众信以为真。政府由于对这些信息反应迟钝,政府信息的公信力下降,导致了谣言的增强机制发生作用而使谣言大行其道。在贵州瓮安事件中,关于女中学生死亡的传言就多达四五个版本,而这些版本与事实真相相去甚远,而政府所公布的死因是事实但却少有百姓能够采信。

信息的损失和扭曲在群体性事件中也是司空见惯。由于科层制体系运作的日益封闭性、组织及其成员自利性生存需求的加剧和使命感的缺乏,等级结构体系下信息传递过程中的隐瞒、失真、扭曲、放大等多重效应的存在从而出现信息的损失。[9]在通钢和林钢事件中,在江西南康事件中,在甘肃陇南事件中,在安徽舒城事件中,民众对政府关于改制、征税、拆迁等涉及到切身利益的决策的强烈反应的信息要么没有传递到高层决策者那里,要么是这些信息即使传到高层那里但没有得到决策者的高度重视,要么是这些信息在传递的过程中走样,与事实的真相不符。在群体性事件的参与者看来,既然他们对政府做出强烈的回应的信息被政府系统所忽视,政府对他们的切身利益也就漠不关心了,因此,他们就不得不采取一种激进的、极端的方式来抗议政府的来引起政府的重视,以此维护自己的权益。从这个意义上来说,群体性事件是一种制度外的利益表达或利益诉求的形式,故将群体性事件制度化或建立制度化的利益表达机制将是从根本上治理群体性事件的有效途径。

二是通道的负荷能力,即对来自输入的信息的压力所具有的承受能力。通道的负荷能力是衡量政治系统沟通能力的量的方机的指标。能力的大小通常与信息传输渠道的畅通与否、多寡以及信息接收者的素质、能力与效率的高低相关。从信息传输的渠道的畅通而言,在群体性事件中,信息传输的渠道可能会部分地受阻。“由于缺乏顺畅的信息来源和灵活的沟通机制,地方政府的许多决策往往暗建立在一时之念或个人偏见的基础之上”[10]信息传输的渠道是否畅通,受到许多因素的制约,而在当下的中国,最重要的制约因素就是科层制体制下的不同层级的自利性生存需求。正常的通道负荷能力取决于信息通道与信息量之间的对比关系。“如果只有较少的信息,却有较多的信息通道,那么沟通网络的功能有可能由于优柔寡断而受到阻碍;如果有较多的信息,却有较少的信息通道,其功能可能因拥堵而受到制约”[7]在一个现代社会中,后一种情况更加普遍。

从信息渠道的数量而言,目前中国的信息传输已经与20世纪80年代以前的单通道传输体制不可同日而语,但是现在的中国信息传输体制还不是多通道信息传输体制,而是介于二者之间的“五位一体”的混合型信息传输体制。[11]与单通道的信息传输体制相比,五位一体的混合型信息传输体制的传输能力即负荷能力有了较大的提高,但对于一个民主、科学决策来说还显得不够。

三是记忆能力,即沟通系统联系、遴选和产生与信息分析有关的历史经验能力。记忆由信息“提取、贮存、分离、联想、重组、再提取和应用”七个阶段组成。记忆能力实际上就是将两个模式化的信息的相似性进行对比,从而为当下的决策提供经验与教训。也就是说,政府是否能从以往事件中吸取以往的经验和教训为决策服务。比如,通钢事件的发生对于林钢事件的发生与应对,提供了一个极好的范本,但是林钢事件却最终酿成了悲惨的后果,这与政府的记忆能力的低下高度相关。从最近几年情况来看,在全国发生大规模的群体性事件呈下降的趋势,这与政府从以往防范与应对、处置群体性事件吸取经验教训有较大的关联。

三、政治沟通的反馈效度:群体性事件中政府对环境的反馈能力

“反馈,或我们经常所说的伺服系统,指的是沟通网络,这个沟通网络对输入的信息在行动上产生回应,并且由于新信息的输入,沟通网络调整了它的随后的行为而产生的结果。”[6]通俗地说,反馈就是将环境对输出的反应作为信息输入进政治系统的过程。多伊奇在《政府的神经》一书中提到了四种反馈:即正反馈、负反馈、扩大的反馈和目标改变的反馈。正反馈意味着政治系统对环境所采取的反应是与它的既定目标一致的,决策者的方针和行动应保持不变或继续加强;负反馈表明系统的行动与特定的目标相抵触,决策者要对原先的行动作出调整或更改[7];扩大的反馈就是“关于系统反应的信息沿着同一方向强化了这个反应,而强化反应了的信息又进一步产生的强化的行为”,扩大反馈在一定的条件下可能失控,因而会对政治系统产生危害甚至使整个系统崩溃;目标改变的反馈即系统根据条件的变化调整暂时的目标和终极的目标的过程。多伊奇在书中并没有区分这四者之间的区别与联系,但是特别强调负反馈在系统自动调节以及实现系统目标的重要性。不过,在笔者看来,可以将这四种反馈分为二组,一组为正反馈和扩大的反馈,另一组为负反馈和目标改变的反馈。之所以这样区分,是因为正反馈与扩大的反馈、负反馈和目标的反馈在路径和方向上是一致的,只不过是量的大小或者说强度的强弱不同而已。

多伊奇认为,为了更好地衡量负反馈的作用与效果,可以用负荷、时滞、增益和领先四个变量来衡量。

一是负荷,即环境的变化给系统造成的压力。“负荷的大小主要取决于环境的复杂程度……在其他条件不变的情况下,政治系统承受的负荷越大,它就越难消除这些负荷。如果在政治系统承受的负荷与其处理这些负荷的能力之间经常出现不平衡的话,系统将无法实现其目标或会导致严重的失败”。比如,在贵州瓮安事件中,“当地在矿产资源开发、移民安置、建筑拆迁等工作,侵犯群众利益的事情屡有发生”;孟连事件是“胶农与企业的经济利益长期纠纷所引发”,“孟连县的橡胶企业产权不清晰、管理不规范、利益诉求长期得不到解决,利益分配纠纷逐渐激化,胶农们便把长期以来对橡胶公司的积怨,逐步转换为对基层干部、基层党委政府的不满”。[12]各种矛盾积重难返,环境给政府的压力太大,政府在短时间内难以处理这些长期积聚的矛盾,而当事态不断升级时,就不得不依靠省政府来平息事态。

二是时滞或间隔,即系统收到有关目标的信息与系统为之采取相应行动的时间间隔。一般而言,这种间隔应该适度,时滞太长,往往错过或延误了处理的最佳时间,时滞太短,容易导致政府做出仓促的决定,适度的时滞应该是政治系统在收集到足够的信息的前提下,迅速对环境的负荷作出反应。比如说,在瓮安事件和石首事件中,政府对于死者死亡的结论迟迟没有做出,这都是时滞过长的表现,政府和大众传媒的“集体失语”或“沉默”导致小道消息和谣言漫天飞,这使政府错过了平息事态的最佳时期。“间隔越长,该项政治系统的有效性就越差,从而难以应付周围的环境给其造成的压力”。[13]在多伊奇看来,间隔过长或过短都是极其危险的。政治系统只有在收集到足够的信息的臆提下,迅速对环境的负荷作出反应才是正确的。多伊奇还指出,间隔的长短取决于多种因素,其中主要有:信息在反映负荷时的明确程度;政治系统的信息沟通渠道是否合理通畅;以及政治系统的成员处理信息能力的高低。

三是增益,即系统每一矫治行动所产生的实际变化的大小。如前所述,负反馈表明系统的行动与特定的目标发生抵触,因此,政治系统必须对以前的行动作出调整或更改,评价负反馈效果的一个重要指标就是系统从矫治行为中获得的效果,这一点对于迅速平息群体性事件有着重要的意义。在通钢事件中,在不到三个小时的时间内,政府先后发布了建龙公司“暂缓”、“终止”、“永不”重组通钢三个层层递进的文件[14],政府的矫治行为并没有获得增益,不仅没有平息事态,反而导致了事态的升级与扩大。

四是领先,即政治系统预见环境发生变化的能力。也即政治系统能够在环境变化之前就能对其行为做出适当的反应和调整,对环境实行适当的控制,减少环境对系统的压力。领先实际上就是防患于未然、未雨绸缪的能力。领先是政治系统预见环境的变化并做出反应的能力。比如,林钢事件中,政府就应意识到问题的严重性,或者说发生群体性事件的可能性。林钢工人早在事件发生前就在公司门口悬挂着“向通钢工人学习,保护四十年的国有资产”的横幅,通钢事件和林钢事件发生的时间相隔不到20天,同为钢铁企业,同为企业改制和重组,当地政府理应意识到通钢事件的波及效应,应当采取积极的措施处理好企业改制中关涉企业员工切身利益的问题,切实做好维稳工作。但事与愿违,林钢事件与通钢事件高度相似,通钢事件中工人将建龙集团派信通钢担任总经理陈国军群殴致死,林钢事件中工人将濮阳市国资委调研员董章印“软禁”90余小时。2009年江西“南康事件”中,百度“南康吧”里有一条题为《南康这几天要出事了》的帖子,其跟帖已反映出事态的严重性,遗憾的是当地政府并未重视并及时疏导家具业主们的不满情绪。尤其是维权行为类型的群体性事件,还是无利益相关的社会泄愤事件,这些事件的发生总有一个过程,政府应该具备“领先”的能力,能够预见事态的严重性并采取有效措施应对,防止事态的升级与蔓延。

从负反馈这个意义上来说,尽管群体性事件的发生有其内在的原因,如由社会分配不公产生的怨恨和相对剥夺感等,但这些原因只是导致群体性事件发生的必要条件而不是充分条件,只要政府能够充分利用负反馈,及时妥善地调整政府的行为,做出积极有效的反馈,就能有效地防范群体性事件性事件的发生。

四、政府学习能力的提升:提高政府应对群体性事件的能力的对策

学习理论就多伊奇政治沟通理论的重要组成部分,也是很多学科关注的理论之一。据笔者有限的阅读经历,在政治学领域较多地介绍学习理论的学者首推王逸舟,在其《西方国际政治学:历史与理论》一书辟专章对政治学领域主要是国际政治领域的学习理论进行了评介。①遗憾的是,王逸舟在该书中没有提及多伊奇和他的的学习理论。刘贞晔从国际体系中的国家社会化的角度论述了国家的自主学习过程,参见刘贞晔:《国家的社会化、非政府组织及其理论解释范式》,载于《世界经济与政治》2005年第1期。

多伊奇对学习理论的贡献主要是他从政治体系的角度对学习进行定义,换言之,多伊奇所言的学习理论是政治体系的学习理论。他认为,“我们可以把体系的‘学习’界定为在这个体系内部结构的改变,从而导致体系对不断出现的外部刺激作出不同的因而可能更为有效的反应。如果学习在于经由体系内部结构的改变而导致体系外部行为的变化,那么,体系的‘学习能力’就与可支配资源的数量和种类相关。”[7]164换言之,系统的学习就是指体系内部结构的变化进而导致体系外部行为的改变。多伊奇对体系学习的界定非常类似于英国历史学家汤因比在其宏著《历史研究》中的“挑战——反应”。但多伊奇认为,汤因比所言的“足够”或“过度”的“挑战”以及政府的“灵活性”,都无法进行量化研究。多伊奇认为,我们可以从结构和数量上对以上术语进行量化。

多伊奇还对学习进行了分类,他区分了简单学习与复杂学习、婴儿式学习和成人式学习。所谓简单学习就是实现目标的反馈,也就是说,目标是既定的,是一成不变的,体系的反馈仅仅是调整其反应,以便达成预定的目标,而复杂学习是一个自我调整或目标改变的反馈,也就是说,体系在运行的过程中,由于环境的变化而改变了体系内部的结构从而改变预定的目标。[7]92按照心理学家海布的观点,所谓婴儿式学习,就是从非常多的极小的组件中进行组合的能力,所谓成人式学习,就是从非常少的较大的组件中进行组合的能力。婴儿式学习的过程可能较慢但是可能会有较多的创新性,成人式学习的过程较快,但是创新性不足。因此,不管是简单学习还是复杂学习,不管是婴儿式学习还是成人式学习,都各有所长。但是我们必须尽量避免病理性的学习。所谓病理性学习,就是指体系的内部调整降低了体系追求目标的效果,从而导致了体系的自我受挫和自我破坏。

多伊奇认为,从结构方面而言,衡量体系的学习能力的标准有三个,一个是体系可运用的内部资源,这些资源包括知识、人力和设备等;二是信息分解的程度,即将信息分解为更小部分的程度;三是体系组件重新整合的程度和相关度。多伊奇的这三个评价标准中,第一个标准很好理解,在此不再赘述。第二条标准和第三条标准,与婴儿式学习和成人式学习密切相关。体系在处理信息的时候,是将信息分解为大量的更小的信息还是分解为数目较少的信息,事关体系学习能力的高低。一般来说,这两种信息的分解方法各有利弊。将信息分解为数目更多的更小的信息,也即婴儿式学习,为体系对这些信息的组合提供了多样性,因而可以增加体系创新的能力,但与此同时,在相对少的时间内,体系对外部的刺激作出反应的速度和效率较低。与之相反,将信息分解为较多的更小的信息,即成人式学习,体系对外部刺激作出的反应是迅速的,但是将这些分解后的信息进行组合的多样性受到影响和制约。这两种信息分解的方法或学习的方式,各有利弊。因此,在某种情势下,我们要找到位于婴儿式学习和成人式学习的某个最佳结合点;或者在不同的阶段,根据情况的不同在同一组织内部交替使用婴儿式学习和成人式学习;确定一个标准,在大量的婴儿式学习选择一个更加合理的近似于成人式学习的结合。

具体到群体性事件中,笔者认为,多伊奇确定的评价政府学习能力的三个标准具有重要的现实意义。在预防和处置群体性事件中,政府可以运用的资源很多,如政府的职能部门、社会组织、群众自治组织、群团组织等等。但是,“建立经常性的有效协商机制则有助于利益相关方和社会公众真实客观地阐述自己的观点、偏好和利益诉求,使政府能够从各个层面获得关于议题的新的事实、信息和视角,使决策建立在更高程度的集体知识基础上,最大程度地排斥个人偏见和一时之念。”[10]同时,我们要积极鼓励建立更多的行业性的社会组织,并支持其参与行业内的社会治理。目前,从总体上说,我国的社会组织总体上呈现“自发性与人为性并存,民间性与官方性并存,自主性与依赖性并存,宏观鼓励与微观约束并存,制度剩余与制度匮乏并存”的特点,使得“那些最重要、影响最大的全国性‘非政府组织’恰恰与政府的关系最为密切,有些实际上直接就是‘政府的非政府组织’”[15],因此,“中国的社会组织大多对政府存在‘制度性依赖’,难以发挥利益表达的功能。”[3]如果社会组织在利益表达、利益综合和利益诉求方面能较好地代表行业业主的利益,在云南孟连事件、重庆出租车罢运事件、江西南康事件中,如果当地的胶农协会、出租车协会、家俱协会能较好地发挥作用的话,就会在行业自律、行业规则的制定与执行、代表行业与政府进行自下而上的沟通和自上而下的传递等方面发挥重要的作用,这些事件就不会发生。在通钢和林钢事件中,群众的基本利益诉求没有体制化的渠道,群体的利益受损而不得不采取极端的方式来进行。“国企重组改制涉及产权与劳动者身份的双重置换,任何调整都可能事关各方身家性命。”在国企改制中,工人们不愿失去饭碗,这是他们最基本的利益诉求。“凡是利益诉求,总能通过谈判来解决。关键是,要给这样的博弈创造条件,要有一个平台给那些与企业‘同生共死’的工人们,让他们能够与新体制对话、对接,处理好与基本生存相关的事项。”这个平台是缺乏的,工人们没有表达自己利益诉求的渠道,只能采取极端化的手段也就是情理之中的事了。[16]因此,目前当务之急是创新体制机制,构建制度化的利益的诉求渠道。鉴于此,有学者提出,能否将群体性事件制度化,群体性事件制度化的核心无非是给群体性事件的参与者提供一个体制化的、程序化的利益诉求渠道,更好地发挥社会组织在预防和防范群体性事件中的作用。只有这样,才能形成“党委领导、政府负责、社会协同、公民参与”的社会治理格局。

信息的分解与重新整合对于预防和处置群体性事件也有重要的现实意义。在群体性事件中,政府如何解读接受到的信息,如何分解和整合接收到的信息,对于有效地预防和妥善地应对群体性事件具有重要的意义。在群体性事件中,尤其是在无直接利益诉求的群体性事件中,信息的分解和解读更为重要。如在群体性事件中经常出现的话语“副局长、老板打人”、“领导亲属行凶”、“政府、警察包庇”,明显地表明在当下的中国社会中存在着严重的仇官、仇富和仇不公的心理,这些口号是显现的,但在这些口号背后却表明了我国社会中存在着的一些深层次问题,如果这些问题得不到妥善的解决,势必对我国和谐社会的构建造成不利的影响。

有效地预防群体性事件和妥善地处置群体性事件离不开政府对信息的处理。为了更好地提高政府处理群体性事件的能力,政府应着力提高其沟通能力,确保信息的保真度,防止嗓音和对信息的扭曲、失真,提高政府的信息负荷能力和记忆能力;增强政府对环境的反馈能力,有效地处理在反馈过程中的负荷、时滞、增益以及领先的问题;提高政府的学习能力,综合利用好可动用的资源,恰当地处理好对信息的分解与整合。

[1] 中共中央关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的决定[M].北京:人民出版社,2006:3.

[2] 塞缪尔·P·亨廷顿.变化社会中的政治秩序[M].北京:三联书店,1989:38.

[3] 柳建文.“行动”与“结构”的双重视角:对中国转型时期群体性事件的一个解释框架[J].云南社会科学,2009(6):53-54.

[4] 李 俊,项继权.政治沟通:价值、模式及其效度[J].求实,2008(9):66-69.

[5] 艾萨克.政治学:范围与方法[M].郑永年,译.杭州:浙江人民出版社,1987:346.

[6] 何秉石.政治沟通理论[J].世界经济与政治,1987(10):39-40.

[7] KARL W DEUTSCH.The Nerves of Government[M].New York:Fress Press,1966.

[8] 王向民.群体性事件中的信息传播与管理[J].探索与争鸣,2009(3):21-22.

[9] 唐亚林.社会矛盾遭遇体制性迟钝的制度性原因[J].探索与争鸣,2009(3):16-17.

[10] 林奇富.重视行政过程中协商的功能[J].探索与争鸣,2009(3):19-20.

[11] 朱光磊.当代中国政府过程[M].天津:天津人民出版社,2002:209-224.

[12] 史云贵.我国现阶段社会群体性突发事件的反思和应对[J].政治学研究,2009(2):72-78.

[13] 唐 亮.多伊奇的政治沟通理论[J].政治学研究,1985(2):46-48.

[14] 陈 潭,黄 金.群体性事件多种原因的理论阐释[J].政治学研究,2009(6):56-63.

[15] 伍俊斌.论中国社会公民的两重性[J].学术界,2009(4):38-47.

[16] 戴志勇.通钢悲剧呼唤工会新政[EB/OL].(2009-07-29)[2011-08-10].http://www.infzm.com/content/32190.

(责任编辑:江 河)

Reasons for Mass Disturbances and Countermeasures: from the Perspective of Political Communication

NIE Jun

(School of Eonomics,Political Science&Law,Xiangfan University,Xiangyang 441053,China)

Mass disturbances are caused by unexpected or abrupt incidents with significant influences on a large scale,more and more people particiating in them.Mass disturbances aim to governments.In the mass disturbances,government is palying an increasing significant role in taking precautions,preventing them from spreading and escalating,handling and solving the disturbances.Governments should increase the ability to communicate,in order to keep the fidelity of information,prevent noise and distort of information,and also increase the information-loaden ability and recalling ability;and governments should also increase the feed-back ability,for example,efficiently dealing with the load,time lag,gain and lead;and increase the learning ability,making full using of uncommitted resources comprehensively,and dealing with the subassembling and integration of information.

Mass disturbances;Political communication;Information-loaden ability;recalling ability

D631.19

A

1009-2854(2012)03-0025-06

2011-12-20

2010年湖北省社科基金项目([2010]246);湖北省教育厅人文社会科学重点研究项目(2010YJTE150)

聂 军(1972—),男,湖北随州人,襄樊学院经济与政法学院副教授,博士,主要研究方向:政治学理论和当代中国政治。