青少年自主健身行为概念模型的探索与检验

2012-12-03刘一民孙晋海

房 蕊,刘一民,孙晋海

1 引言

自主性(autonomy),能动性(agency)是青少年积极发展研究的重要课题。“阳光体育”、“全民健身”背景下,青少年学生都或多或少参加各种体育活动,但一些学生并非自觉主动参与,而是迫于学校要求、达标压力,在制度约束下参与,他律情况下健身。健身自主性的缺欠势必影响青少年的身心健康成长,增强体质的持续性将难以保障,更难以企及终身体育的目标。

分别以“自觉锻炼”、“自主锻炼”、“自我锻炼”、“自觉健身”、“自主健身”、“自我健身”为检索词,以题名为检索项,对“中国期刊全文数据库”及“中国博硕学位论文全文数据库”进行精确搜索1979—2011年12月的研究文献发现,国内学者对青少年学生“自觉/自主锻炼”的研究始于2000年左右,2007年后的研究明显增多;对“自我锻炼”的研究开始较早,2000年后的研究明显多于之前;对“自觉/自主健身”的研究尚未见文献发表;对“自我健身”的研究文献共有8篇,始于1998年。总的来看,我国学者在此领域的研究成果数量仍较有限,研究内容多为现象或经验性统计描述,多是站在管理者、施教者的角度,从体育教学的视角讨论学生自主/自觉/自我健身/健体/锻炼能力/意识的培养问题、习惯/行为养成策略、现状及影响因素、实施的必要性等,且针对大学生的研究多于中学生。虽说“自主健身/锻炼”已引起学界尤其是体育实践工作者的关注,但对“自主健身行为”的研究远未上升到概念探讨的层面,更未涉及评价问题。

在此背景下,本研究者拟就什么是青少年自主健身行为,如何评价青少年自主健身行为等问题进行探讨。具体拟以系统论为总方法论,对现象、理论、实践进行观察、分析、归纳、演绎;力图整合质性研究与量化研究,综合运用社会学、心理学等学科理论、知识、方法,解读、探究、检验青少年自主健身行为的概念模型,并研制其评价量表/问卷。

概念模型是一种特殊的研究工具,它以交互式和可视化的表现形式,对某一概念或一组关联概念进行描述,通过对操作流程、特征属性和作用关系进行梳理,实现面向特定问题的决策支持[12]。本研究中,青少年自主健身行为的概念模型主要是对青少年自主健身行为的概念维度结构的描述,即其概念维度结构模型。

鉴于青少年自主健身行为这一概念源自对青少年健身现象的半参与式观察,在相关文献检索研读中发现,其尚未有明确界定,仍只为一使用性语词。本研究采用质性研究中的解释现象学分析的理念与方法及布鲁默符号互动论中的“敏感化概念”,遵循一种自下而上扎根于现象学的思想,运用半结构式访谈、开放式问卷调查收集资料,注重研究参与者(即被试)对生活世界的感知、理解与解释,从探索青少年关于健身行为的经验世界出发,在确保现象信息的饱和、不丢失的基础上,为现象寻找理论,然后整合理论,力图实现在理论与实践的互动与整合中探究青少年自主健身行为的概念内涵及理论模型。

在为现象寻找理论的过程中发现,对青少年自主健身行为的解读应走出简单的刺激-反应的行为主义模式,不应仅仅将行为看作是由社会系统、社会结构,即社会角色、身份地位、制度、文化、风俗、社会规范、社会情境以及个体的感觉、动机、态度等内外刺激(压力)的产物。而应关注行为主体的主观领域,注重意识在行为中的能动作用,注重行为主体在行为过程中的理解和解释以及行为策略的使用。自我决定理论关于人是一个积极主动的有机体;对行为、经验及发展进行预测的积极主动的有机体与社会情境之间的有机辩证视角;自主性、胜任力、关联性三种基本心理需要的满足是支持个体健康成长和发挥功能的营养;完整理解个体的发展需要完整把握个体的内部心理动力、外部社会环境条件以及两者之间的辩证关系等观点,给予本研究以重要启迪。但自我决定理论缺乏对自我调节过程中行为策略的关注。意向性自我调节关注于个体行使主观能动性的过程;其目标、自我和对行动的主观解释是意向性自我发展过程的关键,主观的解释而非客观的行动塑造了行动、目标和自我的自我调整等观点,均带给本研究有益的启示。意向性自我调节的理论基础SOC理论提出的选择、优化和补偿,是青少年意向性自我调节的有效调节策略,其SOC测量框架为本研究提供了有效借鉴。对青少年自主健身行为的解读需要整合自我决定理论(SDT)及意向性自我调节(SOC理论)的相关概念。

前期的质性研究发现,青少年自主健身行为是青少年学生(行为主体)自我决定的,受行为环境自主支持的,意向性自我调节(即有意识地对行为目标与行为手段进行选择、优化、补偿(SOC策略))的健身行为。其概念模型如图1所示,包含自我决定感、自主支持感、意向性自我调节3个维度;自我决定感包含4个子维度,自主支持感包含4个子维度,意向性自我调节包含7个子维度。

图1 本研究青少年自主健身行为概念模型示意图(质性研究结果)Figure 1. Couceptual Model of Teenagers'Autonomous Fitness Behavior(Result of Oualitative Research)

本研究拟以前期的质性研究为基础,通过探索性因子分析、信效度分析、验证性因子分析等量化研究手段,检验与细化青少年自主健身行为概念模型的要素与构成,获取具有推广应用价值的量表/问卷,从主观能动性的视角,借鉴、整合自我决定理论和意向性自我调节的相关概念,建构具有理论探究与现实指导性的概念模型,实现相关理论及测量工具的创新。

2 研究方法

2.1 研究参与者(被试)

本着全面、便利、易得的原则,受国家教育部[9]《部属高校大一新生体质健康相关行为调查问卷》调查大一新生“高中阶段的体质健康相关行为情况”的启示,本研究采用选择抽样的方法,从大一新生中抽取研究被试。

2.1.1 预试问卷调查被试

2011年10月,从曲阜师范大学大一新生中选取300名来自全国各省、自治区、直辖市城乡的学生,采用《青少年自主健身行为预试问卷80题》,对其高中阶段的健身行为情况进行调查,有效数据被试256人,主要用于对问卷的开发和探索性评价。

2.1.2 大样本调查问卷被试

2011年11月,从山东大学(主要测试一本学生)化学与化工学院、曲阜师范大学(主要测试二本学生)、曲阜师范大学杏坛学院(主要测试三本学生)、日照职业技术学院(主要测试专科学生)4所院校的大一新生中选取1 100名来自全国各省、自治区、直辖市城乡的学生,采用《青少年自主健身行为调查问卷50题》,对其高中阶段的健身行为情况进行调查,其中,367份有效数据用于探索性因子分析、信效度分析等;528份有效数据用于验证性因子分析。

2.2 调查内容及方法

调查问卷包括两部分:一是7个人口统计学信息,包括专业、性别、年龄、民族、生源所在省(市)、高中时学校所在地、高中时健身参与频度;二是问卷题目。以Likert 5点量表来评价青少年自主健身行为各题目描述符合自己实际情况的程度,1表示“非常不符合”、2表示“不符合”、3表示“不确定”、4表示“符合”、5表示“非常符合”。

采用集体施测、现场发放、现场填写、现场回收的调查方式。问卷发放前首先由本研究者/调查员与有关主管负责人或任课教师联系,解释研究目的,获得调查授权认可与支持。并对所有研究参与者强调研究是可选择的,不必必须参加,在任何时间都可退出,不会有负面影响,并且其回答将被保密。

2.3 数据管理与统计

应用Microsoft Office Excel 2003录入并建立数据库。录入完成后统计分析前先对录入数据进行奇异值及错误值的检核、校对与排除,并转换反向计分题。所有数据用IBM SPSS 19.0统计软件进行管理,用IBM SPSS 19.0和Amos 18.0软件进行统计分析。

2.4 问卷研制

1.以质性研究所得青少年自主健身行为的概念及其概念模型为理论框架,以开放式问卷所得青少年自主健身行为具体表现的描述条目为基础,参考相关研究和有关量表/问卷,整理出对青少年自主健身行为进行评价的备择题目池。

2.邀请8名高中生(高一、高二各4名)对备择题目池中各题目进行小范围预试,并收集其对各题目表述的意见,对题目进行语言调试。

3.鉴于变量测量模型的分析和检验,既可分别进行,也可以特定方式组合进行[1];进行因子分析,应用Kaiser准则判断选取特征值大于1的因子时,题项数最好不超过30,若题项数超过50,则有可能抽取过多的共同因子[6];青少年自主健身行为概念模型所涉及的理论构念没有合适的现成量表使用,需采用新编量表,这些变量的测量模型需进行细致的分析和检验,且模型涉及的变量(题项)数较多。因此,本研究根据质性研究所得概念模型的大框架,将整个问卷测量题目分为自我决定感、自主支持感、意向性自我调节(SOC策略)3个子量表,并对3个子量表分别进行分析与检验。

4.邀请专家小组(高中体育教师1名、体育心理学教师1名、心理测量学教师1名、体育教育训练学教师1名、体育社会学教师1名)对备择题目池中的题目进行逐条讨论,并对其中不易理解、表达不够清晰或不恰当的题目进行调整、修改,编排形成《青少年自主健身行为预试问卷》,包括7个人口统计学基本信息和80个题目组成的3个子量表。

5.采用选择性抽样法,在部分有代表性的人群中进行预试问卷的调查测试,采用极端值法和因子分析法分别对子量表进行初步筛选。

6.组织专家小组,依据因子分析结果,结合相关理论及实践,分别对子量表因子分析提取的因子及其所含题目作细致深入分析,主要涉及因子命名、因子和题目与理论及实践的符合度、题目语义语言的规范性、可读性等,形成包含50个题目的大样本调查问卷。

7.采用选择性抽样法,在部分有代表性的人群中进行大样本调查测试。

8.将全体大样本调查数据随机分为两部分:电脑随机编号个位数为1、4、7、0的为一组,即录入的初始数据库总体样本的40%,作为区分度分析、探索性因子分析与信效度分析的样本数据,以对各子量表题目、因子数目、因子命名、信效度等做进一步探究与修正;剩余60%样本数据用于验证性因子分析,以验证评价各子量表结构的适切性,形成正式问卷。

3 结果分析

3.1 探索性因子分析结果

采用极端值法和因子分析法分别对子量表进行初步筛选后,形成包含50个题目的大样本调查问卷。分别对自我决定感(含16个题目)、自主支持感(含10个题目)、意向性自我调节SOC策略(含24个题目)3个子量表进行区分度检验后,进行探索性因子分析。

3.1.1 子量表的KMO、Bartlett的球形度检验

根据Kaiser(1974)的观点,KMO值越接近1,进行因子分析的效果越好,一般KMO值在0.5以下非常不适合,0.5以上不适合,0.6以上勉强可以,0.7以上尚可,0.8以上适合,0.9以上极适合[8]。表1中 KMO值分别为0.880、0.786和0.924,表示各题目间的相关程度无太大差异,子量表的变量间有共同因子存在,子量表题目适合进行因子分析。

表1 本研究3个子量表的KMO和Bartlett的球形度检验一览表Table 1 Inspection of KMO AND Bartlett for Three Subscales

Bartlett球形度检验的近似卡方值分别为1 723.719、918.594和3 201.226,显著性概率值Sig均达非常显著水平。球形假设被拒绝,表示子量表各题目得分相互之间有关系,即母群体的相关矩阵间有共同因子存在,数据适合进行因子分析。

3.1.2 子量表的题目、因子数目、因子命名确认

题目确认原则:1)以独立样本t检验所求t值为决断值(CR值),t值越高表明题目的区分度越高。保留t检验达显著水平(显著性检验概率值<0.05)且t值>3的题目。2)以探索性因子分析中主成分分析(principal factor analysis,简称PFA),正交最大方差旋转法,求得旋转因子载荷矩阵。删除多重载荷较高;载荷低于0.45;虽属同一因子,但其涵义与其他题目相差较大的题目;删除包含题目过少(少于3个);无法命名的因子。3)最后确定的因子结构,各共同因子中测量题目的因子载荷量均>0.45(一般因子载荷量的取舍标准为0.45以上,较宽松的标准为0.40以上)[6]。4)为保证题目的完整性和科学性,组织相关专家小组对题目与理论及实践的符合度、题目的语言语义适恰性作进一步确认。

因子数目确认原则:1)根据因子特征值确定,取特征值大于1时的因子数。2)根据碎石图确定,即据碎石图检验准则,曲线开始变平的前一个点被认为是提取的最大因子数[10]。3)根据提取的共同因子所能解释全体变量的累积变异量达50%以上时所提取的因子数确定。社会科学领域中,提取的共同因子累积解释变异量达60%以上表示共同因子是可靠的,达50%以上,因子分析结果是可接受的[6]。4)根据旋转因子载荷矩阵中因子所含题目数确定,每个因子至少包含3个题目。5)参照质性研究归纳的理论构念的维度确定。

因子命名确认原则:1)根据旋转因子载荷矩阵,参照质性研究归纳的理论构念,看某因子的题目主要来自根据理论构念编制的预测问卷的哪一维度,以贡献题目多的构念维度命名。2)参照题目的因子载荷值,根据共同因子中载荷值较高的题目所隐含的意义命名。3)根据共同因子所包含题目的同质性,即判断同一共同因子的题目所要测量的特质是否相同命名。

采用主成分分析法(正交最大方差法旋转)对各子量表题目进行探索性因子分析,提取特征值大于1的因子(SPSS统计软件系统默认以特征值大于1作为主成分保留的标准)。结果分别见表2、表3、表4,包括因子构成、因子载荷、共同性、特征值、解释方差的%、累积解释方差的%;碎石图2、图3、图4。

依据题目、因子数目、因子命名确认原则分析各子量表探索性因子分析结果发现:

如表2、图2所示,自我决定感维度呈现出清晰的4因子结构,4个因子对16个题目数据的累计解释总方差为57.080%>50%,因子分析结果可接受。16个题目的共同度在0.447~0.716之间,表明16个题目的信息在4因子模型中得到了较好的体现。16个题目都在某一个因子上有较高载荷,最高为0.835,最低为0.533,均高于一般因子载荷量的取舍标准0.45,反映了16个题目变量对各共同因子的关联强度较高。16个题目提取的4个因子中,F1含6个题目,主要涉及健身活动中与其他参与者在一起的归属的乐趣与满足感以及对健身意义的认同感等内容,可命名为“归属感及认同”;F2含3个题目,主要涉及对形体外表的自信及其吸引力感受等内容,可命名为“身体自信”;F3含4个题目,主要涉及感知到的健身方法技能、体能等健身胜任力、抗干扰力等有关内容,可命名为“胜任感”;F4含3个题目,主要涉及对健身是“自我一部分”的体验等内容,可命名为“内在整合感”。

表2 本研究自我决定感子量表探索性因子分析结果摘要一览表Table 2 Result of Exploratory Factor analysis for the Perceived Self-determination Scale (n=367)

图2 本研究自我决定感子量表探索性因子分析碎石图Figure 2. Factor Scree Plot of the Perccived Self-determination Scale

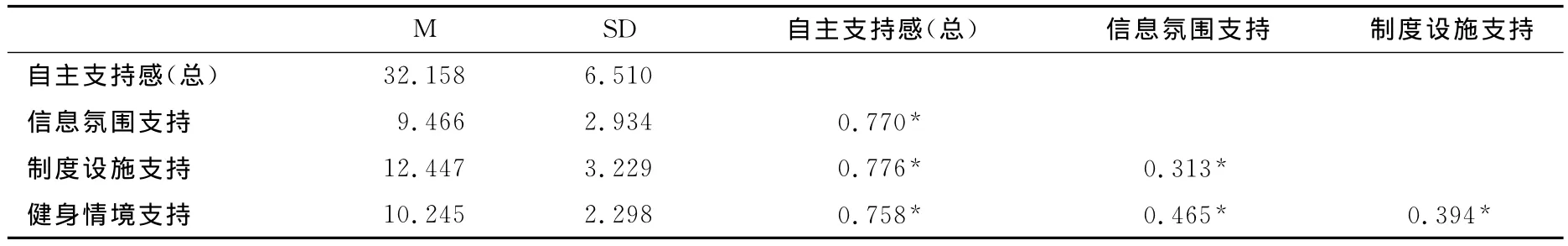

如表3、图3所示,自主支持感维度呈现清晰的3因子结构,3个因子对10个题目数据的累计解释总方差为59.547%>50%,因子分析结果可接受。10个题目的共同度在0.400~0.759之间,表明10个题目的信息在3因子模型中得到较好体现。10个题目都在某一个因子上有较高载荷,最高为0.813,最低为0.596,均高于0.45以上的取舍标准,反映了10个题目变量对各共同因子的关联强度较高。10个题目提取的3个因子中,F1含3个题目,主要涉及对外界环境中体育信息的易感度及关注度等内容,命名为“信息氛围支持感”;F2含4个题目,主要涉及对周围环境中支持健身活动的制度、设施、措施等的感受等内容,命名为“制度设施支持感”;F3含3个题目,主要涉及在具体健身情境中,感受到老师、家人、朋友对健身活动的自主支持等有关内容,命名为“健身情境支持感”。

表3 本研究自主支持感子量表探索性因子分析结果摘要一览表Table 3 Result of Exploratory Factor analysis for the Perceived Autonomy Support Scale (n=367)

图3 本研究自主支持感子量表探索性因子分析碎石图Figure 3. Factor Scree Plot of the Perccived Antonemy Scale

提取5个公共因子,5个因子对24个题目数据的累计解释总方差为55.715%>50%,因子分析结果可接受。考察因子分析旋转成份矩阵发现,39题、25题、44题的因子载荷分别为0.445、0.435和0.419,介于0.40~0.45之间。为求量表的最佳因子结构,特尝试对此3个题目的删除。

采用探索性因子分析逐题删除法,经多次试探尝试,按照“T25→T21→T23→T14→T36→T43→T39”的顺序删除7个题目后,依据题目、因子数目、因子命名确认原则考察意向性自我调节SOC策略子量表第8次探索性因子分析结果(表4、图4)发现,17个题目变量共提取4个公共因子,4个因子对17个题目数据的累计解释总方差为56.503%>50%,较之24个题目的第1次因子分析提取5个公共因子、累积解释总方差55.715%,第8次因子分析达到了简化优化量表结构的效果。17个题目的共同度在0.429~0.663之间,表明17个题目的信息在4因子模型中得到了较好的体现。考察因子分析旋转成份矩阵发现,第44题的因子载荷为0.400,一般因子载荷量取舍标准为0.45以上,较宽松的标准为0.40以上,因此,单从载荷看应删除第44题。但本研究者反复多次试探删除第44题后的因子结构都不理想,或者是提取因子数目过少,或者是公共因子所包含的题目含义不一致,无法为因子命名。进一步分析第44题的含义与其所属因子内其他题目的含义相近,决定保留之。除第44题外的其余16个题目都在某一个因子上有较高载荷,最高为0.784,最低为0.504,均高于0.45以上的取舍标准,反映了16个题目变量对各共同因子的关联强度高。17个题目提取的4个因子中,F1含4个题目,涉及内容主要为选择、坚持稳定的健身目标等,可命名为“选择稳定目标”;F2含5个题目,涉及内容主要为健身目标、手段受阻时的补偿、创新措施等,可命名为“补偿应对损失”;F3含4个题目,涉及内容主要包括健身活动过程中,即在求知、实践、自省过程中在注意力、时间、努力等精力方面的手段资源优化,可命名为“优化精力手段”;F4含4个题目,主要涉及在求知、实践、自省等健身活动过程中,在人力、财力、物力等方面的手段资源优化,可命名为“优化物力手段”。

表4 本研究意向性自我调节SOC策略子量表17个题目即第8探索性因子分析结果摘要一览表Table 4 Result of Exploratory Factor analysis for the SOC-strategies of Intentional Self-regulationScale(17intems)(n=367)

图4 本研究意向性自我调节SOC策略子量表17个题目的探索性因子分析碎石图Figure 4. Factor Scree ScrecePolt of the SOC-strategies of Intentional Self-regulation Scale(17items)

探索性因子分析所得因子结构,即青少年自主健身行为概念模型(图5)。

3.2 信效度分析结果

3.2.1 内部一致性Cronbachα信度分析

内部一致性系数Cronbachα能准确反映出测量题目的一致性程度和内部结构的良好程度,是社会科学领域有关类似李可特量表的信度估计研究中使用最广泛的信度指标(王重鸣,2001;吴明 隆,2010)。Kline[11](1998)指出,Cronbachα系数的检验标准是:小于0.35信度过低;0.35~0.65应重新修订量表;0.65~0.70为最低可接受范围;0.70~0.80相当不错;0.80~0.90非常好;0.90以上信度极佳,测量质量极好。3个子量表及其各维度的内部一致性系数Cronbachα值,均达到了心理测量学的要求(表5),说明各子量表的测量信度较为理想,量表的测量题目具有较好的一致性和稳定性。

图5 本研究青少年自主健身行为概念模型示意图(探索性因子分析结果)Figure 5. Conceptual Model of Teenagers'Autonomous Fitness Behavior(Result of Exploratory Factor analysis)

3.2.2 折半信度分析

折半信度,是指在测验结束后对测验题目按奇项、偶项或其他标准分成两半,然后分别计算两部分各自的总分,并求出两个总分之间的积差相关系数及折半信度系数[6]。吴明隆(2000)指出,量表的折半信度系数在0.90以上表示信度非常好,在0.70以上是可接受的标准[11]。通过SPSS统计软件信度分析程序中的分半信度分析,获得3个子量表的斯布(Spearman-Brown)折半信度系数分别为0.802、0.743和0.789;Guttman折 半 信 度 系 数 分 别 为0.802、0.740和0.789,均达折半信度系数可接受的标准。

表5 本研究子量表及其各维护的内部一致性系数一览表Table 5 Coefficient of in Ternal Consistency of the Subscales and Their Sub-dimensions (n=367)

3.2.3 结构效度分析

结构效度又称构念效度、建构效度,是指心理测验在多大程度上正确地验证了编制测验的理论构想[5]。根据心理测验理论,一个量表各维度之间及量表总分与各维度之间的相关系数可作为衡量量表的结构效度指标。本研究各子量表中各维度得分之间相关系数及各维度得分与各子量表总分的相关系数分别如表6、表7和表8所示,各维度之间的相关系数均达0.01显著水平,其相关情形属于中低度正相关,表明各子量表各维度所测方向一致,且又彼此独立。而各子量表总分与各维度得分的相关皆达0.01显著水平,呈中高度正相关,显示各维度与各子量表整体概念相当一致。各维度与总量表的相关系数都大于各维度间的相关系数,反映出量表具有较高的结构效度。另外,本研究探索性因子分析结果也表明,该问卷/量表具有良好的结构效度。

3.2.4 内容效度分析

内容效度,是指一个测验的内容代表它所要测量的主题[5]。为判断测验内容(题目)是否与测量目的相符,可由内容效度来检验。由于缺乏有效的效标,本研究多次组织邀请专家小组对所有题目进行评价、鉴定,检验其内容是否可以用来衡量青少年自主健身行为。经专家评定,该问卷最终的43个题目基本上涵盖了青少年自主健身行为的各方面内容,题目代表性较强,能有效测定青少年自主健身行为。

3.3 验证性因子分析结果

侯杰泰等[2](2004)认为,研究者最好能报告数据的多元正态情况(偏度及峰度)。本研究各子量表测量题目的正态性检验结果显示,偏度和峰度绝对值远小于2,表明各子量表题目的回答数据满足正态分布假设[1]。

依据探索性因子分析所得因子结构,分别在Amos Graphics中绘制青少年自主健身行为自我决定感、自主支持感、意向性自我调节结构的假设模型图。运行Amos的计算估计程序,采用Amos内定的极大似然(Maximum likelihood)模型估计法。模型完成最小化历程,可以收敛识别。模型违反估计检验结果显示不违反估计规则。依据模型适配度检验结果及“对模型进行修正应与理论或经验法则相契合”[7]的原则。根据理论和实际意义,参考Amos提供的修正指标 MI值及估计参数改变(Par Change)量的最大值,逐一释放参数,以改善卡方值,修正适配指标。修正后的模型适配度指标比修正前均有所提高,且均达适配标准(表9)。修正后的标准化估计值模型图如图6、图7、图8所示。

表6 本研究自我决定感子量表及其各维护的得分均值、标准差、Pearson相关系数一览表Table 6 Mean SD Correlation Coefficient of the Perceived Self-determ ination Scale and Its Sub-dimensions (n=367)

表7 本研究自主支持感子量表及其各维护的得分均值、标准差、Perarson相关系数一览表Table 7 Mean SD Correlation Coefficient of the Perceived Autonomy Support Scale and Its Sub-dimensions (n=367)

表8 本研究意向性自我调节SOC策略子量表及其各维护的得分均值、标准差、Perarson相关系数一览表Table 8 Mean\SD\Correlation Cefficient of the SOC-strategies of Intentional Self-regulation Scale and Its Sub-dimensions (n=367)

表9 本研究3个子量表验证性因子分析模型适配度检验结果修正前、后对照摘要一览表Table 9 Contrast of Model Fit Summary of Confirmatory Factor Analysis for the Three Subscales Revised Before and After (n=367)

图6 本研究青少年自主健身行为自我决定感结构的标准化解模型图(修正后)Figure 6. Confirmatory Factor Analysis Model for the Perceived Self-determination of Teenagers’Autonomous Fitness Behavior

图7 本研究青少年自主健身行为自主支持感结构的标准化解模型图(修正后)Figure 7. Confirmatory Factor Analysis Model for the Perceived Autonomy Support of Teenagers’Autonomous Fitness Behavior

4 讨论

4.1 自我决定感的结构要素及其相互关系

本研究在问卷编制之初,通过质性研究探索归纳出的青少年自主健身行为自我决定感维度包括归属感、认同感、内在整合感和胜任感4个构面(图1),探索性因子分析结果也提取了4个因子(图5),但根据4个因子各自所含题目的含义及对因子的贡献,提取的4个因子分别命名为归属感及认同、身体自信、胜任感、内在整合感。归属感与认同感归为一个因子,而身体自信则从胜任感中分化出来。

根据自我决定理论(SDT)的观点[13],归属感是人们感到自己从属于某一群体或与他人相联系,感受到来自周围环境或他人的关爱、理解和支持的一种体验。认同感是个体对某一行为目标或规则进行有意识的评价,充分认识到该行为对自己的重要性并能够认同这些规则时的体验。在此意义上,归属感应是认同感的一种。因此,探索性因子分析将二者归为一个因子是合理的。胜任感是个体对能力的知觉,是个体对自己的行为或行动能够达到某个水平的信念,类似于Bandura的自我效能感(self-efficiency)。本研究质性研究归纳出的胜任感是行为主体中学生对自己健身胜任力的知觉,包括对健身知识方法、技能、体能等的胜任力及对健身不利因素的抗干扰力感知。体现中学生健身胜任感的7个题目分别是T50、T48、T46、T04、T03、T11、T02(表2)。探索性因子分析结果显示,7个题目提取出了2个共同因子:T50、T48、T46为一个,T4、T3、T11、T2为另一个。T50、T48、T46体现的是对体格、身体外表、身躯的自信,主要是形体方面的自信,反映出中学生对自身形体的关注,符合青春期个体的心理特征[4]。青少年期,运动刺激可以使骨骺代偿性地生长,从而使长骨的长度增加,身高发生改变;进入成熟期,体能锻炼对人的身材高矮已完全不起作用,因为此时人长骨两端的骨骺已完全骨化[4]。因此,身体自信从健身胜任感中分化出来应是青少年健身这一特定时期特定领域的特征体现。总的来看,探索性因子分析所提取的4个因子与质性研究探索归纳出的理论构想基本相符。

图8 本研究青少年自主健身行为意向性自我调节结构的标准化解模型图(修正后)Figure 8. Confirmatory Factor Analysis Model for the Intentional Self-regulation of Teenagers’Autonomous Fitness Behavior

结构效度分析中,归属感及认同、身体自信、胜任感、内在整合感4个构面两两之间呈现中低度正相关,相关系数在0.376~0.570之间(表6),表明4个构面既构成自我决定感4个不同方面,有其各自的界定,又都是自我决定感的重要组成部分,是一个既独立又统一的整体。归属感及认同,是指青少年在健身活动中与其他参与者在一起的归属的乐趣与满足感以及对健身意义的认同感。身体自信,是指青少年对形体外表的自信及其吸引力感受。胜任感,是指青少年感知到的健身知识方法、技能、体能等健身胜任力及对健身不利因素的抗干扰力。内在整合感,是指青少年对健身是“自我一部分”的体验。结果表明,青少年自主健身行为自我决定感的结构要素有归属感及认同、身体自信、胜任感、内在整合感,四者有机的统一于自我决定感结构中。

验证性因子分析结果(表9、图6)表明,青少年自主健身行为自我决定感的概念结构预设模型拟合度较好,4因子结构得到了实测观察数据的有效支持。4个构念,即4个潜在变量彼此两两相关,相关系数分别为0.61、0.71、0.75、0.75、0.68和0.89,均达显著性水平。4个因子构念间存在中高度相关,说明4个因子构念间存在一个更高阶的共同因子即自我决定感。

如图6所示,归属感及认同的6个测量变量,即6个题目(T20、T27、T32、T34、T37、T45)的因子载荷量分别是0.50、0.54、0.58、0.65、0.67和0.69。验证性因子分析中因子载荷量值越大表示指标变量能被构念解释的变异越大,就越能有效反映其要测得的构念特质[7]。可见,这6个题目(表2)均能较好地反映其要测得的构念——归属感及认同。对归属感及认同最重要的是T45,其次是T37、T34,T32、T27、T20的贡献较小,即在此构念中意义认同相比于归属感更重要。因子载荷量的平方表示个别观测变量(测量指标)被其潜在变量解释的方差,代表测量指标对潜在变量的预测力。6个题目对归属感及认同这一潜在变 量的预 测力由 弱至强依次 是 0.25、0.30、0.34、0.42、0.45和0.48。6个题目均对归属感及认同构念有较好的预测力。

身体自信构念的3个测量变量分别是T50、T46、T48(表2),其因子载荷量分别为0.71、0.70和0.68。其能被其潜在变量即身体自信解释的方差,即其对身体自信的预测力分别为0.50、0.48和0.47。说明3个题目均能很好地反映其要测得的构念——身体自信。

胜任感构念的4个测量变量分别是T2、T3、T4、T11(表2),其因子载荷量分别是0.70、0.69、0.56和0.50。其能被其潜在变量胜任感解释的方差,即其对胜任感的预测力分别是0.49、0.48、0.32和0.25。说明4个题目均能有效地反映其要测得的构念——胜任感。

内在整合感构念的3个测量变量分别是T1、T6、T49(表2),其因子载荷量分别为0.77、0.70和0.29。其能被其潜在变量即内在整合感解释的方差,即其对内在整合感的预测力分别为0.60、0.49和0.08。其中,“T49我有许多重要的事要做,健身根本排不上我的生活日程”的因子载荷量较小,预测力较低,应引起后续研究的注意。而其余2个题目均能很好地反映其要测得的构念——内在整合感。

总之,探索性因子分析所提取的4个因子与质性研究探索归纳出的理论构想基本相符。自我决定感的概念结构,即4个因子构念在验证性因子分析中与实际数据相契合,16个指标变量(测试题目)可有效作为4个因子构念(潜在变量)的观测变量。

4.2 自主支持感的结构要素及其相互关系

质性研究探索归纳出的青少年自主健身行为自主支持感维度,是指个体相信行为环境中的制度设施、重要他人(如教师、教练、父母、朋友)、舆论氛围、具体情境(如体育课)等支持他们的自主性动机,为他们提供选择机会,支持他们独立解决问题及参与做决定,并能理解他们的感受,避免压力性的要求,包括制度设施支持感、人际支持感、氛围支持感和情境支持感4个构面。探索性因子分析只提取了3个因子,根据3个因子各自所含题目的含义及对因子的贡献,分别命名为制度设施支持感、信息氛围支持感、健身情境支持感。将质性研究所得概念模型的自主支持感维度的结构要素(图1)与探索性因子分析结果(图5)进行比照发现,人际支持感和情境支持感合二为一,归为了一个因子。

在《心理学质性资料的分析》(2010)一书中,阿德里安·考利(Adrian Coyle)基于达洛斯和德雷珀的系统理论(Dallos和Draper,2000),倾向于用社会系统和反馈循环来看待情境这个术语,即“个人嵌入其中并通过它们感受、建构世界,也被世界所建构”。认为情境并不是简单的“背景”,而是我们所研究的任何事物的一个构成部分。在此框架中,在微观社会水平下,情境的内涵指的是诸如伙伴关系、家庭关系、职业关系网和朋友关系网。这一水平的情境影响更广泛的社会系统并受后者的影响,反过来它们也被宏观的社会意识形态或叙事所渗透[3]。

根据考利的“情境”内涵,探索性因子分析将人际支持感和情境支持感合二为一是合理的。合并后的因子命名为健身情境支持感,是指青少年在具体健身情境中感受到的老师、家人、朋友对健身活动的自主支持。由T15、T31、T33(表3)3个测量题目来体现。

结构效度分析中,制度设施支持感、信息氛围支持感、健身情境支持感3个构面两两之间的相关系数介于0.313~0.465,呈中低度正相关(表7),表明3个构面既构成自主支持感的3个不同方面,有其各自的界定,又都是自主支持感的重要组成部分,是一个既独立又统一的整体。信息氛围支持感主要是指对外界环境中体育信息的易感度及关注度;制度设施支持感主要是指对周围环境中支持健身活动的制度、设施、措施等的感受;健身情境支持感主要是指在具体健身情境中,感受到的老师、家人、朋友对健身活动的自主支持。结果表明,青少年自主健身行为自主支持感的结构要素有制度设施支持感、信息氛围支持感、健身情境支持感,三者有机地统一于自主支持感结构中。

验证性因子分析结果(表9、图7)表明,青少年自主健身行为自主支持感的3因子结构能够被实测观察数据支持。3个因子构念(即3个潜在变量)间彼此两两中度相关,相关系数分别为0.42、0.65和0.67,均达显著水平,说明3个因子构念间存在一个更高阶的共同因子即自主支持感。

如图7所示,信息氛围支持感构念的3个测量变量(即3个题目)的因子载荷量分别是0.70、0.75和0.84。验证性因子分析中因子载荷量代表共同因子对测量变量的直接影响。因子载荷量的数值越大表示指标变量能被构念解释的方差越大,也越能有效反映其要测得的构念特质。T30、T40、T10(表3)均能有效反映其要测得的构念即信息氛围支持感,其对信息氛围支持感的重要性依次为T30、T40、T10。因子载荷量的平方代表测量指标对其潜在变量的预测力。对信息氛围支持感这一潜在变量预测力最强的是T30,解释的方差为0.71;其次是T40,解释方差为0.56;再次是T10,解释方差为0.50。3个题目均对信息氛围支持感构念有较好的预测力。

制度设施支持感构念的4个测量变量分别是T18、T19、T9、T5(表3),其因子载荷量分别为0.59、0.46、0.54和0.55。其能被其潜在变量即制度设施支持感解释的方差,即其对制度设施支持感的预测力分别为0.34、0.21、0.29和0.30。说明4个题目均能较有效地反映其要测得的构念制度设施支持感,其对制度设施支持感构念的预测力一般。

健身情境支持感构念的3个测量变量分别是T15、T31、T33,其因子载荷量分别是0.46、0.66和0.68。其能被其潜在变量健身情境支持感解释的方差,即其对健身情境支持感的预测力分别是0.21、0.43和0.46。说明3个题目均能比较有效地反映其要测得的构念——健身情境支持感,其对健身情境支持感构念的预测力一般。

总之,探索性因子分析所提取的3个因子与质性研究探索归纳出的理论构想基本相符。自主支持感的概念结构,即3个因子构念在验证性因子分析中与实际数据相契合,10个指标变量可以有效作为3个因子构念(潜在变量)的观测变量。

4.3 意向性自我调节的结构要素及其相互关系

将质性研究所得概念模型的意向性自我调节维度的结构要素与探索性因子分析结果进行比照,看其符合度。质性研究探索归纳出的青少年自主健身行为意向性自我调节维度,是指作为行为主体的青少年对其健身行为目标与行为手段的选择、优化及其再选择、再优化,即补偿,具体归纳为明确目标、自觉求知、主动实践、积极自省、认真完成、努力坚持、灵活应对7个构面(图1)。多次探索性因子分析的最终结果只提取了4个因子(图5),根据4个因子各自所含题目的含义及对因子的贡献,分别命名为选择稳定目标(主要包括明确目标与努力坚持的题目)、优化物力手段(主要包括自觉求知、主动实践、积极自省、认真完成构面中与物力、财力、人力等有关的显性资源手段优化的题目)、优化精力手段(主要包括自觉求知、主动实践、积极自省、认真完成构面中与努力、注意力、时间等隐性资源手段优化的题目)、补偿应对损失(主要包括灵活应对的题目)。

明确目标主要体现为青少年目标选择的明确性、稳定性,而努力坚持体现了目标选择的长期稳定性,因而,明确目标与努力坚持二者合二为一,归为一个因子即选择稳定目标应是合理的。

自觉求知、主动实践、积极自省、认真完成4个构面所含题目在探索性因子分析中被提取为2个因子。4个构面在理论上同属健身行为过程中4个逐层递进的手段策略,但实践中(实测数据)却很难将其区分开。反复研析探索性因子分析所提取的2个因子各自含括的题目(表4):一个由T24、T26、T28、T22组成;另一个由 T42、T41、T29、T44组成。2个因子分别从精力和物力2个层面体现了青少年健身行为自我调节过程中对资源手段的选择优化策略。因而,质性研究探索归纳出的自觉求知、主动实践、积极自省、认真完成4个构面在探索性因子分析中被合并为2个因子即优化精力手段与优化物力手段,也应是合理的。

结构效度分析中,选择稳定目标、优化精力手段、优化物力手段、补偿应对损失4个构面两两之间的相关系数介于0.417~0.597之间,呈中低度正相关(表8),表明4个构面既构成意向性自我调节的4个不同方面,有其各自的界定,又都是意向性自我调节的重要组成部分,是一个既独立又统一的整体。选择稳定目标主要是指作为行为主体的青少年选择、坚持稳定的健身目标;补偿应对损失主要是指青少年在健身目标、手段受阻时采取的补偿、创新措施;优化精力手段主要是指青少年在健身活动过程中,即在求知、实践、自省过程中,对注意力、时间、努力等精力方面的手段资源的优化策略;优化物力手段主要是指青少年在求知、实践、自省等健身活动过程中,对人力、财力、物力等方面的手段资源的优化策略。结果表明,青少年自主健身行为意向性自我调节的结构要素有选择稳定目标、优化精力手段、优化物力手段、补偿应对损失,四者有机的统一于意向性自我调节结构中。

验证性因子分析结果(表9、图8)表明,青少年自主健身行为意向性自我调节的4因子结构能够被实际观察数据支持。4个构念(即4个潜在变量)间彼此两两中高度相关,相关系数分别为0.74、0.80、0.88、0.78和0.80,均达显著水平,表明4个因子构念间存在一个更高阶的共同因子即意向性自我调节。

如图8所示,选择稳定目标构念的4个测量变量(即4个测试题目)的因子载荷量分别是0.71、0.66、0.65和0.65。验证性因子分析中因子载荷量的数值越大表示指标变量能被构念解释的方差越大,从而越能有效反映其要测得的构念特质。可见,T38、T12、T35、T47这4个测试题目(表4)均能有效反映其要测得的构念——选择稳定目标,对选择稳定目标的重要性依次为T38、T12、T35、T47。因子载荷量的平方代表测量指标对其潜在变量的预测力。对选择稳定目标这一潜在变量预测力最强的是T38,解释的方差为0.50;其次是 T12,解释的方差为0.44;再次是T35、T47,解释的方差均为0.42。4个题目均对选择稳定目标构念有较好的预测力。

补偿应对损失构念的5个测量变量分别是T17、T16、T13、T8、T7(表4)。5个题目的因子载荷量分别为0.56、0.55、0.67、0.62和0.66。其能被其潜在变量补偿应对损失解释的方差,即其对补偿应对损失的预测力分别为0.31、0.31、0.45、0.39和0.44。表明5个测试题目均能有效反映其要测得的构念,对补偿应对损失有较好的预测力。

优化精力手段构念的4个测量变量所对应的测试题目分别是T24、T26、T28、T22(表4)。4个题目的因子载荷量分别为0.64、0.57、0.64和0.68。其能被其潜在变量优化精力手段解释的方差,即其对优化精力手段的预测力分别为0.42、0.33、0.40和0.46。这些显示出4个测试题目均能有效反映其要测得的构念,对优化精力手段有较好的预测力。

优化物力手段构念的4个测量变量所对应的测试题目分别是T42、T41、T29、T44(表4)。4个题目的因子载荷量分别为0.46、0.60、0.59和0.58。其能被其潜在变量优化精力手段解释的方差,即其对优化精力手段的预测力分别为0.21、0.36、0.34和0.34。这些显示出4个测试题目均能有效反映其要测得的构念,对优化精力手段有较好的预测力。

总之,探索性因子分析所提取的4个因子与质性研究探索归纳出的理论构想基本相符。意向性自我调节的概念结构,即4个因子构念在验证性因子分析中与实际数据相契合,17个指标变量能够有效作为4个因子构念(潜在变量)的观测变量。

5 结论

1.青少年自主健身行为评价问卷由7个人口统计学基本信息和自我决定感(16个题目)、自主支持感(10个题目)、意向性自我调节SOC策略(17个题目)3个子量表构成,且3个子量表均具有较高的信、效度,既可单独使用又可组合使用,43个观测变量及其分属的4个潜在变量均得到了实测数据的支持,可作为评价青少年自主健身行为水平的测量工具。

2.青少年自主健身行为的概念模型包含自我决定感、自主支持感、意向性自我调节3个维度,自我决定感维度包含归属感及认同、身体自信、胜任感和内在整合感4个子维度,自主支持感维度包含信息氛围支持感、制度设施支持感和健身情境支持感3个子维度,意向性自我调节维度包含选择稳定目标、补偿应对损失、优化精力手段、优化物力手段4个子维度。与质化研究所得概念模型基本吻合。

[1]陈善平,李树茁.体育锻炼行为坚持机制——理论探索、测量工具和实证研究[M].西安:西安交通大学出版社,2007:93-94.

[2]侯杰泰,温忠麟,成子娟.结构方程模型及其应用[M].北京:教育科学出版社,2004:152.

[3][美]莱昂斯,考利主编.心理学质性资料的分析[M].毕重增主译.重庆:重庆大学出版社,2010:5,13.

[4]李鸿江主编.青少年体能锻炼[M].北京:高等教育出版社,2007:35-39,10.

[5]凌文栓,方俐洛.心理与行为测量[M].北京:机械工业出版社,2003:55,54.

[6]吴明隆.问卷统计分析实务——SPSS操作与应用[M].重庆:重庆大学出版社,2010:207,492,205,239-243.

[7]吴明隆.结构方程模型——AMOS的操作与应用[M].重庆:重庆大学出版社,2010:232,224.

[8]尹博.运用跨理论模型对大学生体育锻炼行为改变的实证研究[D].华东师范大学博士学位论文,2007:75.

[9]中华人民共和国教育部学生体质健康网.部属高校大一新生体质健康相关行为调查问卷[EB/OL].http://www.csh.edu.cn/.

[10]邹晓燕,贾玉梅.初中生自主性结构的探索性因素分析[J].辽宁师范大学学报(社会科学版),2009,32(2):59-62.

[11]杨廷舫.知识员工自我管理内容结构及其相关研究[D].暨南大学博士学位论文,2010:59.

[12]CHURCHILL D.Conceptual model learning objects and designrecommendations for small screens[J].Edu Technology Soc,2011,14(1):203-216.

[13]RYAN R M,DECI E D.Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation,social development,and well-being[J].Am Psychol,2000,55(1):68-78.