北京社区开展中医“治未病”服务的可行性调查*

2012-12-01杨顺心罗富建陈洁瑛温潇潇季玉美朱燕波

杨顺心,罗富建,陈洁瑛,温潇潇,季玉美,朱燕波

(北京中医药大学,北京 100029)

目前社区卫生服务的发展已成为21世纪中国卫生体制改革的重点,它在很大程度上解决了社区居民看病难、看病贵的问题,并为居民的健康需求提供了便利条件[1]。中医自古就主张“上工治未病”,以“治未病”为核心的养生理论和方法,成为我国独特的健康文化,长期以来在保障中华民族的繁衍生息和人们的身心健康中发挥着重要作用。随着医改的深入和人们健康观念的转变,中医“治未病”在社区卫生服务中显示了广阔的发展前景。为了解北京市社区中医“治未病”开展现状和居民对中医预防保健服务的需求,探究在全市社区推广中医预防保健服务的可行性,本研究开展了相关调查。

1 对象与方法

1.1 对象

调查对象为和平里、西坝河、太阳宫社区16岁以上常住居民和3个社区卫生服务中心负责人,共计903人,其中社区居民900人,卫生服务中心负责人3人。

1.2 方法

社区居民采用问卷调查法,社区卫生服务中心负责人采用访谈法。调查问卷内容包括:基本情况、常见慢性病患病情况、对中医“治未病”的了解与接纳、对中医“治未病”服务的预期接受情况、“治未病”开展适宜模式,程度性问题采用五级选择填答和三级选择填答。访谈法采用面对面形式,访谈内容包括:社区中医设备和人员配置、开展中医“治未病”的经验、当前困境和建议等。

1.3 数据处理

调查资料采用EPIDATA 3.1进行数据管理,采用SPSS 17.0进行统计分析。

2 结果

2.1 一般情况

本次共发放问卷900份,回收有效问卷895份,有效回收率99.4%。在调查的895人中,年龄最大89岁,最小16岁,平均年龄52.1岁 ±19.3岁;男性419人,女性 476人,高中及以上文化程度占83.2%。访谈的社区卫生服务中心负责人分别是和平里社区医院院长、西坝河社区卫生服务中心书记和太阳宫社区医院院长。

2.2 社区卫生机构配置情况

访谈中发现,3个社区均设有1个卫生服务中心和5~10个卫生服务站,卫生服务中心设有中医科,服务站均为全科医生,均未配备专业中医药设备,仅有针灸包等医疗用品。

社区卫生服务从业人员平均为83人,有中医药背景工作人员平均为20人。比例约为24.1%,目前在社区卫生服务机构已开展的中医药服务种类主要有:中医门诊及膏方、针灸、火罐。近年来国家在政策上加强和支持社区中医药服务,对在职医生进行适宜的中医培训,鼓励社区开展中医适宜技术普及,提供中医药方面的咨询指导。

2.3 居民常见病和慢性病患病情况

在居民调查的895人中,有56.2%曾经或者现在患有常见慢性病,患病率最高的是心血管疾病,其次是骨关节退行性病变,骨关节患病率从高到低依次 是:腰 部 (21.6%)、颈 部 (18.8%)、腿 部(18.8%)、肩部(15.8%);另外,还有22.5%的居民患有失眠,13.6%的居民患有便秘,11.2%的居民患有咽炎,8.6%的居民患有糖尿病。

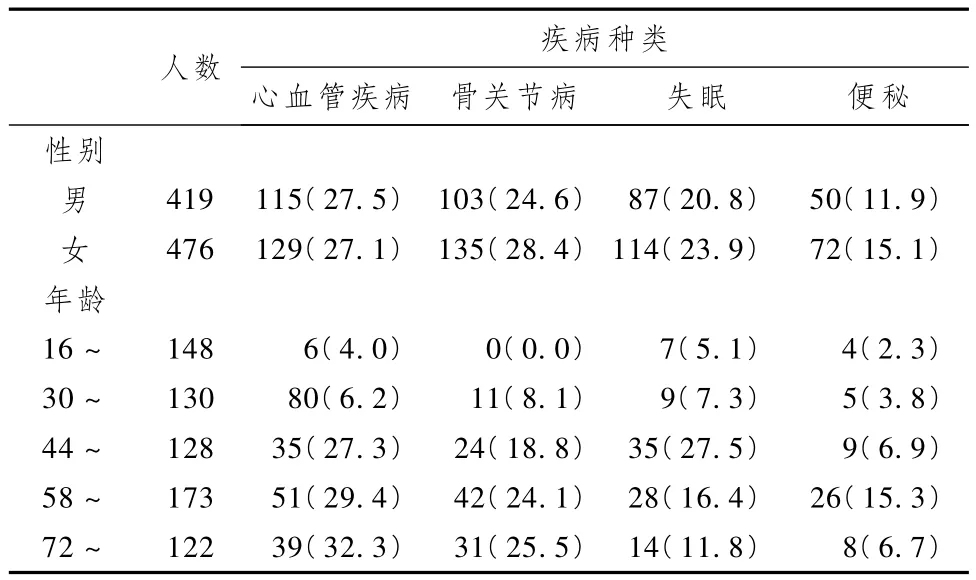

表1 不同性别和年龄人群4种慢性疾病患病例数(%)

对于患病率最高的4种慢性病进行了年龄、性别分层分析,发现30岁以上人群高血压发病率随年龄增长呈上升趋势,年轻人患病率相对较低;58岁~71岁的老年人患有便秘的比重较高,44岁 ~57岁的居民患有失眠的比重比较高,男性患心血管疾病的比率与女性基本相同,但是女性患有骨关节退行性病变、失眠、便秘的比率略高于男性。

2.4 居民对中医“治未病”的认知和需求情况

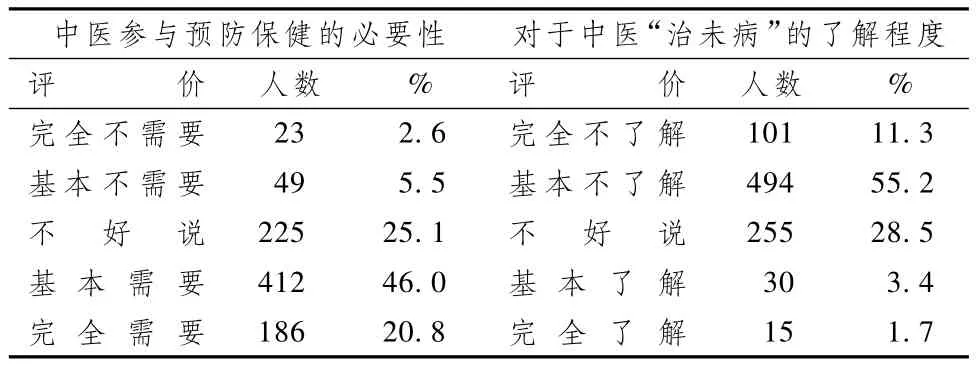

被调查居民中只有5.1%的居民了解中医“治未病”服务,66.5%居民表示不了解中医“治未病”服务。在调查员向其解释过中医“治未病”的相关涵义之后,有66.8%的社区居民认为中医需要参与到社区卫生服务治未病工作中,有8.1%居民表示中医不需要参与,说明中医积极参与预防保健服务受到居民的极大支持。

表2 居民对中医“治未病”的认知

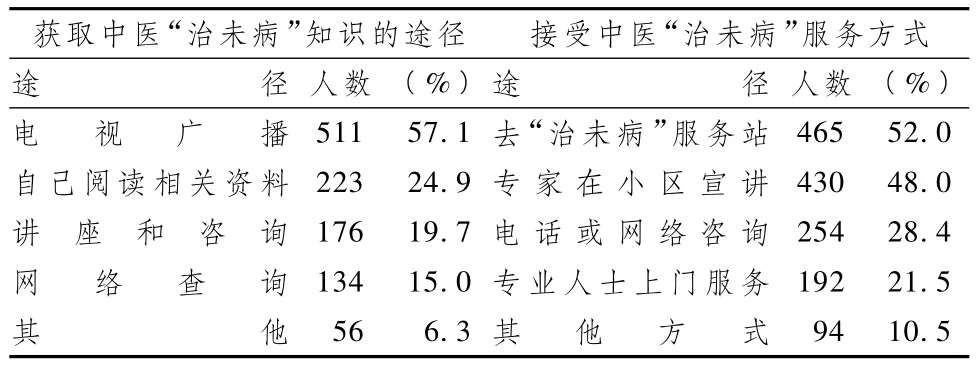

传媒影像和文字资料仍旧是宣传中医“治未病”的主要方式,调查中有57.1%的被调查居民选择通过电视广播获得中医“治未病”的相关知识,24.1%居民愿意通过自己阅读相关资料了解,19.7%的居民希望通过讲座和咨询获得知识。对于如何获得“治未病”的服务,几乎五成以上被调查者倾向于直接到“治未病”站点接受服务,也有一部分人愿意接受专业人士的上门服务和小区宣讲等方式。总体来说,超过80%居民选择在社区接受治未病服务,说明社区仍旧是推广普及治未病服务的基础。

表3 中医“治未病”推广模式倾向

2.5 居民对在社区建立中医“治未病”站点的预期接受情况

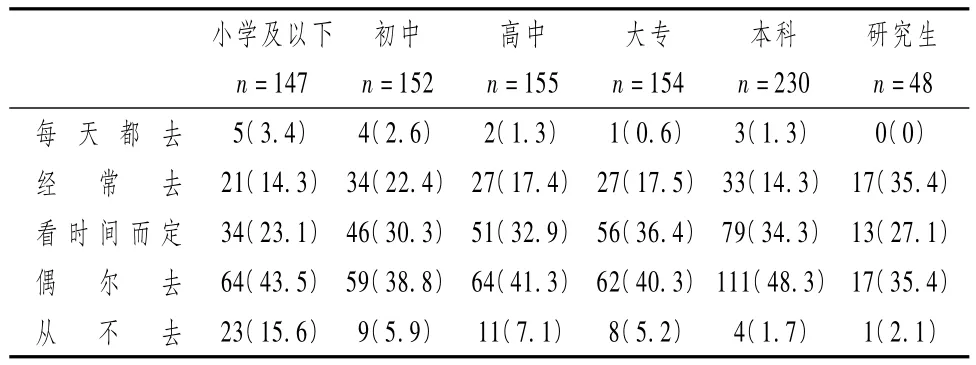

2.5.1 居民对在社区建立中医“治未病”站点的预期接收情况 如果社区建立“治未病”的相关站点,有19.4%的居民愿意经常去站点接受服务,有31.2%的居民会偶尔尝试,有42.1%的居民选择看时间而定,有6.3%的居民不会前往。对此,不同文化程度居民对于接受中医“治未病”的态度有差异,文化程度相对较高的居民对于未来在社区建立中医“治未病”的站点接受程度较高,反之则比较低。

表4 不同文化程度居民是否愿意去站点接受中医“治未病”服务的例数(%)

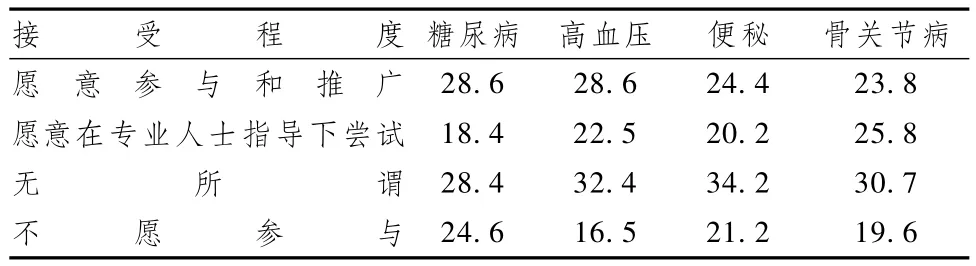

针对糖尿病、高血压、便秘、骨关节退行性病,在社区开展中医治未病的相关服务预期接受程度调查如下:如果在社区“治未病”的站点为居民提供以上疾病的中医预防服务,愿意参与的比例从高到低依次是:骨关节退行性病(46.5%)、高血压(46.1%)、糖尿病(41.5%)、便秘(39.5%),此比例与居民慢性病患病比例基本呈正相关。

表5 居民对于在站点开展中医“治未病”相关项目的预期接受程度情况比较(%)

如果中医“治未病”卫生服务产生的费用不纳入医保的话,愿意前往站点接受服务的居民比例大大下降,仅为26.5%,不愿意前往的居民占32.6%,视费用多少而定的居民占40.9%,表明居民经济情况制约着中医“治未病”工作的开展。

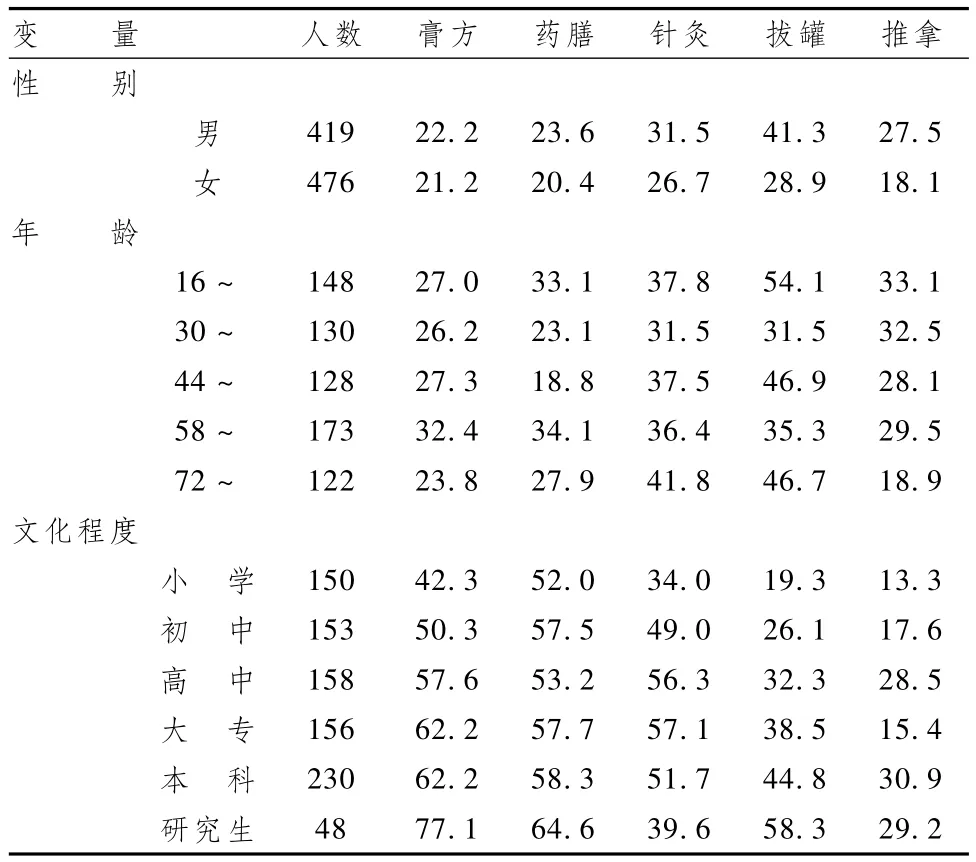

2.5.2 在站点中医“治未病”服务方式的预期接受情况 被调查居民中,82.4%曾接受过各类别的中医预防保健服务。如果将来在社区的治未病站点开展各类中医服务,有34.7%的居民愿意接受拔罐,28.9%的居民愿意接受针灸,22.5%的居民愿意接受推拿,21.9%的居民愿意接受药膳,21.7%的居民愿意接受膏方,1.8%的居民愿意接受刮痧,5.1%的居民愿意接受耳针。

男性居民在各项中医服务的接受上均高于女性,58岁以下居民最愿意接受的中医服务是拔罐,其次是针灸,59岁~72岁的居民最愿意接受的是针灸,占该组人群的36.42%,其次是药膳和拔罐、膏方;学历越高,对膏方、药膳、拔罐和推拿的接受度越高,本科及以上和初中以下学历人群对针灸接受较低。

表6 不同性别、年龄、文化的居民接受中医服务项目的比例(%)

3 讨论

调查显示,有20%以上的社区居民患有各种慢性病和常见病,并随着年龄增长患病率也在逐渐增大,因此社区居民特别是老年人对于社区预防保健服务有极大的潜在需求,并且这种需求因性别和年龄不同而存在显著差异,这种差异将来会影响到中医治未病工作的实施,需要进一步研究和细化。从访谈中可以看出,虽然政府对社区卫生服务进行大力的政策扶持和资金投入,但是与居民日益增长的医疗需求比较,医疗资源仍旧相对稀缺,特别是有中医药背景的优秀医疗人才的短缺问题尤为突出。这些障碍制约了中医预防保健服务的发展。为了改善社区卫生机构基础薄弱的状况,政府可以制定更加完备的扶持政策,积极鼓励社会资本进入中医预防保健服务领域,研究制定将中医预防保健服务纳入公共卫生服务的相关政策,研究中医预防保健服务的价格政策,充分发挥中医特色优势。另外,还可以以大型中医医院的治未病中心为基地建立治未病的实践培训基地,以进修、短期培训等形式进行技能教育[2]。

在调查员向居民解释中医“治未病”的相关涵义后,居民对此表现了极大兴趣,并有66.8%居民表示需要此服务,可见社区居民对中医预防保健服务有着较大的需求,但社区卫生服务机构未曾系统开展过对中医“治未病”的相关宣传和推广。作为一个新生事物,居民对它的概念和服务内容,服务效果等都缺乏足够了解,“上工者,不治已病治未病”这一理念还未深入人心[3]。鉴于当前居民对中医“治未病”工作还缺乏足够的了解和认识,当前社区卫生机构可与居委会等机构合作,加强中国传统健康文化宣传,传播中医“治未病”的理念,提高社会认知和认可程度。通过电视传媒和文字资料等多种方式加强中医“治未病”服务效果和服务信息的宣传,提高广大居民维护健康的自主行为能力[4],构建形式多样的以“治未病”为核心理念的中医健康文化传播平台。

假如在社区建立中医“治未病”的站点,有近20%的居民愿意经常去站点接受服务,超过70%的居民选择看时间情况或偶尔尝试前往接受服务,居民对于中医“治未病”这一新生事物表现了浓厚兴趣和尝试意愿,显示出了积极的态度。但是当考虑到时间和经济的影响时,居民的选择很快发生了改变,如果中医“治未病”卫生服务产生的费用不纳入医保的话,愿意前往站点接受服务的居民比例大大下降仅26.5%;如果想使“治未病”在社区顺利推广,“治未病”的费用应该慎重制定,可以实行分级收费,对于不同年龄段的居民实施不同的收费标准,鼓励老年人接受“治未病”服务[5]。

综上看来,北京社区现阶段全面开展中医“治未病”服务还需要克服许多困难,如社区薄弱的基础问题。但居民的主观因素则更加值得重视,由于对中医“治未病”的实施和评价缺乏有效研究,居民尚抱有观望的态度。因此当前的主要任务是尝试在部分基础好的社区建立站点,开展中医“治未病”服务,探究对不同年龄、性别、文化程度的人群中医“治未病”的疗效和不同人群对中医“治未病”的需求和接受情况,得出具体数据,为全面推广积累经验。

[1]赵文晓,陈莉军,刘艳丽.居民就医行为与社区卫生服务中心利用情况的调查[J].社区护理,2009,23(8):2058-2059.

[2]曹启峰.卫生行政管理人员对我国中医预防保健服务现状评价的调查与分析[J].中医药管理杂志,2009,17(7):607-609.

[3]丛晶,黄晓华.论中医治未病在社区卫生服务“六位一体”中的应用[J].浙江中医药大学学报,2008,32(3):313-314.

[4]刘晓敏.浅谈中医药在城市社区卫生服务中的发展[J].中医药导报,2006,12(8):122-123.

[5]黄晓晓,王彬婷.在社区建立治未病站点需求的调研[J].中国公共卫生管理,2009,25(4):343-345.