提高某自动机初速的技术途径探讨

2012-11-23张国平

戴 涌,张国平,杨 东,刘 彦

(1.国营第497厂,重庆 400071; 2.西北机电工程研究所,陕西 咸阳 712099)

考虑到零件加工的波动性,自动机的初速可能超出战术技术指标规定的初速要求。身管使用到寿命末期,其初速有可能超出射表允许的修正范围。这给该研制产品使用制式弹药及其射表、产品设计定型后的生产带来诸多困难。为此,通过内弹道分析,采用加长身管和减小身管与转膛体相关零件之间的气体泄漏等措施,使该自动机的初速尽可能提高到初速指标规定的中间值。为了保证该自动机在1 000发/分射速情况下具有良好的射击精度,通过有限元分析,将身管外形改为星形断面结构,使加长身管的刚度与原身管基本相当,保证了火炮的射击精度满足战术技术指标要求[1]。

1 火药气体泄漏机理分析

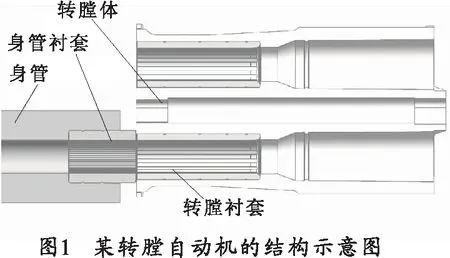

某转膛自动机的身管和转膛体结构如图1所示,自动机的工作过程如下[2]:

从膛内导出的火药气体驱动自动机基础构件(转膛滑板等)向后运动,在输弹簧的推力作用下,输弹滑筒带动转膛滑板向前运动。转膛滑板通过转膛滑板上的“人”字形曲线槽驱动转膛体转动,通过转膛轴和齿轮,带动拨弹轮同步转动,依次完成供弹、输弹、击发、抽抛壳等机构动作。转膛自动机的工作特点是转膛体和身管分离,供弹、输弹、闭锁击发、抽壳、抛壳等循环动作重叠进行,从而实现单管自动机高射速发射。

身管和转膛体装在炮箱上。转膛体为4膛结构,转膛滑板后坐和复进过程中,转膛体各转动45°。转膛滑板复进到距前端0~40 mm位置,转膛体中的1个弹膛与身管轴线对齐。每射击1发弹,转膛体都要转动90°,其中1个弹膛与身管中心对齐,经历一次身管与弹膛分离、结合的过程。这种弹膛和身管分离结构,使转膛和身管之间的高温高压气体密封成为关键技术之一。

转膛体每个弹膛内有1个活动的转膛衬套,身管尾部有1个身管衬套,衬套均采用超高强度钢材制造。每个衬套的外表面设计有气体动态密封槽。击发底火,发射药点燃,火药气体推弹弹丸向前的同时,推动转膛衬套向前,使其前端面抵在身管衬套的后端面上,防止火药气体从两衬套端面逸出。转膛体转动时,转膛衬套缩回。转膛体的衬套孔和转膛衬套在热处理之后,进行一道精加工,以保证转膛衬套的运动灵活性和闭气性。

但是,转膛衬套要在转膛体内灵活运动,转膛衬套与转膛衬套孔之间必须留有间隙,火药气体会从间隙中向外泄露;身管与炮箱采用断隔螺方式连接,身管衬套前端面与身管衬套孔前端面也存在间隙,同时身管衬套与身管衬套孔之间有一定间隙,火药气体也会从这些间隙中向外泄露。在身管长度和弹药状态同样情况下,身管寿命初期的初速降低约1.8%;在射弹1 000发时,发现转膛衬套后部外侧有多道深约0.5 mm的冲蚀沟槽;身管衬套前端的内径比后端大0.5 mm左右,呈一个倒喇叭形状(通常情况下,身管内膛烧蚀是后部大、前部小);射后身管衬套和转膛衬套外表面均有被火药气体熏黑现象。从能量角度分析,初速下降必然有能量损失,在身管内膛结构相同情况下,只可能是火药气体泄露引起能量损失。从射后零件的结构尺寸变化来看,也是由于火药气体冲蚀引起零件尺寸变化和反常规律变化。因此,转膛自动机采用身管与弹膛分离结构,从工作原理上讲,就存在漏气现象。尽管采取了多项密封措施,只能减小而不能杜绝漏气现象。

2 提高初速的技术途径

根据该转膛自动机的结构特点、指标要求和工程实现的可行性诸方面,在不改变自动机使用弹药参数前提下,从如下3个技术途径来提高该自动机的初速:

1)转膛衬套外表面的动态密封槽由3道增加到5道,采用后密前疏布置;将身管衬套前端与身管衬套孔端面的间隙控制到最小(身管能装入炮箱,静态情况下该间隙几乎为0),减小衬套配合间隙的漏气。

2)将转膛衬套内的阴线宽度设计成略大于身管阴线宽度,使弹带通过转膛衬套、身管线膛时形成更好的气体密封,减小火药气体从弹带处泄漏。

3)适当增加身管长度,增加火药气体对弹丸的作用时间,来提高初速。但身管口部装有约9 kg重的炮口装置,身管加长后会引起刚度降低,影响射击精度。因此,要通过内弹道计算和身管的有限元分析,一同考虑身管加长与不使刚度降低的技术途径。

2.1 考虑漏气情况的内弹道方程

考虑漏气情况下,弹丸开始运动到火药燃烧结束瞬间,内弹道计算方程为[3]:

几何燃速方程

ψ=χZ+χλZ2

(1)

燃烧速率方程

(2)

弹丸运动方程

(3)

(4)

内弹道基本方程

(5)

式中:τ=T1/T≈1;

lψ=l0[1-Δ/γ-(α-1/γ)Δψ+Δαη];

式中:η为相对气体流出量;T1为定容情况下火药燃烧温度;T为火药气体温度;μ为间隙气体流量系数;Se为间隙气体流过的横断面面积。

考虑漏气情况下,火药燃烧结束瞬间到弹丸出膛口之间,内弹道计算方程为:

几何燃速方程

ψ=1

弹丸运动方程

内弹道基本方程

(6)

式中:l1=l0[1-Δα(1-η)]

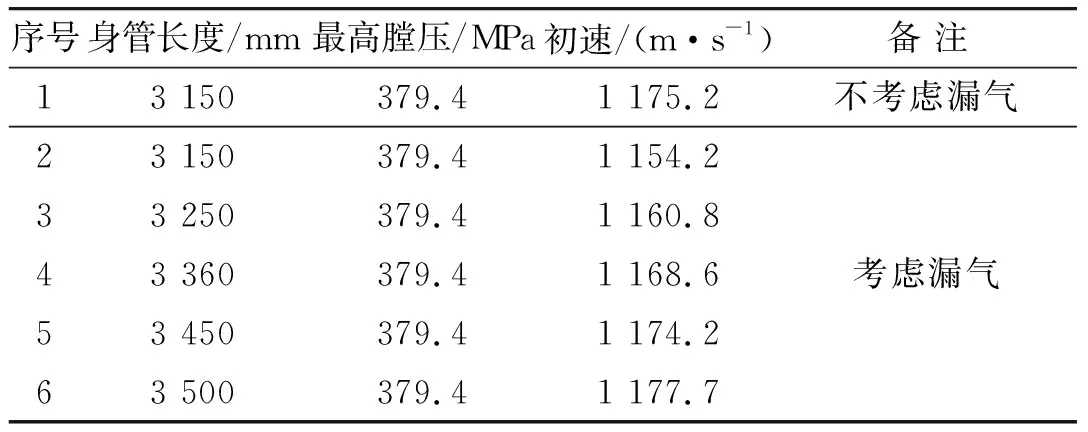

2.2 漏气时加长身管的内弹道计算结果

取炮膛断面面积S=1 004.5 mm2,弹丸质量m=0.55 kg, 绝热指数k=1.3,火药燃烧与压力的指数υ=1.02,次要功系数φ=1.24。先按原身管长度3 150 mm,全装药量ω=0.334 kg符合计算出规定初速v0=1 175 m/s。在其他参数不变、考虑漏气情况下,计算出原身管长度下的初速值,与试验测试值比较,确定间隙气体流量系数μ。已知转膛体衬套孔与衬套之间的间隙面积为0.785 mm2,求得μ=0.2[4]。在此基础上,在计算漏气情况下加长身管的初速值。

表1 不同身管长度情况下的初速计算结果

表1是不同身管长度情况下的初速计算结果。根据内弹道计算和身管的刚度分析结果,综合考虑取加长后身管的长度为3 360 mm,理论上可满足初速指标要求。

2.3 加长身管刚度的有限元分析

采用具有二次形函数的高阶SOLID92号单元,对星形断面结构形状的身管进行单元网格划分。计算的条件是:原身管长度为3 150 mm;加长身管的长度为3 360 mm(加长了210 mm);计算时炮口加有炮口制退器的质量9.4 kg。身管的实际工作状态可看作是一端固定的悬臂梁。身管材料为PCrNi3MoVA,其性能参数如下:

热处理 Q835

弹性模量E=2.06×105MPa

泊松比μ=0.3

密度ρ=7 800 kg/m3

根据上述已知参数,对原长身管和加长身管分别进行固有频率和炮口挠度分析计算。调整身管锥部底圆直径d1及星型截面槽深h1、h2,使加长身管与原长身管的固有频率和炮口挠度基本相同,身管质量尽量轻。炮口挠度的计算方法是在炮口垂直身管轴线方向加载2 000 N,分别计算炮口处、距炮口88.5 mm和170 mm处身管的变形量。身管的固有频率和炮口绕度计算结果见表2。

表2 加长身管的固有频率及炮口挠度

从上述计算结果可以看出:在原身管长度基础上增加210 mm,初速基本可满足(1 175±20) m/s规定指标的要求。与原长身管相比,加长身管的一阶固有频率高0.4 Hz,二阶固有频率低6.4 Hz,炮口挠度更小一些。身管质量增加20.3 kg,质心位置前移45.9 mm,身管质心前移可通过调整平衡机设计达到整体要求。根据上述分析和原长身管立靶密集度试验结果,加长身管的机构设计可满足武器系统射击精度要求。

3 试验验证结果

在身管射击100发弹后,加长身管的初速测试值为v0=1 165.8 m/s,比计算值小2.8 m/s,这主要是漏气的流量系数取值与实际状况有差异所致。加长身管的初速在战术技术指标允许偏差范围之内。

用锤激法和射击后身管的横向振动加速度信号求其身管的一阶固有频率,原长身管的一阶固有频率为fnq=9.9~10.3 Hz,加长身管的一阶固有频率为fnq=10.2~10.6 Hz,与计算结果基本一致。自动机在试验台架上的200 m立靶密集度为:原长身管,3组10连发的平均射速为924发/分,方位、高低的中间偏差为0.60×1.37密位;加长身管,3组10连发的平均射速为991发/分,方位、高低的中间偏差为0.64×1.39密位,二者立靶密集度基本一致。

4 结 论

转膛自动机采用身管与弹膛分离结构,从工作原理上讲,就存在漏气现象。在保持同类弹药通用、不改变弹药参数的前提下,通过适当加长身管长度和增加转膛衬套外表面的动态密封槽、改变转膛衬套引线宽度等减小火药气体泄漏措施,提高了初速,满足了战术技术指标要求。与此同时,改进了身管外形设计,采用星形断面身管结构,尽量减少身管质量的增加,使加长身管与原长身管的固有频率和炮口挠度基本相当,满足了自动机的射击精度要求。射击试验结果表明,加长身管使初速提高的措施有效。

[1] 王茂林,黄 强,张国平,等. 衬套径向间隙部位火药气体压力计算[J]. 火炮发射与控制学报,2009(3):49-52.

WANG Mao-lin,HUANG Qiang,ZHANG Guo-ping,et al. Calculation of gas pressure in gap between bush and revolver[J].Journal of Gun Launch & Control, 2009(3):49-52.(in Chinese)

[2] 尤国钊.自动武器设计[M].北京:国防工业出版社,1992.

YOU Guo-zhao.Automatic weapon design[M].Beijing:National Defense Industry Press,1992.(in Chinese)

[3] 何志强,黄守仁,李载弘.航空自动武器设计手册[M].北京:国防工业出版社,1990.

HE ZHi-qiang,HUANG Shou-ren,LI Zai-hong.Handbook of aircraft automatic weapon design[M].Beijing:National Defense Industry Press,1990.(in Chinese)

[4] 陆家鹏.自动武器学:气体动力学分册[M].北京:国防工业出版社,1988.

LU Jia-peng.Automatic weapon:Section of aerodynamics[M].Beijing:National Defense Industry Press,1988.(in Chinese)