舌下含服粉尘螨滴剂治疗变应性鼻炎临床疗效观察

2012-11-21刘扬詹水涌张映国陈胜津

刘扬 詹水涌 张映国 陈胜津

变应性鼻炎(AR)发病率高且呈上升趋势,已成全球性健康问题。调查表明,我国中心城市人群平均自报患病率约为8%~21.4%[1]。尘螨是引起变应性鼻炎最重要的变应原,变应性鼻炎患者中尘螨变应原皮肤点刺试验(SPT)阳性率可达70%[2]。2006年全球哮喘防治创议(GINA)指南建议发展中国家把特异性免疫治疗(SIT)作为变应性鼻炎(AR)主要的防治手段之一。舌下免疫治疗(SLIT)是近年兴起的特异性免疫治疗(SIT)方法,我科于2010年3月至2012年2月对粉尘螨过敏的变应性鼻炎患者72例采用舌下免疫治疗(SLIT),经一年的临床治疗观察,取得很好的疗效,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 72例变应性鼻炎患者均来自2010年3月至2011年2月陆丰市人民医院五官科门诊。其中男40例,女32例;年龄5~56岁,平均17.7岁;5~13岁39例,14~56岁33例。病程1~42年,平均5.1年;变应原皮肤点刺试验(SPT)尘螨变应原阳性(++)/(+++)/(++++):9/25/38。

纳入标准:①符合AR诊断及疗效评定标准[3]。②入选者粉尘螨SPT结果(++)以上。

排除标准:①合并哮喘。②长期使用鼻减充血剂。③合并鼻息肉。④除尘螨外,其他变应原SPT结果出现(++)以上,且患者无法确保不再接触者。

1.2 治疗方案 使用标准化粉尘螨变应原滴剂(浙江我武生物科技有限公司)舌下含服治疗,分剂量递增期和维持期两个治疗阶段,并按14岁分两个年龄段治疗。14岁以下者,第1、2、3周分别使用1、2、3号作为递增期治疗,每周7 d的剂量依次为1、2、3、4、6、8、10 滴,4 号作为维持期治疗,3 滴/次,直至疗程结束;14岁(含14岁)以上者,第1、2、3、4周分别使用1、2、3、4号作为递增期治疗,剂量与14岁以下者相同,5号作为维持期治疗,2滴/次,直至疗程结束。用药时间均定于每晚睡前,将药滴于舌下含2 min后吞服。在治疗过程中若出现局部或全身不良反应,按说明书对剂量进行适当调整。根据患者症状的严重程度,脱敏治疗2周内部分患者口服抗组胺药,12周内部分患者使用鼻用糖皮质激素进行辅助治疗。

1.3 观察指标 分别于治疗前、治疗后1年对临床体征、临床症状和生活质量进行评估,观察治疗过程中出现的不良反应并及时处理。

1.3.1 临床体征评分 临床体征计分采用中华医学会耳鼻咽喉头颈外科学分会(2004年,兰州)制定的标准[4]:下鼻甲与鼻底、鼻中隔紧靠,见不到中鼻甲,或中鼻甲黏膜息肉样变、息肉形成,记录为:3分;下鼻甲与鼻中隔(或鼻底)紧靠,下鼻甲与鼻底(或鼻中隔)之间尚有小缝隙,记录为2分;鼻甲轻度肿胀,鼻中隔、中鼻甲尚可见,记录为1分。

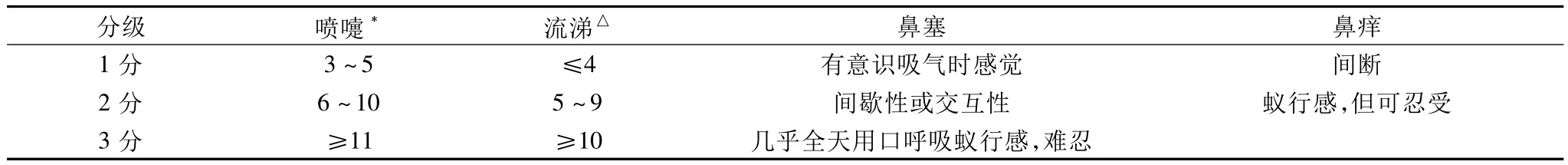

1.3.2 临床症状评分 临床症状计分亦采用中华医学会耳鼻咽喉头颈外科学分会(2004年,兰州)制定的标准[4]:鼻部症状总分为4项症状得分的总和。

1.3.3 生活质量评分 采用鼻结膜炎相关生活质量问卷(RQLQ)[5]对日常活动、睡眠、非鼻结膜炎症状、相关行为、鼻部症状、眼部症状以及情感等7个方面28项进行评估。

1.3.4 不良反应评估 观察治疗过程中出现的不良反应并及时处理。全身不良反应的分级采用中华医学会耳鼻咽喉头颈外科学分会鼻科组在变应性鼻炎诊断和治疗指南(2009年,武夷山)中制定的评估标准。0级:无症状或症状与免疫治疗无关;1级:轻度全身反应,局部荨麻疹、鼻炎或轻度哮喘(最大呼气流速较基线下降﹤20%);2级:中度全身反应,发生缓慢(﹥15 min),出现全身荨麻疹和(或)中度哮喘(最大呼气流速较基线下降﹤40%);3级:严重(非致命)全身反应,发生迅速(﹤15 min),出现全身荨麻疹、血管性水肿或严重哮喘(最大呼气流速较基线下降﹥40%);4级:过敏性休克,迅速出现瘙痒、潮红、红斑、全身性荨麻疹、喘鸣(血管性水肿)、哮喘发作、低血压等。

1.3.5 疗效评估方法 根据临床症状进行评估,疗效=(治疗前总分-治疗后总分)/治疗前总分×100%,≥66%为显效,65%~26%为有效,≤25%为无效[4]。

1.4 统计学方法 采用SPSS 17.0统计软件对数据进行统计学处理,评分比较采用Wilcoxon进行统计检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 临床体征评分 治疗前临床体征得分为3分/2分/1分:21例/41例/10例。治疗1年后33例(45.8%)出现不同程度得分下降,3分/2分/1分 :9例/24例/38例,临床体征总得分由治疗前155分降至113分,总分下降为27.1%,差异具有显著性(P<0.05),表明对临床体征改善有效。

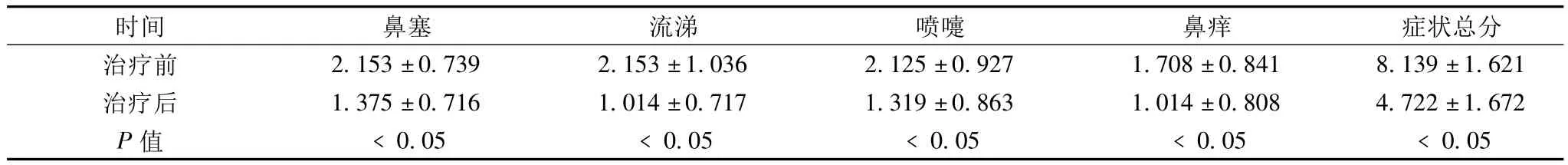

2.2 临床症状评分 舌下脱敏治疗1年后,评分下降,症状总分由治疗前8.139±1.621降至4.722±1.672,具有显著性差异(P<0.05,表1)。60例患者出现不同程度的症状缓解,评分下降26%以上者55例,有效率76.4%。

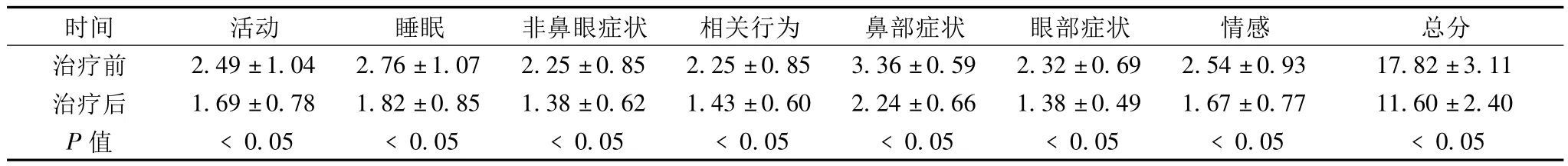

2.3 生活质量评分 舌下脱敏治疗1年后,鼻炎相关生活质量包括日常活动、睡眠、非鼻结膜炎症状、相关行为、鼻部症状、眼部症状以及情感等7个方面评分和总得分均有显著下降(P <0.05,表2)。

2.4 不良反应评估 本组72例患者中,5例(6.9%)出现局部不适,表现为舌下肿胀,口腔发麻、瘙痒、干燥感和味觉异常,均出现于治疗递增期,未做特殊处理,症状均自行消失,不影响治疗进程;4例(5.6%)出现全身不良反应,其中2例出现腹痛不适,2例出现全身荨麻疹,属1~2级不良反应,经调整变应原滴剂剂量及其他药物治疗后,症状缓解,恢复正常治疗程序。

表1 症状记分标准

表2 脱敏治疗前、后症状评分表()

表2 脱敏治疗前、后症状评分表()

时间 鼻塞 流涕 喷嚏 鼻痒 症状总分治疗前 2.153±0.739 2.153±1.036 2.125±0.927 1.708±0.841 8.139±1.621治疗后 1.375±0.716 1.014±0.717 1.319±0.863 1.014±0.808 4.722±1.672 P值 ﹤0.05 ﹤0.05 ﹤0.05 ﹤0.05 ﹤0.05

表3 脱敏治疗前、后生活质量评分表()

表3 脱敏治疗前、后生活质量评分表()

时间 活动 睡眠 非鼻眼症状 相关行为 鼻部症状 眼部症状 情感 总分治疗前 2.49±1.04 2.76±1.07 2.25±0.85 2.25±0.85 3.36±0.59 2.32±0.69 2.54±0.93 17.82±3.11治疗后 1.69±0.78 1.82±0.85 1.38±0.62 1.43±0.60 2.24±0.66 1.38±0.49 1.67±0.77 11.60±2.40 P值 ﹤0.05 ﹤0.05 ﹤0.05 ﹤0.05 ﹤0.05 ﹤0.05 ﹤0.05 ﹤0.05

3 讨论

变应性鼻炎(AR)是特异性个体接触致敏原后由IgE介导的介质(主要是组胺)释放,并有多种免疫活性细胞和细胞因子等参与的鼻黏膜慢性炎症反应性疾病。其治疗包括避免接触变应原、药物控制炎症反应和缓解症状、特异性免疫治疗(SIT)以及宣教。其中SIT被认为是一种有可能从根本上调节变态反应发病机制的“对因疗法”,是目前治疗变应性鼻炎的重要手段之一[5,6]。既往传统的 SIT为皮下免疫治疗(SCIT),但此种方法操作不便,且有发生严重不良反应的危险性,较难为患者接受,使此项治疗难以得到普及。多年来国内外学者一直都在研究寻求简便有效的特异性免疫治疗(SIT)方法,舌下免疫治疗(SLIT)正是在这样的背景下发展起来的。1986年ScaddingGK,Brostoff J最先报道舌下含服脱敏成功用于过敏性鼻炎治疗的双盲随机试验[7]。2001年,由世界卫生组织(WHO)参与制定的诊疗指南“变应性鼻炎及其对哮喘的影响”(ARIA)正式将SLIT推荐作为成人和儿童变应性鼻炎免疫治疗的一种替代性途径。2009年底由世界变态反应组织(WAO)编写发表的“WAO舌下免疫治疗意见书(2009)”[8]全面、系统地介绍了SLIT的基础和临床研究进展,这些都充分肯定了SLIT的作用和地位,可以说代表了变应性疾病治疗的重要发展方向。与SCIT相比,SLIT具有安全性高、操作简便和无创等特点,已受到越来越多的关注,临床应用前景广阔[9]。SLIT是将特异性的变应原置于舌下口腔黏膜,停留2 min后吞服。其免疫学机制可能是变应原在口腔黏膜内通过朗格罕样树突细胞被捕获,这些细胞表达高亲和力的IgE受体,可产生IL-10和TGF,提示具有诱导免疫耐受的倾向[10]。此外,口腔黏膜中肥大细胞、嗜酸粒细胞及嗜碱粒细胞的数量极为有限甚至缺如,而且完整的基底膜可阻止变应原与黏膜下组织或血液中的炎症细胞进行接触,从而使SLIT具有极好的安全性。

本组72例患者经1年舌下脱敏治疗后,临床体征及临床症状评分均显著下降,有效率为76.4%,与李祖望等报道的有效率相似[11]。表明舌下含服粉尘螨滴剂治疗变应性鼻炎,能全面而有效地改善患者的体征和症状,减少鼻炎的发作次数并减轻其严重程度。但远期疗效需2年后评定,故本组病例仍需做进一步的疗效观察,对于部分疗效较差的患者,可考虑做到维持剂量的个体化。

变应性鼻炎患者生活质量会受到不同程度的影响,这也是促使患者到医院寻求治疗的重要因素,改善患者的生活质量是治疗变应性鼻炎的重要目的之一。RQLQ量表是目前应用最为广泛的专科生活质量评估表。本组资料显示,经1年的舌下含服粉尘螨滴剂治疗后,变应性鼻炎患者RQLQ评分显著下降,较好地改善了患者的生活质量,表明了此项治疗方法具有较佳的疗效。

SLIT较之SCIT的优势之一就是具有更高的安全性,目前尚无SLIT导致过敏性休克或死亡事件的报道[12]。本组72例中,5例(6.9%)出现局部不良反应,4例(5.6%)出现全身轻微不良反应(1级和2级),未出现全身严重不良反应,表明SLIT具有较高的安全性。值得注意的问题是,所有发生不良反应的时间均在治疗的递增期,而且患者的治疗是在家中进行的,因此,开始舌下免疫治疗时,医务人员必须向患者及家属充分讲明用药的方法、注意事项、不良反应发生时的一些表现以及初步的处置措施,同时必须加强随访工作。我们的做法是,对于开始进行舌下免疫治疗的患者,首次开粉尘螨变应原滴剂时最多只给递增期,进入维持期之前,患者一定要亲自到医院就诊,对其进行一次详细的询问和体格检查并做好记录,以便能及时处理已发生的不良反应并决定下一步的治疗措施,避免产生严重的后果。

舌下免疫治疗(SLIT)的历史不长,如何做到疗程、用药剂量、用药方法的个体化,以及远期疗效的评定等许多方面都是亟待进一步研究的问题。本组72例粉尘螨变应性鼻炎患者在接受1年舌下含服粉尘螨滴剂治疗1年后的观察资料显示,此项治疗效果良好,安全性较高,操作简便,患者易于接受,是治疗常年性变应性鼻炎的一种安全、有效的治疗方式,值得临床进一步研究及推广应用。

[1]韩德民,张罗,黄丹.我国11个城市变应性鼻炎自报患病率调查.中华耳鼻咽喉头颈外科杂志,2007,42(5):378-384.

[2]王成硕,张罗,韩德民,等.北京地区变应性鼻炎患者吸入变应原谱分析.临床耳鼻咽喉科杂志,2006,20(5):204-206.

[3]中华耳鼻咽喉头颈外科杂志编委会鼻科组,中华医学会耳鼻咽喉头颈外科学分会鼻科组,变应性鼻炎诊断和治疗指南(2009年,武夷山).

[4]中华耳鼻咽喉头颈外科杂志编委会,中华医学会耳鼻咽喉头颈外科学分会,变应性鼻炎的诊治原则和推荐方案(2004年,兰州).

[5]Juniper EF,Thompson AK,Ferrie PJ,et al.Development and Validation of the Mini Rhinoconjunctivitis quality of Life Questionnaive.Chin Exp Allerg,2000,30(2):132-140.

[6]程雷,李华斌.变应性鼻炎的特异性免疫治疗.中华耳鼻咽喉头颈外科杂志,2008,43(5):73-76.

[7]Scadding GK,Brostoff J.Sublingual immunotherapy for allergic rhinitis:systematic review andmeta-analysis.Allergy,1986,60(1):1-3.

[8]Canonica GW,Bousquet J,Casale T,et al.Sub-Lingual immunotherapy:World Allergy Organization Position Paper 2009.Allergy,2009,64(Suppl 91):1-59.

[9]顾之燕.呼吸道变应性炎症性疾病特异性舌下免疫治疗.中华耳鼻咽喉头颈外科杂志,2006,41(7):553-556.

[10]Moingeon P,Batard T,Fadel R,et al.Immunological mechanisms of sublingual immunotherapy.Allergy,2006,61:151-165.

[11]李祖望,许昱,陶泽章,等.标准化尘螨变应原疫苗舌下免疫治疗变应性鼻炎的临床研究.中国耳鼻咽喉头颈外科,2010,17(1):3-6.

[12]程雷,李华斌.世界变态反应组织舌下免疫治疗意见书(2009)解读.中华耳鼻咽喉头颈外科杂志,2011,46(1):80-83.