河南农村留守儿童体育状况调查

2012-11-13吴晓强武笑玲

吴晓强,武笑玲

(河南科技大学体育学院,河南洛阳471023)

一、研究目的和方法

本文所指农村留守儿童,即一般所谓“父母双方或一方离开家乡外出工作,而留在户籍所在地,无法与父母(或父、母其中一方)生活在一起的儿童”。[1]所谓农村初中小学,则是指乡镇行政管理的自然行政村范围内的初中和小学。据全国妇联调查显示,河南省14岁以下留守儿童数量近300万人,是全国农村留守流动儿童最多的省份。因此,农村留守儿童能否健康成长,已成为河南省一个不容忽视的社会问题,它关系着农村家庭生活的稳定以及社会主义新农村建设的长远发展。

儿童心理健康是其身心健康的重要方面,并且与适当的体育教育密切相连。本研究的目的就在于对留守儿童的心理和体育教育现状分别予以测试和调查,找出存在的问题,并提出应对的策略。为此,研究小组随机抽取洛阳、新乡、焦作、商丘、信阳地区乡镇的114所初中和小学作为研究对象,分别于2010年3-9月进行了实地问卷调查。问卷内容包括《中学生心理健康量表》、《体育活动等级量表》和《体育教育现状调查表》。发放问卷4 002份,回收3 801份,回收率94.98%,有效问卷3 520份,问卷有效率92.61%。对问卷调查分类后,运用SPSSV14.0统计软件进行了处理。[2]此外,又随机选取16名留守儿童、18名体育教师和17名监护人进行了访谈。

二、体育教育现状分析

体育活动的产生和发展,既受个体内在生理和心理条件的制约,同时又受外界环境因素包括自然环境因素、社会文化环境因素的影响。体育运动能增强人的生理活动机能和基本活动能力。[3]有关研究表明,体育活动是改善心理健康的重要手段,具有短期和长期心理效益,可以改善心境、缓解焦虑和紧张情绪,提高自信和自我概念等。[4]因此,对“留守儿童”这一特殊群体的心理健康状况与体育活动影响进行研究具有十分重要的意义和价值。

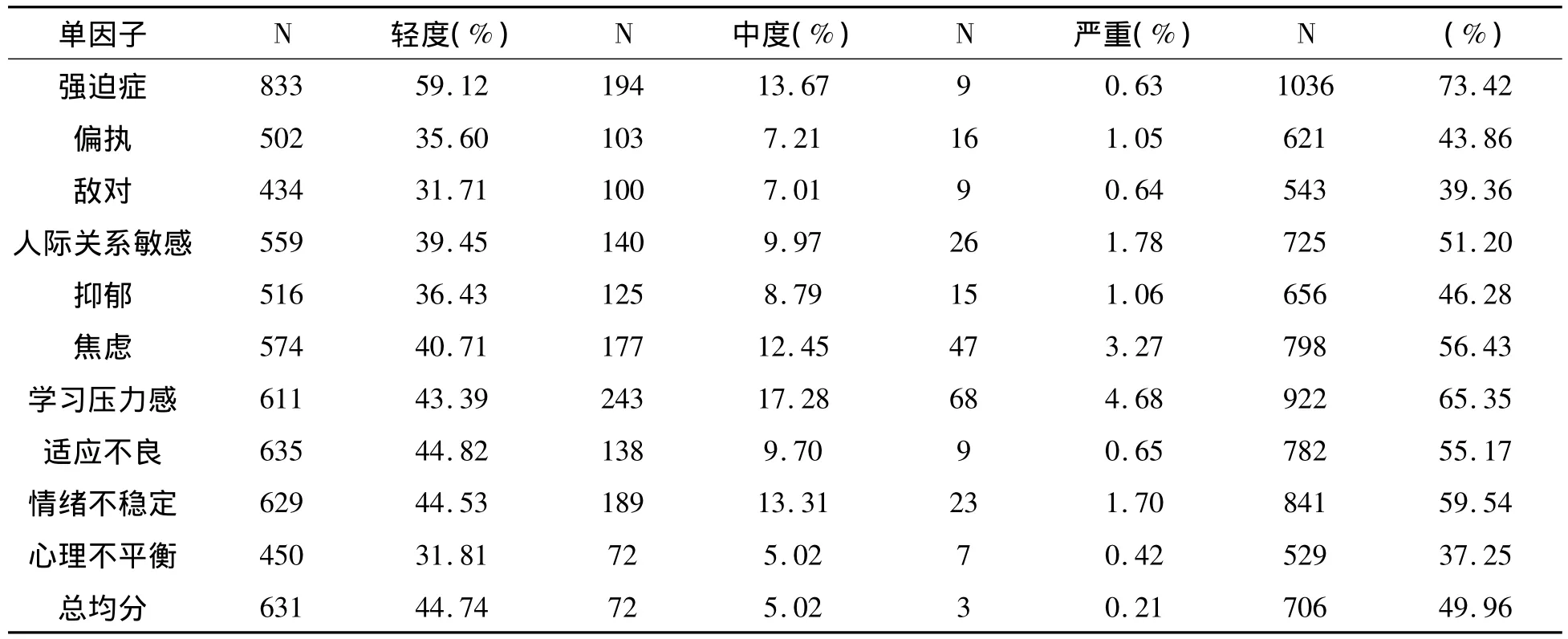

我们采用中科院心理研究所王极盛编制的《中学生心理健康量表》(MSSMHS)对调查对象进行分析。该量表共有60个项目,包括10个因子分量表,分别为强迫症状、偏执、敌对、人际关系敏感、抑郁、焦虑、学习压力感、适应不良、情绪不稳定、心理不平衡。[5]测试结果如表1、表2所示。从表1可以看出,留守儿童整体心理健康状况较好,但在某些方面明显存在问题。其中,强迫症状、学习压力感、情绪不稳定等方面比例最高。单个因子心理健康不良检出的比率为44.74%,说明河南省农村中小学生轻度以上心理健康问题比例较高,高于国内外有关资料13% -20%的报道,但与黄永飞、刘敏岚等报道的农村中学留守生心理健康有问题的检出率接近。[6-7]究其原因,一是检测量不同而导致,二是相关文献报道的是城市、乡镇或城市和乡镇学生的心理健康检出率,与本研究农村乡镇中小学留守儿童这一特殊群体的教育环境、年龄段对心理健康水平影响有一定差异。在体育学习方面,留守儿童常常有厌学、叛逆和自卑等表现,如不愿参加一些集体性竞争体育活动项目,光看不练或少练;对游戏性活动项目缺乏兴趣、反应迟钝;对单项活动练习不积极参加等,从而形成体质下降、上体育课不积极、课外活动参加次数少的恶性循环。在适应力方面,留守儿童表现为任性冷漠,内心孤独,体育道德品行方面的表现也较差。在人际关系方面,常常表现为内心自我封闭,人际交往敏感,内心自卑且极不平衡,轻则对外界事物置若罔闻,重则做出报复、破坏等举动,人际交往较差。体育心境以忧郁、苦闷的情感为代表性症状的,“常表现出对体育兴趣减退、动力缺乏、活力丧失等特征”。[8]这是出现心理问题的主要原因。

表1 留守儿童单个因子心理健康问题(n=1413人)

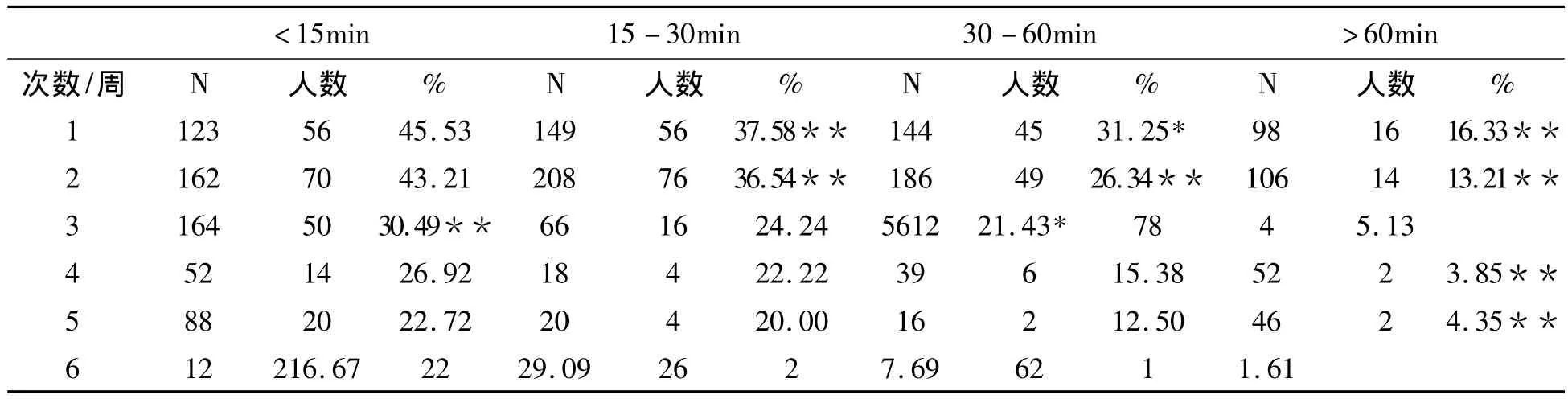

表2 不同频度体育活动与有心理健康问题(n=1993人)

从表2可以看出:不同频度体育活动使有心理问题的人数比率逐渐降低,随着每周体育活动次数的增加,心理健康状况逐步得到改善,总体P<0.01。30-60min时间段呈显著性差异,课外体育活动时间增加到60min以上,运动次数每周3次以上,有心理问题的人数就降到了5.13%,差异非常显著。统计结果表明,河南省留守儿童参加体育活动状况与心理健康存在着高度相关性,体育活动频数、持续时间、量与强度对留守儿童的心理健康存在着显著影响,而且呈现出一定的变化规律。梁德清等人修订的《体育活动等级量表》测量的是一定时间内锻炼强度、每次锻炼的时间、锻炼频率的数据,为获得较大心理效应的身体锻炼要素的综合作用提供了有效的测试工具。据研究,中等程度的锻炼是改善和提高留守儿童的心理健康行之有效的方法。这与Simons、骆积强等人的观点是一致的。[9-11]

既然体育活动对改善儿童心理健康状况作用显著,那么作为学生学习体育知识、提高体育技能的重要舞台,河南省农村中小学体育课的开设情况怎样呢?据调查,河南省农村中小学体育课开课率为94.12%,随着年级增长体育课的开课率有逐渐下降趋势,初中情况更为:初一体育课开课率为 86.73%,初二降至 83.67%,初三则仅为32.65%。究其原因,学校主管领导对学校体育认识不足,重智育、轻体育,忽视学生德智体全面发展为表层原因,其背后原因则是长期以来片面追求升学率的痼疾。因追求升学率而削减体育课的做法不符合我国素质教育的宗旨和要求,不利于《国家学生体质健康标准》的实施,更与农村留守儿童所亟需的体育教育背道而驰,因此应尽快加以改进。据调查,当前农村初中小学中,执行体育教学大纲50%以下的学校占22.81%,51% -60%的占 13.16%,61% -79% 的 占 27.20%,80% -89%的占25.44%,执行90%以上的学校仅占19.30%,完全依照国家或省统编教材进行体育教学的学校占41.22%,完全依照自编教材进行体育教学的学校占9.65%,把国家或省统编教材与自编教材相结合进行体育教学的学校占48.24%。

据调查,以实施国家教育部颁发的体育教学大纲或河南省教育厅体卫处组织编写的体育教学大纲为依据进行规范教学的,合格率为16.7%,教案教学率仅20%,反映了现行《体育与健康课程标准》与农村中小学体育教育实际情况不符,这些都成为制约留守儿童接受体育教育的客观因素。

另外,体育师资力量的薄弱也不容忽视。体育教师职称结构不合理,高级职称仅占2.63%,中级职称占35.56%,中年教师和具有高级职称的体育教师人数偏少。尽管河南省农村中小学体育教师以中师为主的学历基本符合国家要求,但与中共中央国务院要求的到“2010年前后,具备条件的地区力争使小学及初中阶段教育专任教师学历分别提升到专科和本科层次”还有一定差距。体育教师队伍建设的滞后已成为制约留守儿童体育教育的瓶颈问题。农村学校中有30%的体育教师近3年来曾在市级以上正式刊物发表过1-3篇科研论文,其中又有21.93%的教师获得过县级以上体育教学科研奖,说明农村体育教师还是具备一定的科研能力的。但由于体育科研条件相对较差,信息获取和知识更新不及时,科研资源有限等状况限制了他们科研能力的发展。

再看经费投入。近几年农村学校平均每年投入体育经费1 000元以下占39.47%,1 001-2 000元的占49.12%,2 001-3 000元的占10.52%,3 001元以上的占2.63%。体育经费投入不足,严重影响了农村学校的体育教学。

体育场地设施的现状也不容乐观。在被调查的114所农村中小学中,有400m跑道的田径场的学校仅占15.79%,有篮、排球场的占 87%,有1-2个排球场的学校占28.95%,有1-2套单双杆的学校占78.07%,配置跳箱和跳马的学校只有5.26%。也应看到,虽有这些体育设施,但其规格、质量距国家标准相差还较大。按照国家教育部的有关规定,中小学学生人均场地面积不得少于小学生人均5m2。[12]但据调查我国中部农村小学学生人均场地面积为3.5m2,其中37%的小学无标准化的运动场地。依据小学体育器材国家最低目录标准予以评价,有47.34%的小学才达到国家最低目录标准的30%,且均低于国家最低目录标准的50%。[13]体育场地设施的匮乏是农村中小学所具有的共同特点。每年举办1次运动会的学校占调查学校的50.88%,举行2次运动会的学校占19.30%,2-3年不举行一次运动会的学校占40.35%;28.07%的小学有课余体育训练队,44.74%小学赛前有应付性训练,有赛前临赛组队参加比赛的学校占44.74%,无体育代表队的学校占76.32%。因此,河南省各级教育部门,应采取有效措施,督促其学校领导执行《学校工作条例》。

三、应对策略

研究表明,留守儿童心理健康不良检出率的人数在单个因子总均分轻度以上检出率为44.74%,心理问题主要表现在强迫症状、学习压力感、情绪不稳定等方面。留守儿童参加体育活动与学生的心理健康存在高度相关性,体育活动频数、持续时间、量与强度对留守儿童心理健康存在着显著影响,而且呈现出一定的变化规律,体育活动时间增加到60min以上,运动次数每周3次以上,有不良心理倾向的人数降到5.13%。每周锻炼3次以上,每次锻炼1小时以上,对改善留守儿童心理健康的效果最佳。

河南省农村学校体育课开课率随年级增长体育课的开课率有逐渐下降趋势,初中开课率比全国城乡学校平均开课率的87.20%低19.62%。按照体育教学大纲进行教学无论从数量、质量还是规范化方面,均处于明显落后的状态。另外,体育师资队伍的年龄结构、职称结构不够合理,投入体育经费不足,都成为制约留守儿童接受体育教育的因素。建议新一轮体育课程改革要重视农村学校的现状和特点,创编适合于农村学校体育教育实际的新教材,加大资金投入力度,为各级学校配齐体育器械,创建适合农村中小学的体育教学模式,为留守儿童构建良好的体育教育环境。

[1]周林,青永红,等.农村留守儿童教育问题研究[M].成都:四川教育出版社,2007.

[2]王晓芬.体育统计与 SPSS[M].北京:人民体育出版社,2002:57-60.

[3]王广虎,冉学东.体育运动的生物学基础[J].成都体育学院学报,1995,(1):13 -17.

[4]姒刚彦.当代锻炼心理学研究[J].体育科学,2000,(1):62-64.

[5]王极盛.心灵时代—心理主宰健康[M].北京:中国城市出版社,1998.

[6]黄永飞,康辉斌.留守与非留守初中生课外体育活动与心理健康关系的对比分析[J].体育学刊,2009,16(10):70-73.

[7]刘敏岚,李东斌.山区中学生心理健康状况的调查[J].中国健康教育,2005,21(1):11 -14.

[8]宋子良.不同频度的体育活动与大学生心理健康状况关系的研究[J].北京体育大学学报,2008,31(7):948-950.

[9]SIMONS A D,EPSTEIN L H,MCGOWAN C R,et al.Exercise as a treatment for depression:Anupdate[J].Clinical Psychology Review,1985,(5):553 -568.

[10]梁德清.高校学生应激水平及其与体育锻炼的关系[J].中国心理卫生杂志,1994,8(1):5 -6.

[11]骆积强.身体锻炼与 高中生应付方式的关系研究[J]. 北京体育大学学报, 2005, 28(3):398 -399,400.

[12]项乔荣.培养自锻习惯:体育教学与健康教育相结合[M].上海:上海教育出版社,2003:121-125.

[13]唐红明.农村留守儿童体育教育边缘化现象研究[J].北京体育大学学报,2008,(31)5:660-662.