《寻隐者不遇》的叙事翻译补偿

2012-11-13岳中生

岳中生

(河南科技大学外国语学院,河南洛阳471023)

中国文学存在抒情和叙事两大传统,学界对前者研究得较多较细,而对后者重视不够,尤其是古典诗词研究中未能将两大传统充分贯通融合,往往强调了抒情面而忽略了叙事面。[1]中国文学史上存在大量的叙事诗,对这些叙事诗歌进行专门性研究,尤其是翻译学研究显得非常必要。以前的诗歌翻译研究多基于文学、语言学、翻译学、美学、哲学等视阈,较为注重诗歌语义、语篇形式、风格、文化或审美等方面,叙事学的诞生和发展为诗歌翻译研究提供了全新的研究视阈,但由于翻译是原语和目的语之间的语言文化信息转换,因语言文化差异等因素发生的翻译损失从翻译活动存在时起就一直与翻译相伴,具有不可避免性。故此,翻译补偿就成为减少翻译损失、尽可能完整再现原文的必要手段。夏廷德将翻译补偿定义为“以目的语为主,辅之以符合目的语规约或规范的其他语言手段,根据文本类型和翻译目的,对翻译过程中潜在的或发生的损失进行的修复或弥补”。[2]翻译补偿可以消除常规的表层符号转换无法克服的语言、文化、语用等障碍,最大限度地恢复因语言、社会文化差异等因素而损失的各种意义和审美价值。从方法论角度看,翻译的过程可以叫做“解构—重组”:解构是对原文而言的,意味着对原文的分析;重组是对原文而言的,译者在译入语中对原文的内容、形式、风格等进行再现。[3]基于以上考虑,笔者选取唐代诗人贾岛的诗作《寻隐者不遇》为研究对象,从叙事视角、叙事方式、叙事结构、叙事策略等方面来考查该诗叙事要素和叙事特征,并据此比对七个英译文本,①《寻隐者不遇》一诗七个译文选自黄国文《翻译研究的语言学探索——古诗词英译本的语言学分析》一书第195-196页(上海外语教育出版社2006年版)。再现原诗叙事要素和特征方面的优劣得失,以求从叙事学角度考量译文质量并进行叙事翻译补偿。

一、《寻隐者不遇》叙事分析

《寻隐者不遇》为五绝诗体,仅20个汉字,构建了一个较为完整的叙事文本:“松下问童子,言师采药去。只在此山中,云深不知处。”文本虽短,但包涵了诸多的叙事要素和叙事特征。

(一)叙事视角

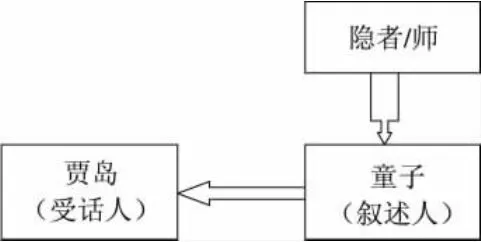

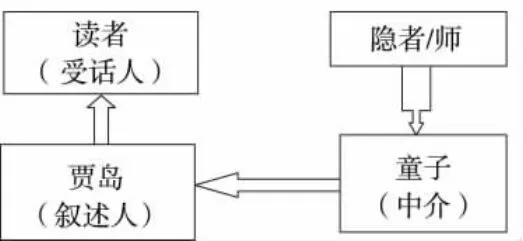

叙事视角也称叙事视点、叙事角度、叙事观点,指叙述者在叙述事件时所采取的视角、立场或以什么口吻、从什么立足点叙述事件。[4]同一件事从不同角度去叙述会产生截然不同的效果,不同叙事视角体现的人物关系不同。[5]原诗存在两个不同层面的叙事视角:一是故事(轶事)层面,叙述人是童子,受话人为诗人兼寻访者贾岛,因为寻访者是通过童子这一中介来了解隐者信息的(图1);二是文本(语篇)层面:叙述人变成了诗人兼寻访者贾岛,童子仅为故事中的中介,推动了故事的发展,关键是此时的受话人为读者,因为第一诗句“问”的主位是“我”,不过是诗中隐含了,诗人是通过诗作向读者讲述了他寻访隐者的事情。故事层面的人物关系(图1)显然与文本层面的人物关系(图2)不同。从叙事视角考察,原诗有两个叙事要素:叙述人(诗人贾岛)和受话人(读者,而不是隐者)。

图1 故事层面的人物关系

图2 文本层面的人物关系

(二)叙事方式

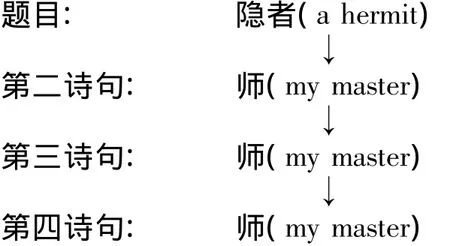

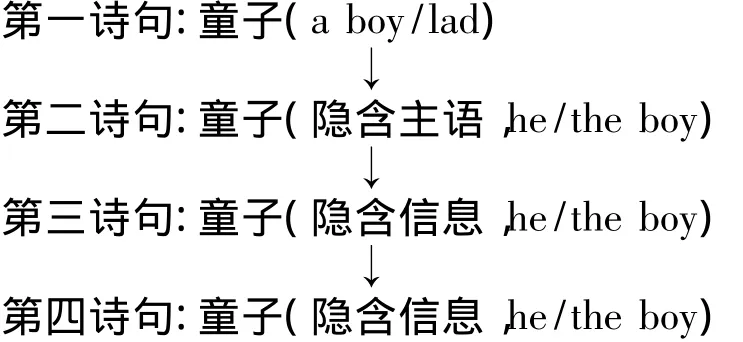

叙事方式即叙事的表述方法,包括顺叙、倒叙、插叙、补叙、平叙、直接叙事、间接叙事等。《寻隐者不遇》采用了顺叙和间接叙事方式,诗人将自己从童子那里获得的信息依顺序转述给读者。转述具体可分为原话引述和间接引述。第一句中的“问”和第二句中的“言”标记了言语过程,整个文本为典型的问答体。“言”字统领了二、三和四句的全部信息,即“师采药去”、“只在此山中”和“云深不知处”,只是以隐含问句的寓问于答形式来表现。这证明了诗人是以直接引述童子的原话来进行叙事的,原话引述的叙事方式决定了文本中的人称词汇链,尤其是关于“隐者”的人称词汇链,如图3所示:

图3 文本中“隐者”人称词汇链

图4 文本中“童子”人称词汇链

文本语篇人称词汇链表明了隐者或指称隐者的“师”是“采药去”、“只在此山中”和“云深不知处”的主语,表明隐者是语篇中的主要人物,即叙事分析中的被聚焦者,同时也显示了原诗中的人称隐含。加之图4的“童子”人称词汇链,为译文中人称的使用提供了依据。

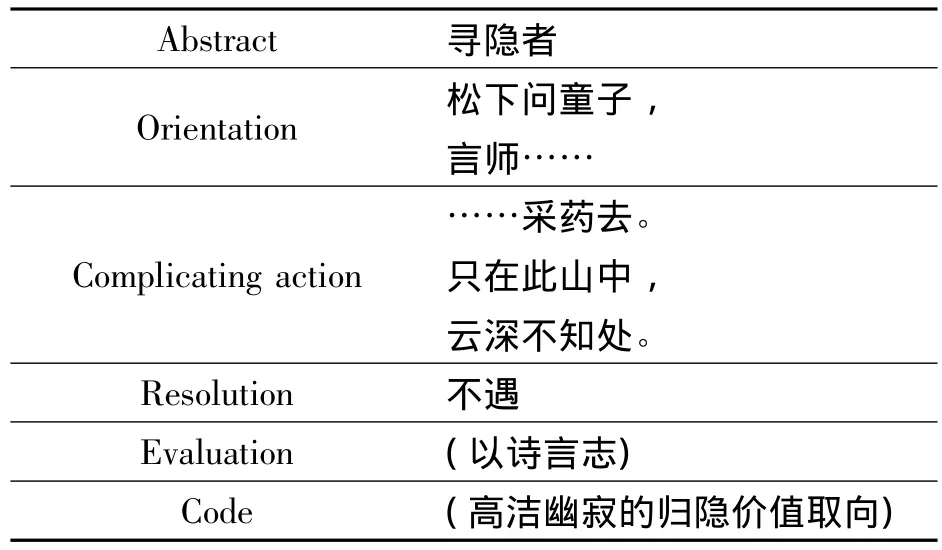

表1 《寻隐者不遇》的叙事结构

(三)叙事结构

叙事语篇分析一贯是叙事研究的主要命题。W.Labov认为,完整的叙事语篇包括六个要素:点题(Abstract)、指向(Orientation)、进展(Complicating action)、评议 (Evaluation)、结果或结局(Resolution),和回应(Code)。[6]该模式可以从宏观上对叙事结构进行分析,但由于过于笼统而普适性不够,于是E.Hatch对模式中的六部分进行重新描述,[7]如 Abstract为 a sort of title for the story。Hatch的叙事语篇结构仍然是六部分,除“指向”基本相同外,其余的较之Labov模式更为明确具体,可操作性较强。借用Hatch的语篇结构模式来分析诗作的结构,如表1:

依据表1,以上叙事语篇结构分析在实证其为叙事文本的同时,只解决了诗题的叙事结构要素问题。如果要厘清文本的语篇建构,还须求助于言语结构剖析。如前文所言,诗作中的言语行为以“问”和“言”体现,“言”统领了二、三和四句中有关隐者的信息(即采药去、在山中、云深处)。这是一个话轮还是三个话轮?依据沈熙乾的解释,这首诗是寓问于答,是三问三答。[8]全诗用问领起,第一句的“问”引出了三句和四句的隐性问。全诗问问答答,层层推进,促成了叙事发展。第二句中的“言”领起三句答辞,是受诗篇句式的束缚而避免其在三句和四句中的重复。因此,该文本寓问于答、答有包孕的特点形成了三问三答的隐性语篇结构。黄国文将此语篇结构用话轮明示如下:

话轮1:问句:Where is your master?

话轮1:答句:My master’s gone for herbs.

话轮2:问句:Where did he go?

话轮2:答句:He’s only in this mountain somewhere around.

话轮3:问句:Where exactly is he now?

话轮3:答句:In heavy mists he’s nowhere to be found.[9]

据此,原诗可以以下文的形式来体现:

松下问童子,

言:“师采药去。”

“只在此山中。”

“云深不知处。”

这样,三问三答结构体现的三个话轮就非常显著了。

概而言之,依据叙事结构分析,“寻隐者不遇”这一诗题包含了点题和结局两个叙事要素,文本呈现出的是寓问于答、三问三答的语篇结构。

(四)叙事策略

分析上一部分文本隐性三问三答的语篇特征,省略成为最为显著的叙事策略。三个话轮的问句全部省略,四句诗的主语(第一句的“我”,第二句的“童子”,三、四两句的“师”)(见图3)全部省略。这一叙事策略体现了诗人简约的遣词特点和文本信息隐含(而隐含的信息不会让读者产生误读),为以后的译文叙事翻译质量分析设定了“问句省略”、“诗句主语省略”和“信息隐含”三个比对点。

(五)叙事意象

意象是指融入了主观情感的物象。古典诗歌中的物象往往蕴含着丰富的意旨,寄托着复杂的情感,暗示着深刻的哲理,承载着诗人强烈的主观色彩。贾岛诗作意象的选择和中晚唐诗僧有很大的共通性,多禅房僧院和山林自然之景,追求清冷的韵味,摒弃浮华的市井气息,诗中多高洁、幽寂的物象。[10]

《寻隐者不遇》中的叙事承载物有“松”、“山”和“云”。松是汉语文化中隐者世界不可或缺的元素,一种代表性的视觉符号。“松”字既写实景,又渲染隐者的身份和文本的文化语境。从历史角度考察,唐朝流行的是槐树而不是松树,比较而言,槐树生于闹市而染满烟尘,松树隐于山野而超凡脱俗。显然,诗人选择超逸的松树来象征隐者出尘卓世的高洁形象。“山中”是隐者所在的环境,也是其心灵的居所和精神的栖居地。山作为类名,能最大限度地概括和彰示隐者的生活世界和精神归宿。“云”是隐者身心自由的象征,“深不知处”体现的正是他的深邃神秘。“松”、“山”和“云”相联系产生意象叠加,由近及远,呈现出一个超尘绝俗的清幽环境,这既是文本的叙事场景,也是诗人闲适恬淡心境生发出的令人悠然神往的艺术境界,从而勾勒出高洁幽寂的诗境。

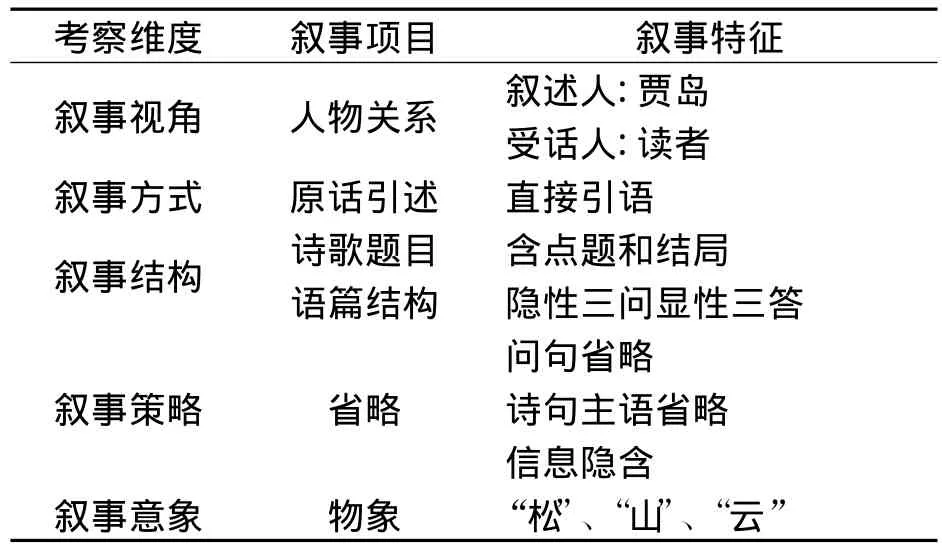

综上所述,《寻隐者不遇》一诗的叙事要素和特征如下(表2):

表2 《寻隐者不遇》的叙事特征

这些特征为英译文本的叙事评析提供了可行性和科学的依据。

二、英译文本叙事评析

《寻隐者不遇》一诗英译文本较多,笔者使用的七个译文为Witter Bynner译文(以下简称译文一)、Burton Watson译文(译文二)、吴钧陶译文(译文三)、王大濂译文(译文四)、孙大雨译文(译文五)、万昌盛,王僴中译文(译文六),许渊冲译文(译文七)。依据前文分析,笔者将特征分解为比对点并评析不同的译文(表3)。

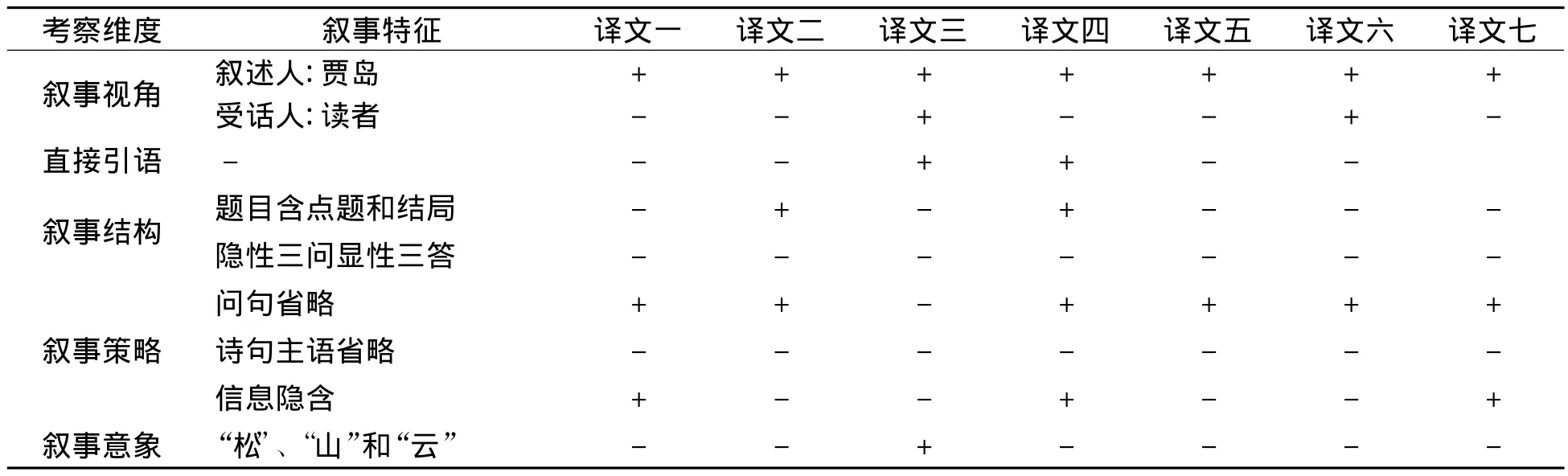

表3 英译文本叙事特征比较

就叙事视角而言,依据图2,语篇层面上的叙述人是诗人贾岛,因此第一诗句“松下问童子”的主位,这里主语也是“我”。七个译文在这一点相同,与原作一致,在表3中用“+”表示;受话人为读者,这决定了题目的翻译和第一诗句中“童子”的翻译。译文一和七的题目分别为“A Note Left for an Absent Recluse”和“For an Absent Recluse”,“童子”分别译为“your pupil”和“your lad”,译文四中为“your lad”,显然是以隐者为受话人,有悖原诗;而译文二和五中“童子”的翻译为“the boy”而不是“a boy”,也是把隐者当做受话人了,因为只有隐者才知道“the boy”是谁。这与原诗不符,在表3中以“-”表示。

就叙事方式而言,原诗使用了原话引述,诗人引用童子的答语原话,因此三句答语应该使用直接引语表达。译文六和七与原文不符。同时依据图3,三句答辞的主语都是使用童子对“师”的称谓,即“my master”或“he”。中国古典诗歌极少使用人称代词,而翻译成英语则将诗中隐含的叙事者或主体(主语)填充,原诗的含蓄、不确定性和模糊性特征削弱了。为了保持原诗的含蓄性,应抑制将隐含的主语符码化为代词或将叙事主体与客体的关系用句法、逻辑手段明晰化的欲望。[11]比较而言,译文一的第四句使用了“How can I tell”,译文二第三句使用“All I know”且第四句使用“I don’t know”,译文三的第四句使用了“no one can grope out the ways”,译文六的第四句使用了“he knows not his whereabout”(这里he指童子),译文七的三和四句分别使用“You”和“I”作为主语。同时,这些都与原文中关于隐者的人称词汇链(图3)冲突,有损叙事翻译质量。

就叙事结构而言,依据表3,原诗的诗题包括了点题和结局两个要素:“寻隐者”为点题(显示了主题和目的),而“不遇”为结局(蕴含着诗人寻访隐者“形不遇”而“神遇”的意蕴);在逻辑关系上,“寻隐者”和“不遇”是并列关系。为此,题目英译也应该再现汉语诗题的叙事结构要素并体现二者间的并列关系,可以考虑翻译为“A Visit to a Hermit but Failure to Encounter”。以此为据,只有译文二的题目与原题相符。译文四标题中“unsuccessful”用来修饰“visit”表示寻访结果,也可认为是有点题和结局,但二者的并列关系缺失。译文一和译文七的题目中有“absent”,最多是隐含着结局,无点题,更无所谓二者间的逻辑;译文三和译文五的题目使用的是从属关系;译文六的题目中使用“Visited but not Encountered”修饰“A Hermit”而完全丢弃了原题的叙事结构要素。另一方面,原诗文本呈现出的是寓问于答、三问三答的语篇结构,然而七个译文全部显现的是一问一答:译文一到译文五都把三句答语作为一个连续的整体放置在引号之内,译文六使用了间接引述且三句答语使用一个宾语从句来表述,译文七只把“师采药去”作为童子的答句。鉴于再现原文三问三答语篇结构的需要,笔者主张将三句答语分别以引号标识且各自以句号结尾。

就叙事策略而言,问句省略、诗句主语省略、信息隐含成为译文质量评析的比对点。译文三中出现了第一问“Where is your Master?”,有悖原文;四个诗句的主语省略(一句的“我”,二句的“童子”,三句和四句的“师”),七个译文皆有悖原文。在“信息隐含”方面,译文一、四和七较好。

就叙事意象而言,“松”、“山”和“云”相联系勾勒出高洁幽寂的诗境,从语言表达形式出发,笔者认为三者的英译都用复数形式为好。七个译文中,译文一和七分别只有“云”和“山”使用复数,译文二和四中的“松”和“云”为复数,译文五和六中的“山”和“云”为复数,只有译文三全部使用了复数。

综合表3显示的英译文本叙事特征比较,七个译文在五个叙事项目分解出的九个叙事特征作为比对点时各有优劣;概括而言,译文四的叙事翻译质量应该最好,因为该译文在五个比对点上与原文一致,数量最多。

三、《寻隐者不遇》叙事翻译补偿

忠实原文,对等表达,力求形神兼备,是诗歌翻译应该遵守的一条原则。[12]叙事诗歌翻译中的叙事要素和叙事特征再现是“忠实原文”的应有之义。七个译文在叙事翻译方面都出现了不少叙事要素和特征损失。为此,作为文中相关论证的总结,笔者以译文四为蓝本,基于叙事视阈翻译该诗,作为叙事翻译补偿的尝试。

Under pines I asked a lad nearby;

“My master’s gone for herbs.”was the reply.

“Only in the mountains somewhere.”

“But in heavy clouds nowhere.”

此译文标题包括了叙事结构中的点题“A Visit to a Hermit”和结局“Failure to Encounter”,二者之间用“but”表并列,并结合第一诗句中的“a lad”,保证了文本叙述者为诗人贾岛,受话人是读者。如此,确保题目翻译含括了原题目的叙事结构要素,并保持与原诗文本的叙事视角一致。考虑到原文本原话引述的叙事方式、隐性三问显性三答的叙事结构以及省略叙事策略,本译文中将童子的三句答语分别用引号和句号标记,一和二诗句之间使用分号,表示此两句为第一话轮,也暗示了第三句和第四句各为一个话轮。译文中的句子主语省略问题:只有第一句迫不得已使用了主语“I”;第二句用“…was the reply”以避免主语“童子”,实现了信息隐含;三、四句主语以状语来表意,力求遣词简约(单从词量来说,用词25个,少于七个译文中最少的29个)。叙事承载物“松”、“山”和“云”皆译为复数,希望能对读者解读高洁幽寂的诗境有所帮助。同时,译文还尽可能关照原文的词序(一、三、四句词序)和韵律(一句的“nearby”,二句的“reply”,三句的“somewhere”,四句的“nowhere”);第四句句首使用“But”,意欲提示读者解析作者探寻隐者的情感变化:从满怀希望慕名而来到获知“师采药去”后的失望,从“只在此山中”的希望复生到“云深不知处”的彻底失望。读者的情感也会随着诗人的情感变化而起伏波动,对读者解读作品和隐者大有裨益。

笔者选取唐代诗人贾岛的诗作《寻隐者不遇》为研究对象,从叙事视角、叙事方式、叙事结构、叙事策略,叙事意象等方面来考查,并解析出九个比对点来比较七个英译文本再现原诗叙事要素和特征的优劣得失,尝试从叙事学来考量译文质量并进行叙事重译。研究表明,运用叙事学相关理论和视点来研究汉语古代叙事诗的翻译能够有效解析叙事汉诗英译中的叙事要素和特征,为诗歌翻译和译文评析及相关研究找到了另一路径。

诸多的汉语叙事古诗已有多个不同的译文,在原诗叙事分析的基础上剖析不同译文的叙事翻译质量并采用相应的补偿手段弥补损失,进而生成高质量的译文,尽可能关照和再现原诗的叙事要素和特征。作为叙事翻译中极具前景的一方面,叙事翻译补偿应该得到应有的重视和凸显。

[1]董乃斌.古典诗词研究的叙事视角[J].文学评论,2010,(1):25 -32.

[2]夏廷德.翻译补偿研究[M].武汉:湖北教育出版社,2006:68.

[3]易经.诗歌翻译活动的本质[J].外语与外语教学,2006,(5):49 -52.

[4]汪小英.叙事角度与中国古诗英译的文化意义亏损[J].外语学刊,2010,(4):128-131.

[5]胡慧.汉诗英译中的格式塔叙事视角选取[J].外语学刊,2007,(4):108 -112.

[6]LABOV W.Language in Inner City[M].Pennsylvania:University of Pennsylvania Press,1972:354.

[7]HATCH E.Discourse and Language Education[M].Cambridge:Cambridge University Press,1992:56.

[8]萧涤非.唐诗鉴赏辞典[M].上海:上海辞书出版社,2006:968.

[9]黄国文.翻译研究的语言学探索——古诗词英译本的语言学分析[M].上海:上海外语教育出版社,2006:73.

[10]张文利.贾岛诗选择物象的特点[J].西北大学学报:哲学社会科学版,2001,(1):139 -142.

[11]庞秀成.中国古典诗歌翻译叙事“主体”符码化的理论和实践问题[J].外国语,2009,(3):68 -95.

[12]陶沙,张亚蜀.忠实对等,形神兼求:诗歌翻译的理想原则[J].外语与外语教学,2008,(12):56-59.