农村犯罪与社会舆论控制实证研究

——以H乡为例

2012-11-08胡滨

胡 滨

(怀化学院政法系,湖南怀化418008)

农村犯罪与社会舆论控制实证研究

——以H乡为例

胡 滨

(怀化学院政法系,湖南怀化418008)

社会舆论作为社会控制的一种手段,其对农村犯罪的控制是通过谴责和社会互动中的社会排斥实现的。社会舆论对农村犯罪的控制力与农村人口的流动性具有密切关系。

社会舆论; 农村犯罪; 控制

一般认为社会舆论是指一定群体内相当数量的成员对社会事物所发表的某种倾向性的议论。社会舆论的精神内核是群体意识,其本质是“社会公众对社会某些事件、现象或人们行为的社会舆论和态度”。[1](P506)社会舆论可以划分为大众传媒等宏观舆论和个人之间的微观舆论。目前学界就社会舆论控制犯罪的研究不多见,为了弥补此缺陷,本文主要通过实证研究方法就个人之间的微观舆论对H乡犯罪的控制的控制途径和效力进行研究。

一、研究地点和研究方法简介

本次研究地点选在了位于湘南山区的H乡,H乡的前身是H人民公社,1984年撤销H人民公社建立H乡人民政府。H乡人民政府驻地H村,辖17个行政村,98个村民小组,3 585户,17 280人。

本文的研究方法采用了问卷法和个案访谈法。就问卷法来说,本研究采用的是自填问卷法,问卷的内容涉及人们对犯罪及犯罪人的看法、态度及在与犯罪人在社会互动中采取的策略等方面。针对被调查者的文化水平普遍不高的实际情况,笔者在设计问卷时尽量简化问题,采用简练直白的提问方式,便于被调查者理解,以利于其根据本人的意愿作出选择。笔者按照简单随机抽样的方法在H乡17个村访谈18名村民,且在H乡共发放306份问卷,收回289份问卷,其中有效问卷为256份,有效率达到83166%。对问卷资料采用了统计分析法和比较分析法进行处理。个案访谈主要采取了个别、直接、半结构的访谈。

二、社会舆论对H乡犯罪控制的途径

美国著名社会学家伊恩·罗伯逊指出:“当社会使盗贼或卖淫者声名狼藉时,这比惩罚他们还厉害”。[2](P242)社会舆论在犯罪控制中的作用正是通过对犯罪人的否定评价来实现的。这种否定评价起到了一种对犯罪人的非正式制裁作用,它往往比正式制裁在犯罪控制中更为有效,在对犯罪人所造成的不良影响的实际后果上也更为严厉。遭受刑罚制裁的犯罪人,真正感受到的痛苦也往往不是刑罚本身的严厉性所带来的,而是社会公众因其刑罚生涯而给予的歧视与冷嘲热讽。[3]可见,社会舆论在犯罪控制中的作用不容小觑。

案例一:1983年H乡所辖LHD村村民LZX由于处于青春期,17岁的他对异性的身体发生了兴趣,于是乘着夜色多次在傍晚偷看女性洗澡,有一次被人当场抓获。时值全国性的“严打”运动正在如火如荼地进行中。在“从重从快严厉打击犯罪分子”的刑事政策指导下,法院认定LZX行为构成犯强奸罪 (未遂)并判其有期徒刑8年,1991年2月刑满释放。LZX的犯罪行为对其家人的名声造成了极大的伤害,其母无法忍受村里人非议和指责。在一次与同村人发生争吵时,再一次受到辱骂后,投水自尽了。

对于LZX本人而言,年少时的好奇和冲动不但使他背负一辈子的“强奸犯”的坏名声在生活中遭受白眼和指责,而且在生活中,村子里的年轻女性从不与他搭话,谁家有红白喜事也不会请他帮忙,更没有人为他介绍过女朋友。至今40多岁的他一个人住在老屋。笔者在农村调查中对LZX和他的哥哥LZ J进行了访谈:

笔者:你从里面出来 (指刑满释放——笔者注)已经几年了?

LZX:16年了。

笔者:你坐牢的事情对你的影响大吗?

LZX:不但对我的影响大,对我的父母和哥哥也不好。

笔者:听说你母亲因为你坐牢的事而投水自尽了。

LZX:叹气……是的,她是1985年冬天自尽的。由于我坐牢的事,村里的人经常在她面前背后指指点点,我母亲是个很要面子的人,她受不了村里人的明里暗里的指责和辱骂,经常在家里流泪 (此时LZX的眼里已经含着泪水了……)。85年冬天,她因为我家的鹅吃了同村人M家的菜而受到了M家的辱骂,我母亲深夜就投水了。

笔者:你今年多大年纪了?

LZX:41岁了。

笔者:有人给你介绍对象吗?

LZX:呵呵 (苦笑),像我这样名声不好的人,谁想给我介绍对象,哪个姑娘敢嫁给我啊!不说讨老婆的事,就是村里人家有什么大事需要人帮忙时,一般也不会喊我帮忙的。

笔者:那你现在主要跟谁来往比较多一些呢?

LZX:主要跟哥哥来往,其他人我来往的不多。我也不想跟村里的其他人交往。

笔者:为什么呢?

LZX:万一得罪了他们,他们骂人的话是很难听的,我不再敢惹事了……

LZX的哥哥LZ J的一生也因弟弟的“令人丢尽了脸面的丑事”而受到影响。

笔者:你弟弟坐牢的事对你有影响吗?

LZ J:我们家被他害惨了,我妈妈就是因为他的事而自杀的。我就更不用说了,我工作和婚姻等大事都因为他的事而搞得一塌糊涂。

笔者:能详细讲讲吗?

LZ J:首先就我的工作来说,我是1982年J县一中高中毕业生。毕业后在我们村小学担任代课老师,那时我是学校8个老师中学历最高的一个,如果不出意外,干个2-3年转公办老师应该不成问题的,但是我弟弟1983年出事后,我转正的事就很难了,政审这一关就过不了。有人在后面检举我是犯罪分子的哥哥,既然弟弟是专政的对象,那么犯罪分子的哥哥怎么能成为国家干部呢?我转正事就这样拖了下来,85年母亲去世后,我也辞掉了代课老师回家务农了。

笔者:你的婚姻是如何受你弟弟的事情影响的呢?

LZ J:说实话,我们哪个年代在农村高中毕业生是不多的,我想找一个我满意的老婆应该不成问题的。可是,我弟弟进监狱后,我先后谈过好几个对象,但是总有人在女方及其家人面前‘打岔’(反对之意),说我的弟弟坐过牢,要担心我的品行,真是人言可畏啊!最后我只好降低要求,娶了现在的这个老婆……

笔者还对与LZX同村的妇女主任XFR进行了访谈。

笔者:请问你是那一年嫁到LHD村的?

XFR:我是1990年从邻县JH县HK镇嫁到LHD村的。

笔者:LZX坐牢的事你当时知道吗?

XFR:知道,我结婚后婆婆和丈夫就跟我讲了LZX的事,他1991年刑满释放后,村里的年轻女性还紧张过一段时间呢,生怕被他害了。我丈夫也要我提防LZX,特别是不要到他家的附近玩,也不能跟他打招呼。

笔者:为什么呢?

XFR:他是强奸犯啊,我们年轻的女性都很害怕的,生怕他本性不改……

笔者:LZX出来有十多年了,他表现如何?

XFR:应该说还是好的,人很老实的,不主动与人交往,就一个人住在他父母留下的老屋。

笔者:你们村里人好像是有意孤立他?

XFR:也不全是这样的,主要因为他的名声太坏了,谁愿意和一个名声不好的人交往呢。再者,如果有人与他交往多了,村里人也会怀疑此人是否与LZX一样了,因为近墨者黑啊。

以上访谈及结合下文的调查问卷分析表明,社会舆论对H乡犯罪的控制主要是通过以下途径实现的。

(一)社会舆论对H乡犯罪的控制是通过对犯罪人的否定评价来实现的

罗斯指出:“在现代社会只有犯罪狂和道德英雄才不在乎其他人对他的看法。不断增长的对名声的狂热和对臭名昭著的渴望表明,今天的人对赞扬有热烈的反应,而在一般的费难下又迅速地退缩。而且一定的社会发展有利于社会对个人的支配。日益增强的经济上的相互依存和更密切的个人利益的相互交织,显示了个人给予社会以人质来保证自己的良好的举止。当他的成功可能被别人的卑鄙手段扼杀时;当他的生活历程可能被别人的恶劣行径改变时,他也会三思而后行,而不会贸然不顾社会公愤施以报复行为。更广泛的人际交往,以及更好地形成和集中社会意见地手段,这二者就其发展方向来说是一致的。两者的相似之处实际上说明现代社会强调声誉,而不强调绝对的规则。”[4](P203)的论述强调了社会成员的声誉对其社会生活及人际交往的重要意义。

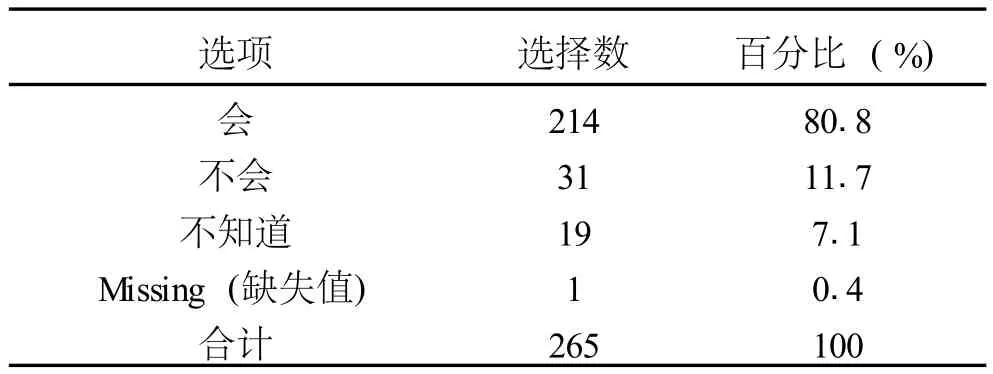

农村社会中,人们对一个人的评价大多会根据此人平时的品行来判断,对于品德高尚的人人们会给予其好的名声,而对于犯罪人人们则会认为此人品行不好而给予其坏名声或让他或她的“名誉”扫地。一个家庭成员的品行或名誉问题也是关乎其他家庭成员的名声,这是因为,村民们认为人品、德行较大程度上是天生且有遗传的。既然是他 (她)的家庭成员的品行如此之差,那么根据“龙生龙、凤生凤,生下的老鼠会打洞”,他或她的人品也不会好到哪里去,所以对犯罪人的家人最好也提防着点。案例一中的犯罪人LZX哥哥LZ J工作和婚事就因其弟弟的犯罪行为受到了负面影响。LZX的母亲更是不堪忍受其子的犯罪行为所带给她的耻辱而自尽,可以说是被“软刀子”杀死的。可以说,乡土社会中的一个家庭不只是代表着它自己本身,更重要的它还是由它的亲缘和姻缘所织就的网络中的一个结,这张网中任何一个结都关乎这张网的存在,用“一荣俱荣,一损俱损”或“牵一发而动全身”来形容这张网是非常恰当的。[5](P23)所以,当一个家庭因此其中的一名成员犯罪而获得坏名声,也拖累自己血缘和姻缘亲戚的家庭。在乡土社会中,名声关乎着一切,是人们对一个家庭的综合性评价。我们在问卷中设计了问题,当问及“你的家人或亲戚中有人犯了罪,你会感觉到丢脸吗?”时,有超过80%的被访者感觉到丢脸。在这种以亲属交往为最重要社会互动手段的农村来说,亲属之间的对犯罪的谴责往往会起到更大的作用。

表1 如果你的家人或亲戚中有人犯了罪,你会感觉到很丢脸吗?

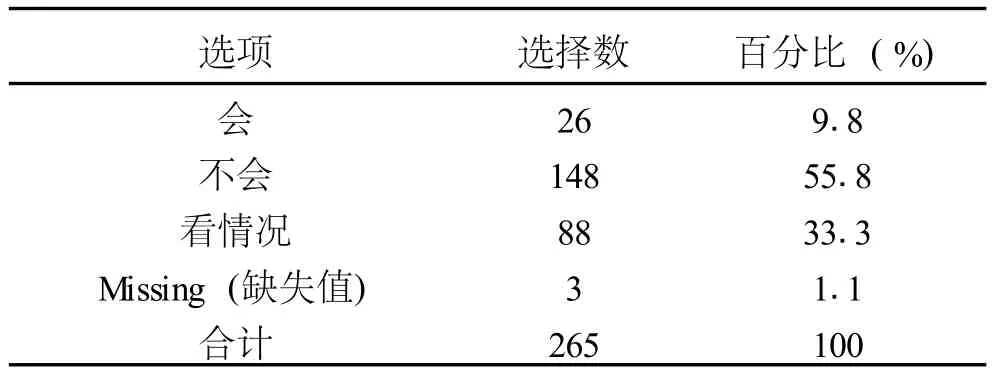

在与乡民间的日常生活交往、相互间的买卖乃至家庭子女的婚姻问题,这都与一个家庭的名声相关。案例一中的LZX没人给他保媒,就是因为他的名声不好,媒人无法向主家交代。此外,对于名声不好的人,村民们会“采取歧视、疏远的态度,或者传播嘲讽的笑话,编唱讽喻的歌谣,传呼嘲弄的绰号,甚至对违规越轨者的困难不予帮助,群体的娱乐活动也不欢迎越轨者参加等等”。[6](P263)所以,在乡土社会中“每个人像爱惜自己的生命一样爱惜自己的荣誉、品行生怕被别人视为品行不端、道德有缺,如果在社区中某人被指为‘缺德’,它就会被千夫所指,不能正常的生活或与别人交往。”[7](P25)我们调查发现,当一个人在村庄里名声不好时,仅有918%的人愿意和他主动交往,而有一半的人表示不会主动和他交往。可见,舆论对个人的社会影响是相当大的,它通过社会交往排斥来到达对个体的社会控制。

表2 如果一个人在村庄里名声不好,你会主动和他交往吗?

(二)社会舆论对H乡犯罪的控制是通过社会互动中对犯罪人的排斥来实现的

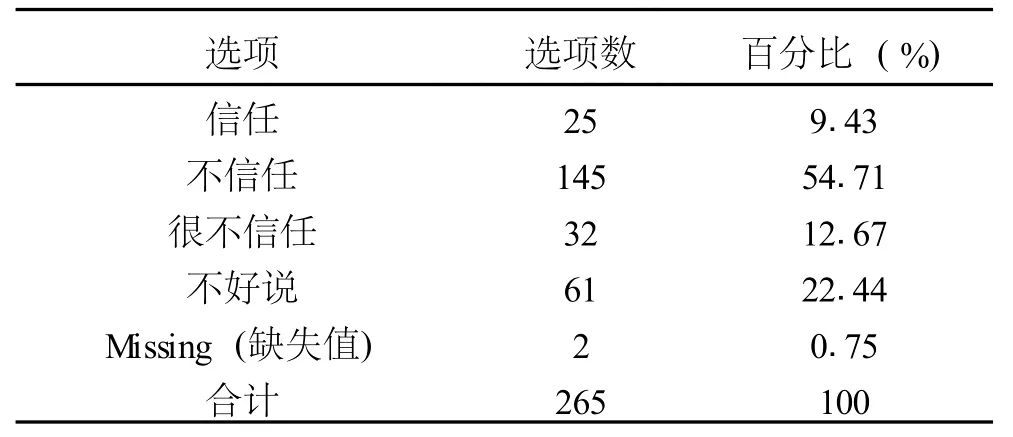

刑满释放人员在回归社会过程中所受到社会大众的偏见与歧视,导致了他们在社会交往中与他人合作机会的丧失,而这种合作机会的丧失就源于刑满释放人员之前的犯罪行为所导致的信用的丧失,人们对其信任的缺失。信任是人们的各种交往活动顺利进行的基础,可以毫不夸张地说,在人们的各种交往活动和社会互动中,信任就像空气一样不可缺少,构成了社会的“阿基米德点”。[8](P326)对于乡土社会中的信任,费孝通先生认为:“乡土社会的人生活在一个彼此信任的熟人社会里。由于乡土社会中的人不经常流动,再加上人们的聚村而居,这就形成了一个‘没有陌生人的社会’。这种社会一个最大的特点是人们之间的相互信任,而信任来源于彼此的熟悉。”[9](P5)也就是说乡土社会中的信任是一种由熟人信任、人格信任。刑满释放人员之前的犯罪行为被村民视为其人格败坏的体现,从而丧失信用。人们也就不再信任他或她。从而使其在社会互动和相互交往中失去合作机会或在困难时刻得不到帮助。笔者就“如果你们村庄里有人因犯罪而坐过牢,出狱后你还信任他Π她吗?”进行了问卷调查,统计结果显示只有9143%的人表示仍旧信任出狱人,而占54171%的人表示不会信任出狱人,更有12167%的人表示很不信任曾经坐过牢的人。

表3 如果你们村庄里有人因犯罪而坐过牢,出狱后你还信任他Π她吗?

案例一中的LZX正是丧失了人们对他们的信任而得不到村民的帮助,并且村民们遇有困难需要人帮助时也不会请LZX提供帮助。

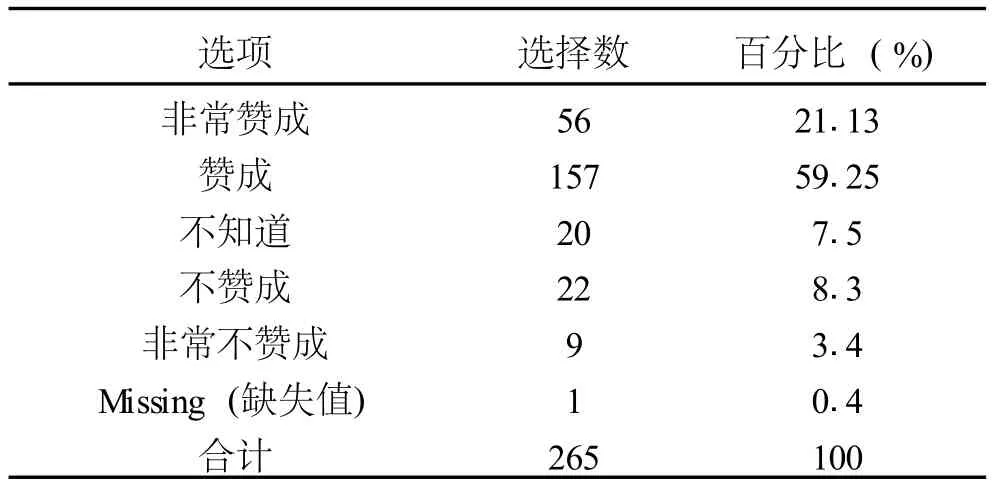

在笔者问及“如果某人失去了大家对他信任,村里人就会排斥他”时,有超过80%的被调查者同意这一看法。可见,舆论控制在农村的控制力量是很大的。

表4 如果某人失去了大家对他的信任,村里人就会排斥他。你认为:

人们生活在特定的社会群体中并与其他成员交往,若是由于自己的冒犯行为而偏离群体,为群体所排斥,特别是从群体中消失简直会使个体体验到莫大的痛苦,甚至是一种悲剧。“邻居轻微的不满表现为冷淡和回避,冒犯者便失去了外界的朋友和他习惯了的社会关怀。由于更大的恼怒,社会的积极分子就会大肆宣扬社会对冒犯者的非难;于是取消帮助、公开斥责、冷落、公然的蔑视、随便的戏谑等等便会习以为常。在更严重的情况下,冒犯者必须面对这样的社会共同感情的表露,诸如大街上的怪叫、街头闲汉的辱骂、暴民的轰赶、群众的哼声、听众的嘘声或饭桌上的冷若冰霜。且同在社会交往中相似,冒犯者在经济交往中将遭受到同样的痛苦。今天,一个人的生活依赖于多种由自给自足的工业阶段发展二来的协作。人们的大多数福利源于有利于双方的协作。其中以类协作使一个人获利而又不给另一方增加负担,另一类协作是救济,意味着另一些人作出牺牲。而一个被惹火了的社会天性就是拒绝协作。首先是冒犯者邻近机构拒绝提供服务;然后“调解”停止;“最后甚至互利的合作也被拒绝。商人失去了当事人;劳动者失去了工作,这种情况还可能继续发展,以至生意人可能拒绝出售一个鸡蛋,一条面包或一支蜡烛给那些被禁止与之合作的人。这样,个人同社会土壤联系的根茎一个又一个地被铲除了,束缚被一点点拉紧,直到交往被完全切断,坏死的社会成员从社会机体中跌落下来。”[10](P205)所以,在社会交往中,个体寻求他人的赞同的愿望如此根深蒂固,以致往往倾向于遵从他人的期望而决不肯冒不被他人认可的风险,以此来争取舆论和行为的合作。可见,舆论的交往制裁能力对于社会个体的控制力是多么的强大。正如英国学者S·斯普林克尔所说的:“假如有那么一天,这些人发现自己处于不利地位,社会就不会在道义和物质上予以支持。他们就不能指望社会关系网帮助他们渡过难关,因他们已经因藐视道德准则而孤立了自己。的确,社会向他们表明,他们的失败或不幸乃是他们藐视社会戒律应得的惩罚”。[11](P125)

三、社会舆论对犯罪控制的效力分析

案例二:H乡HNP村村民WHL于1996年犯强奸罪被判处有期徒刑5年,2000年5月刑满释放,同年10月外出打工。2002年他认识一贵州籍女孩并与之结婚,于2004年生育一小孩。现夫妻常年在外打工,很少回家。

HNP村支书Z LS:他 (指WHL)干了伤天害理的事情,已经是颜面扫地了,在村里是无法做人了,村民肯定会指他的背并尽量疏远他,他是在村子里呆不下的。由于他的名声不好,在附近肯定找不到老婆,而在外面打工他就可以隐瞒自己的丑事像一个正常人一样的生活。他虽然结了婚但是还是不经常回家,主要是怕别人揭他的老底……

2007年11月的一天,笔者正在H乡派出所查阅案件材料恰好遇上H乡BM村刑满释放的WJY来H乡派出所办理入户和第二代身份证事宜。在派出所W指导员的安排下,笔者对WJY进行了一次访谈:

笔者:请问你是因什么事情什么时候入狱的?

WJY:我是2004年因盗窃罪被J县人民法院判处有期徒刑3年。

笔者:你今年多大年纪了?

WJY:21岁。

笔者:你出狱后有什么打算呢?

WJY:我准备等办好身份证后到广东打工。

笔者:你进监狱之前外出打过工吗?

WJY:没有。

笔者:你能告诉我你这么急于外出打工的原因吗?

WJY:我坐牢的事令我在村里抬不起头,村民们会在背后点点戳戳的。我父母也希望我离开家乡外出打工,他们心理会好受些。

笔者:你有女朋友了吗?

WJY:没有,在家里找女朋友很困难了。

笔者:为什么呢?

W JY:因为我是坐过牢的人,即使有人做媒别人也会打岔的。如果我在外面打工,别人就不会知道我的过去,我也能够重新做人,作一个遵纪守法的公民。

社会舆论对农村犯罪的控制力度的大小与农村人口的流动性的高低呈反相关关系。这就是说,农村人口的流动性越小,社会舆论的控制力越大,比如案例一中LZX一家人由于他的犯罪行为而遭到极大的社会惩罚。笔者以为这是因为在上世纪80年代初,中国的改革开放刚拉开序幕,农村人口的流动性不强,此时的农村还是一个“熟人社会”。在这样的生活环境中,意味着一个人一旦犯罪将要遭受巨大的舆论压力并付出极大的社会成本。然而随着市场经济的发展,人口外流成为农村的普遍现象。这意味着村民生存空间的拓展,同时也意味着一旦村民犯罪他所要支付的社会成本较前大大减少。因为,他有了逃离“熟人社会”、融入匿名社会的便利渠道,不必再为犯罪行为像以往那样无可选择地承受来自“熟人社会”的舆论谴责和社会排斥。比如案例二中的WHL被刑满释放后立即到广东去打工,由于大城市是一个陌生人组成的流动社会,在流动的社会中,名声作为个人生存要素的特质大大淡化了。这是因为他可以隐瞒掉“强奸犯”身份带给他的耻辱,与成千上万的打工者一样自由的呼吸新鲜空气和沐浴和煦的阳光,并且还能与普通年轻人一样享受到炽热的爱情及温馨家庭所带来的天伦之乐。可以说,农民人身自由的获得为他们中的一些人逃避社会舆论的压力和村民们对他的排斥提供了条件。

四、结语

通过对以上两个案例和对问卷资料的分析,可以认为社会舆论对H乡的犯罪行为还是具有一定的控制力的,比如案例一中的LZX由于声誉被毁而没有人给他提亲,其母亲更是因为无法忍受别人的职责和非议而自尽。而案例二中的WHL刑满释放后立即外出打工且常年不会家也在一定程度上证明了社会舆论控制力的存在。并且社会舆论对犯罪的控制力主要表现在人们对犯罪人的谴责和在社会互动中人们对犯罪人及其近亲属的社会排斥。

[1]哲学大辞典·马克思主义哲学卷 [Z].上海:上海辞书出版社,1990.

[2][美]伊恩·罗伯逊.社会学 (上册)[M].北京:商务印书馆,1990.

[3]姚建龙.非人格化:犯罪实施与犯罪控制 [J].江苏公安专科学校学报,2002,(4):45.

[4][美]E·A·罗斯.社会控制 [M].北京:华夏出版社,1989.

[5]费孝通.乡土中国 [M].北京:三联书店,1985.

[6]陈鹏忠.犯罪的民俗控制 [A].谢 晖,陈金钊主编.民间法(第三卷)[C].济南:山东人民出版社,2004.

[7]于语和.简述民间法约束力的来源和表现 [A].谢晖,陈金钊主编.民间法 (第三卷)[C].济南:山东人民出版社,2004.

[8]G.Simmel 1950:The Sociology of Simmel.Ed.by K.Wolff.New Y ork:Free press.

[9]费孝通.乡土中国·生育制度 [M].北京:北京大学出版社,1998.

[10][美]E·A·罗斯.社会控制 [M].北京:华夏出版社,1989.

[11][英]S·斯普林克尔.张守东译.清代法制导论 [M].北京:中国政法大学出版社,2000.

An Empirical Study on Public Opinion Control of Rural Crime——A Case Study of H Township

HU Bin

(Politics and Law Department of HuaiHua University,Huaihua,Hunan 418008)

The public opinion is used as a method of social control,which controls the rural crime through condemnation and the social exclusion in interaction.The public opinion control on rural crime has a close relation to the rural populationπs mobility.

public opinion; rural crime; control

DF79213

A

1671-9743(2012)01-0045-04

2011-12-20

胡 滨(1972-),男,湖南永州人,怀化学院政法系讲师,博士,从事犯罪社会学,刑事政策学方面的研究。