考窥古淮夷原始装饰与图腾符号

2012-11-09万惠玲

万惠玲

(蚌埠学院艺术设计系,安徽蚌埠233000)

考窥古淮夷原始装饰与图腾符号

万惠玲

(蚌埠学院艺术设计系,安徽蚌埠233000)

蚌埠双墩遗址出土璜、陶泥塑、陶祖形支架等器物饰件,其中泥塑儿童像纹面形象以及仿动物造型的特殊器皿采用多种装饰纹样及塑造手法,装饰意识十分强烈,装饰造型已经有了一定的艺术性。在双墩器物装饰符号中有花、蚕、猪等动植物图腾,这些装饰符号说明双墩先民对图腾崇拜从真实模拟自然过渡到身体装饰再延伸到器物装饰上,无一例外地象征着某种特殊的神秘含义,以求得图腾对于氏族的庇护。

双墩遗址; 古淮夷; 原始装饰; 图腾; 象征

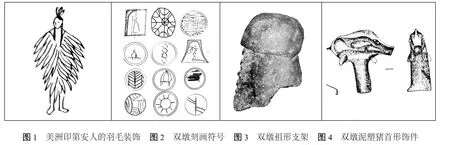

人类装饰物的出土,上限至旧石器晚期,但根据考古学的推测,时间开始于旧石器前期,人类利用自然物、果木、花草、羽毛作装饰应早于用加工物作装饰,如美洲印第安人的羽毛装饰 (如图1)。欧洲的驯鹿时代已存在用驯鹿角雕刻的装饰品。我国发现最早的装饰品也在旧石器时代晚期,多采用角、骨、牙等多种材料通过钻孔、引线成串。安徽省蚌埠双墩遗址产生于新石器时代中期古淮夷地区,遗址出土距今7300年前的泥塑人面头像、璜、陶支架、骨饰等饰件,通过雕、琢、刻纹等人工成形。“装饰”(decoration)一词是现代人对人体固定装饰 (如文身)、活动装饰 (如身体悬挂的饰件)以及器物雕刻和描绘花纹的总称。形式上看,原始饰件装饰与现代装饰很是相似,然而装饰目的具有很大差别。[1](P32)概括地说,具有代表意义的双墩新石器时代遗址原始装饰有着神秘的象征 (Sumbol)意义,这与人类当时淮河流域典型的古淮夷宗教观念有着密切关系。

一、装饰意识与装饰造型在双墩遗址饰件上彰显

双墩文化是淮河中游古淮夷地区发现年代最早的新石器时代文化遗存,从遗址出土600多件刻画符号看 (图2),很可能是中国文字起源的重要源头之一。也就是说双墩新石器时代文化在当时是先进的,原始装饰意识十分强烈。这种装饰意识主要表现:一是石制圆饼 (制陶工具),通体磨光,一面为直边,一面为弧边,不但实用,而且形状的规则、表面的光滑度、材料的选择方面,超出实用需要,体现比较明确的审美意识;二是陶器、陶器支架等 (如图3)的发明,以其形制的完美,功能完备齐全,装饰纹样有戳刺文、点文、乳丁文、弦文、镂空和彩绘等文饰,为研究淮河流域新石器时期的装饰纹样提供重要的证据。三是由于器物与国内其他遗址一样都出在文化地层中,许多器物残缺不全,对于这种现象有人认为是人在某种活动中有意弄碎,如祭祀、巫术等。[2](P419)其出土饰物有璜、饰件 (如图4、图5、图6)等艺术品。四是技术手法上与众不同,一般装饰在器物上部的口沿、肩部、折棱等部位上,还着重运用上下层次和凹凸结合的布局与不同的纹饰来组合体现装饰效果,有少数通体纹饰的陶罐残片与河南舞阳大岗满饰刺点纹的陶罐有过之而无不及,显得非常美观。少量的彩陶多在器物口、颈、肩部位施纹,有“红口”、连续交叉纹、重菱形纹和曲折纹。

除此以外,双墩遗址还遗留纹面的形象以及仿动物造型的特殊器皿。首先纹面泥塑儿童像 (如图7)的装饰造型相对精细,儿童表情自然生动、五官清晰秀美。头像高613 cm,采用捏塑、堆贴、刻画等塑造手法,头型是细心打理,并戴有装饰品,两颊有圆窝点状纹样,应该是当时“纹面”或面部彩绘的反应,耳朵穿有耳孔,两条夸张连在一起的眉毛,这些征象说明了其人为装饰后的产物。对于这种独具特点的装饰造型,说明装饰意识的表达已经有了一定的艺术性。以至于把双墩儿童泥塑放在雕塑艺术历史的长河中,应是圆雕艺术的继续,也可以从另一角度见证双墩古淮夷地区的文明程度。格罗塞在《艺术的起源》中根据现代原始民族的考察,认为“用具装饰的发展程度,在较低文明阶段里,比人体装饰落后得多”[1](P34)。由此推断,在新石器时期之前,人类对身体的装饰,不但有利用装饰品的种种“活动装饰”,还有直接画或刺、刻在肉体上的文身、纹面等“固定装饰”。这些装饰的动机无非心理的或者实际需要,实际需要,如崇拜需要;心理需要,如表达的需要。

无论是原始装饰中的纹面、文身还是器物装饰,都是一种手段与桥梁,人类的心灵在与某些人所期望的力量沟通,然后,在消解力量的过程中,展现装饰与巫术宗教。实际生存活动也是如此。原始装饰、巫术等本来就是实际生存活动的一部分,不是“生活的反映”,而是生活的一部分。所以,原始装饰的地位和作用不可等闲视之,也是纹面艺术得以占有崇高地位的原因。这些特殊的装饰造型和装饰意识是淮河流域古淮夷人在艺术中的真实反映还是整个部落的灵魂和精神支柱呢?这并不仅仅具有装饰意义,其中肯定有着某种“特殊”的意义。巫鸿先生认为,“在一特定时期和文化体系中人们所创造的艺术与文学 (包括口头文学)应互相平行,都反映当时人观察、理解和表现世界的特殊角度、观念。”[3](P28)双墩遗址原始装饰就是这种特殊意义下的特殊角度、特定观念的具体显现,很可能与“图腾崇拜”有着密切关系。

二、原始装饰与图腾在双墩遗址造物艺术上的表征

图腾对体饰和器物装饰有很大影响,在原始装饰中表现尤为突出。图腾崇拜是攫取经济 (采集和狩猎)生活的直接反应。弗洛伊德在《图腾与禁忌》中所说的;“崇拜是由禁忌转化来的。”[4](P119)双墩先民在自然经济阶段依靠采集植物、猎取动物谋生,以“禁忌”的方式来保护动植物的繁衍,这种保护措施演化为视保护对象为“亲属”的神秘观念。当然在捕杀或分食图腾物前后,必须进行某种仪式“谢罪”。分析了双墩器物上的图饰结构,与同时期文化类型的进行了比较,借鉴何星亮先生对于半坡类型彩陶纹样的研究成果,他认为:“彩陶上的鱼纹、蛙纹、鸟纹、鹿纹等都是图腾,或者是氏族、部落的图腾,或者是个人、家庭的图腾,也可能有一个氏族或家族奉两个图腾的现象。”[5](P63)在双墩器物刻画的装饰符号中有四叶花的植物图腾 (如图8),花图腾崇拜在中国民间文化中广泛存在,有壮族花婆姆六甲的神话传说。苏秉琦在《华人·龙的传人·中国人—考古寻根记》中就提出:“华人即花人。中华民族之所以成为爱花的民族,植根于遥远过去氏族标记的族花,原始部落国家成立后在国花,在花的原野上,有众多的花神,在信仰与崇拜的高度去认识她们,就是象征了中华民族的起源。”[6](P134)花的符号概念可能在双墩先民看来就是神灵化象征。《易·说卦传》说:“坤,地也,故称为母”。这就是我国古代和古希腊神话都把地神称为“地母”,把花植物成为“花神”,大地生物,笔者认为:花是送给“地母的最好装饰崇拜物”。

蚕、蚕丝、蚕茧的单体符号在双墩陶器底部、腹部、喇叭形圈足内侧出现 (如图9),在双墩先民眼里,蚕有蜕变死而复生、羽化成仙的神性。同时期浙江河姆渡遗址发现象牙盅刻有蚕纹,推测与蚕崇拜相关。其实在我国古代一直有着蚕神的传说,传说黄帝的元妃,后奉为嫘祖,为历朝历代皇后祭祀先蚕的对象,在民间有着蚕花娘子、马头娘等。我们从双墩器物蚕的图腾中可以看出双墩先民对蚕神的敬畏之心,表明在新石器时期蚕神就已经出现在双墩先民的意识形态领域。在中国古代,由于洪水泛滥,海水倒灌,海岸线要远远比现在更加深入到中国东部地区,[7](P30)而双墩古淮夷所处的地区实际上是靠近沿海的沼泽地带,东部沿海一直是古老的族群“夷”的生活区域。沿河而居的古淮夷部落以鱼为图腾可以从双墩器物看到鱼图腾存在的痕迹 (如图10),有单纯的鱼形、重线鱼形,还包括与十字、网形、箭簇形、枝桠形等结合的图腾符号,蔡运章在研究双墩刻画符号的资料中有《水经注·济水》说:“鱼山即吾山也”,可以为证。《易·观》:“观我生”。虞翻注:“坤为我”。鱼当是《坤》卦之象。[8](P311)可见鱼图腾在双墩古淮夷地区是存在的。在双墩器物装饰上同样出现了家猪、野猪的图腾符号 (如图11、图12),我国江苏南京浦口曾出土以猪为图腾崇拜的部落遗址,红山文化出土的以玉猪龙为图腾的表现器物。而双墩陶碗上刻绘的孕猪,体态肥硕笨重,腹部下垂接近地面,给人以步履艰难的感觉。而野猪图腾则鬃毛倒立,呈现没有完全训化的野性。《易·说卦传》:“坎为豕”,当是《坎》卦之象,这一卦像是双墩先民“制器尚象”习俗的产物。[8](P314)这些双墩先民图腾崇拜从真实模拟过渡到身体装饰再延伸到器物装饰上,以求得图腾对于氏族的庇护。

图腾究竟从哪些方面影响了原始装饰呢?岑家梧在《图腾艺术史》中说:“图腾集团的组织,完全建筑于平等劳动的原则之上,成员的日常服饰、住所装饰、用具样式,也作划一的表现,即以模仿图腾动物为目的的施行‘图腾同样化’(Assimilation of T otem)”[9](P31)。还有一些图腾形象已经由写实形抽象为一种符号或某种综合的神灵,我们不易分辨。双墩先民的这些图腾用于装饰的目的远不是为了美观,深层的文化内涵,则是象征。

三、双墩图腾与原始器物装饰渗透出原始装饰的象征主义内涵

象征是“用具体事物表示某种抽象概念或思想情感”。美国人类学家莱斯利·怀特认为:“人类使用象征;没有一种别的生物是如此。一个机体,要么具有象征的能力,要么不具有象征的能力,中介的阶段是没有的”[10](P243),象征无疑起源于人类的生产劳动,双墩先民就是通过这些无声的图像符号传达意思沟通交流的特殊方式。陶器上刻画的野猪、野鹿表明双墩祖先畏惧的对象,画在器物上象征不可战胜的力量。各式各样的图腾符号,其形状来源于大自然,象征一部落的公众观念,因而观念是产生象征的原因。[11](P24)双墩先民的装饰品多用动物骨骼和鹿角磨制而成,另有扁圆红褐色陶器璜、身饰猪首、陶祖前端等饰件。借鉴房龙在《人类的艺术》中说到原始的首饰:住在旷野里带着驯鹿打猎的人,可以说,也是一种开拓者。男人在寻找食物时,死亡率之高,也说明女人当时不太重要。项圈、小饰物等奢侈品,以及其他种种装饰用品,都是为部族中的男人准备的,而且只有男人用。[12](P31)以野兽的骨角皮毛作装饰,可以作为他的力量、勇气和灵巧的证明和标记。

从人类学家的研究成果分析双墩原始装饰可以看出:图腾、身体装饰和器物装饰在原始双墩先民眼中,无一例外地象征着某种特殊的神秘含义。原始装饰的象征内涵虽难以解读,但这种象征在文化传承中得到延续的时候,就可以找到它的根源。如双墩器物刻画符号中对有直接表现太阳崇拜的象征图形、还有圆形,包括圆形与十字结合、多圆组合、圆形与井状线、放射线组合等,类似的太阳崇拜图形在凌家滩文化、仰韶文化等都有发现,双墩圆形符号代表太阳崇拜的较早阶段,承载着原始宗教萌芽阶段的生命象征意义,同时随之产生四方意识,并有相关专家推测此时已经产生出原始太阳历法。[13]

双墩遗址器物装饰艺术对于研究原始装饰与图腾发展具有重要作用。其制作工艺及艺术性在新石器时代装饰方面具有很高研究价值,结合双墩器物刻画符号,我们会对双墩早期纹面装饰艺术与图腾崇拜的突出地位更加清晰,双墩新石器时代古淮夷原始宗教的产生、自然崇拜、生殖崇拜、图腾崇拜的发展交织并渗透到原始装饰艺术与原始图腾中。

[1]诸葛铠.设计艺术学十讲 [M].济南:山东画报出版社,2006.

[2]阚绪杭,周群,钱仁发.蚌埠双墩——新石器时代遗址发掘报告 (安徽省文物考古研究所,蚌埠市博物馆编著).2008.

[3]巫 鸿著.郑 岩,王 睿编.郑 岩等译.东夷艺术中的鸟图像[A].礼仪中的美术—巫鸿中国古代美术史文编 [M].生活·读书·新知三联书店,2005.

[4]弗洛伊德.图腾与禁忌 [M].北京:中央编译出版社,2005.

[5]何星亮.半坡鱼纹是图腾标志,还是女阴象征 [J].中原文物,1996.

[6]李子伟.“华婿履迹优羲”[A].张俊宗.陇古文化论丛 [C].兰州:甘肃人民出版社,2004.

[7]巫鸿.礼仪中的美术 [M].北京:三联书店,2005.

[8]蔡运章.蚌埠双墩“刻画符号”略论 [M].文物研究,1989.

[9]岑家梧著.图腾艺术史 [M].上海:学林出版社,1986.

[10][美]莱斯利·怀特著:象征 [M].庄锡昌等编,《多维视野中的文化理论》,杭州:浙江人民出版社,1987.

[11]居阅时,瞿明安主编.中国象征文化 (导论)[M].上海:上海人民出版社,2001.

[12][美]房龙著.衣成信译.人类的艺术 [M].北京:中国和平出版社,1996.

[13]李修松.上古时期中国东南地区的太阳崇拜 [J].历史研究,2002,(5):21.

A Study of Ancient Huaiyi Original Decoration and Totem Symbol

WAN Hui-Ling

(Art Design Department,Bengbu College,Bengbu,Anhui 233000)

Jade pendants,pottery clay,pottery,earthenware shaped brackets and other artifacts were unearthed in Shuangdun archaeological sites Bengbu,including clay surface pattern image of children as well as animal modeling imitation of special utensils and decorative patterns using a variety of techniques to shape with very strong sense of decoration.The decorative style has a certain artistic quality.Of the decorative symbolsfound in Shuangdun there are symbolsof flowers,silkworm,pig and other animal totems,which illustrate totem worship of ancestors and that Shuangdun simulated natural transition from the reality to the body and then extended to the decoration on the decorative objects,which reflect without exception a symbol of some special mystical meaning in order to achieve the clan totem for asylum.

Shuangdun site; ancient Huaiyi; original decoration; totem; symbol

K874

A

1671-9743(2012)01-0023-03

2011-12-24

蚌埠学院人文社科重点项目“淮河流域上古图腾崇拜艺术研究”,项目编号:2010SK01zd;安徽省教育厅人文社科项目“淮河中游春秋战国时期器物造型及纹饰研究”,项目编号:2011sk481;蚌埠学院淮河文化研究社科项目“淮河流域春秋青铜纹饰的图形符号学研究”,项目编号:BBXYHHWH2010C02。

万惠玲(1980-),女,安徽宿州人,蚌埠学院艺术设计系讲师,硕士,从事艺术设计、美术考古方面的研究。