漫游与温庭筠词体文学创作关系蠡测

2012-11-07李博昊

李博昊

(吉林大学 珠海学院 中文系,广东 珠海 519041)

漫游与温庭筠词体文学创作关系蠡测

李博昊

(吉林大学 珠海学院 中文系,广东 珠海 519041)

温庭筠一生足迹遍及名山大川、通都大邑,山河的秀美之色、都市的繁华之景悄然影响着词人的性灵与词作的境界。而戎幕闲谈、歌吹宴饮、干谒投赠的生活则改变着其创作的题材与风格。不仅如此,漫游使得庭筠接触了更多的民间词调,为词调的保存、完善与创制奠定了基础。

温庭筠;词;漫游;创作

漫游是中国古代士子普遍的人生经历,他们或为游山玩水,或为求仙访道,或为求学探友,或为声名远播,而畅游于山水之间,穿梭于通都大邑,往来于幕府边塞,沿途所见之自然风景,所感之风土民情都融进其品格和文风之中,同读万卷书一般,陶冶着人的性情,并于文学作品中留下了诸多印记,丰富着唐文学的表现领域,影响着唐文学的情思格调。晚唐的温庭筠也曾漫游大江南北,其所历地点约见下表[1]p1311-1353:

作为中国词史上第一位专力作词的文人,温庭筠的漫游也为其词体文学创作累积了一定的经验,使他的词作在创作内容和艺术表现上呈现出多样的风格。

一 画屏金鹧鸪——秾艳香软的主调

年轻时期的温庭筠主要生活在吴中,其“旧居当在苏州附近,滨太湖、傍吴淞江之处”。[1]p1314江南地区文化上同古老温婉的吴越文化密切相连,而自南渡以来,此地亦成为中国经济最发达的核心地带。在晚唐享乐之风兴盛的社会背景下,文化、商业气息浓厚的江南成为了“堆金积玉地,温柔富贵乡”。韦庄《菩萨蛮》中“如今却忆江南乐,当时年少春衫薄。骑马倚斜桥,满楼红袖招”,描绘了一派歌舞升平的社会场景。而《杜牧别传》所记“牧在扬州,每夕为狭斜游,所至成欢,无不会意,如是者数年”,则展现了狎妓冶游的时代风尚。士子们流连于秦楼楚馆、歌舞酒肆,陶醉于软语轻歌、仙姿曼舞,闺阁情怀在其精神生活中占据了重要的地位。而在市民阶层中,由于商品贸易的深入发展,商贾、船户、旅客、歌女的离别成为了日常生活中常见之景,俗艳、缠绵而又生活气息浓郁的男女离思类民歌十分发达。庭筠就是在这样的大环境中度过了年轻时光。

“庭筠大和四至五年游蜀”[1]p1323。成都是仅次于江南的富庶地区,且文化积淀较为深厚。刘禹锡《竹枝词·序》言“岁正月,余来建平,里中儿联歌《竹枝》,吹短笛,击鼓以赴节。歌者扬袂睢舞,以曲多为贤。聆其音,中黄钟之羽。卒章激讦如吴声,虽伧宁不可分,而含思宛转,有淇奥之艳音……”“含思宛转,有淇奥之艳音”指出了此地民歌轻软之风格。刘氏“以里歌鄙陋,乃依骚人九歌,作竹枝新调九章。”(《乐府诗集》)此调一出,效者甚多。孟郊《教坊歌儿》“去年西京寺,众伶集讲筵。能嘶竹枝词,供养绳床禅。能诗不如歌,怅望三百篇”表明了《竹枝》流行的盛况,也展现出民间文学对文人创作的浸染。杜佑《通典》中“巴蜀之人少愁苦,而轻易荡佚”之说不仅在这里得到体现,亦可在香艳的西蜀词中窥见一斑。

“庭筠离蜀后游踪所向,以现存诗分析应是下黔巫,游江汉、潇湘,归吴越。”至少两次到江汉,在江陵、武昌、襄州一带所作诗较多,仅次于关中诗和吴越诗。其在青年初游之时即留下了诸多宴游艳唱之歌诗,如《三洲词》、《西州词》[2]p254-255。《唐书·乐志》曰“《三洲》,商人歌也”,《古今乐录》言“《三洲歌》者,商客数游巴陵三江口往还,因共作此歌”,乃为伤别之作。而《西州词》仿吴声《西洲曲》,亦言商人离别,周珽《唐诗选脉会通评林》曰“深情婉谲,古练多致。”许学夷《诗源辨体》言“庭筠《西州词》……转韵体,用六朝乐府语。”周咏棠《唐贤小三昧集续集》评“迷离惝怳,得乐府神境。”庭筠此类作品色彩华美,情韵悠长,再次凸显了民间文学创作对文人的影响。

庭筠的湖南之行或在初游江汉之后,其在湖南游历甚广,到过岳阳、衡山、朗州等地,[2]p255此后在长安停留的时间较久。繁华的都市生活强化了词人早年即有的创作风格,《旧唐书·文苑传下·温庭筠》记其“初至京师,人士翕然推重。然士行尘杂,不修边幅,能逐弦吹之音,为侧艳之词。公卿家无赖子弟裴诚、令狐缟之徒,相与蒱饮,酣醉终日……”“能逐弦吹之音,为侧艳之词”表明其创作上已以轻艳为主格。

温庭筠少时处江南繁华之地,作品已带有金玉气息和女性气质,呈现出秾艳之色。其后来入蜀,漫游江汉、吴越之间,加之久居长安,大的社会背景使这种温婉华丽的格调得到了进一步的确立。作于蜀地的乐府诗《锦城曲》、作于江汉的《罩鱼歌》等作品鲜亮的色彩表现、柔婉的情愫表达被带进其词体文学创作之中,并渐成为主导风格。融合南朝宫体与北里倡风的创作是温庭筠作品的主要风貌,在他的词中,“暖香”、“金鹧鸪”、“玉钗”等华贵的词汇大量出现,《归国遥·双脸》、《酒泉子·花映柳条》、《南歌子·手里金鹦鹉》均为此类风格的代表作。

二 城上角声呜咽——疏朗阔大的别调

白居易《忆江南》中指出江南在“吴酒一杯春竹叶,吴娃双舞醉芙蓉”的繁华之外,尚有“日出江花红胜火,春来江水绿如蓝”之色。长江流域自然环境十分优美,有“春水碧于天”之景,“画船听雨眠”之趣,山川景致亦深深影响了温氏创作,使他的作品在华丽之余呈现出一种独特的清新疏朗之风。而庭筠年轻时也曾读书庐山,“读书山中,不仅读经史,也作诗赋。山林的清幽环境,对于士人情趣的陶冶,审美趣味的走向,都会有影响。读书山林又往往在青年时期,这种影响,常常随其终身,在他们的诗中反映出来”[3]p205。如《梦江南》“千万恨,恨极在天涯。山月不知心里事,水风空落眼前花。摇曳碧云斜”,汤显祖曰“风华情致”,陈廷焯言“低回深婉,情韵无穷”,胡国瑞曰“似清淡的水墨画,避去其所习用的一切秾丽词藻,只轻轻勾画几笔,而人物的神情状态宛然纸上,在作者整个词的作风上是极特殊的……这类作品在他的创作中是最为可贵的”[4]。而这种风格的出现,即源于秀水青山对作家品格的浸润。

28岁时,其出游边塞,“庭筠出塞是由长安出发,沿渭川西行,取回中道出萧关,到陇首后折向东北,在绥州一带停留较久。估计在边塞时间,在一年以上。诸诗多及军中生活,自称‘江南客’、‘江南戍客’,当系从军出塞。《过陈琳墓》(卷四)云:‘莫怪临风倍惆怅,欲将书剑学从军。’墓在今江苏邳县。疑为出塞前,自江南赴长安途中作。诗中投笔从戎书剑赴军志向,可说明其出塞目的。”[2]p253出塞开阔了人的视野,涤荡着人的心胸,使其创作呈现出慷慨的气势和阔大的境界。如《塞寒行》,周咏棠《唐贤小三昧集续集》言此作“健如生猱,较浓丽诸作,得进一格。”而《回中作》被王夫之《唐诗评选》评为“纯净可诵”。其后来在蜀地亦留下了如《过五丈原》等类似格调之作。这样的诗歌作品悄然影响着庭筠词体创作的风度,使他的词作在不自觉中呈现出阔大之格。如《定西番》“汉使昔年离别。攀弱柳,折寒梅,上高台。千里玉关春雪,雁来人不来。羌笛一声愁绝,月徘徊”。刘学锴评曰“意境开阔,风格清迥,文人之边塞词,中唐韦应物《调笑》(胡马)外,此当为时代较早者”[1]p981。而《清平乐·洛阳愁绝》,丁寿田、丁亦飞曰“此词悲壮而有风骨,不类儿女惜别之作”,刘学锴言“所写当非男女情人之伤别,而系丈夫之壮别。故遣词用语无脂粉气,声情亦遒壮浏亮”[1]p1009。

格调疏朗、境界阔大的词作在温庭筠现存之作中确为别调,但温氏今日存词或并非其全部创作,“陆游在《徐大用乐府序》中说:‘温飞卿作《南乡》九阙,高胜不减梦得《竹枝》,讫今无深赏者。’又在《跋金奁集》中说‘飞卿《南乡子》八阙,语意工妙,殊可追配刘梦得《竹枝》,信一时杰作也。’陆氏两次提起飞卿《南乡子》,现存的《花间集》、《尊前集》、《金奁集》都找不到。这说明不但温词专集久有参差,早已失传,即选录温词最多的《金奁集》(《彊村丛书》本《金奁集》系依明本校刻,内录温词六十二首,如果加上陆游所提到的《南乡子》八阙或九阙,当在七十首以上),也非陆游所见的原本,温词已经散失不少了”[5]p138。这或可说明温氏当时亦创作了一些此类风格之作,只因不合当时酒宴尊前的应歌之风,而未传于世。[6]

三 抛尽心力作词人——词调的定型与创立

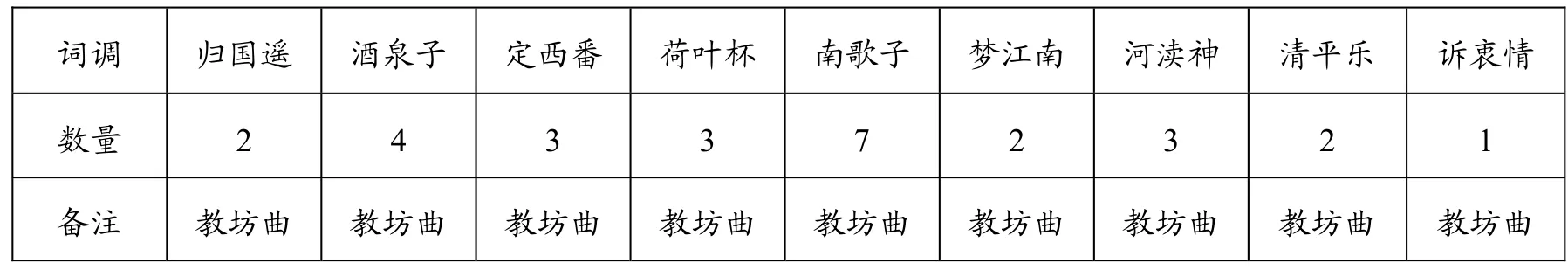

除去《菩萨蛮·玉织弹处珍珠落》、杨柳枝词八首、新添声杨柳枝二首,温氏存词计58首,其所用词调及创作数量可见下表:

温氏词作用调较多,这或与庭筠游历广泛有关,《酒泉子》、《定西番》、《蕃女怨》、《遐方怨》当是来自边塞的“军声”,而《南歌子》、《梦江南》则具江南韵致。

温氏创作中亦保留了一些民间词调,如《蕃女怨》、《河传》等,今可见两个词调的作品中,均以温词为最早。且由于飞卿知音晓律,在他的创作实践中,很多词调趋于定型,为后世词家树立了典范。如《菩萨蛮》调,敦煌曲子词中为“昨朝为送行人早。五更未罢金鸡叫。相送过河梁。水声堪断肠。唯念离别苦。努力登长路。驻马处再摇鞭。为传千万言。”“枕前发尽千般愿,要休且待青山烂。水面上秤锤浮。直待黄河彻底枯。白日参辰现。北斗回南面。休即未能休。且待三更见日头。”[7]p34表现出韵脚不拘、平仄通押,兼押方音而又常用衬字。而庭筠所作十四首《菩萨蛮》则有矩可循,基本确立了此调之制法。

温氏精通乐律,故能创制词调,《思帝乡》在飞卿存词中虽仅有一首,却为温氏首创。庭筠所创词调中最著名的即为《更漏子》,双调,上下片各23字。《花间集》中存词六首,皆在咏夜景中表达离思,“玉炉香,红蜡泪,偏照画堂秋思。眉翠薄,鬓云残,夜长衾枕寒。 梧桐树,三更雨,不道离情正苦。一叶叶,一声声,空阶滴到明。”谢章铤《赌棋山庄词话》云“《更漏子》‘梧桐树’数句,语弥淡,情弥苦。”陈廷焯《词则·大雅集》言“遣辞凄艳,是飞卿本色。结三句开北宋先声。”温庭筠与李商隐并称温李,而一般认为温诗才不及李,然正如尤侗《梅村词序》所言,“飞卿《玉楼春》、《更漏子》为词擅场,而义山无之也”。飞卿在创制与定型词调上造鸿鹄千里之势,收筚路蓝缕之功,“鼻祖”之位,实至名归。

庭筠一生足迹遍及大江南北,旖旎的江南风光、壮阔的边塞之景、清幽的山林之色,陶冶着诗人的性灵,使其创作带有清丽壮美之风;而流连于风花雪月、出入于秦楼楚馆、穿梭于酒筵歌席使得词人的视野倾向于裙裾脂粉,颇具轻艳柔丽之格,且这种词风渐成为飞卿词体文学创作的主调。然尽管飞卿词作多美人之姿、金玉之景,一种哀婉的心绪却时时流淌在作品中,大有“陋室空堂,当年笏满床;衰草枯杨,曾为歌舞场……说什么脂正浓、粉正香,如何两鬓又成霜”之感。此即引申出飞卿词有无寄托之问题。主寄托最典型的为张惠言《词选》评《菩萨蛮》,“感士不遇也。篇法仿佛长门赋……‘照花’四句,离骚初服之意”;陈廷焯《白雨斋词话》言“飞卿词如‘懒起画蛾眉,弄妆梳洗迟’,无限伤心,溢于言表。又‘春梦正关情,镜中蝉鬓轻’,凄清哀怨,真有欲言难言之苦……飞卿《菩萨蛮》十四章,全是变化《楚骚》,古今之极轨也。徒赏其芊丽,误矣。”而以王国维为代表的主无寄托说者则言“皆兴到之作,有何命意?”然两家之说均过于绝对,文学作品的鉴赏本即为“知我者,谓我心忧;不知我者,谓我何求”的思维活动,乃是“处其境者,可以痛哭;不处其境者,可以歌舞”的艺术感受。飞卿也曾怀抱高昂的人生理想入幕府、游边塞、居长安、谒名流,但他一生仕途坎坷,壮志未酬,其词作中确有着几丝孤凄与彷徨。这种落寞的情感,或正是来自于他对理想幻灭的悲愤、对韶光易逝的感伤、对前途渺茫的无奈,因此“张惠言虽然牵强附会,温庭筠的词确实可以给我们一种联想,也就是西方的阐释学所说的衍生义(Significance)……如果用这种理论反观我们的诗歌,就会知道,张惠言和陈廷焯把温庭筠的词说成是有屈原《离骚》的意思是有道理的。”[8]p39-40

[1]刘学锴.温庭筠全集校注[M].北京:中华书局,2007.

[2]陈尚君.温庭筠早年事迹考辨[A].中华文史论丛(总第18辑)[C].上海:上海古籍出版社,1981.

[3]袁行霈.中国文学史·第二卷[M].北京:高等教育出版社,1999.

[4]胡国瑞.论温庭筠词的艺术风格[J].文学遗产增刊,1958(六辑).

[5]詹安泰.宋词散论[M].广州:广东人民出版社,1980.

[6]李博昊.《金荃集》、《花间集》所录温庭筠词作研考[J].兰台世界,2012,(4).

[7]任二北.敦煌曲校录[M].上海:上海文艺联合出版社,1955.

[8]叶嘉莹.唐宋词十七讲[M].石家庄:河北教育出版社,2000.

I206

A

1673-2219(2012)05-0024-03

2012-01-09

广东省教育厅高等学校千百十人才培养工程基金资助项目;吉林大学珠海学院“百人工程”骨干教师培养计划项目;吉林大学珠海学院院内科研立项项目“唐五代词发生发展史”。

李博昊(1982-),女,吉林榆树人,吉林大学珠海学院中文系讲师,硕士,从事中国古代文学研究。

(责任编校:王晚霞)