俱乐部式管理在社区慢性病防治中的效果评价

2012-11-01王荣辉黄时美陈立新蔡成活林培森廖镇光

王荣辉,黄时美,陈立新,蔡成活,林培森,廖镇光

(广东中山市古镇人民医院,广东 中山 528421 E-mail:wrh-hp@163.com)

随着我国社会经济日益发展,人口老龄化的日渐明显,慢性非传染性疾病(简称慢性病)的发病率也随之逐年升高,高血压和糖尿病已经成为当前最主要的慢性疾病,严重影响我国人民的身体健康,成为我国政府和人民群众日益沉重的医疗负担,预防与控制慢性病势在必行,刻不容缓。我院作为全国慢性病综合防治示范单位,自1997以来一直致力于开展社区慢性病的预防与控制工作,为探讨更好的一体化综合防治方式,我院于2009年6月在曹步社区卫生站试点成立首个慢性病俱乐部,藉此平台对社区慢性病患者进行综合性防治一体化工作,现对俱乐部管理这种新模式的作用效果作一阶段性总结评价,与同行探讨。

1 资料与方法

1.1 一般资料 2009年6~9月共有60例慢性病患者自愿加入俱乐部成为会员,发给会员证,均为本地常住居民,男24例,女36例,平均年龄61.6岁,其中高血压 41例,糖尿病 37例,高血脂49例;选取同期52名非会员慢性病患者作对照组,亦为本地常住居民,男19例,女33例,平均年龄 63.4岁,其中高血压34例,糖尿病29例,高血脂40例。两组人群的性别、年龄、文化程度、职业、生活方式等比较差异无显著性。

1.2 方法 所有病例均按照最新的中国高血压[1]、糖尿病[2]、成人血脂异常[3]防治指南予以诊断和药物治疗,由经过心血管专科培训和糖尿病专科培训的全科主治医生全程负责诊治及健康指导,凡俱乐部会员均要求依时参加每月一次的健康教育讲座与交流活动,同时可享受免费测血糖、血压、体重及免挂号费的待遇,对非会员慢性病患者只给予不定期督导药物治疗等一般性指导。所有慢性病患者在干预开始和结束之时均做统一的慢性病知、信、行问卷调查及观察指标监测,观察时间截止至2010年 9月,为期1年。

1.3 观察指标 血压控制率、血糖控制率、血脂控制率、生活行为方式改善率(知、信、行问卷调查由慢性病管理系统自带),及血压、血糖和总胆固醇的变化。

1.4 统计学分析 所有病例的个人资料均录入2008年版卫生部慢病管理软件,系统自动统计生成各率,使用SPSS 13.0统计软件包。计数资料采用χ2检验;计量资料用()表示,采用 t检验。

2 结果

2.1 1年后两组人群生活行为方式改善情况 会员组生活行为方式改善率(60.00%)明显高于非会员组(21.15%),χ2=17.26,P<0.005。

2.2 1年后两组人群病情控制情况 会员组血压控制率、血糖控制率、血脂控制率均优于非会员组,见表1。

表1 两组血压控制率、血糖控制率、血脂控制率比较 (n,%)

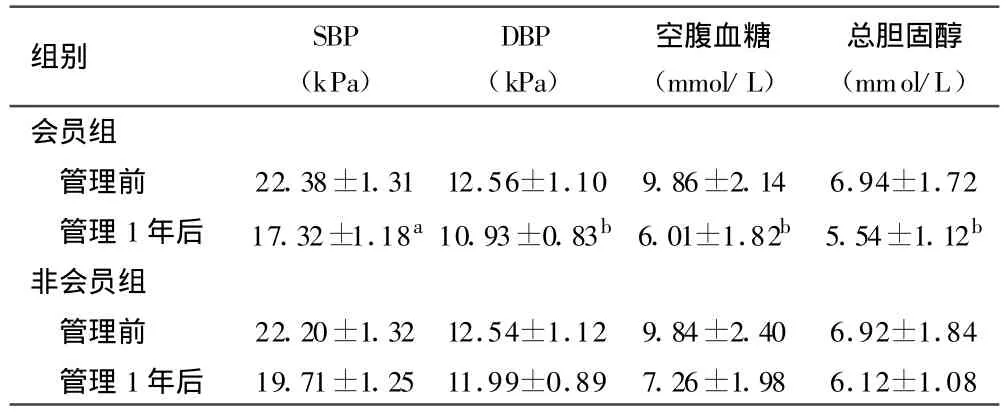

2.3 管理前后两组血压、血糖和总胆固醇的变化 会员组血压、血糖和总胆固醇水平的下降情况优于非会员组,见表2。

表2 干预前后两组血压、血糖和总胆固醇水平的变化 ()

表2 干预前后两组血压、血糖和总胆固醇水平的变化 ()

注:与非会员组比较,a:P<0.01,b:P<0.05

组别 SBP(kPa)DBP(kPa)空腹血糖(mmol/L)总胆固醇(mmol/L)会员组管理前 22.38±1.3112.56±1.10 9.86±2.14 6.94±1.72管理1年后 17.32±1.18a10.93±0.83b6.01±1.82b 5.54±1.12b非会员组管理前 22.20±1.3212.54±1.12 9.84±2.40 6.92±1.84管理1年后 19.71±1.2511.99±0.89 7.26±1.98 6.12±1.08

3 讨论

3.1 慢性病俱乐部取得明显的防治慢性病效果 慢性病患者大都有多种心脑血管病危险因素并存于一身,需要进行综合性危险因素控制。我们在长期的防控临床实践中也深刻体会到预防与治疗应结合在一起进行综合性一体化干预,以治促防,以防促治,如此方能取得良好的效果。

本研究结果显示俱乐部会员组的生活行为方式改善率明显要好于非会员组,其血压控制率、血糖控制率及血脂控制率均优于非会员组,差异有显著性(P<0.01或P<0.05),尤其是血压控制率差异更为显著,会员组血压、血糖和总胆固醇水平下降值也低于非会员组,说明俱乐部式慢性病管理模式的强化效果是很明显的。它为实现慢性病综合性防治一体化干预提供了一个很好的切实可行的管理平台,可以同时发挥出健康教育、健康促进、药物治疗、病情监测、医患交流、患患交流等多方面综合性的良好平台作用。

3.2 俱乐部管理水平有待提高与完善 利用慢性病俱乐部的形式进行慢性病的综合性防治一体化干预是一种新的尝试,国内的经验已经表明[4,5],在医务人员的协助下,患者个人采取一定的预防和治疗性的保健活动,发挥个人的主观能动性的慢性病自我管理是社区开展慢性病防治工作的有效方法。尽管本研究的病例数还比较少,但也已经显示出俱乐部管理模式的明显优势。所以我们认为有必要进一步去探讨、研究慢性病俱乐部管理模式的社区实践,不断去完善它,适时推广它,早日让更多的慢性病患者受益。

[1]中国高血压防治指南修订委员会.中国高血压防治指南(2005年修订版)[M].北京:人民卫生出版社,2006.

[2]中华医学会糖尿病学分会.中国2型糖尿病防治指南(2007年版)[J].中华医学杂志,2008,88(18):1227-1245.

[3]中国成人血脂异常防治指南制定联合委员会.中国成人血脂异常防治指南[J].中华心血管病杂志,2007,35(5):390-413.

[4]傅东坡,傅华,Mc Gowan,等.上海慢性病自我管理项目实施效果的评价[J].中国公共卫生,2003,19(2):223-225.

[5]傅东坡,傅华,顾学萁,等.慢性病自我管理[J].上海预防医学杂志,2001,13(10):484-485.