知识产权刑事案件疑难问题实证研究

2012-10-29宋鹏

宋 鹏

(北京顺义区人民检察院,北京101300)

一、侵犯知识产权案件办理的基本情况

1.知识产权案件办理基本数据情况。

(1)办理知识产权案件数。2007年至2011年共受理知识产权类犯罪案件34件50人,在犯罪主体方面,一般共同犯罪的15件25人,三人以上团伙犯罪的13件17人,其余移送时均为一般自然人犯罪。

图1 知识产权刑事案件办理总体情况

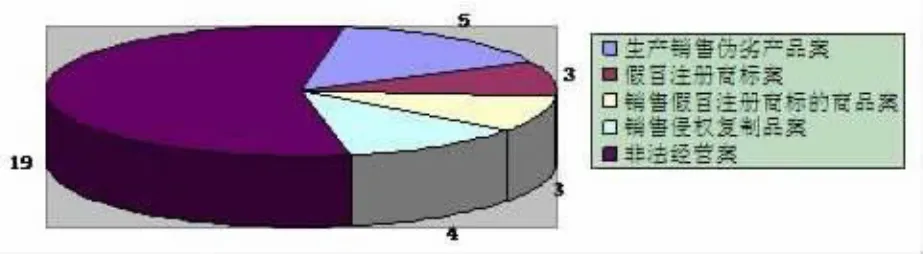

(2)涉及的罪名。其中涉及的罪名包括生产、销售伪劣产品案5件5人,假冒注册商标案3件3人,销售假冒注册商标的商品案3件3人,销售侵权复制品案4件5人,非法经营案19件34人。

图2 知识产权刑事案件涉及的罪名情况

2.办理的知识产权刑事案件特点。

(1)涉案罪名多样化。2007年至2011年五年间共办理知识产权类案件34件50人,罪名涉及到生产销售伪劣产品、假冒注册商标、销售假冒注册商标、销售侵权复制品、非法经营等。涉及的罪名也由原来单纯集中在生产、销售伪劣产品、假冒注册商标、销售假冒注册商标的商品和非法经营等四类案件,扩展至非法制造、销售非法制造的注册商标标识和销售侵权复制品等,呈现多样化趋势。

(2)涉案主体文化程度低。据统计,在办理的侵犯知识产权犯罪案件34件50人中,小学及以下人数共25人,占总人数的50%;中学及中职的人数为15人,占总人数的30%;大学及以上的人数为10人,占总人数的20%。可见,侵犯知识产权案件的涉案主体总体文化程度较低。

图3 知识产权刑事案件涉案主体文化程度

(3)犯罪趋向组织化、规模化。侵犯知识产权案件往往表现为团伙犯罪,涉及人员多,分工明确,内部组织也较为严密。在调研的侵犯知识产权案件中,占有较大比重系生产、销售假烟案件,此类案件已呈现出组织化、规模化的趋势,不再局限于小作坊方式,逐步形成专业化分工。涉案假烟通常是在运输途中被公安人员发现,但运输假烟的驾驶员往往只是收取一笔较高的“运费”,对于假烟的制造者、下家、来源、销售途径等毫不知情,甚至还有少数驾驶员对其所运货物系假烟都不知情,打击此类犯罪的难度相当大。

(4)犯罪手段复杂化、智能化,作案隐蔽,查处难度加大。

1)由于制假地和售假地往往分离,制假工厂通常是分布在外地各省市,单查处售假地通常很难查到假货源头,给查处此类犯罪带来了很大的困难。实践中主要是加大了对仓储地的打击力度,通过对假货存储仓库的打击,查获了大量侵犯知识产权的商品。2)犯罪分子往往采取做假账或干脆不做账的方式,即使被查获,也常常因难以查清全部经营数额和违法所得数额而难以处理。有的犯罪分子在销售摊位设置暗室,逃避执法检查;有的犯罪分子则通过使用假名、上下家单线联系等方式,给破获制假售假网络犯罪增加了难度。3)利用高科技手段侵犯知识产权的新类型案件不断增加,智能化犯罪日益明显。此类案件的犯罪领域已经从物理空间发展到了虚拟空间,犯罪对象从传统的实物侵权发展到无形物质的侵权,也增加了办案难度。当前,犯罪分子利用网络侵犯知识产权的案件主要集中在利用“私服”外挂侵犯网络游戏知识产权,或者是仅仅通过篡改或者复制特定程序、授权许可证等文件侵犯知识产权。由于网络侵权的行为发生在虚拟空间里,其证据主要是电子证据,犯罪分子可以很方便的利用技术消灭自己在网络空间留下的痕迹,也可以直接予以改变而不留痕迹,以致于无法用传统的方法对案件进行调查取证,具有很大的查处难度。另外,由于此类犯罪的犯罪嫌疑人普遍文化程度较高,专业技能强,并且具有一定的反侦查意识和能力,也给办案带来了不小的难度。

二、知识产权犯罪案件中的疑难问题分析

1.定性方面的疑难问题。

(1)与注册商标“相同的商标”的判断主体。在假冒注册商标罪中,一个重要的问题是与注册商标“相同的商标”的判断。最高人民检察院、最高人民法院2004年出台的《关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(以下简称《解释》)第八条规定“相同的商标”是指与被假冒的注册商标完全相同,或者与被假冒的注册商标在视觉上基本无差别、足以对公众产生误导的商标。2011年,最高人民法院、最高人民检察院、公安部出台的《关于办理侵犯知识产权刑事案件适用法律若干问题的意见》(以下简称《意见》)对这一标准进一步细化为:“(一)改变注册商标的字体、字母大小写或者文字横竖排列,与注册商标之间仅有细微差别的;(二)改变注册商标的文字、字母、数字之间的间距,不影响体现注册商标显著特征的;(三)改变注册商标颜色的;(四)其他与注册商标在视觉上基本无差别、足以对公众产生误导的商标。”司法解释中虽然对“相同的商标”的判断标准作出了细致规定,却没有涉及“相同的商标”的判断主体问题。

实践中,行政案件由工商行政部门判断,刑事案件由司法机关判断。但判断标准的一个关键点是“足以对公众产生误导”,工商行政机关、司法机关的判断能否代表公众的感受?一种观点认为,工商行政机关、司法机关的判断不能够代表公众的判断,建议由国家商标局或有资质的中介组织承担“相同的商标”判断的鉴定;另一种观点认为要给法官留出足够的判断空间。首先,国家商标局没有作出是否“相同的商标”鉴定的义务。其次,社会中介组织也有其利益需求,虽然法官的判断也会有分歧,但已有严谨的司法程序来平衡分歧,而社会中介组织的鉴定还没有相关的平衡机制。[1]

(2)未售出的侵权商品的价值计算。根据2004年的司法解释,制造、储存、运输和未销售的侵权产品的价值,按照标价或者已经查清的侵权产品的实际销售平均价格计算。侵权产品没有标价或者无法查清其实际销售价格的,按照被侵权产品的市场中间价格计算。这里首先是“无法查清侵权产品的实际销售价格”如何界定的问题。有的案件中买受公司远在新疆、西藏,有的甚至在国外,嫌疑人不能说清公司的名称、地址等具体信息,但又辩称若带其到当地辨认的话其能够指认。此时,司法机关是否必须付出成本带其到买受公司所在地去查清销售价格,对如何理解“价格无法查清”存在分歧。因此,有必要制定统一的“价格无法查清”司法标准,避免控辩双方在这个问题上的争议。

这里还存在一个问题,侵权产品没有标价或者无法查清其实际销售价格的,根据司法解释此时应按照被侵权产品的市场中间价格计算,但假冒商品与真品之间价格悬殊,特别是假冒国际知名商标的商品与真品(奢侈品)之间售价差额达到十几倍甚至几十倍,案值动辄上百万、上千万,有的甚至过亿,与假冒注册商标的商品的真实售价悬殊过大,量刑时难以选择适当的刑罚,还会造成既遂、未遂犯罪被告人罪刑不均衡,可能出现对未遂犯的量刑反而过重的情况。[2]因此,“按照被侵权产品的市场中间价格计算”的方法,既不符合实事求是的基本原则,也不符合罪责刑相适应的刑法原则。

(3)与其他罪名竞合时的法律适用。当侵犯知识产权犯罪与生产、销售伪劣商品罪出现竞合时如何处理,处理的法律、法理依据是什么?实践中常遇到销售假冒注册商标的商品同时又是伪劣产品的情况,对此《意见》明确规定“依照侵犯知识产权犯罪与生产、销售伪劣商品犯罪中处罚较重的规定定罪处罚”。对于这两个罪名之间的关系,理论界有多种不同说法。有人认为两罪之间是法条竞合关系,因为“假冒”即“伪”,故假冒他人注册商标的商品,必然同时是生产、销售伪劣产品罪中的“伪”商品,所以,假冒注册商标罪必然包含于生产、销售伪劣产品罪之中,二者构成法条竞合关系。第二种观点认为,这种情形符合想象竞合犯的特征,应当按照想象竞合犯“从一重罪处断”的原则处理。第三种观点认为,这种情形属于牵连犯,应当按照牵连犯的处罚原则处理。而对于具体的处理方法,又形成两种意见,一种意见认为,应当按照牵连犯的一般处罚原则从一重罪处罚。另一种意见认为,我国立法和司法解释在许多情况下将牵连犯按照数罪并罚原则处理,故对假冒注册商标罪和生产、销售伪劣产品罪的牵连犯,也应当按照数罪并罚的原则处理。第四种观点认为,在这种情况下行为人构成独立的两罪,应当数罪并罚。[3]笔者认为,侵犯知识产权犯罪的构成要件不要求是生产、销售伪劣商品,而生产、销售伪劣商品也不以侵犯知识产权为要件,故两罪在法条上并没有重合关系,不属于法条竞合。销售假冒注册商品的伪劣产品,属于一个行为既侵犯他人注册商品专用权,又侵犯了消费者利益,同一行为同时违反了商标法和产品质量法,应属于想象竞合犯,应择一重罪处罚。

(4)《意见》出台后销售盗版等侵权复制品的定性。这一问题主要涉及侵犯著作权罪与销售侵权复制品罪的法律适用。刑法第217条规定,未经著作权人许可,复制发行其文字作品、音乐、电影、电视、录像作品、计算机软件及其他作品,违法所得数额较大或有其他严重情节的,构成侵犯著作权罪。刑法第218条又单独将销售侵权复制品行为规定为销售侵权复制品罪。由于对“复制发行”的理解不同和司法解释对两罪定罪量刑标准规定的不同,在以往的司法实践中,产生过侵犯著作权罪与销售侵权复制品罪的理解分歧。在《意见》出台前,理论界对刑法第217条的理解有分歧,但销售是典型的“发行”行为是没有争议的。从法条的逻辑关系看,第217条的“复制发行”只能解释为既复制又发行。《意见》明确了刑法第217条规定中的“发行”包括总发行、批发、零售、通过信息网络传播以及出租、展销等活动,之所以作出这样的解释有一定的政策背景,是出于加大打击盗版力度、保护知识产权的需要。因此,《意见》实施后,销售盗版的行为应定侵犯著作权罪,不能定销售侵权复制品罪,也不能定非法经营罪。

2.证据方面的疑难问题。在办理销售假冒注册商标的商品案件时,公安机关一直以来仅提供被侵权或者被侵害单位出具的证明,来证实查获的商标或者假冒注册商标的商品是被侵权或者被假冒侵害的。但是,从证据的充分性上来看,该证明实质上只是被害方单方面的证据,且被侵权者往往是从有利于自身的角度出发而提供相关证明;对于其证明材料的内容,鉴定的方法、程序、结论,是否符合真实情况,是否科学,是否准确公正,以及是否达到了充分的要求等可能存在的问题,在办案实践中没有把握。实践中,辩护律师也提出存在由无权单位出具鉴定结论的问题。对此,审判机关虽有同感,并且有观点认为该种证据应当由犯罪嫌疑人举证倒置(即由犯罪嫌疑人举证其有权销售商标或其销售的带有商标的商品不是假冒的,否则即推定其侵犯知识产权构成犯罪),但在司法实践中鉴于无其他权威可信、科学合法的第三方证据来源,以及犯罪嫌疑人实际举证能力的限制,往往是维持“侵不侵权由被害方说了算”的现状,而予以认同,并据以定罪。由于该类案件的犯罪嫌疑人多数都是被取保候审的,且犯罪情节比较轻微,最终受到的刑罚不会太重,因此,实际案例中犯罪嫌疑人对此也没有什么异议。然而,从犯罪指控角度而言,还有待进一步论证。

3.行政执法与刑事司法之间的衔接问题。现阶段,检察机关侦查监督部门位居前沿,与行政执法机关借助信息平台互相衔接,具有较好的发展态势。但是,在公诉阶段,尚未有行政执法与刑事司法相衔接的有效方法与机制。目前,大多数案件是以行政和民事优先,刑事司法保护还未在社会上受到广泛的认同和重视,人们对于知识产权刑事司法保护的认识不足,执法环境尚待改善,导致人们大多在行政、民事保护失效的情况下,才会选择刑事司法保护的途径,因而一定程度上影响了刑事打击犯罪的力度和效果。当然,在具体保护手段上,还是应当把握住“以行政处罚为先,刑事手段后置”为主的原则,在有些案件中,案值刚达到起刑点,犯罪嫌疑人有自首或者立功情节,认罪认罚态度较好的,可以在强制措施上以取保候审为主,在刑事诉讼上以不起诉为宜。

三、知识产权犯罪案件法律适用意见

基于上述对知识产权案件在法律适用中存在的疑难问题的分析,我们提出知识产权案件的法律适用意见,以提高检察机关打击侵犯知识产权刑事案件的力度和精度,在保障知识产权的同时也能在最大程度上保障公民的合法权益不受侵犯。

明确与注册商标“相同商标”的判断主体。笔者认为,注册商标的评判应该有两个主体:一是一般主体,即相关公众,另一个是特定主体即专业的机构。这里的相关公众指的是购买与注册商标“相同商标”商品的消费者。他们在购买某种品牌的商品时一般都会做出其所购买的商品的注册商标与其先前所知的注册商标是否相同的判断,并进而影响其购买的决策。因此,由他们来评判何谓与注册商标“相同商标”最为适合。但消费者毕竟不具备专业知识和鉴定技能,而商标专业技术人员、商标行政审查人员、商标司法审查人员等特定鉴定主体可以弥补一般主体的评判劣势,两者相结合可以很好的解决该问题。

明确未售出的侵权商品的价值计算标准。在知识产权犯罪数额认定上,只要买卖双方签订合同、约定价款或支付定金,无论货物是否已交付,都存在期待利益,可据此计算“销售金额”。标价与已查清的侵权产品实际销售价格相差不大的,可以作为认定依据;标价明显偏低,甚至低于生产成本,且实际销售价格又难以查清的,应当按照真品的市场中间价格计算。对被侵权产品未投入市场或无国内市场价格的情况,在无标价或无法查清实际销售价格时,货值金额可将权利人从特定客户处收取的报酬作为参照,可稍低于这一报酬。对无国内市场价格、只有国际市场价格的情况,应同时考虑商品进入中国市场的可能价格。

畅通渠道,进一步完善行政执法与刑事司法的衔接机制。建议在公安机关与行政执法机关之间建立相应的对口办案机制,打通行政执法中达到犯罪构成标准的案件向刑事司法程序转移的渠道,拓宽侵犯知识产权案件的来源,在此基础上,将行政执法与刑事司法相衔接制度进一步向公诉阶段推进。鉴于目前行政执法与刑事司法相衔接的制度在侦查监督部门开展的有利趋势,有必要开展专题研究分析,将此制度一并纳入捕诉衔接机制中,形成有效对接。

[1]吴忆萍.假冒注册商标罪中“相同商标”的认定[J].电子知识产权,2008(1).

[2]詹昌裕,傅树朝.侵犯知识产权刑事案件若干法律问题探讨[J].福建公安高等专科学校学报,2005(6).

[3]赵秉志,田宏杰.侵犯知识产权犯罪比较研究[M].北京:法律出版社,2004:35.