冠状动脉栓塞致急性心肌梗死一例

2012-10-25李忠佑刘健陈红

李忠佑 刘健 陈红

1 病例资料

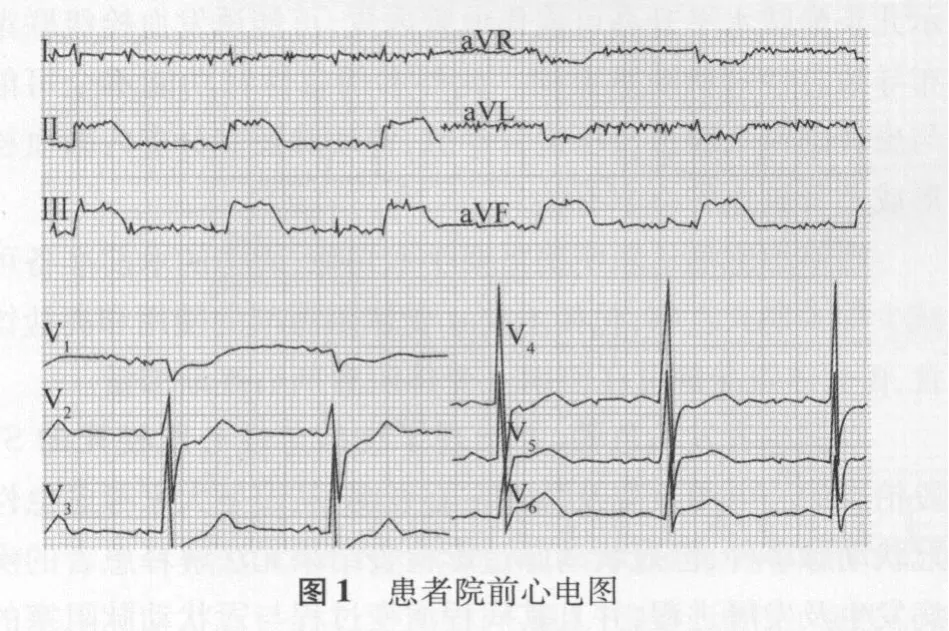

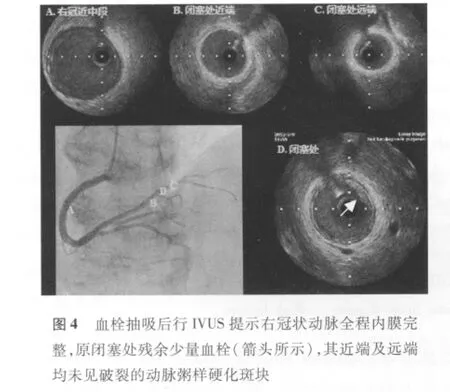

患者男,82岁,因“间断心悸、气促4年,加重1个月,突发腹痛3 h”经急诊收住入院。患者4年前起反复出现心悸、气促,每次持续数十分钟至数小时,间隔数日至数月发作,曾在某次发作后就诊于社区医院,心电图提示心房颤动,静脉予胺碘酮后成功转复。此后,患者仍间断有上述症状,发作时自服“胺碘酮”,症状均可逐渐缓解。近1个月来,患者发作频繁,间隔数日即发作1次。入院前12 h,患者夜间排尿后再次发作,连续服用“胺碘酮”及“美托洛尔”后约2 h缓解。入院前3 h,患者又诉心悸、气促,此次同时伴有持续上腹部剧烈疼痛,无放射,无其他伴随症状,呼叫120救护中心,急行心电图提示Ⅱ、Ⅲ、aVF导联ST段抬高0.4 mV(图1),诊断急性下壁心肌梗死,送至我院急诊,立即启动绿色通道,转运至导管室,行直接经皮冠状动脉介入术(PCI)。患者既往无高血压、糖尿病、脑卒中病史,平素可登4层楼,有前列腺增生病史,5年前曾因腰椎间盘突出行手术治疗。否认长期药物应用史。无烟酒嗜好。入院查体:体温36.6℃,脉搏57次/min,呼吸24次/min,血压120/80 mmHg。颈静脉无怒张,双肺呼吸音粗,双下肺未闻及啰音,心界不大,心律齐,拒绝腹部触诊,未闻及腹部血管杂音,双下肢无水肿。实验室及辅助检查:心肌损伤标记物:肌酸激酶同工酶(CK-MB)23.9 ng/ml,肌红蛋白(MYO)453.30 ng/ml,肌钙蛋白(TnI)11.74 ng/ml。生化:谷氨酸转氨酶(ALT)24 U/L,天冬氨酸氨基转移酶(AST)162 U/L,乳酸脱氢酶(LDH)425 U/L,肌酸激酶(CK)1145 U/L,总胆固醇(TC)3.63 mmol/L,三酰甘油(TG)0.62 mmol/L,高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)0.97 μmol/L,低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)2.49 mmol/L,血糖4.65 mmol/L,尿素氮 4.40 mmol/L,肌酐 85 μmol/L,尿酸278 μmol/L。D-二聚体:462 ng/ml。床边超声心动:左心房前后径3.0 cm,左心室舒张末内径5.0 cm,室间隔厚度1.0 cm,左心室射血分数64%,节段性室壁运动异常(左心室下壁基底段)。予患者嚼服阿司匹林300 mg及氯吡格雷600 mg,经右桡动脉途径行急诊冠状动脉造影术,结果提示左侧冠状动脉前降支及回旋支均未见明显狭窄,右侧冠状动脉远端完全闭塞(图2)。考虑患者为典型急性心肌梗死(acute myocardial infarction,AMI),造影后决定干预右冠状动脉,导丝顺利通过闭塞后予抽吸导管抽吸3次,可见红色条状血栓及散在白色渣样物。复查造影,患者血流恢复,就诊至球囊扩张(door-toballoon,D2B)时间74 min。但是,残留血栓迁移闭塞右冠状动脉后侧支远端(图3),再次尝试抽吸未能成功,考虑其血管直径较小,未再予以干预。另外,患者原闭塞处未见残余明显狭窄,与常见动脉粥样硬化斑块形成,最终破裂导致AMI的影像表现不同。因此,决定行冠状动脉血管内超声(intravenous ultrasound,IVUS)探查闭塞处血管情况。IVUS显示右冠状动脉全程内膜完整,原闭塞处未见动脉粥样硬化斑块,有少量血栓残留(图4)。最终诊断患者右冠状动脉栓塞为此次急性下壁ST段抬高型心肌梗死的病因。栓子源于心房颤动后左心房形成的血栓可能性大。患者术后持续低分子肝素抗凝,联合美托洛尔12.5mg 2次/d控制心率,在出院前起始华法林治疗,维持INR 1.6~2.5。患者在出院后3周,在严格监测INR的情况下,仍发生了上消化道出血。影像学检查发现患者胃体中存在4.9 cm×3.4 cm间质瘤,综合考虑患者高龄、肿瘤低恶性程度,选择保守观察。此后,患者拒绝再接受任何抗栓治疗,心房颤动的治疗策略变更为控制节律,长期服用胺碘酮。至今,随访近半年,患者未再发生不良事件。

图2 冠状动脉造影

2 讨论

本例患者起病过程、随之的诊疗方案均与其他典型AMI无异,但是其病因却较为罕见,考虑为冠状动脉栓塞。依据:(1)患者病史中无劳累诱发胸痛的典型心绞痛病史;(2)发病前有反复发作心房颤动,而又自行转复却未行抗栓治疗;(3)导管抽吸后可见红色血栓;(4)右冠状动脉原闭塞处无残余狭窄;(5)IVUS证实患者右冠状动脉全程内膜完整,无动脉粥样硬化斑块破裂证据。尽管患者在术后当日超声心动检查及术后1周的经食道超声均未见左心房内血栓,仍考虑患者栓子源于心房颤动后左心房内形成的血栓。

此外,患者高龄老年,现有的循证医学证据,包括AFFIRM、RACE等研究均显示,在严格的抗栓治疗前提下,控制心率与控制节律无临床预后的统计学差异,因此,此患者最先选择前者方案。同时,无论依据国内外指南的评分(CHADS2或CHA2DS2VASC)标准,均应建议华法林抗凝治疗,而且,此患者的HAS-BLED评分仅为1分,为低出血风险人群,遵循指南抗凝治疗理应使患者更多的临床获益。然而,遗憾的是,即使在严密监测INR值在2.0~2.5的区间内,患者仍然发生了消化道出血,需予以密切随访观察。

在文献中,非动脉粥样硬化因素致 AMI者占1% ~7%[1],但具体冠状动脉栓塞的比例如何尚不清楚。20世纪80年代以前,此类患者及时、准确诊断非常困难,AMI事件后存活患者的诊断一般是回顾性诊断[2-4]。国外一项419例心肌梗死致死的尸检研究中,病因为冠状动脉栓塞的病例占13%(55例)[4]。因此,随着PCI诊疗技术不断的进展,绿色通道普及开展,冠状动脉栓塞致AMI的诊断例数、及时性、准确性将不断得到提高,近年来也不断有相关的病例报告见诸国内外文献。文献中统计近2/3的冠状动脉栓塞患者存在心脏瓣膜病损害,其感染赘生物或血栓、钙化碎片是最主要的栓子来源。心肌病伴随血栓形成导致栓塞冠状动脉也占较高比例。其他瘤栓、矛盾性栓子、医源性栓子均较少见。此例患者无瓣膜性及结构性心脏病,为特发性心房颤动后血栓形成致冠状动脉栓塞,在既往的病例报告中也较为罕见。

如果能将抽吸出的患者血栓行病理检查,能更直观证实患者冠状动脉栓塞。日本的医师曾在其病例报告中报道,将抽吸出的红色血栓送检病理,血栓成分为大量的红细胞,仅有少量白细胞、血小板、纤维蛋白,与常见的冠状动脉血栓中富含血小板、纤维蛋白及胆固醇晶体显著相异,从而证实了AMI病因为冠状动脉栓塞。本例个案中IVUS对于鉴别血栓来源有重要意义,闭塞的冠状动脉却无粥样硬化斑块破裂的影像表现,可提示血栓来源于冠状动脉以外,比单纯冠状动脉造影具有更好的敏感度及特异度。未来,随着技术的进展,光学相干断层显像(OCT)、VH-IVUS等技术可为临床医师提供更高质量的影像学检查,更有利于疾病的准确诊断。此外,抽吸导管投入临床应用为治疗此类病例提供了最直接及有效的手段,极大地改善了患者的生存率及预后状况。

[1]Cheng TO.Coronary embolism.Int J Cardiol,2009,136:1-3.

[2]Charles RG,Epstein EJ.Diagnosis of coronary embolism:a review.J R Soc Med,1983,76:863-869.

[3]Prizel KR,Hutchins GM,Bulkley BH.Coronary artery embolism and myocardial infarction.Ann Intern Med,1978,88:155-161.

[4]Loire R,Tabib A.Coronary embolism:apropos of 61 anatomoclinical cases.Arch Mal Coeur Vaiss,1985,78:821-827.