绝经期前女性冠心病的临床特点及危险因素分析

2012-10-25沈菲苏晞刘成伟刘心甜张治平

沈菲 苏晞 刘成伟 刘心甜 张治平

冠状动脉粥样硬化性心脏病(CHD)被普遍认为是男性多发的疾病。目前流行病学研究显示,因为激素的保护作用,绝经期前女性CHD的发病率远低于男性,心肌梗死则更为少见,绝经期后则与男性相似[1]。本研究回顾性分析了我院确诊CHD的绝经期前女性的临床和冠状动脉造影(CAG)资料,对此类人群的临床特征、相关危险因素和CAG特征予以归纳描述。探讨绝经期前女性CHD患者的高危因素,以期筛选高危患者并提出预防干预措施。

1 对象和方法

1.1 一般资料

入选我院2007年1月至2010年12月绝经期前女性 CHD患者450例,年龄 33~48岁,平均(42.2±4.5)岁;同时抽取同期400例因胸痛、胸闷疑诊CHD,但通过CAG除外CHD的患者作为对照,年龄31~49岁,平均(41.9±3.4)岁。

1.2 研究方法

1.2.1 病史采集 危险因素包括已知的原发性高血压、糖尿病、吸烟、肥胖和早期CHD家族史、高血压家族史、糖尿病家族史等。应用全自动生化分析仪测定患者入院时的常规生化指标,包括血糖、总胆固醇、三酰甘油,低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)等。计算患者的体质指数[BMI=体质量(kg)/身高(m2)]。

1.2.2 诊断标准及相关定义 高血压的诊断标准参照2004年发表的高血压防治指南[2]。糖尿病的诊断标准参照1998年美国糖尿病学会(ADA)制定的糖尿病诊断标准[1]。早期CHD家族史:一级亲属如父亲55岁、母亲65岁以前患CHD者则认为有CHD家族史,并得到其另外2名亲属的确认[3]。CHD危险因素家族史:一级亲属有高血压、糖尿病病史[3]。吸烟史:吸烟2年以上,至少5支/d。

CAG诊断依据:CAG显示冠状动脉管腔狭窄≥50%者为CHD,冠状动脉正常或狭窄<50%者除外CHD。病变累及左主干、左前降支、左回旋支和右冠状动脉中的2支以上者,定义为三支病变。

1.2.3 随访 所有患者接受1年的电话随访,如有不适,及时到院随访。

1.3 统计学方法

2 结果

2.1 临床特征

450例CHD患者中,114例(25.3%)为急性心肌梗死(AMI)起病,其余为不稳定型心绞痛及稳定型心绞痛。而114例AMI患者,平均年龄(44.0±19.5)岁,其中80例(70.2%)为急性ST段抬高型心肌梗死(STEMI),34例(29.8%)为非ST段抬高型心肌梗死(NSTEMI)。梗死部位包括前壁40例,前间壁8例,下壁14例,下后壁14例,下壁合并右心室4例。还有2例患者合并系统性红斑狼疮。

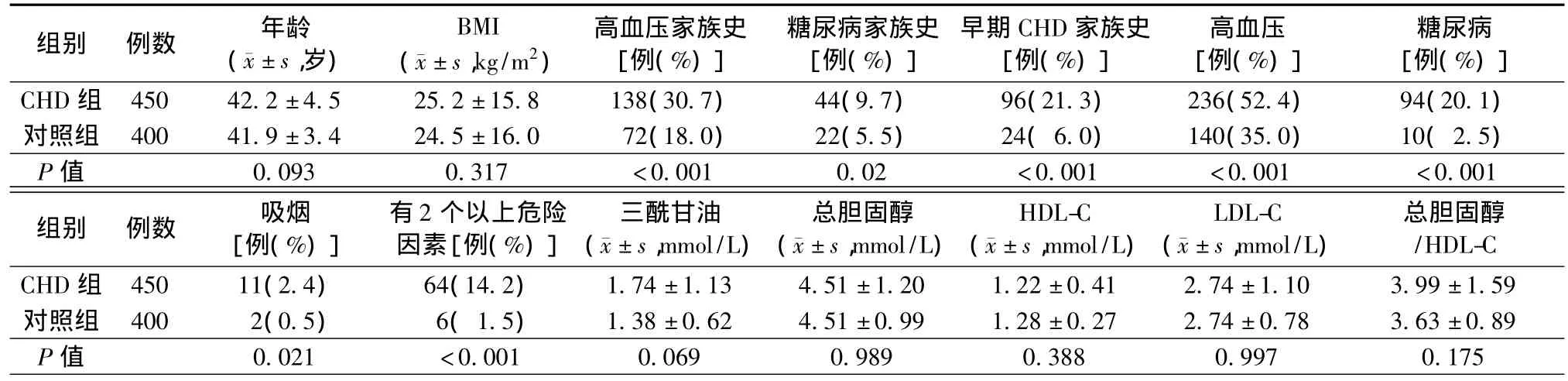

CHD组与对照组比较,两组患者的年龄、BMI差异均无统计学意义(均为P>0.05);而CHD组患者高血压、糖尿病、吸烟和高血压家族史、糖尿病家族史、早期CHD家族史的比例均高于对照组(均为P<0.05)。两组患者的血脂水平(包括总胆固醇、三酰甘油、LDL-C和HDL-C)差异均无统计学意义(P>0.05)。见表1。

2.2 影像学特征

CAG显示,CHD组患者单支病变209例,双支病变142例,三支病变83例,其中累及左主干的共45例。确诊AMI的114例患者中未见冠状动脉管腔狭窄≥50%者16例(14.0%)。心脏超声显示,左心扩大47例,有室壁瘤者17例。

对照组患者中,冠状动脉肌桥237例,冠状动脉粥样硬化但狭窄程度<50%者87例,冠状动脉正常者76例。心脏超声提示左心扩大者7例。

2.3 治疗方案及预后

114例AMI患者中,76例行经皮冠状动脉介入治疗(PCI),7例患者行冠状动脉旁路移植术(CABG)。随访结果:9例患者有充血性心力衰竭症状;8例出院后仍有间断劳力性胸痛,药物可控制;另有13例患者于外院行再血管化治疗。其余恢复良好。

表1 两组患者临床特征比较

336例心绞痛患者中,233例行 PCI,42例行CABG。随访结果:1例患者行PCI术3个月后在家中猝死,1例患者PCI术5个月后脑出血死亡,16例患者PCI术后仍有心绞痛,药物可控制;61例未行再血管化治疗的患者中8例仍间断发作心绞痛,药物可控制;33例于外院行再血管化治疗。其余恢复良好。

400例对照组患者,145例予CHD一级预防。随访结果:1年内有9例患者再次因胸闷、胸痛入院,考虑患者胸闷、胸痛有其他因素参与,未行CAG检查,给予药物对症治疗后好转出院。

2.4 Logistic多因素回归分析

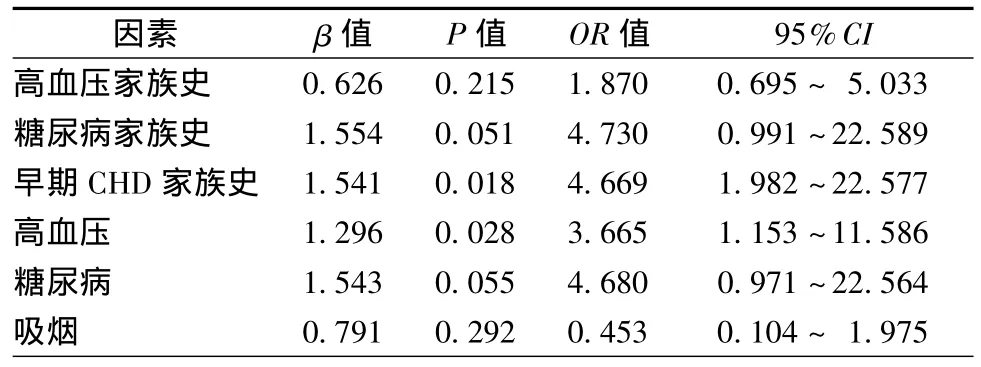

绝经期前女性,以对照组为参照,对CHD患者进行危险因素 Logistic多元回归分析显示,早期CHD家族史及高血压是绝经期前女性CHD患者的独立危险因素,糖尿病、吸烟史、高血压家族史及糖尿病家族史可能参与绝经期前女性CHD的发生(表2)。

表2 绝经期前女性CHD患者多因素Logistic回归分析

3 讨论

女性绝经期前由于雌激素的保护,CHD的发病率远低于男性,易被忽视,但是其中确有一部分存在严重的冠状动脉病变[4]。在既往的众多研究中,高血压、糖尿病、血脂异常、家族史、肥胖为最常见的CHD高危因素[5]。而本研究发现,在绝经期前女性CHD患者中,高血压及早期CHD家族史是其独立危险因素,同时提示遗传因素在此类患者中作用较大。

研究表明,原发性高血压在年轻女性中虽少见,但其是最强的致动脉粥样硬化因子之一。本研究中绝经期前女性CHD患者中高血压患者占52.4%,CAG表现为双支以上病变的患者中71.2%有高血压,且多因素回归分析显示高血压是独立危险因素(P<0.05),提示高血压可能是绝经期前女性患CHD的重要危险因素。发生原因可能与高血压致内皮损伤,引发动脉粥样硬化,并加速动脉粥样硬化的进程相关[6]。评价女性缺血症状(women's ischemia syndrome,WISE)研究显示,收缩压是绝经前而不是绝经后女性患CHD的高危因素,绝经期前女性收缩压及脉压增高具有更高罹患心血管疾病的风险[7]。

到目前为止,控制胆固醇水平被认为在CHD的一级、二级预防中起着关键作用,降低胆固醇水平可以抑制甚至逆转动脉粥样硬化斑块的进展,减少CHD事件。与绝经后女性不同的是,绝经前女性大部分有较理想的血脂水平,这与Akosah等[8]的研究结果是基本一致的。本研究亦显示,两组人群的血脂水平差异无统计学意义,绝经期前女性有理想的血脂水平仍然可能发生严重的心血管病事件,提示存在血脂外因素参与CHD的发生,以血脂水平作为CHD的主要预测因子也许会遗漏很大一部分的高危患者。

本研究心肌梗死患者中,有16例CAG大致正常的患者,对于CAG未见大于50%狭窄病变的患者,其心肌梗死的机制可能包括不稳定斑块破裂引起的血栓形成、冠状动脉痉挛、内皮功能不良等[9]。若用冠状动脉血管内超声检查可发现,有些动脉粥样硬化斑块虽未造成很严重的血管狭窄,却是可能破裂造成心血管事件的不稳定斑块;即使CAG表现完全正常。也可能存在早期动脉粥样硬化,造成冠状动脉痉挛和内皮功能不良,引发缺血性事件。

近年来,关于雌激素和CHD的关系研究较多。大量研究结果表明,雌激素不仅是一种性激素,还在动脉粥样硬化和CHD的发生发展过程中起着重要作用[10],雌激素引起的血脂改变是雌激素抗动脉粥样硬化的主要机制。对于这部分患CHD的绝经前女性,为什么雌激素不能发挥其心血管的保护作用呢,是这部分患者的雌激素水平低?又或有其他原因?仍然是我们需进一步研究的方向。有研究提示,过度的炎症反应、雌激素受体缺乏和基因突变,都可能成为影响雌激素保护作用的潜在因素[11-12]。很多学者也提出,筛查绝经期前且存在CHD高危因素的女性雌激素水平,如降低,可采取雌激素替代治疗(HRT)。但同时也有研究发现,尽管HRT有益于血脂、血糖和胰岛素水平的调节,但同时也升高了高敏C反应蛋白的水平,后者由于其明确的炎症因子地位,已被证明是CHD的独立预测因子。目前不认为HRT能保护女性免于发生CHD,或降低CHD的病死率,其对CHD的益处无法证明,且可能有害,因此不推荐单纯为预防CHD而开始HRT[13]。

与部分研究报道的年轻患者CHD多为单支简单病变略有不同,本研究CAG情况显示,绝经前女性CHD患者中,单支病变占46.4%,双支病变占31.6%,三支病变占 18.4%,其中累及左主干9.5%。由此可见,绝经前女性CHD患者中不乏多支血管病变的病例,而且这些位于左主干和前降支近端的亦不在少数。众所周知,左主干和前降支近端病变是严重心绞痛、心肌梗死后心力衰竭、猝死的强预测指标,所以绝经前女性患CHD需引起我们的高度重视。特别是临床可见很多女性患者表现为不典型心绞痛症状,可能与女性痛觉传导、痛觉耐受及精神心理因素的影响相关[14]。所以对于绝经前女性的相关主诉临床医生应给予高度重视。

综上所述,绝经前女性CHD患者多有理想的血脂水平,遗传因素在此类患者病因上起作用较大,其中高血压是重要的危险因素;同时仍然要积极控制传统的危险因素(如糖尿病、吸烟等),预防和干预动脉粥样硬化。年轻女性CHD亦有很多为严重冠状动脉病变,因此我们需提高对绝经期前女性CHD高危人群的警惕性,对其出现的胸部不适需高度重视、详细评估、检查。同时筛选高危患者并提出预防干预措施成为一个值得研究的课题,除HRT外是否有更好的干预措施,如基因治疗等。本研究的不足之处是例数较少,为回顾性研究,没有提供某些特殊的危险因素(如雌激素水平),这和研究对象的特殊性及本院的标本检验范围有关。

[1]Bello N,Mosca L.Epidemiology of coronary heart disease in women.Prog Cardiovasc Dis,2004,46:287-295.

[2]Revision committee of the guidelines for prevention and treatment of hypertension.Guidelines for prevention and treatment of hypertension.Chin J Cardiol,2004,32:1060-1064.(in Chinese)中国高血压防治指南修订委员会.2004年中国高血压防治指南(实用本).中华心血管病杂志,2004,32:1060-1064.

[3]Swan HJ,Gersh BJ, GraboysTB, etal. 27thBetheMla Conference:matching the intensity of risk factor management with the hazard for coronary disease events.Task Force 7.Evaluation and management of risk factors for the individual patients(case management).J Am Coll Cardiol,1996,27:1030-1039.

[4]Zhu H,Zhang Y,Dong W,et al.The research of cardiocascular risk factors in pre-menopasuasal and post-menopausal female patients with acute myocardial infarction.J Med Res,2011,40:94-97.(in Chinese)朱航,张瑜,董蔚,等.绝经前后女性急性心肌梗死患者冠心病危险因素对比研究.医学研究杂志,2011,40:94-97.

[5]Li J,Zheng JG.Risks factors of coronary artery disease in women.Adv Cardiovasc Dis,2012,33:31-35.(in Chinese)李菁,郑金刚.女性冠心病危险因素分析.心血管病学进展,2012,33:31-35.

[6]Leuzzi C,Modena MG.Coronary artery disease:clinical presentation,diagnosis and prognosis in women.Nutr Metab Cardiovasc Dis,2010,20:426-435.

[7]Gierach GL,Johnson BD,Bairey Merz CN,et al.Hypertention,menopause,and coronary artery disease risk in the Women's Ischemia Syndrome Evaluation(WISE)Study.J Am Coll Cardiol,2006,47(3 Supp1):s50-58.

[8]Akosah KO,CernigliaRM, Havlik P, etal. Myocardial infarction in young adults with low-density lipoprotein cholesterol levels≤100 mg/dl:clinical profile and 1-year outcomes.Chest,200l,120:1953-1958.

[9]Rollini F,Mfeukeu L,Modena MG.Assessing coronary heart disease in women.Maturitas,2009,62:243-247.

[10]Mosca L,Banka CL, Benjamin EJ, et al. Evidence-based guidelines for cardiovascular disease prevention in women:2007 update.Circulation,2007,49:1230-1250.

[11]Pai JK,Kraft P,Cannuscio CC,et al.Polymorphisms in the CC-chemokine receptor-2(CCR2)and-5(CCR5)genes and risk of coronary heart disease among US women.Atherosclerosis,2006,186:132-139.

[12]Hayes VW,DePalma RG,Zacharski LR,et al. Menstrual Suppression,Iron Homeostasis,and Disease Risk.The Journal for Nurse Practitioners,2011,7:660-664.

[13]Merz CN,Olson MB,McClure C,et al.A randomized controlled trial oflow-dose hormone therapy myocardialischemia in postmenopausal women with no obstructive coronary artery disease:results from the National Institutes of Health/National Heart,Lung,and Blood Institute-sponsored Women's Ischemia Syndrome Evaluation(WISE).Am Heart J,2010,159:987.e1-7.

[14]Chen SM,Guo LJ.The character of female coronary disease.Chin J Cardiovasc Med,2011,16:152-154.(in Chinese)陈少敏,郭丽君.女性冠心病的特点.中国心血管杂志,2011,16:152-154.