职前英语教师教育:问题与对策——以全日制英语学科教育硕士为例

2012-10-23寻阳

寻 阳

(山东曲阜师范大学外国语学院,山东曲阜273165)

一、引言

由于全球化进程的不断加快,英语不仅逐渐成为世界第一通用语言,而且,也成为了中国事实上的第二语言。[1]在2006年教育部组织的“全国中小学英语教师现状调查”表明,目前我国中小学英语教师的学历层次分布差异较大,教师的数量与质量也还存在明显的地区差异。[2]研究表明,师范院校所培养的基础英语教师仍然不能满足社会发展的要求,中小学外语教育改革所面临的最大障碍仍然是师资。[3]

职前外语教师起着“种子”的作用。为尽快解决上述问题,教育部决定从2009年开始,英语学科教育硕士面向应届毕业生招生,实行全日制培养。全日制英语学科教育硕士的培养目标是:培养掌握现代教育教学理论,并具有较强的教育教学实践和研究能力的高素质的中小学英语教师。目前首届全日制英语学科教育硕士专业学位的研究生已经毕业。他们的学习情况怎样?培养过程中存在什么问题?本文通过问卷调查和访谈的方式,旨在发现和反思职前英语教师在培养过程中存在的问题,并探讨有效的改进方法。

二、职前英语教师教育中存在的问题

笔者以三所省属师范院校的首批全日制英语学科教育硕士为研究对象,共计105人,他们的年龄在22~26岁之间,其中有四分之一的学生来自非师范类英语专业,包括10位非英语专业的学生。我们从2009年9月至2011年4月共发放了三次调查问卷。问卷调查分别在第一学年初、第一学年末和实习后进行。这三次问卷调查的目的分别是:了解学生的学习需求和期待的学习方式、对课程设置和授课方式的满意程度、了解实习状况。下面我们根据问卷调查和访谈内容,试图了解学生教师的学习内容和授课方式需求是否与现实状况相匹配,并调查培养方案中重点强调的环节——教学实习,了解其实施的效果。

(一)学习内容和授课方式——理想与现实间的矛盾

第一学期开始我们实施了首次问卷调查。通过对“你最需要学习哪些与英语教学相关的知识?”“你希望老师用什么方式授课?”等问题来了解学生希望获得的学习内容和理想的教学方式,经统计和分析后,我们发现就第一个问题105位学生教师共给出了102个答案,虽然他们的语言表述不同,但主要涉及了10种专业知识(见表1)。

表1.学习内容需求

由表1可以反映出我国的英语学科教育硕士希望自己具备一定的英语语言知识和水平。Bachman(1990)将语言水平定义为“任何情况下,运用语言时具有的知识和能力”[4],即:语言使用者在听说读写方面的不同水平。84人中有40位强调了口语的重要性,可见,英语口头交际能力仍是学生的弱项。此外,英语教学法、教育学和心理学方面的知识也很受学生的欢迎。

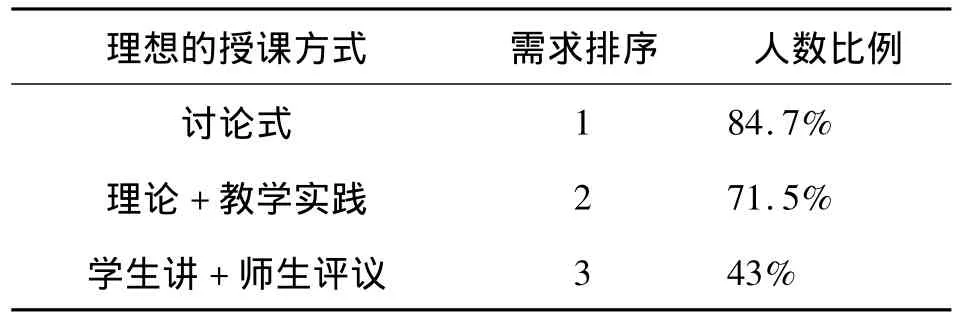

对授课方式的调查显示,所有的学生都希望教师能多给他们锻炼的机会,学生喜欢的授课方式包括:讨论、理论+实践、学生讲+师生评议、观摩等,具体情况如下(见表2)。

表2.授课方式

在回答“你希望老师用什么方式授课?”这一问题时,有89位学生用了“互动”和“讨论”这样的字眼。根据学生的解释,我们把这类归为“讨论式”。“讨论式”是指课上教师根据授课内容或专题,开展师生互动研讨、平等对话的教学活动,这是学生最喜欢的授课方式。此外,还有的学生提到了理论与实践相结合的授课方式,简称为“理论+实践”。学生认为学习相关的外语教学理论知识是未来教师必不可少的,其中有15位学生提到“如果开设理论课程,希望还是以老师讲授为主”,但“应结合自己的实践经验和他人案例加以解释”,还有的说“不要一味地讲授和灌输,应适时地多开展一些实践活动”。有的学生还希望在自己讲课之后,指导教师能及时地总结优缺点并给出建议,帮助他们提高授课的能力,据此,我们总结出了“学生讲+师生评议”的方法。

在授课结束后进行的第二次调查显示中,有85%的学生对心理学和教育学知识的学习比较满意,但有65%的学生认为“在英语语言技能的巩固与提高方面”没有到达预期的目标,尤其是在口语表达方面。另外,还有81%的学生认为教师的授课方式较为单一,感觉教师使用的教学方法仍然以讲授和灌输式为主。

由此看出,尽管我们提倡以学生为中心的教学理念已有多年,但许多英语专业职前教师教育的课堂仍倾向于以教师为中心的授课方式,这样就造成了教师“灌输的理论”与学生实际“使用的理论”之间的矛盾。我们认为英语教师教育者在接受新教学理念,如以学生为中心、任务型教学模式等等的同时,应将它们贯彻到自己的教学实践中,让学生看到和尽快掌握新理念的成果。

(二)教学实习——缺乏规划和管理

全日制专业硕士的教学大纲规定:专业硕士的教育实习时间不应少于半年。从这一要求我们可以看出国家已充分认识到教学实习对职前教师的重要作用。那么,全日制英语学科教育硕士的教学实习开展的情况如何呢?

我们在对实习安排满意度的调查中发现,持基本满意态度的人数只占32%,持不满意态度的人数为68%。

我们从随后的访谈中了解到大学采取的是分散实习的方法,由学生自己联系实习学校。有的学生感觉到如果去公立中学实习,单靠个人联系有一定的困难。即使联系到了,学校也不够重视。

对于“实习时遇到的最大困难是什么?”学生反映出的问题如下:“上课机会少”、“所学理论与教学实践脱节”、“不会管理学生”、“没有自主权,无法尝试新的教学方法”、“对知识要点的把握不准确”、“教学方法不灵活”,前三个问题占到总问题的71%。105名学生中有33人提到“实习学校基本上不让讲课”。访谈中,我们还了解到近5成的学生在半年多的时间里讲课的次数不超过10次,甚至有不少学生只讲过2~3次课。但在各种私立培训机构实习的学生反映,“在培训机构有上课机会,是雇佣关系,但培训机构要求的授课方式主要是填鸭式教学,对考试非常重视,没有尝试新的教学方法的机会。”实习学生还提到“有些中学老师不欢迎让实习生去听课”。

在谈到所学知识和教学理念的适用性问题时,许多学生认为“所学的理论没有起到应有的指导作用,还是按传统的方式讲。”学生A说“我在教学中仍然处于以教师为中心的状态中,无法贯彻以学生为中心的教学理念。”在授课能力自我评估方面,有56%的学生对自己的授课能力不满意。

总体来看,我们的教育硕士首先没有得到较好的实习安排;其次实习期间缺乏管理和大学教师的指导,他们几乎是在失控的状态下完成了整个实习过程;再者,通过访谈我们也发现,学生的教学实习鉴定几乎是流于形式,没有经过严格的考核。这种情况反映出一种现象:教学实习只是专业课程的一个附属物,而不是课程的核心组成部分。

三、对策研究

2009年开始的全日制英语学科教育专业学位研究生教育尚属新生事物,正处于发展的起步阶段,我们在发现问题的同时,如何及时地解决问题是当务之急。根据社会文化理论,教师的学习过程是教师在对课堂教学知识,经过思考和理解的基础上,通过参加学习和教学实践,结合个人、环境、学生、课程等因素,将获得的知识运用到具体的教学中的过程[5],为此,我们认为应注意以下几点。

(一)根据外语学习的特点,开设学生需要的课程

对于“外语教师应具备什么样的知识”的研究表明,以语言为主的显性知识(语言学、语音学、二语习得等)不能满足外语教师的专业发展,而信念、理论、原则、实践知识、个人理论和准则(maxim)等隐性知识对外语教师专业发展具有重要意义。[6]据Lavender的研究认为,非本族语英语教师在专业发展过程中需要不断提高英语水平。[7]Richards也指出,在许多英语为二语或外语的教师教育中,人们对“如何提高教师的英语语言水平”问题重视不够。[8]可以看出,对外语教师来说,显性知识和隐性知识缺一不可。

我们对全日制英语学科教育硕士的调查显示出两种状况:一是需要继续提高英语语言水平。在这一点上,我们的调查印证了Lavender和Richards提出的观点。从调查结果来看,我国职前英语教师在英语语言的学习方面仍存在较大的问题,甚至是构成职前英语教师信心不足的主要原因。这是由于在英语学习过程中存在语言损耗的问题。语言损耗(Language Attrition)通常被看作语言学习的逆过程,意指双语(包括多语)学习者在接受语言教学或者习得某种语言之后,如果该语言使用减少或停止,其运用该语言的能力会随着时间的推移而逐渐退化。[9]这一语言学习的特点告诉我们,在我国缺乏英语语言环境的情况下,我们应创设英语语言学习的条件,满足英语学科教育硕士对语言学习的需求,因地制宜地开设学生需要的课程。二是从全日制教育硕士的来源来看,虽然我们国家提倡教师来源的丰富性,鼓励非师范院校的学生从事中小学教学工作,但是我们的调查反映出这部分学生没有经过正规的教育和课堂教学理论方面的学习(如教学实习),他们在语言水平不足的情况下还缺乏对英语教学隐性知识的了解。这无疑给我们的职前外语教师教育提出了新的课题,如何尽快弥补非师范及非专业学生教师在英语基础知识及英语教育知识方面的不足,这也是一个急需解决的问题。

因此,针对以上情况,我们建议,首先应充分利用大学的教育资源,给英语学科教育硕士提供各种学习的机会。比如允许他们利用课余时间选修本科生或学术研究生的课程,既可以继续学习英语语言知识,也可以弥补非师范生在本科阶段没有开设的课程,如英语语音、语法等基础课程。其次是整合部分公共课与专业课。从目前来看,两年的教育硕士与三年的研究型硕士都几乎用一年时间来学习公共课程,效果欠佳。我们无意说公共课不重要,而是若能将其中一些课程与专业课结合,效果会更好。例如:将中小学的教育方法、教学案例分析等课程,与中学英语教学案例和中学英语教学方法相结合,既能节省时间,又有针对性。第三,我们认为,在我国这样一个英语输入环境较差的国家,仅仅依靠学习者个人的力量还远远达不到全面提升英语教学效果的目标。因此,应该推进教育硕士的第二甚至第三课堂的建设,改善他们的学习环境,如为学生定期举办学习讲座、进行校际交流活动,提高他们的研究意识和研究能力。

(二)选择丰富多样的教学方法,培养学生的实践教学能力

在专业学位设置方案中,频频出现的一个字眼是“加强实践教学”。我们应该根据英语学科教育硕士的培养目标设计教学内容,而不是沿用研究型研究生的培养模式。由于专业学位研究生的培养对实战能力要求较高,教师在日常教学中应该探索新的教学方法和模式。

首先,避免教学方法单一。国内高校应该采用讨论式、以学生为中心的课堂教学模式以及灵活自主的启发式教学方式,改革由教师唱主角的单调课堂教学模式。同时,注意培养学生运用认知策略的能力,学会规划、管理和监控自己的学习计划和行动。外语教师教育者在教学中要不断地进行反思,并与学生分享自己的教学心得,让学生在教学的示范过程中构建自己的知识结构,不断地提高未来从教的能力。

其次,精心设计教学方法。教学方法是为教学目标服务的,根据教育硕士的培养目标,培养学生的教学推理技能(pedagogical reasoning skills)至关重要。Shulman将教学推理能力描述为教师将教学内容转换为适于学生能力和水平的过程。[10]作为教师认知的核心,教学推理技能是教师用来计划和指导课堂教学的特殊思维能力。[11]如何获得这种技能?我们认为英语教师教育者要通过开展挖掘教材内容、依据教学资源确定教学方法、根据所选内容确定具体的语言目标、预测教学中可能出现的问题,根据具体情况作出适当的教学决策等活动,来提高学生的教学推理技能。教学推理技能只有通过教学实践、掌握专业知识和了解学习者特点才能获得。

再者,培养合作理念和科研意识。Johnston认为合作式教师发展有四种形式:同辈合作、与大学教师合作、与学生合作、与中学指导教师的合作。[12]我们认为我国环境下的全日制英语学科教育硕士教育可以采用与大学教师合作的方式。根据Vygotsky的最近发展区(the zone of proximal development)理论,初学者通过专家指导或与水平较高的同伴合作,能更好地完成超过他能力所及范畴的任务。[13]大学教师通过示范、讲解、评价等教育活动,结合自己的研究课题,引导学生掌握教学研究的方法,为未来的研究型教师打下基础。除此之外,还可采用与同辈合作的方式。最近的许多研究显示,学生共同解决问题或完成任务也能取得学习进步,我们将其称为扩展了的最近发展区理论。该理论强调对称式合作,认为同辈间的互动交流也是有益于学习的。[14]学生同辈间的合作能够通过思想和经验的交流来促进专业话语的形成,还可以根据个人的研究兴趣,自由结合成学习团队,利用大学中的学习资源和到中小学实习的机会,共同解决教学问题。

(三)建立多种实习渠道,克服教学理论与实践“两张皮”的现象

教学实习既是教师将所学的理论应用于他们教学实践的过程,又是将实践理论化的过程。实践的理论化(theorizing of practice)是指教师在教学实践的基础上发展个人的教学理念、概念、理论和原则,不断提高对外语教学本质的理解和认识。这个过程需要教师不断地反思教学实践,通过对教学实践的反思、解释、归纳,形成教学理论并发展个人的教学哲学。理论——实践——理论构成了教师的学习过程。

职前教师的学习应在课堂体验和教学实践中完成,并需要与导师、同辈和有经验的中小学教师建立协作关系。中小学指导教师在职前教师专业发展中起着教学示范和指导的作用,他们能帮助学生教师快速调整角色,缩短入职适应期。在这方面,我们应吸取其他国家的经验,如德国的大学生在毕业后,如果要想成为英语教师,必须要先通过资格考试,包括笔试、口试和翻译。拿到证书后,还要经过三个月的实习期。其间还要听老教师上课并接受培训。实习期结束合格,才能成为正式教师。[15]笔者通过与美籍教师交流了解到,美国的英语教师教育非常严格,处于实习期的英语教师,即使在中国教英语,他们的学校或组织(如英语协会)也会派周边学校的教师不定期地前来听课和指导。

要想架起教学实习这座连接理论——实践——理论的桥梁,加强大学与中小学的合作是最佳的选择路径。从目前来看,我国的大学和中小学虽有合作,如建立了一些实习基地或开展一些教师进修活动,但效率并不高,有的实习基地只限于本科教学实习,而没有扩展到高一层次的研究生实习。针对这种情况,我们建议不仅要在高校建立“教师教育基地”(比如山东省就计划在“十二五”期间,整合高校和地方教师教育资源,在全省建立20个省级教师教育基地),而且还应在中学建立“职前教师培养基地”,以便更好地完成对新教师的培养工作。正如唐彩斌、张影所说,大学教师和中小学教师应形成共同体,并同时作为教师教育的真正主体,只有这样,才能将理论和实践“两张皮”粘合在一起。[16]

四、结语

本文通过对全日制英语学科教育硕士在课程设置、授课方式和实习状况的调查,发现在职前英语教师教育中存在课程设置与学习需求脱钩、教学方法单一、对教育实习重视不够等问题。在此基础上,我们结合社会文化理论,提出要在尊重外语学习的特点的基础上,选择适当的教学方法,努力培养学生的实践能力,克服教学理论与实践“两张皮”的现象。只有将课堂教学与教学实践有机地结合起来,既关注“教”,又重视“学”,才能培养出具有较强的教育教学实践和研究能力的新型的中小学英语教师。

[1] 戴炜栋,王雪梅.对经济全球化背景下我国外语教育规划的再思考[J].中国外语,2011(2).

[2] 张志远.中国基础英语教学:在反思中前行[J].课程·教材·教法,2011(1).

[3] 任美琴.师源质量低下令人愁,建议公开招考[EB/OL],http://news.xinhuanet.com/misc/2008 - 03/11/content -7766927.htm(2008-06-03).

[4] Bachman,L.F.Fundamental considerations in language testing[M].Oxford:Oxford University Press,1990.

[5] Johnson,K.E.Second Language Teacher Education:A Sociocultural Perspective[M].New York:Routledge,2009.

[6] Bartels,N.Applied Linguistics and Language Teacher Education[M].New York:Springer,2005.

[7] Lavender,S.Towards a framework for language improvement within short in - service teacher development programmes[A].In:Trappes-Lomaz H,Ferguson G(eds)Language in Language Teacher Education[C].Amsterdam,The Netherlands:John Benjamins,2002.

[8] Richards,J.C.Beyond Training[M].Beijing:Foreign Language Teaching and Research Press,2001.

[9] Kopke,B.Neurolinguistic aspects of attrition [J].Journal of Neurolinguistics,2004(17).

[10] Shulman,L.S.Knowledge and teaching:foundations of the new reform[J].Harvard Educational Review,1987,57(2).

[11] Richards ,J.C .Second Language Teacher Education Today[J].RELC Journal,2008(39).

[12] Johnston,B.Collaborative teacher development[C].In:Burns A,Richards,J.C.(eds)The Cambridge Guide to Second Language Teacher Education[A].Cambridge:Cambridge University Press,2009.

[13] Vygotsky,L.S.Mind in society[M].Cambridge:Cambridge University Press,1978.

[14] Van Lier,L.& Matsuo,N.Varieties of conversational experience:Looking for learning opportunities[J].Applied Language Learning,2000(10).

[15] 束定芳.德国的英语教学及其对我国外语教学的启发[J].中国外语,2011(1).

[16] 唐彩斌,张影.英国教师教育带来的启示[N].中国教育报(基础教育版),2011-03-18.