中国古诗中的水隐喻

2012-10-13齐迹,晏雪

齐 迹,晏 雪

(陕西铁路工程职业技术学院,陕西 渭南 714000)

中国古诗中的水隐喻

齐 迹,晏 雪

(陕西铁路工程职业技术学院,陕西 渭南 714000)

莱柯夫的概念隐喻理论认为隐喻是语言与思维的基本方式,是人类认知的基本工具,是从一个具体的概念域(源域)到一个抽象的概念域(目标域)的系统映射。概念隐喻具有系统性、生成性、概括性等特点。论文拟将莱柯夫的概念隐喻理论运用到对中国古典诗歌的分析研究中,以期解决中国古典诗歌中有哪些水隐喻,这些水隐喻背后的文化原因是什么等问题。

中国古诗;概念隐喻理论;水隐喻

古诗隐喻是一个既古老又新鲜的研究课题,首先古诗隐喻充满了美感给人无限的想象。在学术界,关于古诗隐喻论题的论文中外近十年来不足几十篇,而有关水隐喻的论题更是鲜而少有。水是古诗中常常出现的隐喻体,它常常用来映射古人的各种情感。有关水的诗歌无所不在,替诗人抒情达意。本文的主体部分对蕴含水的隐喻的诗歌进行收集整理,根据分析得出结论:由于文化背景等因素影响,水的隐喻在不同的古典诗歌中代表不同的内涵。

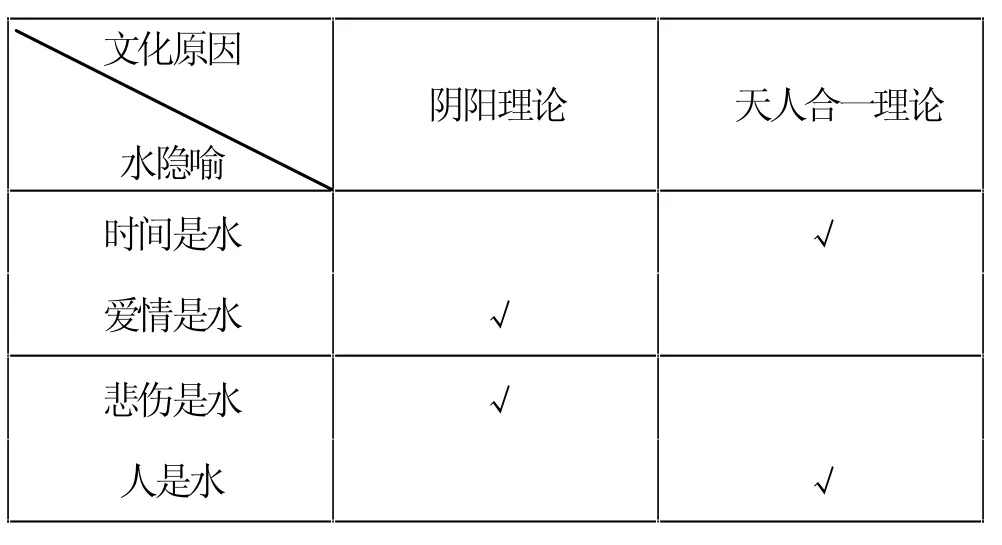

中国古典诗歌中有时间是水隐喻、爱情是水隐喻、悲伤是水隐喻和人是水隐喻这四大类隐喻,这些水隐喻形成的文化原因主要是道家阴阳理论和儒家天人合一思想。

一、水隐喻

水是我们的生命之源,是我们赖以生存的物质。水,柔美,细腻,富于变化和创造力,所以古人很容易将它视为美的象征,在古诗中将其运用得惟妙惟肖。在中国古代,一些诗人青睐于水的隐喻。总体上可以将水隐喻归结为四大类:时间、爱情、悲伤、人。诗人发现他们无法很好地去描述时间、爱情、悲伤和他们自身,因为这些都是抽象的概念,人类是没有办法在现实中去触摸的,所以诗人以水来隐喻时间、爱情、悲伤和人。

1.时间是水

水是时间这一概念隐喻最早出自于孔子的“逝者如斯夫,不舍昼夜”(《论语·子罕》)。水是时间在中国传统文化中经常出现的隐喻。原因是由于地球引力,水一直是自上而下地流,没有终止。时间犹如水一样,从一开始到无尽,有着延续性。例如:落花徒绕枝,流水无返期,莫恃少年时,少年能几时?(张生妻《梦中歌》)东流不作西归水,落花辞条羞故林。(李白《白头吟》)去复去兮如长何,东流赴海无回波。(白居易《浩歌行》)

有些古诗直接将河水的名字用在古诗内来隐喻时间。例如:流年不驻漳河水。(张鼎《邺城引》)君不见黄河之水天上来,奔流到海不复回。(李白《将进酒》)鬓毛霜一色,光景水争流。(白居易《六年冬暮赠崔常侍晦叔时为河南尹》)去水流年日并驰,年光客思两相随。(独孤及《伤春赠远》)行人莫听官前水,流尽年光是此声。(韩琼《暮春送别》)年光流不尽,东去水声长。(殷尧藩《江行》)忍把光阴付逝波,这般身世奈愁何。(秋瑾《感时》)四时如逝水,百川皆东波。(孟郊《达士》)

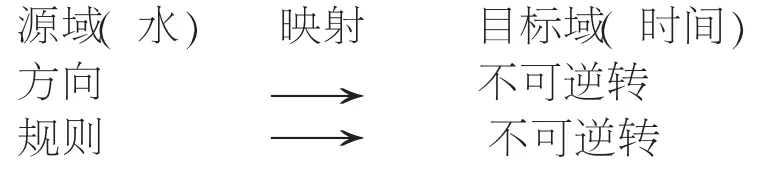

在这里,水不可逆转性质和时间给人一种相同的感受,所以水为原隐喻,时间为目标隐喻

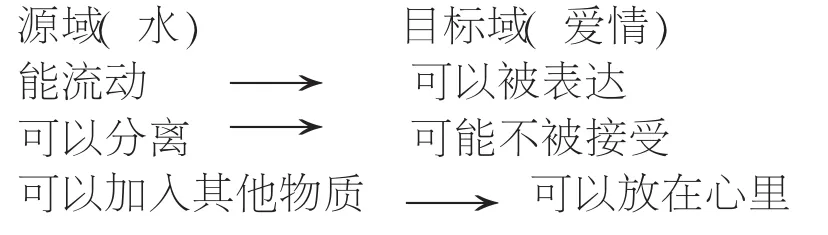

2.爱情是水

诗人用水来表达自己对爱情的感受。水是很具女性特点的物质。水的特点和爱情的特征有很多相象之处。轻柔而敏感的爱情犹如水一样流动不停。这样的诗句有:风乍起,吹皱一池春水。(冯延巳《渴金门》)过尽千帆皆不是,斜晖脉脉水悠悠。(温庭妈《梦江南》)

在古诗中展现出水与爱情一样纯洁和永恒。例如:曾经沧海难为水,除却巫山不是云。取次花丛懒回顾,半缘修道半缘君。(元棋《离思》)。诗人把自己与妻子的爱情形容为海中之水、山巅之云。又有什么样的感情可以超越呢?在古代,广漠的水给人们带来了很多交通不便、空间的阻隔和屏障,所以诗人也用水来隐喻无法得到的爱情和相思情感。例如:河汉清且浅,相去复几许?盈盈一水间,脉脉不得语。(《古诗十九首·迢迢牵牛星》)柔情不断如春水。(寇准《夜度娘》)柔情似水,佳期如梦,忍顾鹊桥归路。(秦观《鹊桥仙》)身在碧云西畔,情随陇水东流。(沈唐《雨中花》)水流花谢两无情。(崔涂《春夕》)“花自飘零水自流,一种相思,两处闲愁,此情无计可消除,才下眉头,却上心头。(李清照《一剪梅》)。爱情和水一样是连绵不绝、无法阻挡的,尽管有万种艰难险阻,仍川流不息。

3.悲伤是水

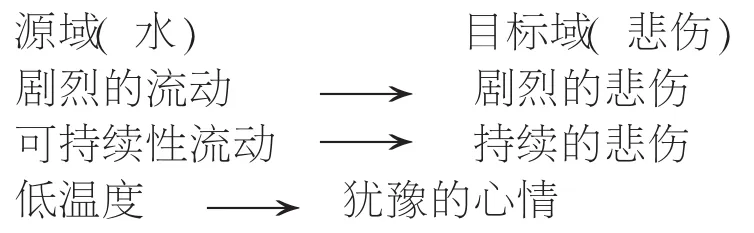

当人们试图理解抽象概念“悲伤”时,诗人们更倾向于把悲伤和最为表象的物质联系在一起。诗人们通常用水在古诗中表达一种伤心的情愫。温柔而连绵不绝的水成了诗人们心中最为柔软而挥之不去的哀愁。

以下的水是流动的,就像悲伤一样蔓延。有“离别”,有“相思”,有“ 思念”。

请君试问东流水,别意与之谁长。李白《金陵酒肆留别》)世情已逐浮云散,良空随流水长(贾至《巴陵夜别王八员外》离愁渐远渐无穷,迢迢不断如春水。(欧阳修《踏莎行》)关门不锁寒流水,一夜潺溪送客愁。(李涉《再宿武关》)汁水流,泅水流,流到瓜洲古渡头,吴山点点愁。(白居易《长相思》)花红易衰似郎意,水流无限似侬愁。(刘禹锡《竹枝词》)春去也,飞红万点愁如海。(秦观《千秋岁》)断鸿无数水迢迢,新愁分付广陵潮。(王士祺《烷溪纱》)问君能有几多愁?恰似一江春水向东流。(李煌《虞美人》)

以上这些诗句,诗人都运用流水来表达自己内心的伤感。伤感是冷的、潮湿的,这也于水给我们的感受不尽相同。尽管伤感是无色无味、我们无法触及的,但通过以上的诗句,我们似乎可以感受到诗人的那份哀愁。

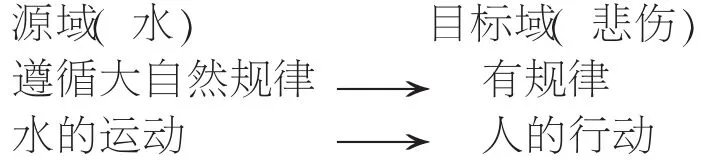

4.人是水

认知语言学中,拟人也是隐喻的一种表现形式。Lackoff and Johnson指出,拟人是一系列的隐喻,它把每一处人的特点隐喻为不同的对象。所以,拟人就是将物隐喻为人,让我们可以更加清楚地去理解人的某一方面的特质。

人有喜怒哀乐,可以来也可以去。在古诗中将水隐喻为人,我们可以更加清晰地感受人的特质。例如:仍怜故乡水,万里送行舟。(李白《渡荆门送别》)将水隐喻为人来送别自己的老友。溪水浑浑来自北,千山抱水清相射。(王安石《复至曹娥堰寄刻县丁元珍》)无情水都不管,共西风只管送归船。(辛弃疾《木兰花·慢·滁州送范悴》)谁言水是无情物,也到宫前咽不流(长孙翱《宫词》)在这里,水成了有感情的人,可以理解人的感受。此情苦,问落花流水,何时重见。(高观国《喜迁莺》)流水落花都莫问,等取,榆林沙月静边尘。(王质《定风波》)在以上的诗句中,水可以问,可以回答,有力量,有感情。

水也经常被隐喻为女性。女人如水,女性温柔,清爽,秀美。“只有多情流水伴人行,”(苏轼《南歌子》);“流水残阳芳草,伴人愁”(陈允平《南歌子》);“古人今人若流水,共看明月皆如此”(李白《把酒问月》。

二、古诗中水隐喻的文化背景

在中国,时间、爱情、悲伤和人的隐喻似乎有着不可或缺的相关性,且都与自然有关。中国古诗把概念化的时间、爱情、悲伤和人用自然形象水来隐喻。这种隐喻的确立是基于阴阳的理论和天人合一理论——天人合德。其中的文化原因主要有以下方面(见表1):

表1:

1.阴阳理论

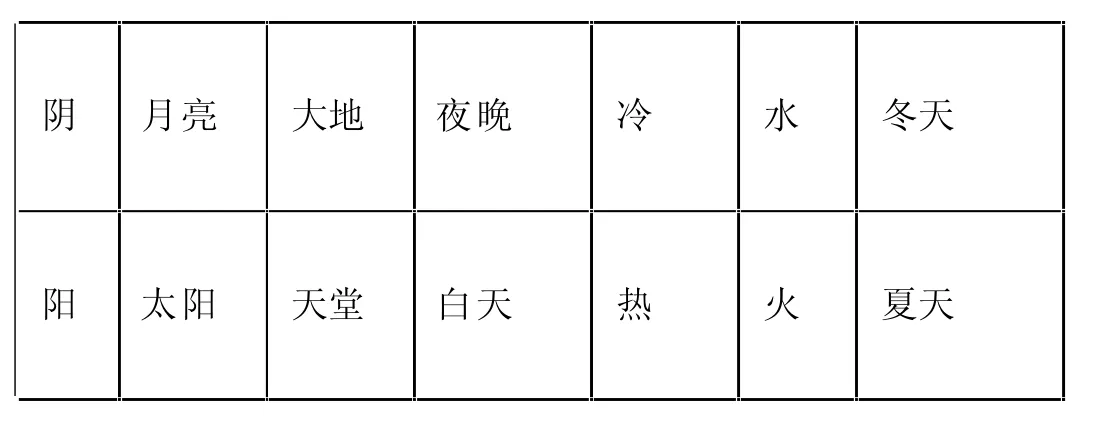

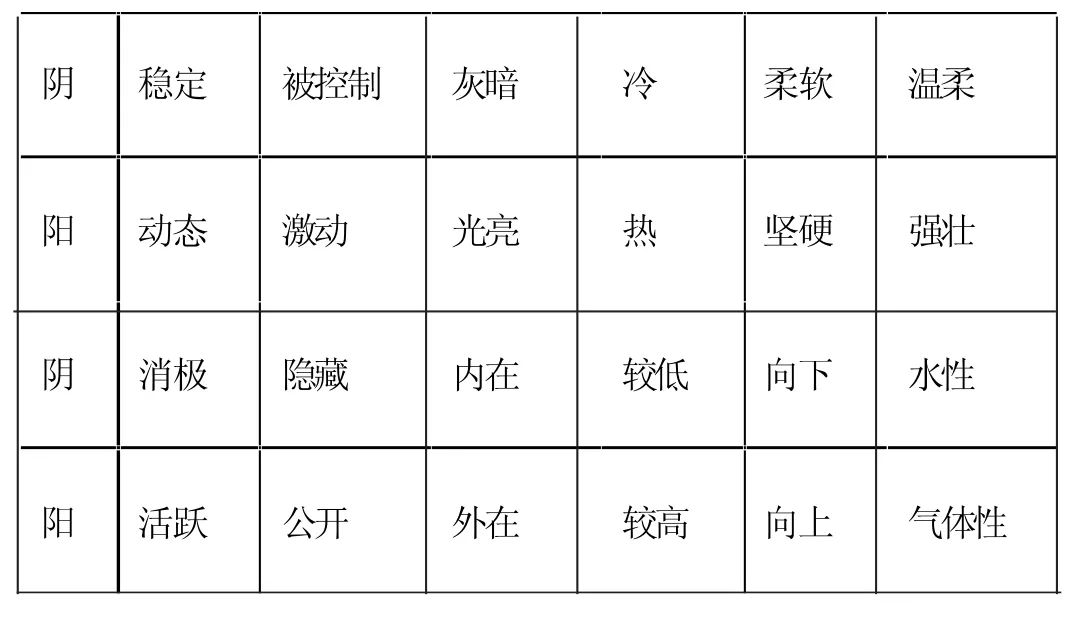

阴阳理论指出宇宙中的所有事物都是对立统一,两个汉字表达“阴”(阴柔和消极)和“阳”(阳刚和积极)一些对立的阴阳双重属性列于表2和表3)

在这两个表中,阴和阳之间以“火”为一面,“水”为另一面,分成两个对立的类别。前者是自然中的“热”的体现,而后者则是用“冷”的体现。由于这种差异,很容易得出古代诗人运用“水”而非“火”来隐喻自己的温柔的爱和内在的悲哀。

阴阳一些相反面

阴阳一些双重性质

道教包含两个相反的原则:阴和阳。阴阳指的是山的背面和阳面。所有对立的事物都可以用阴阳理论解释。“阳”代表着雄性、太阳、热、光、主导地位等;而“阴”是指以雌性、月亮、寒冷、黑暗,以及辅助地位。阴阳是不可分割的,不可以独立于另一面而存在。

当中国古典诗人表达自己的感情时,他们更倾向于选择含蓄、温和的词汇。在这种情况下,爱情通常是贤美的设想。中国人相信爱情属于“阴”(雌性;消极)。原隐喻为水,目标隐喻为爱情。在中国古典诗歌中,我们可以找到很多用“水”来隐喻“爱情”的诗句。因此,我们得到的概念隐喻“爱情是水”。

在中国古典诗歌中,水总是与女性联系在一起。所有这些都是基于远古时期对女性的崇拜。除此之外,中国的传统思维方式和审美心理,使女性富于水的柔美和月亮的清冷的特质。水中含有的审美意识和女性崇拜风情。“悲伤”与寒冷和潮湿相联系起来,源自“阴”。因此,我们得到概念隐喻“悲哀是水”。

阴阳学说是使概念隐喻“爱情是水”和概念隐喻“悲哀是水”的文化原因。中国人认为,爱和悲伤属于“阴”(女性;负)。水和女性有着一种独特的关系。

从某种程度上说,这种现象也体现了中国人的性格内向的特点。因此,他们用一种含蓄的方式来表达自己的情绪,特别是爱和悲伤。

2.“万物同一”和“天人合一”理论

宇宙中的统一理论是自然界和人类和谐的思想,在诗人形成自己的水的概念时起着重要作用。从这种原则上来讲,人类应服从上帝的旨意。更重要的是,在这一原则下,这种关系是自然界人类和谐。

自然是价值和生命的源泉。自然不光是一个物理的世界,而是一个充满生活的世界。人类是自然的一部分,在物理和生理意义上,他们都是大自然的一部分。从中国古典诗歌的天堂、地球、人是相互依存的,自然界和人类社会有一个共同原则,这是与人的自然意象的对应关系。因此,我们概念隐喻“人是水”。

此外,平滑、公开、富足和广泛性的特质是诗人对自然和人类世界特有的认识——人与自然和谐相处。在隐喻的基础上,初步形成了人们生活的自然和物理环境的和谐状态。然而,中国人最基本的概念是天人合一。

人类早期文明发源于河流。在更早的时候,人们了解时代的进步,创造一个结构性的隐喻就是“时间是水”。水是如此之大,气势磅礴,这让人了解到大自然的浩瀚和宏伟,而自己是渺小的。因此,人不是大自然的统治者,只是其中的一部分。中国古人设想的时间是人与自然的接触,所以符合“天人合一”的理论。

[1]安允涛.论中国古典诗歌中的隐喻翻译[D].北京:首都师范大学,2003.

[2]曹艳琴.从认知角度看英语和汉语的情感隐喻 [D].西安:西安电子科技大学,2009.

[3]晏雪.中国古典诗歌隐喻研究综述[J].山东师范大学学报,2009,(3):85-86.

I206

A

1673-0046( 2012)2-0205-03