随经叩刺合中药治疗糖尿病周围神经病变临床疗效研究

2012-10-11杨春雪侯文豪常东红时国臣

杨春雪,侯文豪,常东红,时国臣

(1.黑龙江中医药大学,黑龙江哈尔滨150040;2.黑龙江中医药大学附属第一医院,黑龙江哈尔滨150040)

20世纪末以来,糖尿病(DM)患病率在全球范围内迅速增长,尤其在发展中国家呈流行态势。作为DM最常见的并发症之一,糖尿病周围神经病变(Diabetic Peripheral Neuropathy,DPN)也被医学界愈来愈重视。DPN最先累及的是四肢,通常以下肢远端感觉异常或疼痛为突出症状,如针刺、蚁走、烧灼感,触痛等;甚者可出现对称性深浅感觉减退或缺失,呈手套-袜套样分布。其临床表现与祖国传统医学中的痹证、痿证相近,遂以益气养阴、活血通络为治则。笔者采取随经叩刺加服补阳还五汤的方法治疗,同时与常规针刺进行观察比照,临床疗效显著,现报告如下。

1 临床资料

1.1 一般资料

全部90例患者均来自2009年12月~2011年11月黑龙江中医药大学附属第一医院针灸四科门诊及病房,根据就诊先后顺序依照随机数字表将其随机分为观察组(46例)和对照组(44例)。其中,观察组男21例,女25例;年龄46~78岁;糖尿病病史5~16年;中医辨证为阴虚血瘀19例,气虚血瘀27例。对照组男20例,女24例;年龄45~76岁;糖尿病病史5.5~15年;阴虚血瘀21例,气虚血瘀23例。两组性别、年龄、病史、辨证分型等情况经统计学处理,差异无统计学意 义(P >0.05),具有可比性。

1.2 诊断标准

①符合WHO(1999年)糖尿病诊断标准[1];中医辨证分型依据《糖尿病中医防治指南》(2007版)[2]糖尿病性周围神经病变辨证分型标准;②具有多发性神经病的自觉症状:受累肢体远端感觉异常,如针刺、蚁走、烧灼感触痛等;③临床体征:可见对称性深浅感觉和腱反射减退或缺失,肌张力低下;④辅助检查:肌电图示神经传导速度(NCV)测定减慢(MCV<45 m/s,SCV <40 m/s)。

1.3 纳入标准

符合上述诊断标准的2型糖尿病患者;中医辨证归属于阴虚血瘀、气虚血瘀证者;年龄<80岁;签署知情同意书者。

1.4 排除标准

排除其他原因(如感染、营养障碍、除DM以外的代谢及内分泌障碍、化学因素等)所致的周围神经病变;有糖尿病急性并发症者;合并妊娠、严重肝肾功能障碍者;有出血现象及肢体溃疡者。

1.5 剔除标准

不能坚持针刺治疗;治疗疗程不足者;自动中途加用其他疗法;无法判断疗效及资料不全者。

2 治疗方法

2.1 基础治疗

①参照《中国2型糖尿病防治指南》(2010版),根据患者自身病情,应用降糖药物并配以合理的饮食、运动、情志等措施监控血糖;②口服弥可保(甲钴胺)片:每次1片(0.5 mg),每日3次(可根据年龄、症状酌情增减剂量)。

2.2 观察组

采用基础治疗加随经叩刺加补阳还五汤加味治疗。

随经叩刺:嘱患者先取仰卧位,叩刺部位及针具用75%酒精常规消毒后,以梅花针针头对准皮肤,根据患者的病变部位,选取主经并随着经脉循行的方向以轻刺强度叩击,即手阳明经(商阳→臂臑)、足阳明经(足三里→厉兑),同时依其不同的辨证分型,酌情选取辅助经脉(足少阴经、足厥阴经等)行叩刺。操作时,针尖与皮肤必须垂直,运用腕部的弹力,使之刺后立即弹起;要落针准确,强度均匀,提针迅速,发出短促清脆的“哒哒”声;刺激频率一般为70~90次/min。每条经脉连续叩击3次,以局部皮肤现潮红及酸麻胀感为宜。之后患者取俯卧位,循着足太阳经背俞穴的行走路径,从督俞穴开始轻轻叩至关元俞穴,反复叩击3~5次,手法等同前。每天1次,每周治疗6次,周日休息1天,两周为一疗程,观察治疗2个疗程。

中药汤剂:以补阳还五汤为基础方,依据各自证型酌情加减味数及药量。药物组成:黄芪60 g,当归、赤芍、生地、葛根、鸡血藤各15 g,地龙12 g,川芎、桃仁、红花、桂枝、山茱萸各10 g,水煎服,日1剂早晚温服。两周为一疗程,连服2个疗程。

2.3 对照组

基础治疗加常规针刺治疗。选取穴位:足三里、阳陵泉、三阴交、解溪、足临泣、太冲、曲池、外关、合谷。平补平泻,得气后留针30 min,期间行针2次。施治次数、疗程同观察组叩刺。

3 疗效观察

3.1 观察指标及评定标准

DPN诊断标准中涉及的自觉症状、临床体征、NCV测定均作为观察指标,评定标准参照1992年中国中医药学会糖尿病专业委员会疗效标准[3]制定。显效:自觉症状明显缓解或消失,腱反射明显好转或恢复,深浅感觉改善或恢复正常,肌电提示神经传导速度较前增加5 m/s以上或恢复正常;有效:自觉症状有所减轻,腱反射和深浅感觉均出现好转,神经传导速度较前增加但小于5 m/s;无效:自觉症状没有减轻,腱反射和深浅感觉无明显改善,神经传导速度无积极变化。

3.2 治疗结果

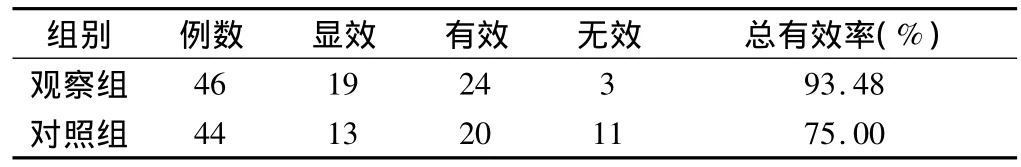

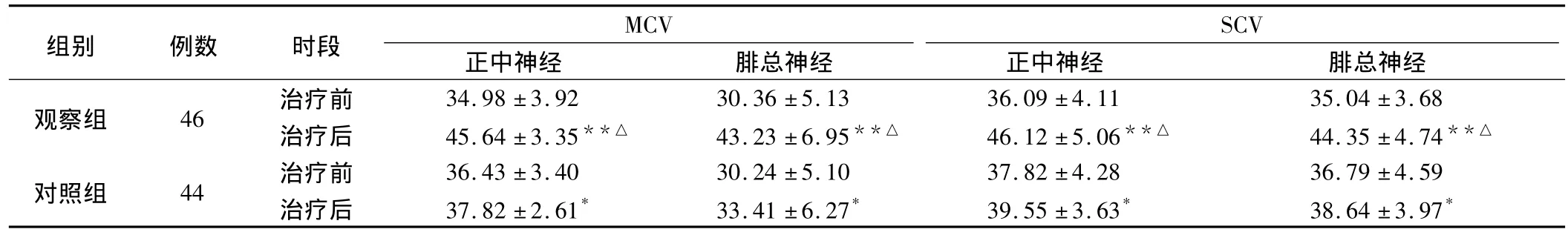

3.2.1 疗效比较 由表1可知,在基础治疗的同等条件下,应用随经叩刺结合补阳还五汤加味的观察组其临床总疗效优于对照组,经χ2检验,观察组与对照组比较有统计学差异(P<0.05)。在神经传导速度测定中,各组内治疗前后MCV与SCV均有不同程度的改善,有统计学意义(P<0.05或P<0.01);治疗后两组间比较,神经传导速度差异极显著(P<0.01),见表2。

表1 两组临床总疗效对比 例

表2 两组治疗前后神经传导速度对比(单位:m/s,¯±s)

表2 两组治疗前后神经传导速度对比(单位:m/s,¯±s)

注:与治疗前比较,*P <0.05,**P<0.01;与对照组比较,△P <0.01。

组别 例数 时段MCV SCV正中神经 腓总神经 正中神经 腓总神经观察组 46 治疗前 34.98±3.92 30.36±5.13 36.09±4.11 35.04±3.68治疗后 45.64 ±3.35**△ 43.23±6.95**△ 46.12±5.06**△ 44.35 ±4.74**△对照组 44 治疗前 36.43±3.40 30.24±5.10 37.82±4.28 36.79±4.59治疗后 37.82 ±2.61* 33.41 ±6.27* 39.55 ±3.63* 38.64 ±3.97*

3.2.2 不良反应 实验中两组均未出现晕针、血肿、皮肤过敏、感染溃疡等不良反应,治疗前后心、肝、肾功能无异常改变。

4 讨论

糖尿病周围神经病变发病机制尚不十分明确,主要由于代谢异常致山梨醇增多,肌醇缺乏等因素以及微血管病变造成神经组织结构和功能出现异常变化[4]。现代医学认为其病理改变为神经阶段性脱髓鞘,轴索再生能力受损,特点是感觉神经受累较早[5]。其起病隐匿,且病程常为缓慢进行性发展,临床以对称性肢体疼痛、麻木、肢端束缚感为突出表现;同时,因高发病率、高致残率,严重影响了患者的生存质量。

糖尿病归属于中医学消渴病范畴,《临证指南医案·三消》明确指出了其阴虚燥热的病机关键。而作为DM主要的并发症之一,糖尿病周围神经病变被归为“筋痹”、“痿证”;同时,相关研究显示,在辨证分型上本病以夹瘀者居多(59.2%),说明具有阴虚为本、血瘀为标的特点[6]。实验发现,气虚血瘀证在DPN所有证型中所占比重最高[7]。由此可见,临床上DPN的中医辨证以阴虚血瘀、气虚血瘀为主,故治则多为益气养阴、活血通络,兼以滋补肝肾。本实验所应用的方式手法即基于此。叶天士言:“病久入络”,运用皮肤针叩刺可以激发和调节脏腑经络功能,通过经络的传输调整脏腑虚实,平衡阴阳,调和气血,疏通经络;同时对末梢神经和血管壁的强烈刺激,能够对损伤引发的病理反应进行调控,具有较强的兴奋神经、改善循环的作用[8]。叩刺所选主经以足太阳经背俞穴,手、足阳明经等为主,辅以足少阴经和足厥阴经等。阳明经属胃络脾,为多气多血之脉,《灵枢·经脉》称:“谷入于胃,脉道以通,血气乃行”。其循行部位经过股动脉、足背动脉等,与血的化生运行有密切关系,故自古即有“治痿独取阳明”之说。足太阳经属膀胱络肾,据《灵枢·经脉》篇载,主“筋”所生病;其背俞穴与督脉并行,还与相应的脏腑位置相临近;其分布规律与脊神经节段性分布特点大致吻合,对体表的良性治疗刺激能够改善局部组织代谢,缓解神经血管受压,同时调整了内脏功能[9]。迎随补泻是针刺单式补泻的基本手法之一,针尖随经脉循行方向施治,取滋补之意,即采用顺经络而叩刺,意在增强补益气血之功[10];同时,以轻刺强度叩击,也具有补的性质,增强了益气养阴之效。所以梅花针随经叩刺足太阳背俞穴及手、足阳明经等,起到了良好的补气益阴、养血行血的目的。补阳还五汤出自清代王清任的《医林改错》,所治病证皆由正气亏虚、瘀血阻络而致,原书称为“因虚致瘀”。方中重用生黄芪使气旺以促血行,祛瘀而不伤正;配以当归活血,有祛瘀而不损耗血功效;川芎、赤芍、桃仁、红花助当归活血祛瘀;地龙、桂枝通经活络;山茱萸补益肝肾;生地、葛根养阴生津,用治内热消渴;鸡血藤行血补血、舒筋活络,对手足麻木有良效。综观全方,具有补气活血、通络行气的功效,使气旺血行、祛瘀通络。两者相合,一针一药,能够促进微血循环,缓解局部症状,改善肢体疼痛、麻木、肢端束缚感及深浅感觉障碍等症状体征,对神经传导速度也有一定提高。

临床证实,随经叩刺合补阳还五汤加味治疗糖尿病周围神经病变疗效肯定、操作简便、经济安全,值得推广应用。

[1] 中华医学会.内分泌及代谢性疾病临床诊疗指南[M].北京:人民卫生出版社,2005:76

[2] 中华中医药学会.糖尿病中医防治指南[M].北京:中国中医药出版社,2007:25-27

[3] 中国中医药学会消渴病专业委员会.消渴病(糖尿病)中医分期辨证与疗效评定标准[J].中国医药学报,1993,8(3):54

[4] 谢春光.老年内分泌疾病[M].北京:人民军医出版社,2007:180-181

[5] 朱熹星.2型糖尿病诊疗指南[M].上海:上海科技文献出版社,2000:14

[6] 姜楠.糖尿病周围神经病变的早期诊断及中药筋脉通对其干预的临床研究[D].北京:中国协和医科大学,2005

[7] 张广良,邹良本,刘蕊,等.2型糖尿病周围神经病变中医证型与危险因素相关性分析[J].中国中医药信息杂志,2010,17(8):17-21

[8] 韩雪,尚清,马丙祥.梅花针叩刺督脉和夹脊穴为主治疗不随意运动型小儿脑瘫疗效观察[J].中国针灸,2010,30(5):359 -363

[9] 吴新贵,何源浩.背俞穴的主治作用及其机制[J].中国临床康复,2006,10(43):170 -182

[10] 刘锦丽.梅花针随经叩刺治疗慢性脑供血不足[J].中国针灸,2010,30(5):363