高职院校教师职业倦怠状况研究:来自湖南省长、株、潭三市9所高职院校的调查

2012-09-25陆晓燕刘要悟

陆晓燕,刘要悟

(1.湖南体育职业学院,湖南 长沙 410019;2.湖南师范大学 教育科学学院,湖南 长沙 410081)

一、引 言

“burnout”本义为失败、耗尽、精疲力竭之意,较早出现于美国作家Greene(1961)的小说中。职业倦怠的学术研究则始于美国基础临床心理学家弗登伯格和社会心理学家马勒诗等人。

20世纪70年代以来,西方国家的研究者对职业倦怠问题进行了广泛的研究,并把研究的触角伸向了教育领域。研究者普遍认为,教师职业倦怠是指教师不能顺利应对工作环境时的一种极端反应,是教师在长期体验下产生的负面情绪、态度和行为的衰竭状态,一般表现为3种心理反应:其一,情感衰竭,表现为疲劳、烦躁、过敏、情绪紧张;其二,非人性化,表现为不愿与学生接触,从行动上、心理上疏远学生;其三,个人成就感降低。教师职业倦怠是一种隐性的职业伤害,它不但影响到教师的工作状态,而且对教师的心理健康也有极大的影响。

近年来,我国对教师职业倦怠问题的关注度日增,但研究大多指向中小学教师,对高职院校教师职业倦怠的研究较少,实证研究更是鲜见。然而,随着高职教育成为我国职业教育体系和高等教育体系的重要组成部分,高职院校教师队伍亦日益庞大。因此,关注并研究高职院校教师队伍建设,了解这一群体存在的职业倦怠状况,对提高其综合素质,建设一支业务水平高、心理素质好、适应能力强的高职院校教师队伍,促进高等职业教育健康持续发展,具有重要的现实意义。

本研究选取湖南省长沙、株洲、湘潭三市9所高职院校(湖南科技职业学院、湖南体育职业学院、湖南艺术职业学院、湖南现代物流职业技术学院、湖南信息职业技术学院、长沙商贸旅游职业技术学院、长沙南方职业学院、湘潭职业技术学院、湖南铁道职业技术学院)的教师作为调查对象。使用Maslach专门针对教育工作者编制的教师职业倦怠问卷MBI-ES量表进行调查。通过整群随机抽样,发放问卷550份,回收524份,回收率95.3%;其中,有效问卷486份,有效率92.7%。对调查结果采用SPSS13.0软件包进行统计分析,并对有不同背景因素教师的职业倦怠状况进行差异比较。

二、调查结果分析

1.总体状况

高职院校教师在职业倦怠3个维度上的平均数和标准差分别是 1.49±0.70、1.31±0.71和 2.40±0.76,本研究采用5级评分,中数为2。结果显示:高职院校教师存在一定程度的情绪衰竭,轻度的非人性化,个人成就感偏低。

2.差异分析

在进行统计分析之前,先进行正态性检验。结果表明,3个维度所有数据均呈正态分布。然后从性别、年龄、婚否、学历、教龄、职称等11个背景因素分析了教师职业倦怠的差异:

(1)不同性别的教师 如表1所示,男教师的职业倦怠比女教师严重,男教师在情绪衰竭和非人性化方面高于后者,个人成就感则低于后者。这可能与男女教师的性格差异有关。尽管都感受到了工作中的沉重负荷、工作后的精疲力竭,也经常有“孺子不可教”之感慨,但绝大部分女教师由于丰富、细腻、柔韧的情感特征及类似母亲的情感角色期待,都能够尽力去克服这种情绪。而男教师则任其自然,不会刻意控制。另外,在中国传统的社会观念和世俗的眼光中,男性价值的体现往往在其工资收入、职位和社会地位的高低上。而教师职业的升职和发展机会较少,男教师的成就动机较难得到满足,从而就会导致男教师对工作的热情和满意度降低,容易产生职业倦怠感。

表1 不同性别教师的差异比较

(2)不同年龄的教师 表2显示,31~40岁情绪衰竭最为严重,36~40岁组非人性化最为严重,31~35岁组个人成就感最低。出现这种状况可能的原因是,31~40岁的教师正处于职业中期,肩负着重大的社会、家庭责任,特别关注职业声望,自我发展的需求很高。高期望和现实之间的差距会导致他们产生付出得不到回报的感觉,工作满意度低,对工作的热情逐渐丧失,逐渐减少对工作的投入,职业倦怠感逐渐产生。

表2 不同年龄教师的差异比较

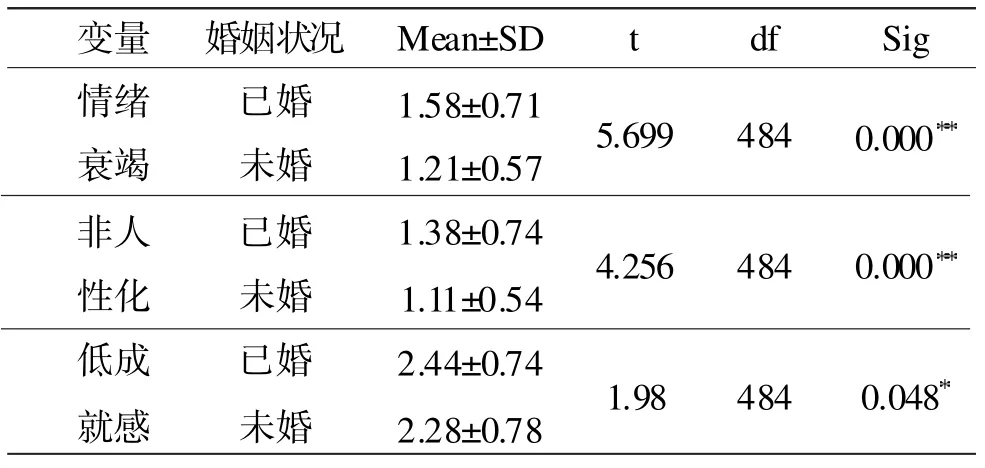

(3)结婚与否的教师 表3显示,已婚教师情绪衰竭和非人性化比较严重,这也许是因为他们从事教师职业时间较长,工作压力和家庭责任逐渐消磨着他们对教学工作和学生的热情;同时,他们对自身发展的期望比较切合实际,对现状较为满意,所以个人成就感就高于单身教师。

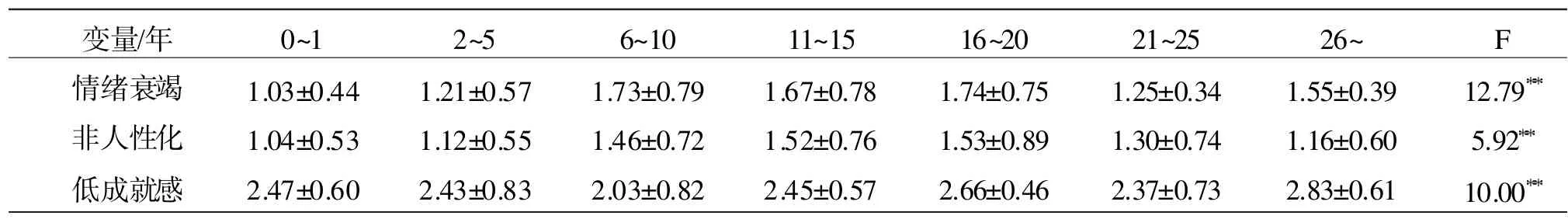

(4)不同教龄的教师 表4显示,教龄6~10年与16~20年的教师情绪衰竭最为严重,教龄11~20年的教师非人性化程度最高,教龄6~10年的教师个人成就感最低。有研究表明,工作时间与职业倦怠程度密切相关。教龄6~10年的教师处于职业发展中期,他们对自己各个方面的期望值都很高,但努力的结果尚未显现或并不理想,面对理想与现实之间的差距,他们就很容易产生低成就感。而随着教龄的增加,期望与现实的差距进一步加大,其情绪衰竭和非人性化程度也会逐渐上升。

表3 结婚与否教师的差异比较

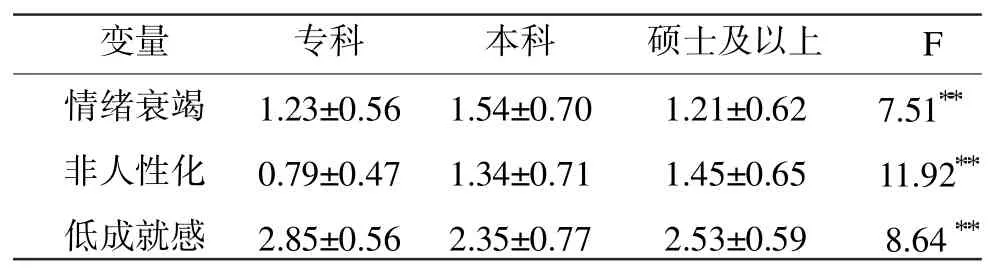

(5)不同学历的教师 表5显示,具有本科学历教师的倦怠程度最为严重,高情绪衰竭,低成就感,且学历越高,非人性化越严重。本科学历的教师是高职院校的主力军,与高学历教师相比,他们承受了更多的来自教学、科研、同事竞争的压力,就会经常处于低成就感和相对高的情感衰竭状态中。高学历的教师往往自视较高,对工作和自己完成目标的能力有过高的期望,期望与现实的差距会使他们产生巨大的心理落差,若缺乏相应的干预措施,可能就会导致生理、心理和情绪衰竭,并进而对周围的人采取一种冷淡、敌视、疏远的态度。不过,他们的个人成就感并没有因此而降低,可能是因为“个人成就感”代表的是对自我价值和工作意义的一种评价维度,而高学历的教师在学校中一般都比较受到重视,因而他们的个人成就感较高。

表4 不同教龄教师的差异比较

表5 不同学历教师的差异比较

(6)不同职称的教师 表6表明,讲师的情绪衰竭和非人性化最严重。导致这种状况的主要原因可能是高职院校的讲师承受的来自教学、科研、同事竞争以及家庭的各方面压力要高于助教和高职称的教师。虽然职称在成就感上的差异不显著,但仍体现出成就感随职称的升高而降低的趋势,这与一般的情形相反,也是高等职业教育中的一个反常现象。

表6 不同职称教师的差异比较

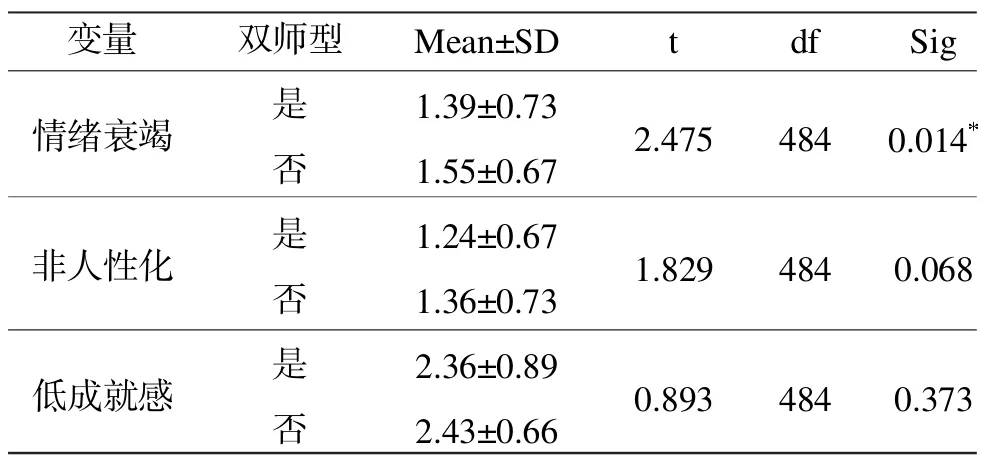

(7)是否“双师型”教师 表7显示,“双师型”教师的情绪衰竭与非人性化都较轻,个人成就感却较低。原因是,他们不但要教授专业理论知识,而且还承担实践教学任务,与学生的接触是近距离的、频繁的、长期的,故与学生关系和感情较好;但由于目前许多高职院校向大学趋同,注重科研成果和学术成就,并以此为考核评价的主要标准,而“双师型教师”在这方面则处于相对劣势,故其个人成就感较低。这应该引起高职教育管理部门的深思。

表7“双师型”教师与其他教师的差异比较

(8)是否任班主任的教师 表8显示,班主任的情绪衰竭和非人性化状况稍轻,这可能与他们经常和学生相处、师生沟通较多有关;个人成就感低,与中学的情况正好相反,这与目前我国高职学生的现实行为、学习习惯、道德素质等不无关系。这种状况使得班主任经常处于一种角色冲突之中,在对学生的期望与失望之间,在理想与现实之间徘徊。

表8 班主任与其他教师差异比较

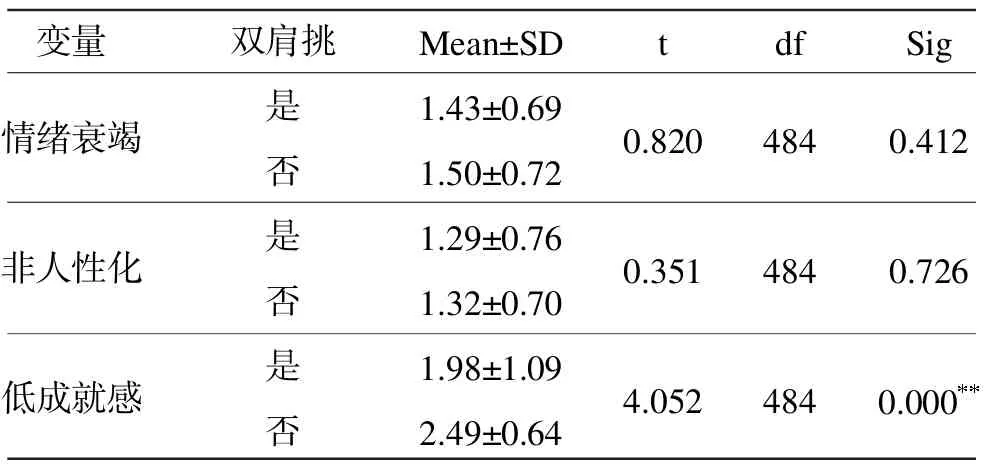

(9)是否双肩挑的教师 表9表明,双肩挑教师在情绪衰竭和非人性化两方面均比专职教师要轻,而其成就感则明显低于专职教师。可能的原因是,一方面,双肩挑教师教学、行政任务繁重,与学生接触频繁,责任重大,故其情绪衰竭和非人性化程度要轻;另一方面,正因为同时承担了过多的教学和行政工作,也使他们更容易觉察到高等职业教育中存在的诸多问题,从而导致较低的个人成就感。

表9 双肩挑教师与其他教师的差异比较

(10)任教不同课程的教师 表10显示,专业课教师职业倦怠较为严重,个人成就感最低,其次是专业基础课教师,而公共课教师则是成就感高、非人性化和情感衰竭较为严重。这种状况可能是一种压力不平衡状态的先兆。这也似乎对应着罗伯特和吉姆士描述的工作疲劳的第二阶段,即令人满意的工作成绩是建立在过度支出基础上的,如果在这种状态下继续工作,不进行必要的调节,倦怠就会因此进一步加剧。这也反映了目前我国高等职业院校管理中存在的一个突出问题。

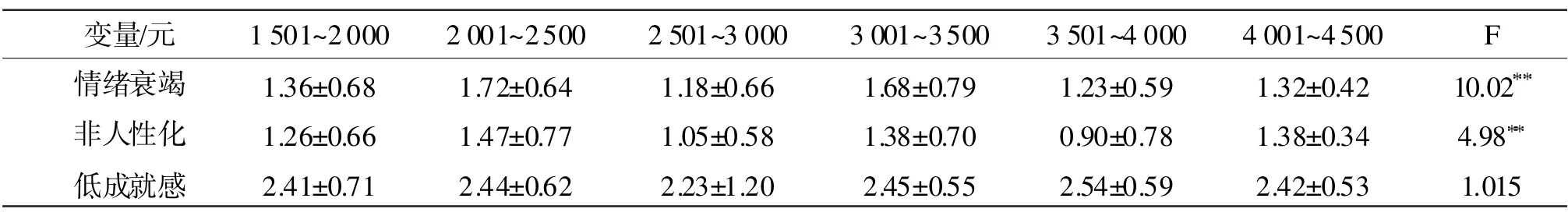

(11)不同月收入的教师 表11显示,收入越高,情绪衰竭和非人性化方面的症状相对越轻。职业倦怠最严重的是月均收入为2 001~2 500元的教师,其次是月均收入为2 501~3 000元的教师。考虑收入与教龄、职称的关系,可以发现前者基本上都是从教6~10年或刚评上中级职称的教师,后者大多是从教16~20年的教师。结合其教龄、职称和专业发展阶段,出现这种状况也就不难理解了。

表10 任教不同课程教师的差异比较

表11 不同收入的教师的差异比较

三、基本结论

1.高职院校教师职业倦怠存在人口统计学变量上的差异

差异具体为:1)男教师的职业倦怠比女教师严重,其情绪衰竭和非人性化高于后者,而个人成就感则低于后者;2)不同年龄的教师职业倦怠差异显著,在情绪衰竭和非人性化方面,36~40岁的教师最为严重,31~35岁的教师个人成就感最低;3)已婚教师在情绪衰竭和非人性化方面比较严重,个人成就感却比单身教师高;4)教龄不同的教师的职业倦怠差异显著,其中从教中期(教龄6~20年)的教师情绪衰竭最为严重。

2.高职院校教师职业倦怠存在职业背景因素方面的差异

具体来看,本科学历的教师倦怠状况严重,而且学历越高,非人性化越严重;讲师的职业倦怠最为严重;“双师型”教师、班主任、双肩挑教师的个人成就感明显低于其他教师;专业课教师职业倦怠较为严重,个人成就感最低;不同收入的教师在情绪衰竭和非人性化方面差异非常显著,而低成就感方面差异则不显著。

3.高职院校骨干教师群体个人成就感低

高职院校教师职业倦怠的一个突出特点是骨干教师群体个人成就感偏低。从不同背景因素看,31~40岁的教师、从教6~15年的教师、讲师、专业课教师、班主任、“双师型”、双肩挑教师照理说应该是高等职业院校的骨干教师,他们在工作或职业活动中应表现出更为积极的心理状态。可调查结果恰恰相反。这不能不引起教育行政部门和高等职业教育工作者的深思。

[1]王晓春,甘怡群.国外关于工作倦怠研究的现状述评[J].心理科学进展,2003,(5):567-572.

[2]李超平,时 勘.分配公平和程序公平对工作倦怠的影响[J].心理学报,2003,(5):677-684.

[3]张丽萍,陈京军,刘艳辉.教师职业认同的内涵与结构[J].湖南师范大学教育科学学报,2012,(3):104-107.

[4]朱 佳.独立学院辅导员工作压力、职业倦怠及化解策略——基于湖南省15所独立学院的调查[J].湖南师范大学教育科学学报,2012,(1):86-88.

[5]肖 川.教育的理想与信念[M].长沙:岳麓书社,2002.

[6]俞国良.教师信念及其对教师培养的意义[J].教育研究,2000,(5):16-20.