高速铁路建设促进长三角区域产业转移和结构调整研究

2012-09-06徐玉萍

徐玉萍

(华东交通大学 轨道交通学院,江西 南昌 330013)

高速铁路建设促进长三角区域产业转移和结构调整研究

徐玉萍

(华东交通大学 轨道交通学院,江西 南昌 330013)

随着高速铁路的发展建设,根据点轴理论,沪宁、沪杭高速铁路的开通运营和即将开通运营的宁杭、杭甬高速铁路为长江三角洲区域的产业转移规定了方向和路径,区域一体化发展促进了产业分工与协作,以及产业结构调整优化,打破了城市之间人才和资源流动障碍,并在高速铁路沿线形成产业带,通过轴带的功能,对整个区域经济发挥拉动作用。

高速铁路;长三角区域;产业转移;产业带

高速铁路建设对中国经济的拉动和融合作用不仅体现在直接扩大了铁路客运能力,还体现在为铁路货运腾出了更多的空间,加快了物资的流动[1]。全国高速铁路网或跨区域高速铁路或区域内城际铁路能使各核心城市的连接更加紧密,促进了人员、技术和资源的交流,进而促进产业转移和产业结构调整。

1 长三角区域高速铁路网基本框架

随着长江三角洲(以下简称长三角)区域发展规划上升为国家级战略,长三角区域的战略定位正式确定为亚太地区重要的国际门户、全球重要的现代服务业和先进制造业中心、具有较强国际竞争力的世界级城市群。长三角区域成为继纽约、东京后的全球第三大都市圈。

目前,长三角区域有京沪、沪汉蓉、杭长、沪深等高速铁路与区域外相连,区域内的沪宁、沪杭高速铁路已经建成通车,宁杭、杭甬、杭黄、金温等城际铁路和客运专线也已相继开工兴建。2012年底,长三角区域高速铁路的框架将基本形成。长三角区域高速铁路网基本框架如图1 所示。

图1 长三角区域高速铁路网基本框架

上海作为长三角区域核心城市的领导作用凸显,主要城市间能够真正实现 1 小时交通圈。高速铁路更激发了上海对长三角区域其他城市的辐射效应,不仅拉近了长三角区域城市间的距离,而且对于中心城市的产业转移、经济结构调整也起着极其重要的作用。

2 点轴理论概述

点轴理论最早是由我国著名经济地理学家陆大道在 1984年综合德国地理学家克里斯泰勒的中心地理论、增长极理论和德国的开发轴理论的基础上提出的,并在 1995年出版的《区域发展及其空间结构》一书中最终形成完整的理论体系。该书论述了产业结构、空间结构、资源与环境等一系列实际问题,揭示了区域发展过程中空间结构演变的一般特征。

点轴理论将中心城市、交通干线、市场作用范围等统一在一个增长模式之中,在三者的相互关系中,点居于主导地位,轴是多层次中心点之间沟通连接的通道。该理论揭示了解决区域经济发展的不均衡可通过点与点之间跳跃式配置资源要素,进而通过轴带的功能,对整个区域经济发挥拉动作用[2]。

通过“点”、“轴”两要素的结合,在空间结构上,出现由点而轴,由轴而面的格局,呈现出一种立体结构和网格态势,对于信息的横向流动和经济的横向联系有较大的优越性。点轴理论的应用有利于最大限度地实现资源的优化配置,避免资源的不合理流动,还有助于消除区域市场壁垒,促进全国性统一市场的形成。

长三角区域的重要中心城市为上海、南京和杭州,随着经济和交通运输的发展,宁波、苏州、无锡、常州成为区域性的次中心城市。长三角区域内高速铁路的规划建设和开通运营,使生产要素沿着高速铁路既定的方向高强度地扩散,形成多条强大的产业发展轴,这样由点到轴、再到面,带动了整个区域的产业结构调整和经济发展。

3 高速铁路网建设为产业转移规定了方向和路径

交通运输成本的降低,是产业转移的重要条件,交通网络的规划与建设为产业转移规定了方向和路径。

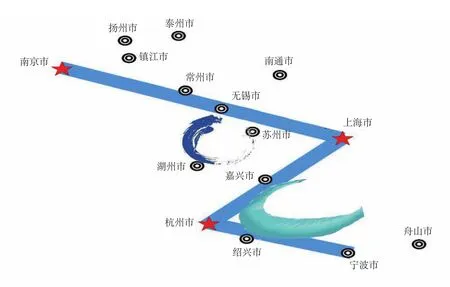

3.1 “十五”时期的“Z”字形产业带

“十五”期间,长三角区域的铁路、公路交通体系主要由沪宁线、沪杭线、杭甬线 3 条铁路大动脉构成一个“Z”字形布局,长三角区域形成了以上海为中心,以南京、杭州为副中心的“Z”字形城市空间格局。长三角区域产业布局逐步形成了“Z”字形产业密集走廊,长三角区域“Z”字形产业带如图2 所示。“Z”字形产业带主要由 3 条城市发展轴构成,其基本走势是以上海、杭州、南京 3 个主要城市作为基点,以沪宁线、沪杭线和杭甬线分别为“Z”字形的3 条边。第一条边是沿沪宁高速公路和沪宁线展开的沪宁城市发展轴,聚集了上海、苏州、无锡、常州、镇江、扬州、南京等城市,重点发展移动和卫星通信、光纤和光电子、微电子、计算机及网络设备和软件五大产业,沿沪宁线形成高新技术产业带;第二条边是沿沪杭高速公路和沪杭线展开的沪杭城市发展轴,聚集了上海、嘉兴、杭州等城市;第三条边是沿杭甬高速公路和杭甬线展开的杭甬城市发展轴,聚集了杭州、绍兴、宁波等城市。“Z”字形产业走廊沿线交通基础设施完善,城市连绵,城市化和现代化水平较高,成为了长三角区域城市群社会经济持续发展的“领头羊”。

图2 长三角区域 Z 字形产业带

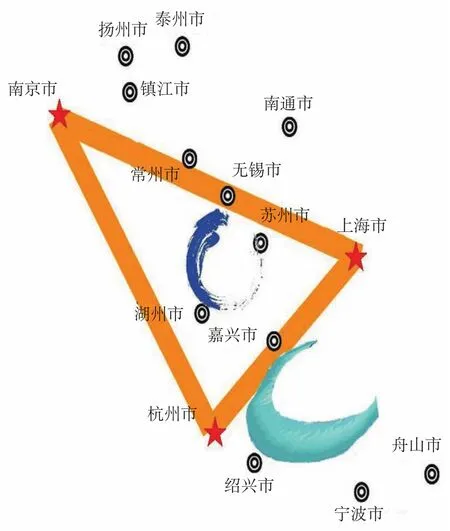

3.2 “十一五”时期的大四边形产业带和钻石形城市空间格局

“十一五”期间,苏(州)(南)通长江大桥和杭州湾跨海大桥的相继建成通车,使苏州市和南通市、宁波市和嘉兴市之间通过两座大桥与乍(乍浦)嘉(嘉兴)苏(苏州)高速公路直接相连,形成一条通道。在长三角区域版图上可以看到,这一通道将与宁通线、宁杭线、杭甬线共同组成一个巨大的四边形,覆盖除台州、舟山之外的长三角区域其他 14 个城市,从而打破了原有的“Z”字形格局。长三角区域四边形产业带如图3 所示。

图3 长三角区域四边形产业带

交通格局的嬗变使长三角区域欠发达地区的区位优势凸现,与发达地区的联系更加紧密。这些地区劳动力、土地等资源丰富,对发达地区转移产业的吸引力明显增强,使产业转移的内部化倾向加大。“十一五”期间,长三角区域加快经济结构调整,经济增长由主要靠制造业支撑,转向制造业与服务业双轮驱动,将重点集中于重化工业、高新技术制造业,以及金融、保险、咨询等现代服务业等,总部经济成为这一时期长三角区域发展的“热点”,尤其是上海,总部经济进入了快速发展期[3]。

苏通长江大桥和杭州湾跨海大桥通车后,打通了长三角区域南北沿海通道,城市群空间向南北延伸,形成聚集上海、苏州、嘉兴、宁波、南通等城市的沿海发展轴。随着沿海发展轴的形成,宁波的战略地位将和杭州并驾齐驱,宁波和上海、南京、杭州共同构成长三角区域钻石形城市空间格局,如图4 所示。

图4 长三角区域钻石形城市空间格局

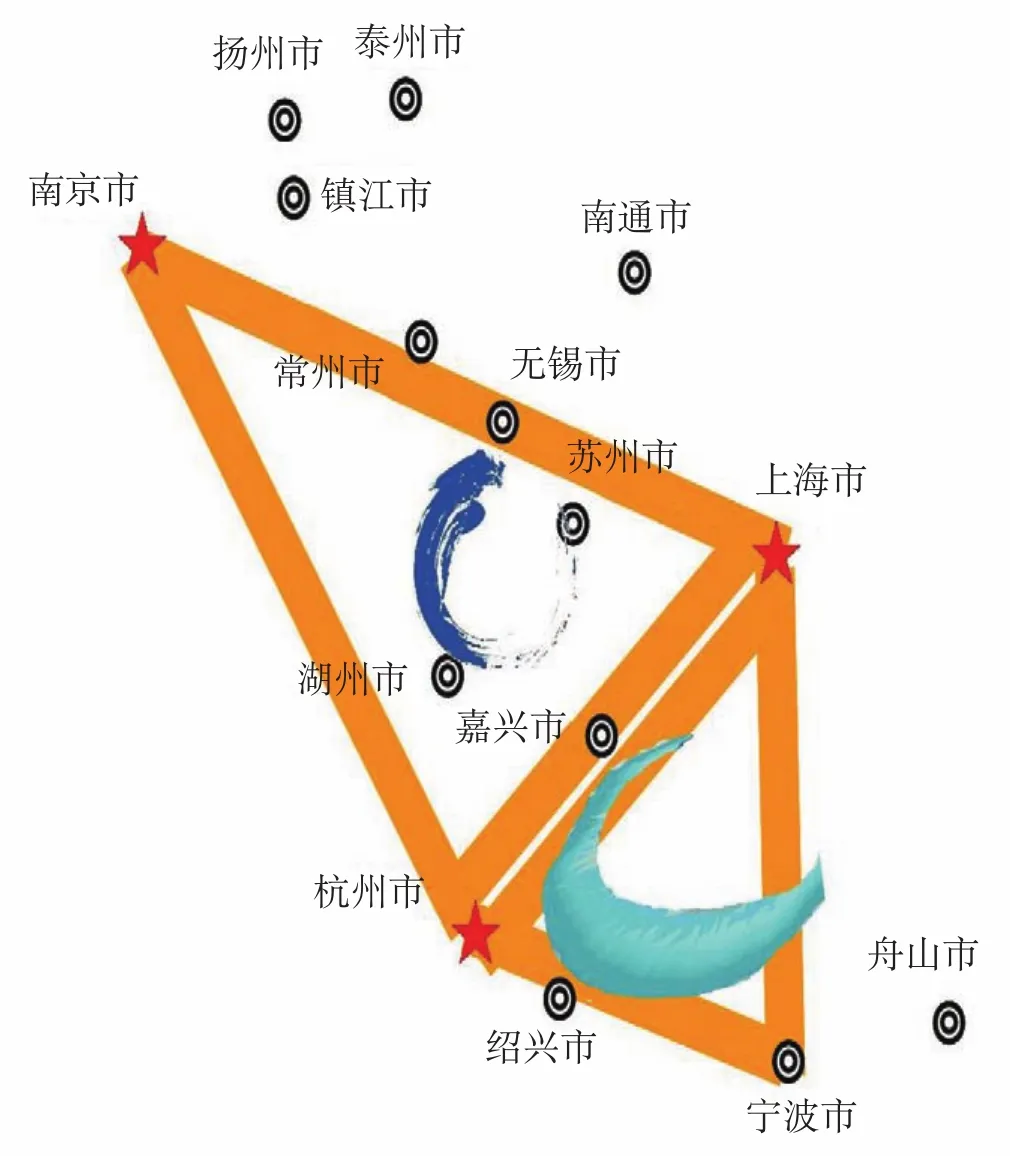

3.3 “十二五”时期的金三角产业带

进入“十二五”发展时期后,预计在 2013年上半年开通运营的宁杭城际铁路(南京—杭州)和杭甬铁路客运专线(杭州—宁波)将对长三角区域城市力量格局和产业格局的改变产生重大影响。

沪宁、沪杭沿线城市经济发达,已经逐步形成了完整的产业带,而南京—杭州间一直因为缺少直接相连的铁路线而未在此沿线方向形成产业带。宁杭城际铁路通车前,乘火车从南京到杭州要经上海绕行,普通旅客列车运行时间在 5~10 h,动车组列车则 4 h 左右。设计时速为 350 km 的宁杭城际铁路,使宁杭两地时空距离从原来的4 h 左右缩短到1 h 之内。在宁杭大通道上,溧阳、宜兴、湖州等城市都是国内经济大市(县),产业特色明显。宁杭城际铁路的开通运营为相关产业带的形成提供了基础。江苏省和浙江省要打造以宁杭铁路为中心的经济走廊,将会在很大程度上缩小长三角区域西侧地区与沪杭、沪宁沿线地区的差距,增强长三角区域经济对皖南、浙西及赣北的辐射。显然,上海、南京、杭州的竞争与合作关系,也将因此发生较大的变化。沪杭、沪宁、宁杭高速铁路会在我国区域经济版图上串成一个“金三角”,替代 20 世纪七八十年代上海在长三角区域的地位和作用。至此,长三角经济区区域一体化加速,上海、杭州、南京形成由高速铁路串成的“金三角”,如图5 所示。

图5 沪、杭、宁“金三角”产业带

高速铁路的建设使长三角区域城市力量格局也在不断发生变化。为了扩大运能,修建以客运为主的杭甬客运专线,而原来的萧甬铁路经过电气化改造后,将实现客货分线运输,改为主要承担货运功能。杭甬高速铁路建成后,将与沪杭、沪宁、宁杭等线路构成长三角区域的城际铁路主骨架,形成沪、杭、宁、甬等城市间“1~2 小时 铁路交通圈”,有利于宁波、绍兴、台州等长三角区域南翼城市与沪、杭、宁等中心城市的交流,对促进长三角区域城市圈及经济一体化具有推动作用[4]。

目前,上海—南京高速铁路已建成通车,杭州—南京城际铁路即将通车,上海—杭州客运专线已建成通车,杭州—宁波高速铁路即将通车,宁波—上海跨杭州湾铁路也已列入国家中长期铁路网规划。上海、杭州、南京是一个金三角,上海、杭州、宁波也是一个金三角。两个金三角由 5 条铁路线路来支撑,形成长三角区域内高速铁路双金三角产业带,如图6 所示。

图6 长三角区域双“金三角”产业带

4 区域一体化促进产业分工与协作

在长三角区域各省市纷纷推出的战略发展规划中,同构的影子清晰可见。据统计,在长三角区域的16 个城市中,选择汽车作为重点发展产业的有11 个城市,选择石化作为重点发展产业的有 9 个城市,选择电子信息业作为重点发展产业的有 12 个城市。在食品饮料、纺织、印刷、塑料、办公机械设备等产业方面,长三角区域江、浙、沪三地的同构率竟高达 80%以上。并且,严重的产业同构使经济集中区域开始互相“比拼”,产业集中的优势反而转化为产能过剩的劣势。长三角区域的产业同质性结构亟待通过协作分工和产业整合加以解决。

长三角区域城市群体量庞大,但不同城市经济还具有较大的差距。高速铁路的开通运营,将逐步减小这些差距,使区域之间的分工日趋明显。作为中国最大的经济体,沪宁、沪杭、宁杭、京沪 4 条高速铁路相继开通之后,长三角区域经济圈率先拥有了中国目前最完善的高速铁路网络。由此加速了长三角区域经济一体化进程,使长三角区域协同分工,错位发展,形成有序的产业等级体系。

目前,长三角区域已经形成以高新技术产业为主导、先进制造业为主体、现代服务业为支撑的产业发展新格局,良好的区域环境促进了现代服务业的发展和信息技术的转移扩散。在长三角区域经济一体化的发展格局中,必须继续以上海为龙头,以南京和杭州作为两个次中心,以苏州、无锡、常州和昆山作为三级中心,各个城市联动协同发展,不同等级城市现代服务业和先进制造业进行细分市场定位,通过差异分工和区域合作,确定每个城市这两大产业的重点领域。例如,高速铁路建成后,上海具有较强的人才优势和研发优势,在发展高端服务业、先进制造业等方面具有巨大的综合比较优势,逐步形成为制造业总部服务的知识型服务业产业体系;杭州形成以现代商务休闲、文化创意等产业为核心的高附加值产业体系;宁波形成以现代物流商贸和电子商务为主的商贸产业体系;苏州、无锡、常州等城市工业发达,通过加强研发和创新,形成具有区域特色的新型制造业产业体系。目前,江苏北部等城市还比较落后,可以通过利用高速铁路带来的区域人流、物流的便利,引进和承接上海等地的产业转移。

5 产业结构调整优化

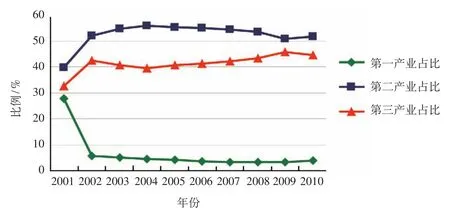

区域一体化分工与协作促进了长三角区域的产业结构调整,使产业结构得到进一步优化。长三角区域产业结构总体上呈“二、三、一”格局,第三产业发展程度要明显高于全国平均水平,但第二产业在经济发展中占据首要地位,长三角区域产业结构在总体上与全国有一定的相似性。长三角区域产业结构占比如图7 所示。

“十五”期间,长三角区域积极承接国际产业转移,重点选择发展高新技术产业,并加大投资力度,以期带动本地区产业结构优化升级。第一产业占比在“十五”开局初期从近 30%大幅度下降到近6%,此后逐年平稳缓慢地下降。“十五”期间,长三角各地区都紧紧抓住国际资本向长江三角洲流域转移的有利机遇,纷纷提出打造国际制造业基地的奋斗目标,促进了第二产业的发展,加之工业投入高速增长,工业生产保持高位运行,使第二产业发展明显快于其他产业。第三产业在“十五”时期开局的头一年占比几乎增长近 10 个百分点,但随后 2003年突如其来的“非典”,对第三产业发展冲击较大,旅游、餐饮等行业都受到影响,导致第三产业比重下降。

“十一五”期间,长三角区域两省一市的合作与交流不断深化,合作范围逐步拓展,合作水平逐渐提升,纷纷大力推进经济结构调整、促进经济增长方式转变,产业结构得到进一步调整和优化。长三角区域在国际金融危机的倒逼下,主动调整产业结构向更趋合理的方向发展,结果第三产业比重迅速升高,16 个城市中有 14 个城市服务业比重实现了提升。第三产业的发展主要体现在金融服务、商贸流通服务、现代物流、信息服务 4 个方面。第二产业特别是工业在国际金融危机中受到的冲击最大,第二产业比重回落。

图7 长三角区域产业结构占比图

6 高速铁路开通运营打破人才流动障碍

人才是经济发展的最大动力。一个国家的生活水平是经济发展水平决定的,产业结构决定了它的经济发展水平,而产业结构又是人才结构决定的。人是最重要的要素,人才结构的高低决定了产业结构的高低。人才如果不流动必然带来地区之间产业结构的差异,一旦人才发生流动,产业结构差异就会迅速拉平。

随着高速铁路的不断建成和投入运营,1 小时 交通圈的形成,长三角区域时空距离缩短,实现了同城化,城市之间联系更紧密,使人们的生活半径拓宽、生活质量提升和出行成本降低。在一个城市居住,在另一个城市工作,这种生活方式、消费方式已经越来越多地被长三角区域的人们所接受。高速铁路使人才的快速流动呈现常态化,转变了人才储备格局。一些技术型人才愿意迁移至南京、杭州等城市工作,带动了这些城市的技术提高和创新活力的激发,拉平产业结构的差距。例如,上海成本较高的一些制造企业,将有可能缩减上海的生产规模,将其产能转移至沪宁高速铁路沿线城市。同时,制造业人才从上海倒流进沪宁沿线城市,这与原来人才从江浙地区流入上海的状况不同。制造业人才倒流有助于提升这些沿线城市的人才结构,起到提升整个长三角区域人才实力的作用。

7 结束语

长三角区域经过长达近 20年的发展,支撑地区经济发展的劳动力成本和土地约束比较优势正在逐步消失,产业发展的资源和环境承载能力已经构成了对经济增长的硬约束,完善的高速铁路网络促进了生产要素流动,弥补了因资源成本上升导致的劣势,增强了长三角区域的各中心城市的产业区位优势和战略优势,并在高速铁路沿线形成产业带,促进了区域内的产业转移和产业结构调整。

:

[1] 陆大道. 区域发展及其空间结构[M]. 北京:科学出版社,1995.

[2] 周孝文. 高速铁路对区域经济协调发展的促进作用[J]. 铁道经济研究,2010(6):19-22.

[3] 徐玉萍. 高速铁路建设促进区域经济发展问题研究[J]. 江西社会科学,2011(12):62-65.

[4] 郭万清. 高铁时代的泛长三角区域城市协调发展[J]. 江淮论坛,2011(1):13-17.

Study on High-speed Railway Construction Promoting Industrial Transfer and Structure Adjustment of Yangtze River Delta

XU Yu-ping

(School of Rail Transit,East China Jiaotong University,Nanchang 330013,Jiangxi,China)

Following with development and construction of high-speed railway and according to point-axle theory,the operation of Shanghai-Nanjing and Shanghai-Hangzhou high-speed railway as well as Nanjing-Hangzhou and Hangzhou-Ningbo high-speed railways which going to be operating regulate the direction and route for the industrial transfer in Yangtze River delta,and the regional integration development promotes industrial work dividing and cooperation as well as adjustment and optimization of industrial structure,which breaks the obstruction of talents and resource flow between cities,and forms industrial belt along high-speed railway lines,all of these exerts promotion role on regional economy through its function of axle-belt.

High-speed Railway; Yangtze River Delta; Industrial Transfer; Industrial Belt

1003-1421(2012)12-0081-07

F532.3;F127(5)

B

2012-09-05

2012-11-05

教育部高校人文社会科学研究项目(10YJC790315);江西省社科规划一般项目(10YJ33)

尹 红