新农合补偿制度调查分析——寿光案例

2012-08-07王昕天

王昕天

(中国社会科学院 研究生院,北京102488)

一、引 言

随着我国经济发展和社会进步,党中央提出建立惠及13亿人口的小康社会,“三农”问题是重中之重,农民奔小康,健康是关键。因此解决好广大农民的医疗保障问题,直接关系到我国农村经济发展和社会稳定。新型农村合作医疗制度是农村医疗保障体系的主要组成部分,在运行的近10年中,覆盖水平、财政补偿等方面都取得了显著的成绩,根据卫生部2012年2月发布的数据,2011年全国参合人数达到8.32亿,参合率超过97%;各级财政对新农合的补助标准提高至每人每年200元;政策范围内的住院报销比例达到70%。参合农民看病难、看病贵问题有所缓解。

新农合的持续发展取决于补偿制度的设计。从全国范围来看,虽然新农合政策范围内的名义补偿率得到了明显提高,但由于筹资水平、保障水平、管理理念等因素影响,“保大病”——新农合政策的目标——没有完全实现。因此在管理实践中存在着基金安全与提高实际补偿率之间的两难问题。对此,王文静[1]在查阅相关研究文献的基础上总结出我国新农合制度存在问题的四点原因:1.基金筹集中的“逆向选择”;2.医疗服务的风险性;3.制度的设计缺陷;4.医疗监管的难度大。并进一步指出,应该在增加政府财政支持的条件下,强化农村卫生服务的能力,完善管理制度和运行机制,同时加大对新农合政策的宣传,提高农民参合的积极性。李斌等[2]则认为,应当通过调整制度中的起付线、补偿比例和封顶线,以达到分流患者、控制赤字和有效利用医疗资源的目的,从而提高新农合基金的运行效率。梁慧轩[3]在总结上海闵行区新农合管理具体做法的基础上,认为在引入第三方管理后,基金的使用效率得到明显提高,医疗费用上升趋势得到遏制,因此引入第三方管理应该是新农合制度改革的突破口。张琴[4]则从医疗服务供给的角度探讨了新农合制度可持续发展的问题,指出,增强医疗机构的供给能力,确保监管机构的独立性,以及实施有效的供方激励,应该是新农合制度改革的主要思路。杨殿学[5]对陕西省某县的入户抽样调查进行分析后,认为要在保证基金安全的同时提高保障水平,就应当科学设置新农合的实施方案,简化不必要的就医报销手续,改善基层医疗机构的设施,提高其服务供给能力,并且整合相关资源建立大病医疗救助。

从以上研究可以看出,相关学者针对新农合制度在实际运行中的问题,已经开始从各自视角对新农合制度进行了评价并提出了改进思路和意见。本文以山东省寿光市为例,结合该市新农合运行的状况,以基金流向情况为分析重点,提出相应的改进方案。

二、寿光市新农合制度的基本情况

寿光市从2003年开始实施新型农村合作医疗,根据寿光市卫生局提供的资料,截至2010年,新农合覆盖率已经达到100%,人均筹资额达到143元(人均政府补助113元),其中:农民人均缴纳30元,中央、省财政补助40.5元,潍坊市财政补助9元,寿光市财政补助63.5元,2010年度筹资总额达到1.17亿元。2010年为参合农民报销101.33万,报销医药费用1.02亿元(占总筹资的87.2%),报销2万元以上179人,报销1万元以上876人。

(一)支付方式

寿光市采取基金定额的付费管理模式。具体办法是:按照各定点医疗机构往年业务的开展情况、新农合基金实际支出情况和业务范围、覆盖人口等制订出年度基金定额。超出定额部分,由各医疗机构100%承担,结余部分用于增加下年度定额。新农合基金每月结算一次,财政局年初按照各定点医疗机构月定额的70%拨付备用金,次月初按照各医疗机构实际发生的新农合支出数与定点医疗机构进行结算。累计支出数超过本月累计定额的,按照定额核拨,年终统算。

总额预付的实施,使寿光市新农合费用增长率明显减缓。2010年费用环比增长率下降了23%,次均住院费用比上年降低4.3%,住院率同期降低了1.8%,基金支出占同期定额的比例达到92%。

(二)筹资方式

寿光市新农合资金每年筹集一次,每年的1月1日至12月31日为一个筹资年度(市财政承担部分在每年2月底前划拨入新型农村合作医疗基金财政专户)。农民以户为单位参加新农合,由镇、街道统一筹集。

筹资构成上,个人每年负担30元,中央和地方财政每人补助100元。《2010年寿光市新农合实施办法》(以下简称《办法》)中规定,有条件的村集体和其他经济组织可以集体身份参与新农合。

(三)补偿办法

寿光市新农合基金实行县级统筹,住院实行按病种支付。基金分为一般统筹基金和风险基金,一般统筹基金分为门诊统筹基金、住院统筹基金和其他基金,分别用于门诊和住院报销。《办法》规定,门诊统筹基金和其他基金占当年筹集资金总额的比例不超过35%,住院统筹基金和当年风险基金的比例不低于65%,其中当年提取风险基金的比例不大于3%。

参加新型农村合作医疗的农民在定点镇、街道卫生院和卫生所发生的门诊费用,报销比例为26%,国家基药目录内药品和中医药费用报销比例为36%。一般门诊项目的封顶线为每人每年150元。

镇、街道卫生院的住院费用起付线为300元,起付线以上部分按照70%的比例报销。二级以上定点医疗机构门诊费用(除慢性病门诊费用以外)不予报销。二级医院住院起付线500元,起付线以上部分按次均实际住院费用(住院总费用扣除不予支付后的部分)实行分段累计报销(501-5000元部分报销40%,5001-10000元部分报销50%,10000元以上部分报销60%。)。经转诊到三级以上医院住院治疗的起付线为500元,按照35%的比例报销。住院费用不可累计报销,参合农民在同一医疗机构连续住院可以按照办法规定,减免起付线①一级医院起付线为第一次300元、第二次200元,从第三次住院开始起付线为零;二级医院和三级医院起付线第一次500元,从第二次住院开始起付线为零。。封顶线为60000元,且不能跨年度报销。

三、寿光市新农合补偿制度调查研究

(一)新农合资金流向

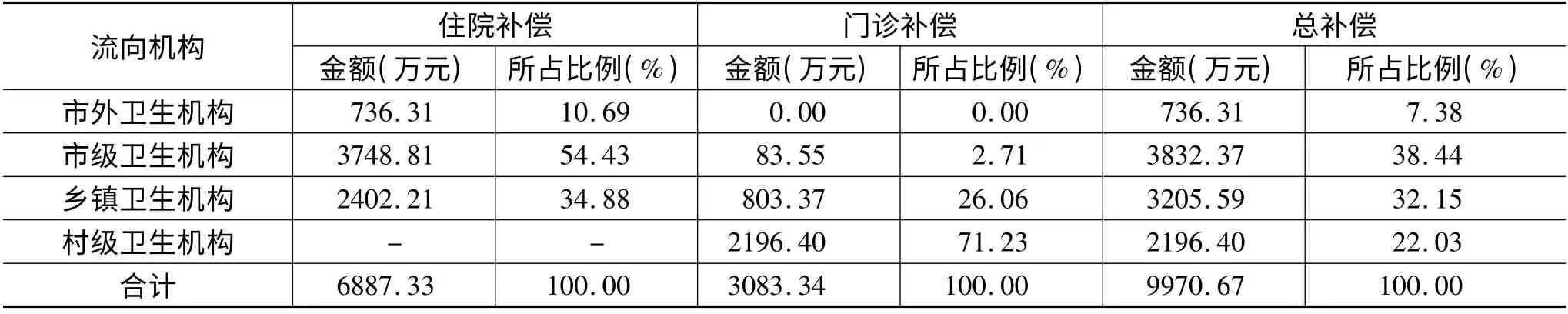

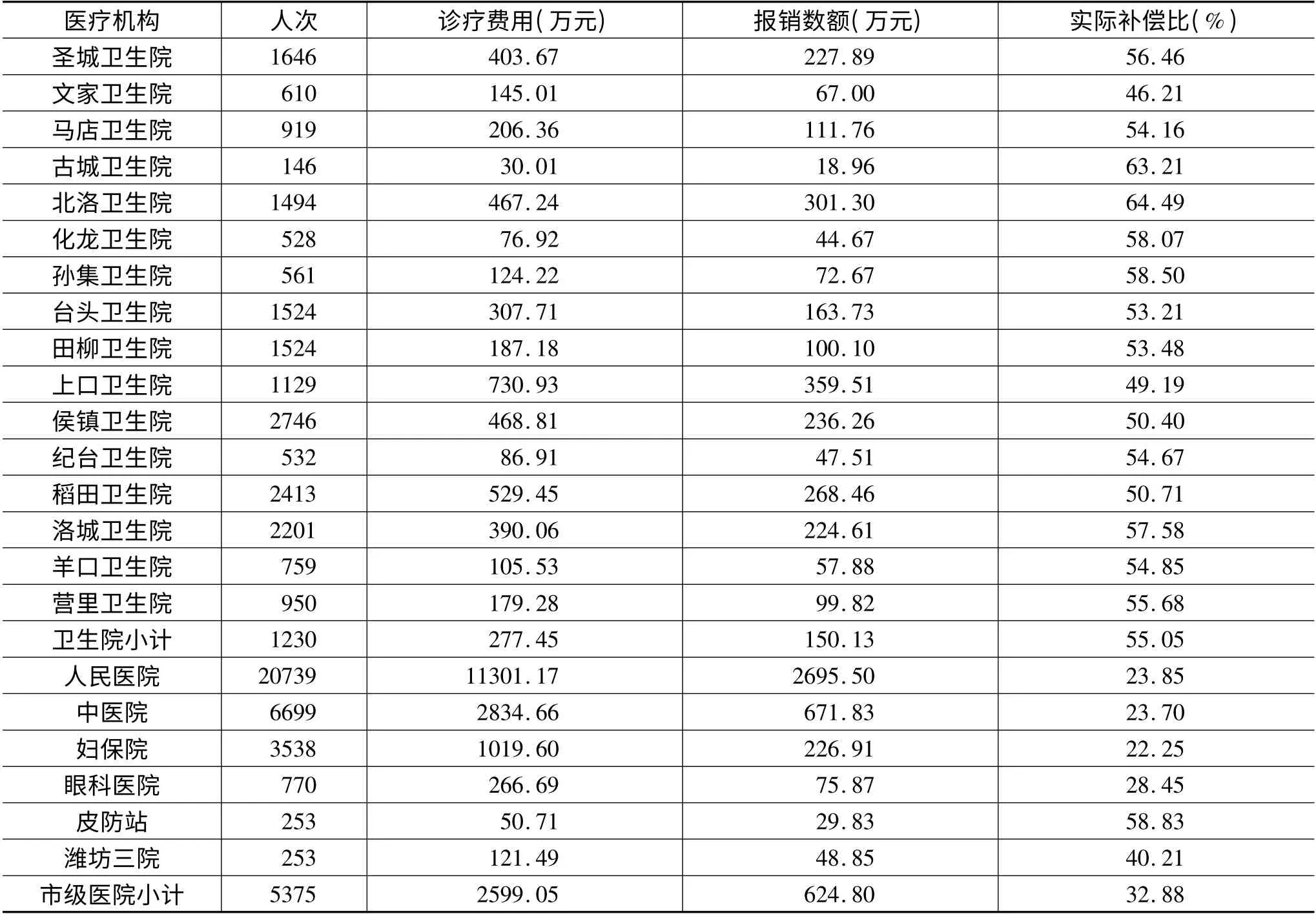

从寿光市2010年新农合的数据(表1)中看出,用于支付住院补偿的资金中,流向寿光市级卫生机构的占到一半以上(约为54%),乡镇卫生院次之,市外的卫生机构最少,约为10%。由此可见,新农合参保人实际得到的补偿费用集中于寿光市范围内,其中寿光市人民医院占绝对多数,新农合资金流入额达到2695.5万,约为其他市级卫生机构总和的两倍,住院人次方面也接近其他几所市级卫生机构的两倍(表2),这反映了人民医院在寿光市参合农民心中的传统优势地位难以撼动,参合农民仍然倾向于在人民医院接受住院治疗。

表1 2010年度寿光市新农合补偿资金流向

表2 2010年度寿光市市级卫生机构新农合补偿情况

门诊方面,表1显示,村级卫生机构是寿光市参合者的首选,新农合门诊统筹资金中有71%流入村级卫生机构,这反映了农民对日常小病仍然愿意在村卫生室中接受治疗,同时也反映了新农合对村卫生室的巨大支持作用。

总体上讲,2010年寿光市新农合资金在市外医疗机构、市级医疗机构、乡镇医疗机构和村级医疗机构的流向比例约为1∶5∶4∶3,大多数资金流入本市市级医院和乡镇卫生院。

(二)住院病种

根据寿光方面提供的新农合数据,寿光市住院病种主要为呼吸系统疾病和眼及附器疾病,这两种疾病导致的住院在2010年分别为5788例和5073例,平均费用分别是4092元和689元,对患者的影响不大(见表3)。但是恶性肿瘤虽然在2010年只发生了810例住院,但均次住院费用却达到11807元,而保障水平只有约26.38%,对患者的影响较大,患者的自付水平依然较高,应当引起足够的重视。

另一方面,从表3的数据计算得出,这几种常见住院病种的平均保障水平为32.81%,其中保障水平最高的是精神病,达到56%,患者自付的费用已经不足一半,而最低的是妊娠、分娩及产褥期并发症,保障水平不足11%。总体上讲,患者住院的自付水平依然较高,负担仍然较重。

表3 2010年度寿光市主要病种新农合住院分补偿情况

(三)各年龄段医疗费用情况

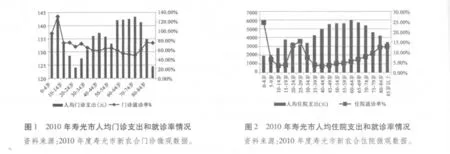

综合寿光市2010年新农合微观就诊数据,计算出各年龄段的就诊率和医疗费用情况,详见图1和图2。

从图1看出,门诊就诊率在各年龄段之间波动较大,其中0-9岁的就诊率超过100%,这说明该年龄段的参保者在本年度内多次出现的门诊报销,针对此类情况,新农合经办机构应该加大对门诊报销的审核力度,防止出现通过分解门诊、处方的方式套取新农合基金的行为。人均门诊费用波动不大,维持在135元左右。

住院方面如图2所示,住院率的波动不大,除0-4岁外,各年龄段的住院率均小于20%。必须注意到,0-4岁、20-29岁和75岁以上的住院率明显大于10%,监管部门应注意可能存在的虚挂病床、诱导住院等现象。此外,人均住院医疗费用在60-64岁达到最高,其后逐渐下降,因此寿光市的数据并不能支持人口老龄化会显著推高医疗费用的结论。

(四)医疗机构住院收费情况

下面介绍寿光市2010年一级以上医疗机构的住院收入构成情况。根据寿光市卫生局提供的数据,药品收入仍然是医疗机构的主要住院收入来源,其中乡镇卫生院的平均药占比达到51.32%,市级医疗机构的药占比略小,约为37.5%,但也达到总住院收入的三分之一强,由此可见,寿光市医疗机构“以药养医”的情况仍然存在,尤其在乡镇卫生院中更为普遍。

从单个医疗机构来看,药占比最高的是化龙卫生院,住院药品收入达到住院总收入的近90%,住院药占比最低的是寿光市光明眼科医院,药品收入约占到总收入的10%。作为接受住院人数最多的寿光市人民医院,药占比约为49.5%;住院人数仅次于人民医院的中医院药占比约为50.8%,可见,作为寿光市医疗服务中坚力量的两大医院的“以药养医”问题仍然严重,基本药物制度的实施没有达到显著的政策效果。

四、关于寿光市新农合补偿制度的几点思考

(一)封顶线的设置问题

封顶线的设置关系到新农合基金的可持续性运转和保大病政策意图的实现,科学设定封顶线极为重要。新农合封顶线的设置不应低于当地农民纯收入的6倍,寿光市作为全国百强县中实力较强的一个县级市,有能力在国家规定的基础上做出探索。以2010年年度数据为例,寿光市制定的封顶线为6万元,单个参合者在2010年度得到的补偿额度不会超过这一数字。根据笔者掌握的数据,2010年寿光市参合者中发生住院费用最高的约为33万,也就是说,即使这名患者符合全部6万元的报销条件,自费额仍然高达27万元,自费比例达83%。以人均纯收入为1万元计,这相当于寿光居民27年的纯收入,可见,目前新农合对某些患者群的“保大病”作用仍然相当有限。

封顶线应当灵活设置,不应拘泥于固定形式。以农民的人均收入水平作为住院医疗费用的封顶线并不科学,农民人均收入水平与医疗花费之间并不存在明显的相关性,同时正如上文所述,这种设定方法没有考虑大额费用的补偿问题。原则上只要不危及基金的安全,对于大病住院患者应该尽可能地予以保障。对寿光而言,在留存完3%的风险基金后,剩下的住院统筹基金应尽可能用完,而固定的封顶线则制约了基金的使用。笔者认为,对于超过一定费用的大病,不应该制定封顶线,而应该制定某种“封顶率”,即按照某一比率来支付超过规定费用的医疗费用,新农合经办机构可以根据上年的结余水平、历年患者的大病数量灵活的确定某大病的封顶率。一方面,产生大病的原因基本可以排除参合者的道德风险因素,因为巨大的病痛和高额的医疗费用是参合者难以承受的;另一方面,对某几种大病或者病种确定封顶率比封顶线更能减少投保者的自付额,使基金的作用得到充分发挥,提高新农合对农民的吸引力,达到设计之初“保大病”的政策效果。

(二)实际补偿水平分析

寿光市一级医疗机构(乡镇卫生院)的门槛费是300元,二级以上医疗机构(含市级医院)的门槛费是500元,这样的设置一定程度上可以起到分流病人的作用。但另一方面,笔者发现,根据表4,乡镇卫生院的平均总住院费用为2255.5元,名义补偿率为60.68%,高于实际平均补偿率约5个百分点;实际医院的平均住院费用为4835.1元,名义补偿率为35.8%,高于实际平均补偿率约3个百分点。

表4 寿光市2010年一级以上医疗机构的新农合住院收入保障情况

分机构看,2010年度住院人次超过1000人的乡镇卫生院中只有北洛卫生院的实际补偿率(64%)高于名义补偿率;市级医院中,住院人次最多的人民医院的实际补偿比仅为23.8%,原低于相应的名义补偿比。由此可以得出结论,2010年寿光市没有达到政策所要求的保障水平。

另一方面,根据寿光市提供的数据,2010年度市级医院的新农合普遍超支,最严重的是人民医院超额141万元,中医院超额104万;乡镇卫生院中只有四家卫生院超支,即使是住院人次最高的侯镇卫生院(2746人次),也结余了60万元。

可见,这里存在两个不平衡:一个是实际补偿率普遍低于名义补偿率,市级医院补偿率普遍低于乡镇卫生院;另一个是各医疗机构基金结余的“贫富不均”。这种情况不仅使新农合基金不能充分发挥作用,而且对医疗机构和患者的积极性造成打击,不利于新农合制度的正常运行。

硬性规定预付额度和名义补偿水平是导致这种情况的主要原因。寿光市新农合办法规定,各级医疗机构的预付额是根据上年的床位数、执业医师数、住院人数、区域内参合人数、占市总预付额的比例和基金支出比例确定的,好处是可以预先确定大致总费用,对控制医疗费用有较强的作用;缺点是缺乏灵活性,一旦超出定额,就要医疗机构100%负担,容易出现年终结算时互相扯皮的现象。

笔者认为,在确定总额的基础上,寿光市可以探索一种全市范围内的“预付额统筹”制度,具体做法是允许各定点医院之间在一定的基础上实现预付额度的自由交易。例如今年人民医院超支了100万,而其他医疗机构诸如各乡镇卫生院却存在几十万的结余,此时人民医院就可以向各乡镇卫生院提出“购买”其预付额度的申请,由双方谈判确定具体额度的“价格”高低。这样做的好处是一方面可以使年初确定基金支出全部使用完,另一方面也可以缓解各定点医院由于总额预付导致的积极性下降(甚至推诿参合病人),以弥补总额预付设计上的缺陷。

(三)鼓励社会资本参与新农合建设

通过上一小节的分析,可以看出新农合保大病的作用有限。根据表3的数据,寿光市2010年常见住院病种的平均保障水平只有32%,诸如恶性肿瘤类型的住院疾病保障水平只有26%。国务院医疗体制改革“十二五”规划中提出,到2015年,我国三项基本医疗保险政策范围内的住院费用支付比例要达到75%左右,但从2010年度的情况看,寿光市与此要求仍然存在不小差距,参合群众大病负担依然严重。

既然保大病是新农合设计之初的主要政策目的,那么参合群众的大病是否得到保障就应该得到新农合经办机构的足够重视。但是从全国范围看,由于管理办法的僵化和管理理念的落后,大多数经办机构单纯认为结余水平越高,新农合基金就越安全,越能够持续发展。这种想法显然是有局限的,因为新农合的政策目的并非追求高结余。

对寿光市而言,笔者认为新农合经办机构可以在现有保大病的政策基础上,总结历年区域内病种发生率和费用水平,筛选出一部分住院费用最高的病种,将其打包给商业保险公司进行再保险。力图在新农合政策内保障外,借助大量参保者的优势为参保患者争取到更高的保障水平。这种做法不仅可以盘活新农合现有资金资源,还可以开拓一条社会资金参与新农合建设的新道路,从而使得新农合制度更具有创新活力。

综合上述的几点思考,笔者认为,之所以新农合“保大病”的政策目的没有完全实现,并不是财政能力问题,而应该根据实际情况,加大制度创新的力度,在改革补偿制度上进行一些有益的探索,进一步改善人民群众的看病贵看病难问题。

[1]王文静.新型农村合作医疗制度现状及完善措施[J].合作经济与科技,2009(7):116-118.

[2]李斌,李鎏勋.新农合补偿方案的三大关键要素[J].西南石油大学学报,2011,4(2):1-5.

[3]梁慧轩.第三方管理:为新农合改革开辟新思路[J].上海保险,2010(12):45-47.

[4]张琴.新型农村合作医疗可持续发展研究[J].农业经济问题,2009(2):37-41.

[5]杨殿学.新型农村合作医疗制度实施现状分析及对策[J].农村经济,2009(2):66-68.