社会保障水平对国民幸福感的影响研究

2012-08-06李晶

李 晶

(华东师范大学公共管理学院社会保障学研究所,上海 200062)

一、幸福指数与社会保障水平

(一)幸福指数

幸福指数也称国民幸福总值(GNH)。1972年不丹国王旺楚克提出以后,在世界上引起了广泛的影响。近年来,国内外都开始了对幸福指数的研究。这些研究主要集中在两个方面[1],幸福指数的测算和幸福指数的影响分析。美国的世界价值研究机构是国际上最具权威的“幸福指数”研究机构,聘请获2002年诺贝尔经济学奖得主丹尼尔·卡尼曼致力于“国民幸福指数”的研究,并提出了利用日重现法(DRM)来测量幸福指数。当今最具权威的幸福指数排名是由莱斯特大学的社会心理学家阿德里安·怀特提出的,他在综合了联合国教科文组织、中央情报局、世界卫生组织和新经济基金等机构的相关数据,并通过对全球100多项研究资料进行分析后认为,幸福依次与健康、财富和教育状况这三项指标紧密相连。

国内对幸福指数的研究主要集中在对幸福指数的测算研究上,其中的代表人物就是具有心理学背景的山东大学政治学与公共管理学院教授邢占军,他从2000年前后就开始对幸福感的研究,并和黄立清教授提出了利用因素分析法来计幸福指数。这也是目前国内采用的最广泛的幸福指数的计算方法。此外,吴静、孙凤、吴启富提出了运用结构方程来测算幸福指数,但是这一方法处理起来太过复杂,应用得不是很广泛。也有人提出利用调查问卷的方式来测算幸福指数,这个方法操作简便,但是不利于统计分析。本研究分析世界各国幸福指数的排名与社会保障模式之间的关系,因此采纳的是怀特教授对于国家的幸福指数排名。

(二)社会保障水平

社会保障水平主要是指一定时期内一国或地区社会成员享受的社会保障待遇的高低程度[2]。社会保障水平在社会保障体系中占据着重要地位,水平的高低直接反映社会保障程度的高低和社会的稳定。同时,社会保障水平与各个国家社会保障模式密切相关,不同模式下的国家,社会保障的支出水平有着明显的区别。

衡量社会保障水平的方法主要分为宏观、中观和微观三种。宏观上,社会保障水平=社会保障支出总额/GDP。中观上,社会保障水平=社会保障支出总额/财政支出总额。微观上,社会保障水平=个人社会保障水平/个人所在地社会平均工资水平。

我国现阶段主要采用的衡量社会保障水平的统计标准是穆怀中教授提出的大口径统计标准,即包含住宅投资和价格补贴的[3]。穆怀中教授提出的测定社会保障水平的模型是依据人口结构理论和柯布—道格拉斯生产函数结合社会保障负担系数模型和劳动生产要素分配系数模型归纳提炼的。其基本形式如下[4]:

S=Sa/W·W/G=Q·H,其中 Q=Sa/W,H=W/G S即为社会保障水平,Sa代表社会保障支出总额,W代表工资收入总额,G代表国内生产总值(GDP),Q代表社会负担系数,H代表劳动生产要素投入分配比例系数[5]。

本研究主要是利用宏观和中观计算社会保障水平的方法。

二、幸福指数与社会保障水平的关系

(一)各种幸福指数排名及分析

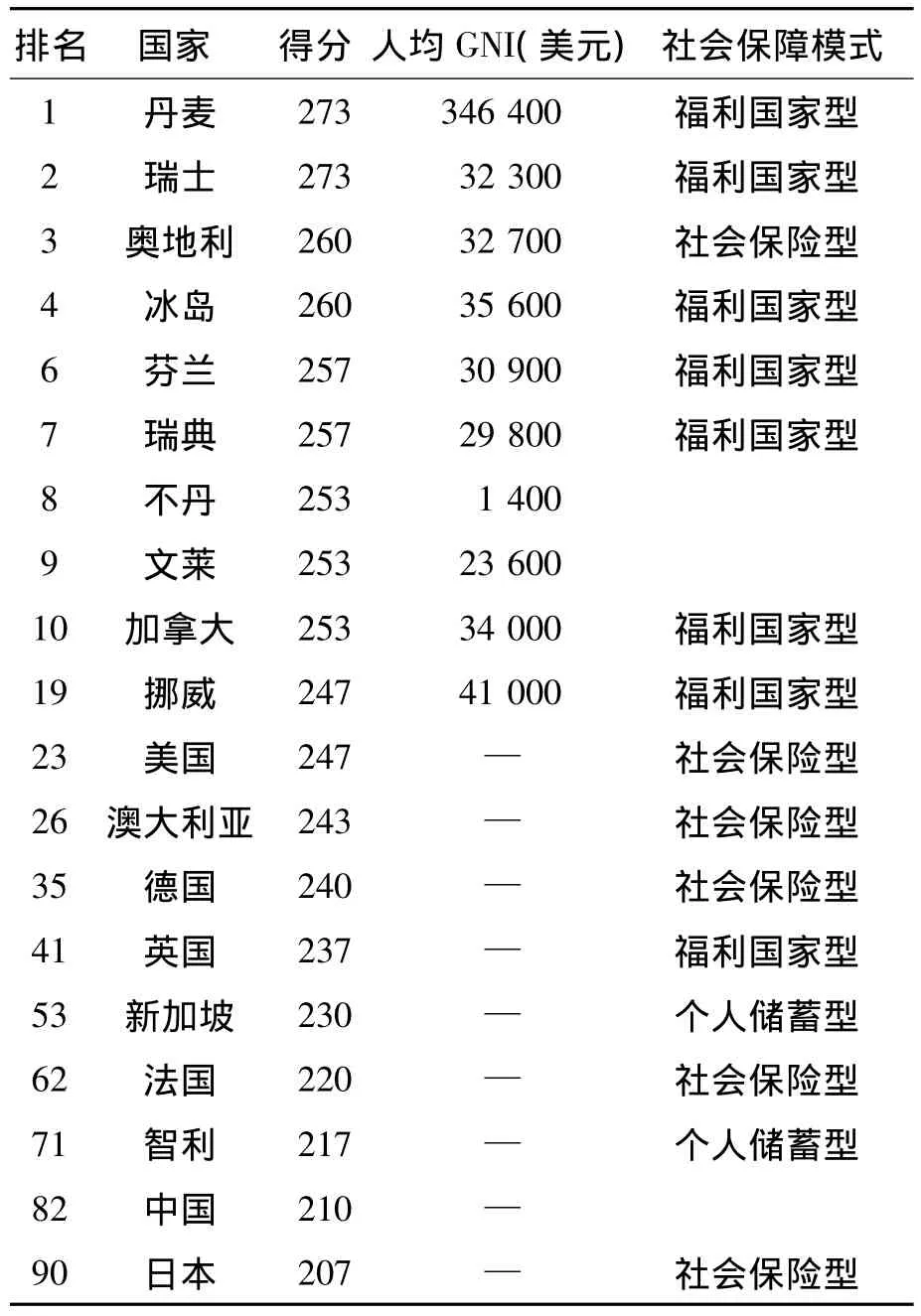

1.2006年阿德里安·怀特教授的主观幸福感(SWB)排名

英国莱斯特大学的社会心理学教授艾德里安·怀特绘制了首张“世界幸福地图”。主观幸福感(Global Projection of Subjective Well-being)是一种基于问卷调查的幸福感研究,受访者回答各种主观题的国家的平均幸福。SWB主要的一种调查方法就是由William Pavot和Ed Diener开发的SWLS(生命满意度表)。这位心理学家的幸福指数关注三点:健康、财富和教育。怀特先生的理论基础是,有了这三样,人们一般就会觉得幸福。而这三个焦点又与一个国家的社会保障模式密切相关。这次排名的一共有186个国家。主要国家排名如表1。

表1 怀特教授SWB幸福指数国家排行榜

从表1可以看出,全球幸福感较高的国家以福利国家型模式的居多,其次是社会保险型、个人储蓄型。怀特教授认为丹麦大范围的公共和社会福利是其夺得桂冠的首要因素,这里有最高的教育水平,且教育机会均等化使得丹麦的国民有强烈的身份象征,另外丹麦风光秀丽,适合居住,虽然气候恶劣,但是丹麦还是理所当然成为这个世界上幸福指数最高的国家。瑞典是福利国家的橱窗,在怀特教授的排名中也名列前茅,这与该国较高的社会福利分不开,同时瑞典有着透明的政治体系,宣扬人权平等和自由,公民生活在瑞典能够感受到社会的高度平等,因此国民的幸福感也很高。值得一提的是不丹这个国家,这个国家的人均GNI是很低的,但是不丹人活得很开心,理由就是国民均有着非常高的身份,这也从侧面说明了国民幸福感的高低与GNI关系不大。

2.2009年吕特·费恩霍芬的“世界幸福数据库”(WDH)排名

荷兰鹿特丹伊拉斯漠大学教授吕特·费恩霍芬整理了全世界146个国家从2000年到2009年的数据,以民众的受教育情况、营养状况、对恐怖和暴力事件的担心程度、男女平等度和生活的自主选择度等为评定标准,对世界各国的幸福程度进行排名。WDH(World Database of Happiness)主要有两个影响因素:享乐水平的影响(愉快的影响占主导地位的程度)与知足(认为要实现的程度)。其排名如下:

表2 世界幸福数据库(WDH)排行榜

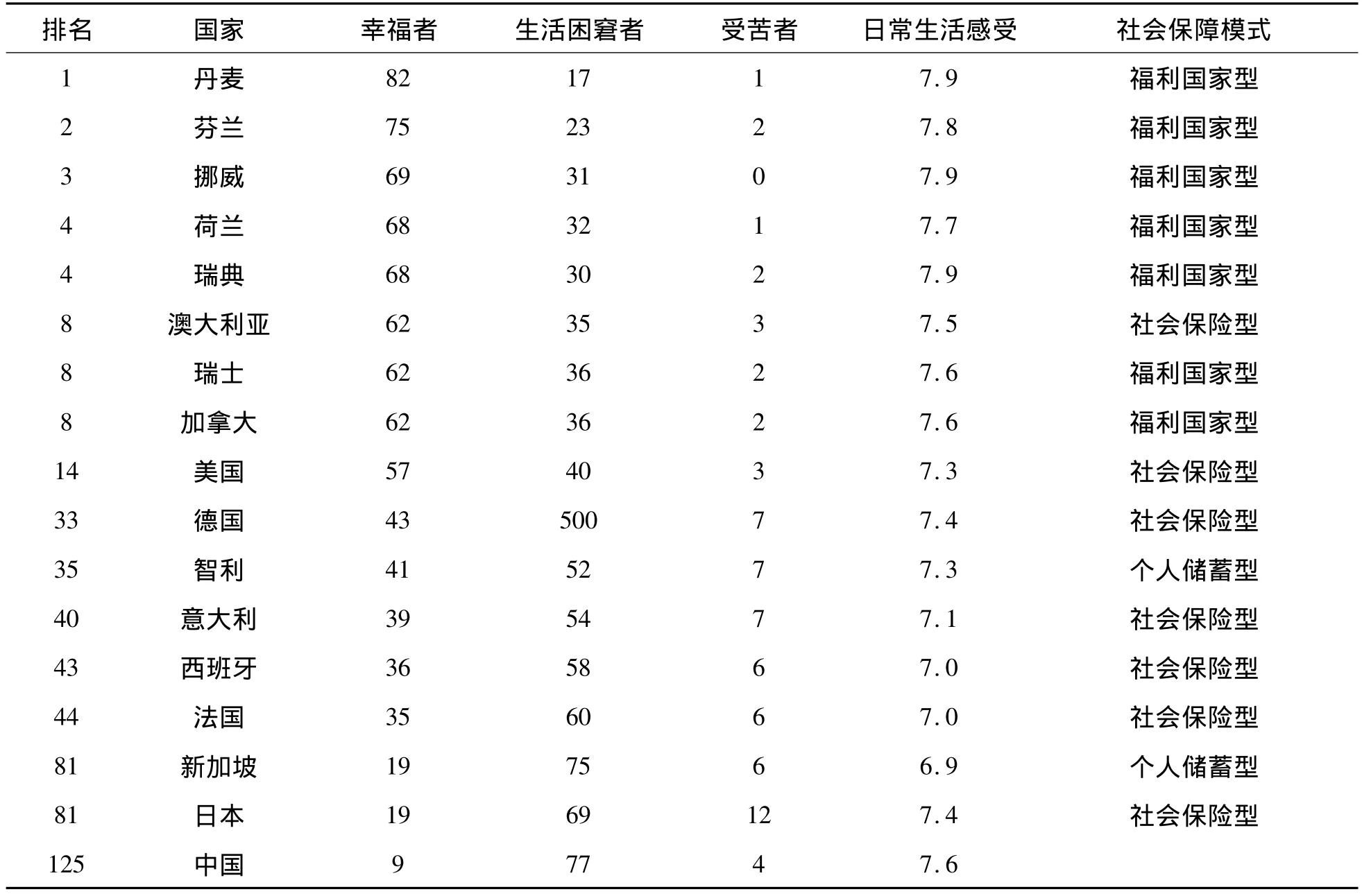

3.2010年《福布斯》世界各国幸福指数排行榜

根据《福布斯》的介绍,盖洛普世界民调(Gallup World Poll)的研究员们在2005年至2009年之间对155个国家的数千名受访者进行了调查。首先对受访者每天的生活满意度进行调查,分值从1到10,据此得出“生活总体评估”,然后再调查受访者对前一天的感受,据此对他们的“日常生活感受”进行评分。得分高的列为“幸福者”,中等的为“困扰者”,较低的为“痛苦者”。国家的幸福指数排名按“幸福者”的人口比例而定。

从表1、2、3可以看出,三种排名中,丹麦、芬兰、挪威和瑞典这几个北欧国家感受幸福的人的比例都比较高,北欧的几个国家的社会保障都是采取了福利国家型的模式,社会保障的支出水平是全世界最高的。

(二)各个国家社会保障水平分析

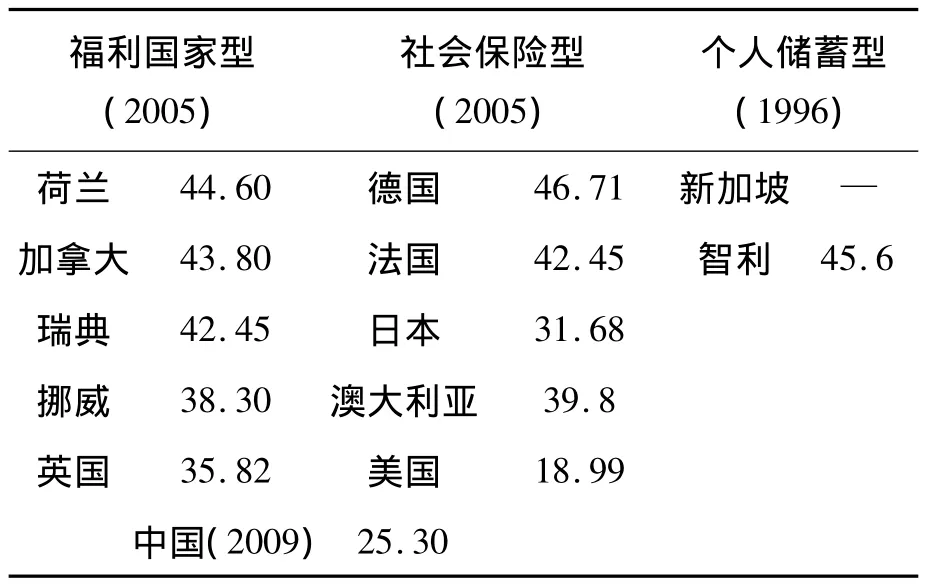

1.统计口径一:社会保障水平=社会保障支出/GDP

表4为三种模式下16个国家在5个不同年度的社会保障支出水平。我们可以看出从1995年到2005年,北欧国家的社会保障支出占GDP的比重要明显高于社会保险型的国家,其中由于英国是传统的福利型国家,福利基础十分强大,因此每年的社会保障支出要略低于北欧国家。在社会保险型国家中,也有一部分国家的社会保障支出水平要高于福利型国家,例如法国和德国,这两个国家是传统的社会保险型国家,其中德国是最早建立社会保障的国家,其当初采用的主要模式就是社会保险型,也就是俾斯麦式的传统模式。但近几年也开始倾向于福利国家的模式[6],从普遍提高的社会保障支出水平可以看出,十年来德国社会保障支出水平从29.4%增加到了31.5%,法国的社会保障水平从30.6%增加到了33.3%。美国的社会保障制度建立的文化背景比较特殊,由于受到自由主义和放任主义的影响,形成了“小政府,大社会”的社会保障模式,社会保障的参与者包括政府、市场和民间参与的力量,多元化的社会保障模式使得美国虽然是经济发展水平最高的国家,但是其社会保障的支出却不是最高的,因为大部分支出都来自于市场。

此外,从表4中也可以看出,丹麦和瑞典作为社会福利型国家,其社会福利支出占GDP的比重(其中中国的数据是2009年社会保障总支出占GDP比重)是最高的,其次是社会保险型国家,如法国、德国等。瑞典、丹麦、挪威等高福利国家的一个共同特点就是社会保障的项目极其丰富,几乎覆盖到了生活的各个方面,包括医疗、教育、卫生等,其公共服务体系是相当完善的。

表3 《福布斯》世界各国幸福指数排行榜(%)

表4 典型国家1995—2005年社会保障支出占GDP比重

从以上这些国家的社会福利项目和支出水平可以看出,中国的社会保障水平确实很低,不仅保障的范围和项目是有限的,所提供的保障资金也是相当低水平的。虽然如今福利国家的高水平的福利开支已经造成了极大的财政赤字,但对于中国而言,适当提高社会保障支出还不至于会造成财政赤字。

2.统计口径二:社会保障水平=社会保障支出/财政收入

社会保障支出占财政收入的比重一般被称为财政社会保障支出,一般用来表明社会保障支出在政府公关支出中的地位和水平,是政府重要的再分配手段。从表5中可以看出,福利型国家的社会保障支出占财政收入的比重是很高的,基本都在30%以上。德国的社会保障水平是最高的,与其国家的传统密切相关。通过对比可以发现,我国2009年的社会保障水平大大低于福利型国家2005年的社会保障水平[7]。

表5 典型国家2005年社会保障支出水平

(三)社会保障水平与幸福指数的关联

何种社会保障水平下的国民更能感到幸福呢?从表4和表5可以看出不管是宏观上还是中观上,福利国家的社会保障水平都是比较高的。结合表1到表3,社会保障水平高的国家幸福指数也相对较高,这之间是存在必然联系的。例如瑞典、丹麦、挪威等北欧国家,这些国家是传统的福利型国家,社会保障的水平一直维持在较高的标准,虽然近年来,社会保障的支出水平有所下调,但是就全球而言,仍高于其他模式的国家。与此同时,一些社会保险型国家由于国内民众的呼声以及维护社会稳定的需要,也在不断地对本国的社会保障模式进行改善,并逐渐向福利型国家的模式学习和改变,这一点从德国和法国等国家社会保障支出水平不断提高可以看出来。

社会保障水平只是社会保障体系中的一个重要组成部分,但是社会保障水平的高低并不是决定国民幸福感的充分条件,要增加国民的幸福指数除了要提高社会保障的水平,还要注重社会保障中其他因素的影响。例如收入分配的公平性,社会保障作为再分配的手段,对国民收入差距的调节具有不可磨灭的作用。收入差距的大小对于国民幸福感有很大的影响。研究发现,福利型国家社会保障支出对收入分配差距的调节效应要普遍优于保险型国家[6],这也是福利型国家幸福指数高的一个重要原因。

恩格尔系数是表示家庭幸福生活水平的状况,而幸福指数的理念是更加关注公平,也与社会保障制度的主旨不谋而合[8]。

三、社会保障水平与幸福指数关系研究后的启示

(一)社会保障水平与国民幸福感息息相关

社会保障的水平与国民幸福感密切相关。通过以上三个目前比较公认的统计幸福指数的方法可以看出福利国家型模式和社会保险型模式的国家,社会保障的水平都比较高,国民幸福感强。幸福指数是生活质量的核心指标,具有实践意义和决策价值[9]。幸福指数作为主观生活质量的核心指标,反映的是一种社会事实,它体现的是一个国家或地区的民众在一定时期内的主观生活质量的变化程度。而这种变化是可以通过访谈法或者问卷调查法等一定的评价体系测定编制出来的。这项指标包含社会健康指数、社会福利指数、社会文明指数和生态环境指数[10]。其中社会健康指数和社会福利指数都与社会保障的模式密切相关,这些指数都是可以根据一定的比例计算的,然后在此基础上进行加和汇总就可以得到反应居民幸福感的分数。这一方法也已经在国内外普遍应用。此外,幸福指数也具有重要的实践意义,以往使用GDP来衡量社会进步的做法存在很多的缺陷,忽视了环境等因素,而利用幸福指数来衡量社会发展成为近年来大多数国家都喜闻乐见的方法,国内外也相继出现了很多幸福指数的具体测算方法。因此,利用幸福指数来评估社会保障模式是完全存在可行性的。

(二)要提高我国国民的幸福感应注重提高我国社会保障的支出水平

通过对比分析,我们已经知道一个国家国民幸福指数的高低与该国的社会保障水平密切相关。科学发展观的核心思想就是要“以人为本”,因此,要想提高社会保障水平,改善我国的社会保障制度,那么提升我国居民的幸福指数已成为解决民生问题的首要出路。要解决好民生问题,就是要在提升民众幸福指数方面有所作为,要努力建立健全基本公共服务体系,推动公共服务的均等化。

将幸福指数作为衡量社会发展进步的重要指标[11]。一个运转良好的社会必定是在经济发展与民众生活质量提升之间取得良好平衡的社会,这一点在20世纪中期就已经引起了西方国家的关注。民众生活质量的提高离不开基本生活的保障,离不开基本医疗条件的保障,离不开接受教育的保障。首先,保障居民的基本生活条件,尤其要注重住房方面的保障,如果任由房价上涨,居民的忧虑感就会上升,即使GDP增长迅速,幸福感也会被抵消。其次,进一步深化医疗卫生领域的改革,解决“看病贵,看病难”的问题对于提高我国居民幸福指数的关系重大[12]。我国是发展中国家,无法提供像瑞典、挪威那样发达的医疗服务,不切实际地对高档医疗的需求只会加重居民的负担。我们应当采取低成本的治疗方案,将高额的治疗费用降下来。再次,教育是国民发展的需要,任由学费继续高涨不停,就会剥夺一部分国民接受教育的机会,国民享受不到平等教育的权利,幸福指数也会受到影响。最后,幸福指数的提升不仅仅与社会保障各个项目的支出水平密切相关,在提升居民幸福指数的同时也要密切关注收入分配的公平性,社会保障作为实现收入分配公平的一种必要手段和重要措施,对提升社会成员幸福指数功不可没。当前收入差距拉大的趋势日趋明显,财富分布不均的问题已经出现,不同社会群体利益分化日益加剧,这对民众的幸福感都会产生不容忽略的影响[13]。因此,在这种压力下,各级政府要关注经济社会的平衡发展,提高自身公共服务的能力,为城乡居民收入的提高创造条件,通过提供多种项目的社会保障消除贫困,提升居民幸福指数。

[1]郭洪伟.幸福指数的测算研究[J].统计与决策,2010(14):F0002.

[2]穆怀中.国民财富与社会保障收入再分配[M].北京:中国劳动社会保障出版社,2001.

[3]穆怀中.中国社会保障水平研究[J].人口研究,1997(1).

[4]穆怀中.社会保障水平初探[J].辽宁大学学报,1997(3):55.

[5]穆怀中.中国社会保障适度水平研究[M].沈阳:辽宁大学出版社,2007.

[6]高霖宇.发达国家社会保障水平与收入分配差距关系及对中国的启示[J].地方财政研究,2011(7):75.

[7]胡成,黄庆杰.关于我国社会保障水平的研究与思考:基于国际比较和分析[J].中国经贸导刊,2010(18):36.

[8]侯仲凯,何卓静.恩格尔系数和幸福指数分析[J].现代商贸工业,2011(19):60.

[9]褚雷,邢占军.幸福指数与社会发展[J].思想政治工作研究,2011(1):24.

[10]蔺丰奇.从GDP到GNH:经济发展价值坐标的转变[J].人文杂志,2006(6):78.

[11]邢占军.幸福指数与社会决策[J].政工研究动态,2008(5):8.

[12]柳德才,王小明.重视幸福指数中的社会保障因素[N].长江日报,2007-07-14(6).

[13]邢占军.我国居民收入与幸福感关系的研究[J].社会学研究,2011(1):196.