他汀类药与抗血小板聚集药联用治疗缺血性脑血管病的疗效分析

2012-06-30王如升

王如升

缺血性脑血管病是临床中的常见病与多发病,多见于中老年人。本病具有起病急、病情进展迅速等特点,如果不及时进行治疗的话,常会危及患者生命。同时,本病还具有较高的致残率,虽然经过有效治疗,但仍有不少患者出现残障情况。传统的治疗手段是对患者进行中性治疗,但大部分疗效不显著,影响了预后,降低了患者的生活质量[1]。2010年10月~2011年10月乌海市人民医院收治了80例缺血性脑血管病患者,其中40例患者给予阿托伐他汀联合阿司匹林进行治疗,临床效果显著,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 本组患者80例,按照治疗方法分为观察组与对照组。观察组40例(男27例,女13例),年龄39~72岁,平均55.5岁,轻型15例,中型21例,重型4例;对照组40例(男25例,女15例),年龄41~70岁,平均55.5岁,轻型16例,中型22例,重型3例。两组患者在性别、年龄、病情等一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 治疗方法 两组患者均进行常规治疗,主要包括脱水治疗、预防并发症及生命支持。脱水剂选取20%甘露醇300mL静脉滴注,2~4次/d。该药虽然起效比较缓慢,但是药理作用的持续时间非常长,同时没有反跳现象,安全性较高。两组患者在治疗期间停用其他的抗凝及溶栓药物。

1.2.1 对照组 在常规治疗的基础上给予阿司匹林肠溶片治疗,100mg/次,1次/d。

1.2.2 观察组 在常规治疗的基础上给予阿托伐他汀联合阿司匹林进行治疗。阿司匹林肠溶片,100mg/次,1次/d;阿托伐他汀片,20mg/次,1次/d。

1.3 治疗效果评价标准 (1)基本治愈:病残程度为0级,患者的临床症状例如失语及偏瘫等消失,减分率>89%;(2)显效:病残程度1~3级,患者的临床症状例如失语及偏瘫等明显恢复,减分率46%~88%;(3)好转:患者的临床症状例如失语及偏瘫等有所改善,减分率18%~45%;(4)无效:患者的临床症状例如失语以及偏瘫等在治疗前后无变化,减分率<18%。总有效率=基本治愈率+显效率+好转率。

1.4 观察指标 治疗10周之后, 观察两组患者的治疗效果。

1.5 统计学方法 所有数据采用SPSS 13.5统计学软件进行处理,计量资料采用t检验,计数资料用χ2检验,P<0.05差异有统计学意义。

2 结果

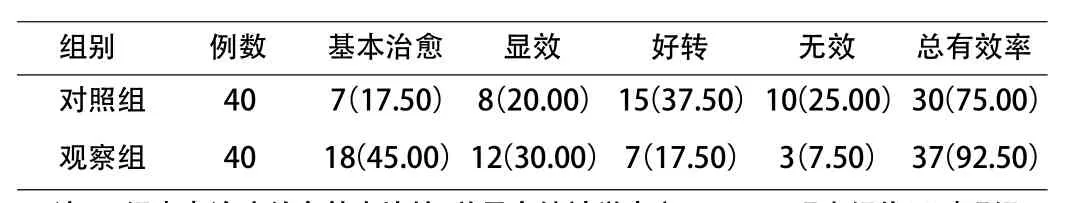

对照组与观察组患者治疗效果比较,详见表1。

表1 两组患者治疗情况比较 [n(%)]

3 讨论

缺血性脑血管病是临床中的常见病与多发病。关于本病的发病机制[2],笔者认为可能是病灶周围出现水肿,产生压迫作用,使病灶周围组织毛细血管及皮质静脉受到水肿压迫,从而导致组织缺血、缺氧,造成瘀血;还有由于侧支循环开放从而产生再灌流;也可能是由于梗死区之内的血液再通而灌流引发局部的病灶出血,因为梗死区之内的缺血、缺氧,使正常血管受都损伤,缺血区之内的栓子进行迁移或血栓凝块受到溶解而使闭塞的血管再通有关联。

临床研究证实[3],他汀类药物不仅具有降血脂的作用,还有以下作用:(1)能够增强内皮型的一氧化氮合成酶的产生,进而不断增强缺血半暗带血流灌注;(2)抑制血小板的凝聚,从而降低血流的粘滞度;(3)维持粥样斑块稳定性;(4)对血管的平滑肌细胞增殖产生抑制作用;(5)增强内皮细胞对纤维蛋白溶解的能力,不断改善内皮细胞血管舒缩功能。同时,抗血小板聚集药物可以抑制血小板的粘附与聚集。因此,联合应用他汀类与抗血小板聚集药物,可以提高治疗效果,值得临床推广应用[4]。

[1]张洪,周敏,章军建.他汀类与抗血小板聚集药物联用对缺血性脑血管病患者下肢动脉粥样硬化的干预作用[J].中华中医药杂志,2009,12(1):647-648.

[2]张鹏辽,闫红梅,安凤莲.阿托伐他汀在缺血性脑血管病二级预防中的疗效观察[J].陕西医学杂志,2009,27(14):382-383.

[3]田晶,刘海波,常红,等.阿斯匹林与其他抗血小板药物在缺血性脑血管病防治中的联合应用与对照研究[J].中华老年心脑血管病杂志,2006,8(11):760-762.

[4]刘学辉.他汀类药物的临床应用进展[J].当代医学,2010,16(14):37-39.