社会基本医疗保障筹资机制探讨

2012-06-30付舒

付 舒

(吉林大学 珠海学院,广东 珠海 519041)

一、引 言

可持续医疗保障体系是建立在人力、资本和可消费资源的可及性基础之上的,并能够达成特定的社会政策、政治、经济目标。具体对筹资机制而言,可持续应该体现出资金征收的广泛性、公平性、资金汇集的包容性及增长性的特点。目前,我国现行的城镇职工医疗保险、城镇居民医疗保险、新型农村合作医疗保险(以下简称职工医保、居民医保、新农合)仍处于城乡分割、地区分割、职业分割的状态,这种长期分割的板块结构在面对人口流动、医疗需求的快速增长以及医疗服务公平性的需要时是不可持续发展的,从多元分散的医疗保障体系走向一元统一的医疗保障体系已成为必然趋势。这其中,作为三项医保制度的物质基础——筹资机制,是三项制度整合过程必须首先触及的一个难题。没有筹资机制的整合就没有真正实现维护公民在基本医保制度中,参与加入的起点公平、享受服务的过程公平及待遇支付的结果公平。

目前,国内关于基本医疗保障筹资机制的研究具体可分为四方面:第一,关于筹资方式。当前,三大医保制度并行,是“各自为政”的筹资方式。用三种不同的筹资方式基本覆盖了全体社会成员,但筹资方式的内部设计是公平缺失的。以户籍、职业来划分参保对象的“三元”医疗保障制度存在公平性缺失、医疗保障制度效率低以及人口漏保等问题(顾海,2010)。医疗卫生筹资缺乏公平性是因为职工医保缴费没有实行累进制、城乡居民医保出现逆向补贴的问题,加剧了收入分配的不平等(申曙光,2009)。第二,关于筹资水平。职工医保筹资水平高,居民医保和新农合筹资水平低是长久以来的基本现实。我国医保制度发展缺乏在国家层面的整体设计、筹资水平方面存在较大差异,如此发展下去,会因“路径依赖”增大未来“一体化”的成本(吴明,2010)。第三,关于筹资管理。管理体制的整合学术界已达成共识,必须打破筹资管理部门的分割状态,在现行的管理体制框架下很难实现城乡统筹的目标。部门分割带来政策分割,政策分割又带来资源分割(郑功成,2010)。在城乡之间、地区之间、不同人员之间,迫切需要政策衔接和整合;而异地就医人群的增多也迫切需要管理体制和运行机制障碍的尽快突破;降低多种形式医保经办的行政成本,提高管理效率(王保真,2009)。第四,关于筹资精算。利用定量研究方法,通过建立数据模型对筹资标准和筹资能力进行估测,对实际筹资能力的评估具有重要实用价值。

综上所述,国内研究是将筹资机制作为实现三大医保制度整合及统筹城乡发展所涉及的一个小问题,对现行三项医保筹资机制各影响因素的分析散落在统筹城乡一体化发展的研究中,这样的分析是不够系统、不够完整的。长久以来,我国医疗保障体系一直处于分割和碎片化的状态,虽然当前基本医疗保障制度初步实现覆盖范围意义上的全民医保,但是这种制度面积上的机械覆盖不等于制度内涵的有机覆盖。基本医疗保障筹资机制仍存在筹资主体有限、筹资能力不对等、筹资发展不可持续发展等问题,并未符合“人人皆享有公平的医疗保障”的内涵。笔者认为,只有首先整合三项医保制度的筹资机制才能实现各制度间的顺利衔接。因此,有必要对三大医保制度的筹资机制进行横向比较,系统分析各筹资机制存在的问题,借鉴国内实践经验思考在坚持公平、效率、可及性原则下如何将三项医保制度的筹资机制整合在一个制度框架内,实现从多元走向一元筹资机制的路径方向。

二、三大医保制度筹资机制比较分析

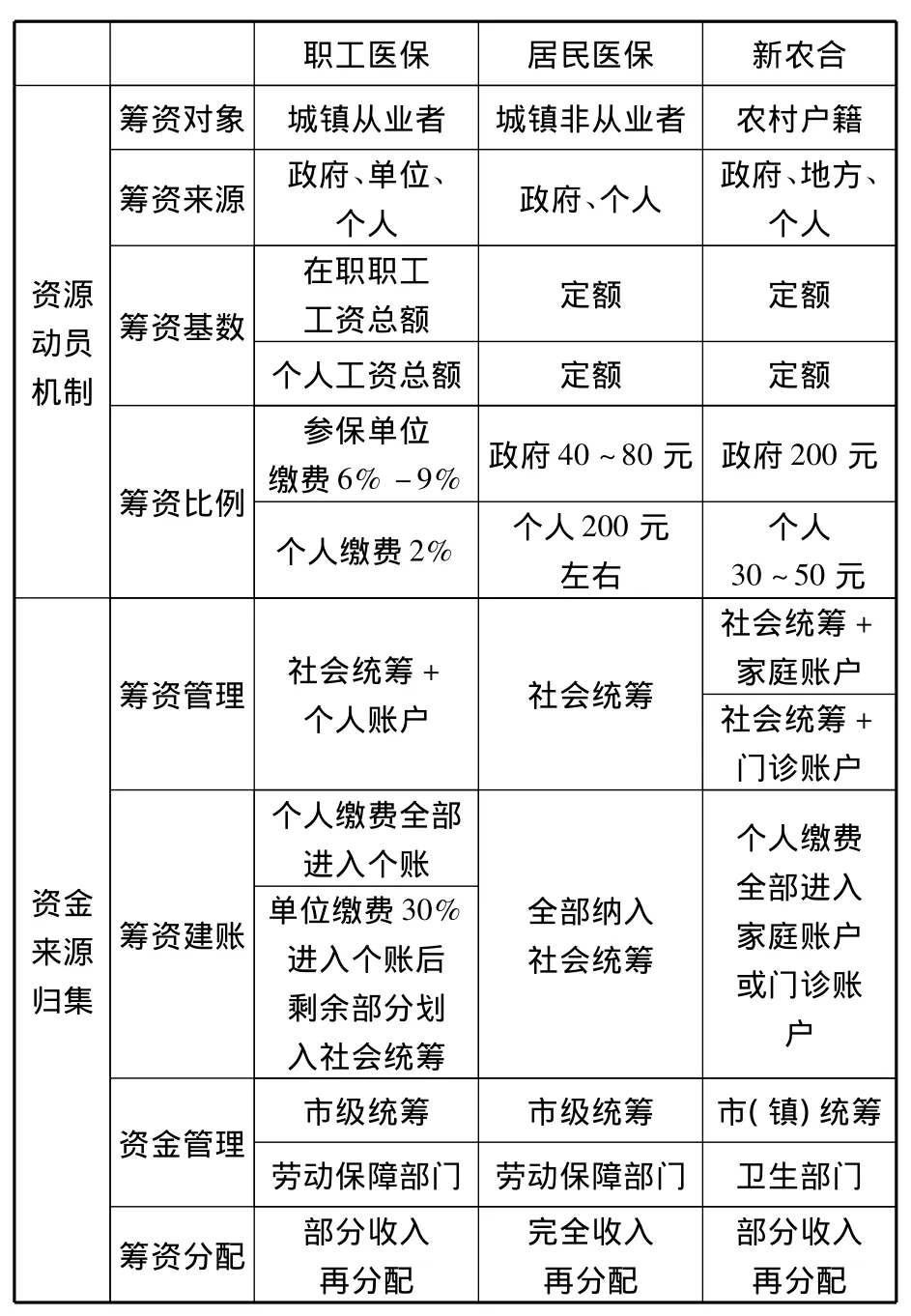

“医疗筹资”它包含了几个与医疗体系中资源流向相关的亚功能,具体包括两个方面:资源动员机制和各种资金来源归集机制。资源动员机制是指动员社会力量,按照固定的标准和方式,本着公平互助、责任共担原则,最大限度的筹集资金。具体体现在筹资对象、筹资来源、筹资基数、筹资比例四方面。资金来源归集机制是指将原本分散的社会力量运用多种方式加以融合,使其体现规模效益。可体现在筹资管理、筹资建账、资金管理、筹资分配四方面。本文以此为分析框架,进行三大医保制度的横向比较分析(见表1)。

1.筹资对象

户籍与职业的双重划分标准。目前,我国三大医保制度以城乡户籍为标准将职工医保、居民医保与新农合相对立;以职业为标准将职工医保与居民医保、新农合相对立。与国外医保制度建设相比,没有一个国家以户籍作为制度划分标准的,更多的是按照职业作为划分标准。但是应该承认,在医疗保障制度发展的过程中,在正式就业水平较低的背景下引入医疗保障制度,必然会经历医保制度间“各自为政”的状态,这也是国际上医保制度发展的惯例。但国外实践证明,多元制的医保制度最终要走向制度统一。因此,将不同人群的不同筹集计划用最恰当的方式结合起来,才是真正实现统一的社会基本医疗保障之道。

表1 我国三大医保制度筹资机制横向比较

2.筹资来源

责任共担与主体有限。我国基本医疗保障制度社会化目标提出后,就将医保制度建设的重点放在了责任共担、多方筹集资金上。目前,三大医保制度均已实现三方或两方共担机制,这大大增强了医保制度的筹资能力。但相比之下,居民医保筹资机制中两方筹资责任分担的关系显得既稳定又脆弱,稳定性是指完全需要双方共同来承担的全部筹资责任,但这种靠单一因素凝聚的稳定性容易因其中一方筹资力量削弱而变得脆弱。第三方的加入让医保制度有了更稳定的资金来源。

3.筹资基数与比例

主动性增长与被动性增长。职工医保以企业在职职工上年度工资总额作为参保单位缴费基数,以在职职工本人上年度工资总额作为个人缴费基数。居民医保和新农合是以当地政府规定的具体数额作为缴费标准,没有缴费的具体参考基数。两种模式相比较不难发现,职工医保的缴费能力是与经济增长、工资水平提高相挂钩的主动性增长机制。居民医保与新农合只是在政府财政能力许可的条件下小幅的、任意的、被动的增长,甚至其增幅远低于经济增长速度及物价上涨水平。

从缴纳资金的负担分配比例来看,职工医保中企业与职工基本按照8∶2的比例缴纳;居民医保中政府与个人约按照3∶7的比例缴纳;新农合中政府与个人约按照8∶2的比例缴费(各地有所不同)。横向比较中容易发现,三项公立医保制度中居民医保个人所需承担责任最大,缴纳费用比例最高。参保者个人负担比例与另外两种医保制度相比过重,这是一个危险的信号。居民医保于2007年刚刚试点建立,制度发展时间不长,制度设计与另外两者相比存在不公平之处。尤其是仅以两方作为筹资主体,容易因为参保者缴费比例过高,导致不支持情绪蔓延,最终影响到制度的可持续发展。

另一方面,作为企业员工,职工参保者将其劳动价值通过企业这个“媒介”传递给社会。企业在获得剩余价值的同时有必要为职工提供一份医疗保障所需的多数资金。而作为城镇居民,虽然没有一个固定的“媒介”将劳动价值转递出去,但其劳动成果的最终价值是直接流向社会的,所以社会有必要通过拓宽筹资渠道为居民劳动者提供基本医疗保障。

4.筹资管理与建账

统账结合与社会统筹。统账结合的医疗保险筹资管理模式是将社会医疗保险制度与个人储蓄医疗保险制度相结合。其中,社会统筹部分按照现收先付,以支定收原则主要用于支付住院医疗费用。个人账户采取完全积累,以收定支原则主要用于负担门诊医疗费用及定点药店购药时发生的医药费用。职工医保与新农合均采用统账结合的筹资管理方式。这种方式在制度建立初期很好地将参保者个人的投入成本与收益相挂钩,调动了参保人员的积极性。居民医保采用单一的社会统筹方式,即参保者不享受门诊医疗及购药费用的医疗保障,基金完全由社会全体居民参保者调剂使用,更好地体现了互助性原则。两种筹资管理模式各有利弊。笔者认为,统账结合模式是有其发展的特定原因的,当制度逐渐走向稳定时,更应该强调筹资模式的社会统筹功能。

首先,筹资管理的分割势必导致筹资建账资金的分割。个人缴费的全部以及企业缴费部分纳入的个人账户完全积累,一定程度上削弱了社会统筹资金的规模和效率,导致社会统筹资金负担能力减弱,同时又造成了个人账户资金沉淀而带来非效率。其次,门诊医疗需求是参保者最普遍的医疗需求,当前居民医保的制度设计将该需求排斥在保障范围之外。医疗保险符合大数法则,门诊风险的高发性需要更大范围的“基金池”来化解,将个人账户与社会统筹资金分离削弱了医保制度抵抗风险的能力。再次,个人账户削弱了筹资分配公平性的能力。个人账户资金的完全积累属于代内转移,对收入再分配的调节作用有限。

5.资金管理

地区分割与部门分权。三大公立医疗保障制度在统筹层次上基本属于市(镇)级统筹。统筹层次低进一步加剧资金分割,尤其在各地经济发展水平极不平衡的情况下,分割的资金激化了地区间的不公平性,不同来源的资金没有归集融合一起。同时,医疗资金的管理权力又是分割的。职工医保和居民医保由劳动保障部门管理;新农合由卫生部门管理。分割的管理权力必然影响信息资源共享、机构设置、各制度间人员流动等方面资源的协调利用。

综上所述,三大医保制度在资源动员能力方面有强有弱,资源来源归集水平方面有高有低。当前医保制度中筹资来源有限、筹资基数不一、筹资比例不一、管理模式与体制不一的问题,对今后医保制度的统筹发展来说是不可持续的。在实践探索中,由于居民医保与新农合在筹资机制设计上有较多的相似处,可整合性较高;职工医保制度发展时间最长,制度运行稳定且基本定型,较好地满足了职工的基本医疗需求。因此,居民医保与新农合要逐渐向职工医保的筹资机制靠拢,并最终实现三大医保制度筹资机制的统一。东莞市率先试行“一元制”的社会基本医疗保障筹资机制,其筹资机制设计体现出制度统一的理念,值得进一步评估与吸收。

三、东莞市:“一元制”社会基本医疗保障筹资机制建设的先发地

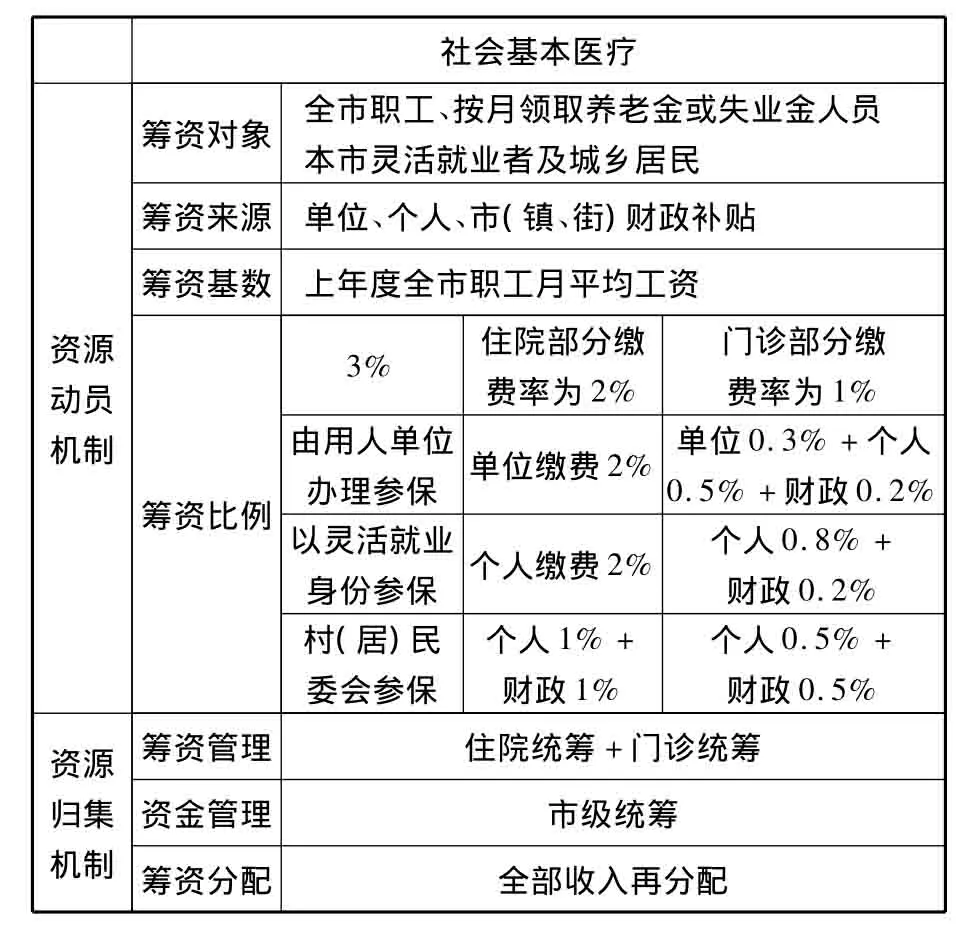

东莞市2008年出台社会基本医疗保险办法[2008]51号,办法中将全市职工、按月领取养老金或失业金人员、本市灵活就业人员及城乡居民均纳入到统一的医保制度框架中。东莞市基本医疗保险制度以人群职业为划分标准,破除了长久以来城乡分割的“二元”体制,本着“多方筹资,财政补贴”原则,建立起筹资基数统一、筹资比例统一、筹资管理统一的新模式。该模式破解了原有三元医保筹资中遇到的条块分割、筹资基数不一、筹资比例不一、筹资管理不一的难题,真正朝着“一元制”社会基本医疗保险筹资机制迈进(见表2)。

表2 东莞市社会基本医疗保险筹集机制

任何筹资体系的建立都要适合当地经济发展与政府的筹资能力。东莞市无疑是我国经济发展速度较快,经济实力相对雄厚的城市之一,这为建立统一的医疗保障筹资模式提供了至关重要的物质保障。该筹资机制用统一的筹资基数、统一的筹资比例将全市每名公民都纳入到制度所覆盖的范围中,从筹资机制的基本框架来讲基本保证了参保人加入起点的公平。但制度内部责任分担的公平性仍值得商榷。主要体现在两个方面:一是缴费基数对全市公民一致是否合理;二是筹资分配比例是否合理。

就第一个问题而言,筹资基数完全以上年度全市职工月平均工资为基础,低估了在岗职工参保者缴费能力,又增加了灵活就业群体及城乡居民的缴费负担。东莞市统计局数据显示,2010年东莞市职工年平均工资16 108元,城镇在岗职工年平均工资46 576元,城市居民人均可支配收入36 350元,农村居民人均纯收入20 486元。这样看来,东莞市筹资基数设定并不算高,但相比之下医保费用占灵活就业人员和城乡居民收入比重仍要更高一些。社会保障筹资是国家调节收入分配的第二种手段,医疗保障筹资也理应起到收入再分配的作用,将资源从富足方调剂给稀缺方使用,起到互助互济的作用,这也是医疗保障筹资机制应该遵循的基本原则。但单一的医疗保障筹资基数看似公平,对所有参保者一视同仁,但这种绝对公平不仅不会使社会福利最大化,甚至还会损伤效率。因此,统一并非要追求绝对公平,实现制度内的相对公平即可。

第二个问题是,三类人群的筹资比例统一,均按3%实行,但具体的筹资主体责任分配仍存在筹资渠道有限,筹资能力分担不均的问题。从个人筹资比例来看,由用人单位办理参保的个人缴费额为缴费基数*0.5%;以灵活就业人员身份参保的个人缴费额为缴费基数*2.8%;以村(居)民委员会参保的个人缴费额为缴费基数*1.5%。可见,灵活就业人员和村(居)民参保者的个人筹资所占比例较高。因为两者没有固定的劳动生产场所可作为筹资渠道,筹资渠道只有个人和财政补贴,其中个人又承担了筹资的主要责任,这样有限筹资渠道加重了个人的筹资负担。

从东莞市社会基本医疗保险制度筹资机制改革实践来看,是具有开创性意义的。它将原本三项并立的医保制度用统一的制度整合起来,有力地解决了制度分立、社会资源运行低效、人员流动障碍等问题。同时,该制度将老年人作为医保筹资对象,拓宽了医保资金的来源,符合医保制度未来发展的趋势。虽然具体在筹资基数设定、筹资比例分担中存在不公平性,但其制度设计的基本原则、框架、思路,对建立统一的社会基本医疗保障筹资体系具有启发性。

四、东莞经验的启示

1.理念先行,用可持续发展的理念指导社会基本医疗保障筹资机制重建

三元并立、条块分割、筹资标准不一、经办管理不一、待遇支付不一的基本医疗保险制度是不可持续的。在全民医保、统筹城乡可持续发展观念的引导下,只有把公平、普惠作为医保制度设计的基本理念,在筹资机制上坚持制度框架的统一和制度内部形式的多样化,才能为建设统一的社会基本医疗保障制度铺平道路。

2.资源动员,摒弃先赋角色作为准入门槛,拓宽筹资渠道,公平的筹集资金

破除长久以来以户籍和职业作为参加医保制度的依据,让每一位参保者都以公民身份加入其中,保证参与加入的起点公平;评估及发掘筹资方筹措资金的潜力及潜在可能成为筹资主体方,广泛动员社会力量。在筹资基数设定上,应充分考虑不同人群的收入水平,筹资基数应该代表在一定时期的特定人群的缴费能力。因此,筹资基数未必要绝对统一,应体现出弹性化,对于缴费能力较高的人群可以适当拓宽对筹资基数的定义,适当提高缴费比例。同时,考虑到目前收入内涵的多样化以及资产性收入的增加,筹资基数的设定不能低估缴费者的筹资能力,否则将会增加企业及财政负担;具体到筹资比例的分配上,与职工参保人所承担的缴费责任相比,城乡居民参保者的筹资能力应该说都处于弱势地位,同时职工在享受基本医疗保障的同时仍可兼顾享受企业补充医疗保障,所以职工的保障是多层次的,所需承担缴费压力是较小的。而对于城乡居民来说,社会基本医疗保险已是其参加保险的主要形式了。因此,可以考虑适当弱化政府和企业对职工基本医疗保障的责任,同时强化其在城乡居民中的财政责任。

3.资源来源归集,公平与效率的双重标准

从公平角度来说,就是将多方筹集到的资金归集为一起调剂使用。因此,可扩大社会统筹的支付范围和能力,将门诊医疗与药品费用纳入到社会统筹中,提高资金抵御风险的能力。在效率上,提高高收入人群、健康人群向低收入人群、不健康人群的转移支付能力。统一医疗保障的管理体制,减小转移支付过程中的资源无效率流失。当前,各地经济发展水平不一,一步到位的一元制筹资机制还存在较大困难,但考虑到未来制度发展的趋势,在整合三大医保制度的同时必须要为今后制度的可持续发展留下接口。

[1]统筹城乡发展 构建公平医保——中国医疗保险研究会2010年年会暨第四届“和谐社会与医疗保险”论坛综述[J].大势纵论,2010,(5):10-11.

[2]申曙光.我国三大医保制度整合的现实基础分析[J].观察思考,2010,(1):25.

[3]郑功成.统筹城乡社会保障体系建设发展战略[J].大势纵论,2011,(2):11.

[4]王保真,徐 宁,孙 菊.统筹城乡医疗保障的实质及发展趋势[J].中国卫生政策研究,2009,(8):32.

[5]Elias Mossialos,Anna Dixon,Josep Figueras,Joe Kutzin.医疗保障筹资:欧洲的选择[M].张 晓,曹 乾,译.北京:中国劳动保障出版社,2009.

[6]张 晓,刘 蓉,胡汉辉.建立与经济增长同步的医疗保险筹资机制[J].中国医疗保险,2011,(1):42-46.

[7]郑功成.中国社会保障改革与发展战略——理念、目标与行动方案[M].人民出版社,2008.

[8]仇雨临,翟绍果.社会医疗保险模式筹资机制的海外经验[J].中国医疗保险,2011,(3):106 -110.

[9]翟绍果,仇雨临.城乡医疗保障制度的统筹衔接机制研究[J].天府新论,2010,(1):88-92.