中国学者对创业机会的研究现状与展望

2012-06-30王晶晶乔改霞

王晶晶,乔改霞

(安徽财经大学工商管理学院,安徽 蚌埠 233030)

20世纪 80年代,外国学者 Timmons、Burgelman、Katz和Gartner等开始把创业作为一个研究领域,对相关课题展开了深入研究,作为享誉中外的学者,他们对创业的研究给世界各国创业研究者和创业实践者开拓了一条道路。改革开放以来,中国政府对创业加大了鼓励、引导和支持力度,创业活动应运而生,创业企业花开中国大江南北。于是,一批中国学者开始关注中国创业现象,展开创业研究。为了研究我国学者在创业机会方面的研究现状,我们以2010年新发布的CSSCI来源期刊中的管理学类(26种)、经济类(72种)期刊和高校综合性社科学报(70种)为检索范围,检索2001~2011年7月份的所有文章,得到以创业机会为主题的论文81篇,去除页数小于2页的文章5篇,本文重点研究的文章共76篇。我们对这76篇文章进行描述性统计分析,以推动我国后继学者对创业机会的研究,促进创业者更好地利用创业机会,服务经济发展。

一、创业机会研究现状的统计分析

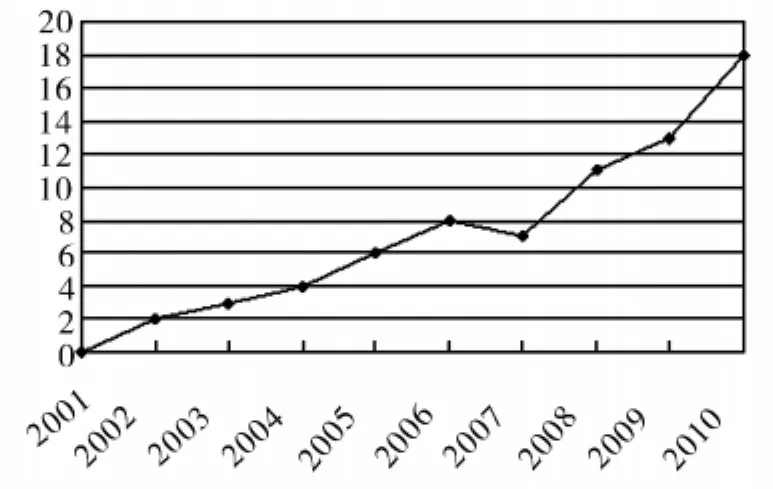

1.论文数量年度分布统计

把检索到的论文数量分布按年度统计(见图1),可以将最近10年创业机会的相关研究划分为以下三个阶段:

(1)初始引入期(2001~2003年)。只有5篇论文。在这个阶段,我国的创业研究刚刚开始创业机会问题还未引起国内学者的广泛关注。

图1 论文数量年度分布统计

(2)稳步发展期(2004~2007年)。该阶段关于创业机会论文的发表数量有了一定增长,但增长缓慢,每年只有4~8篇收录于CSSCI期刊。论文的质量逐步提升,并逐渐以清华大学、南开大学、浙江大学为中心形成了创业研究群体,如姜彦福、张帏、林嵩、张玉利、杨俊、张爱丽等学者。

(3)较快增长期(2008~2010年)。此阶段以创业机会为主题的论文数量快速增长,较前一阶段在质和量上都有了新的突破,定量研究大幅度增加。与此同时,创业机会的研究群体规模也逐步扩大。

2.研究主题统计

最近十年我国创业机会的研究逐渐向纵深方向发展,研究主题不断细分,根据本文统计(见表1),研究主题分为以下几个方面:

(1)创业机会识别与开发的研究。这一主题共有23篇文章,其中创业机会识别研究的文章有13篇,机会开发研究的文章有4篇,研究创业机会识别与开发并重的文章有6篇。

(2)创业机会与其他创业要素的关系研究。这一主题的文章有15篇,研究方法比较全面,7篇是定量研究(含模型研究和实证研究),7篇是定性分析,还有1篇案例研究。

(3)创业的机会观研究。机会观视角的创业研究最近三年得到了很多学者的认可,这一主题共有8篇文献,收稿于2008年的有3篇,收稿于2010年的有4篇。

(4)创业机会评价研究。本文的统计中,有6篇有关这一主题的研究,其中3篇定量研究,2篇定性研究,还有1篇文献综述研究。

另外,还有6篇深入分析创业机会自身内涵、特征、分类等方面的文章,多为综述研究;基于企业家视角,从企业家的认知和个人特质出发,研究企业家对创业机会识别的文章有4篇;关于创业机会其他主题的有10篇文章。

表1 研究主题统计表

二、创业机会主要细分主题的研究现状

1.创业机会识别与开发的研究

创业机会的识别与开发是创业过程的首要环节,明确影响机会识别与开发的因素,创造条件发现机会,促成创业至关重要。

关于机会识别的研究,传统观点认为机会本身的属性和创业者的个人特性,如警觉性、风险感知、自信、已有的知识和社会网络影响创业机会的识别[1][2]。陈文婷等[3]分析了家族嵌入与家族社会资本对创业机会识别的影响,得出关系性家族社会资本、结构性家族社会资本和认知性家族社会资本对创业机会的识别产生正面影响。根据该文的研究成果,多数学者认为创业警觉性和先前经验是机会识别的重要因素。苗青[4]实证研究验证了创业警觉性和先验知识是机会识别的前因变量;杨波等[5]得出在不确定环境下,创业警觉性和以往知识的匹配影响机会识别,与张玉利等[6]根据调查问卷进行的实证研究得出的结论有所契合,不同的是前者把警觉性和以往知识匹配起来考察,后者研究先验经验在社会资本构成与创新性机会识别中的作用,得出先前工作经验对创新性机会识别的作用有两面性。张爱丽[7]用思辨的方法论证了个人因素与机会因素的匹配对创业机会识别的作用,邓卫华[8]从认知信息加工的视角建立了基于“模式识别+启发思维”的机会识别机理模型,郭晓丹[9]和黄洁等[10]运用扎根理论的研究方法分别得出机会异质性影响机会识别的方式,社会资本的强连带比弱连带对返乡农民工的创业机会识别更有影响。

关于机会开发的研究,陈颉[11]参考大量国外文献,把创业机会分为基于显性知识的创业机会和基于隐性知识的创业机会。张爱丽[12]通过对山东省一家青年俱乐部会员进行问卷调查,把感知机会理想性、感知机会社会规范、感知机会可行性、创业意图和创业自我效能作为自变量,机会意图作为因变量,做出实证分析,得出各个自变量对因变量都有正向作用,并且感知机会理想性在创业意图和机会意图之间起中介作用,感知机会可行性在创业自我效能和机会意图之间起中介作用。

也有学者把创业机会的识别和开发并列起来研究。如田茂丽等[13]统筹研究了技术创业机会识别和开发两个方面,形成了一个技术创业过程影响因素的集成框架。奥地利学派对创业机会的界定分为发现理论和创造理论,唐鹏程等[14]认为在发现理论中,创业机会是由市场派生而来的,在创造理论中,机会肇始于创业者的信念,只因创业者对其进行开发而存在。对创业机会的识别开发过程,创业研究者已不满足于仅针对创业者个体层面的研究,如陈烨等[15]站在企业层面上,用经济学的视角研究发现成本与创业机会的关系,得出内化成本有利于企业创业机会的识别和开发。

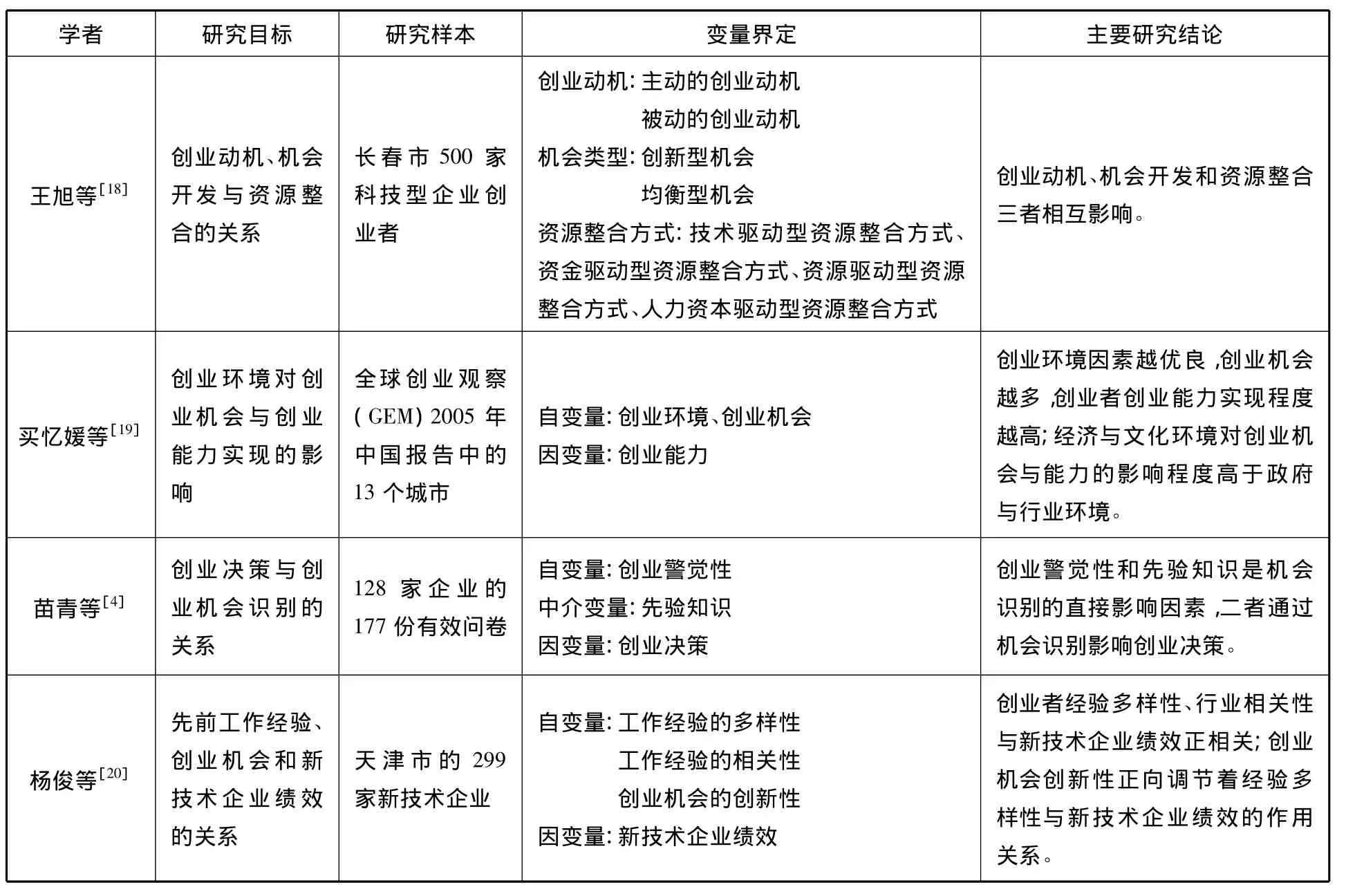

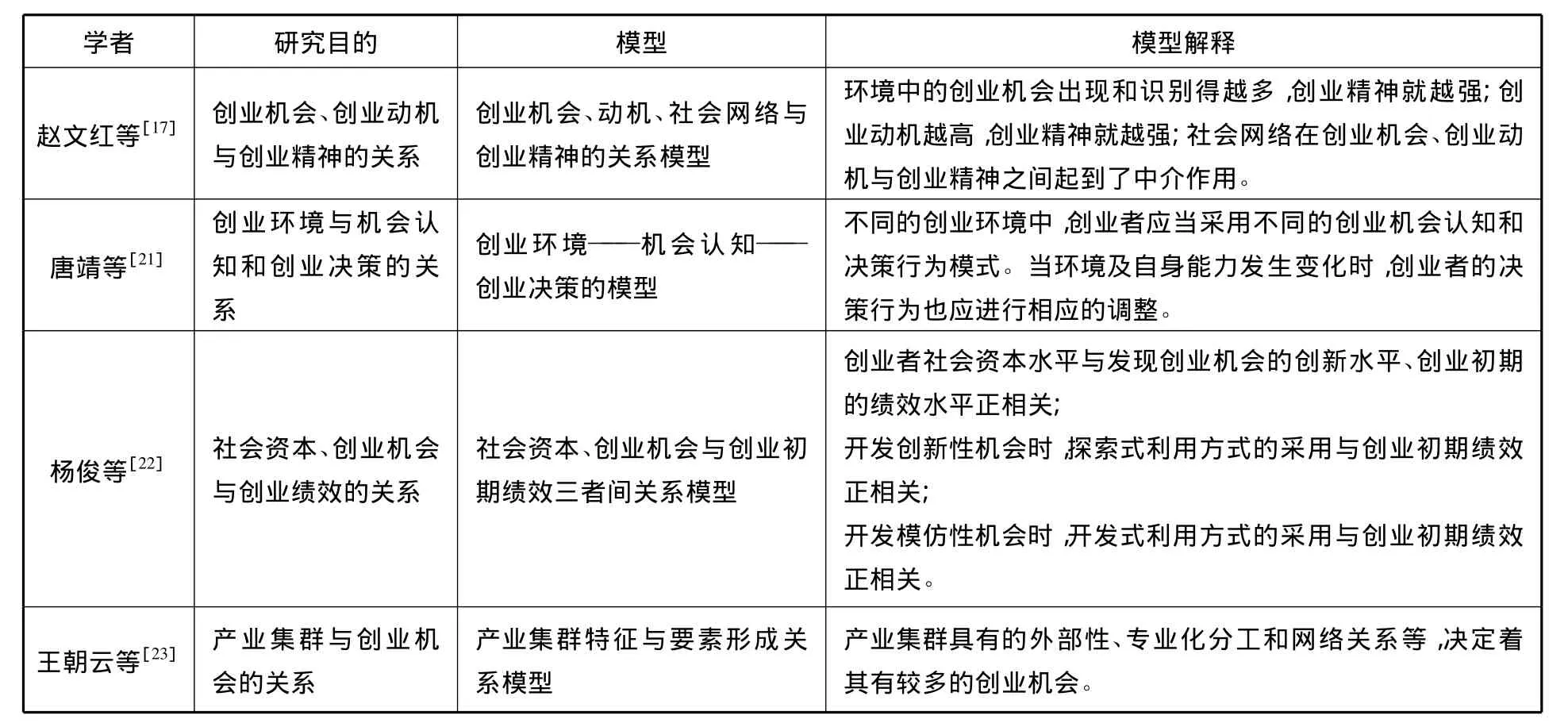

2.创业机会与创业其他要素的关系研究

近几年学者们对创业机会的研究不仅仅局限于机会本身,而是把创业机会同创业其他要素横向结合起来,从创业机会、创业能力、创业环境、创业资本等多方面研究创业,并取得了一定进展(见表2和表3)。王旭等一些学者通过调查问卷,定量研究了创业机会和创业其他要素之间的关系。但由于不同的学者自变量、因变量的选取不同,他们得出的结论也不尽相同,例如在林嵩等[16]的研究中,创业机会直接影响竞争性行为的选择。苗青[4]的研究表明机会识别在创业决策的模型中扮演完全中介作用。赵文红等[17]用定性研究的方法建立关系模型。无论是定性分析还是定量研究的论文,创业机会都不是孤立存在的,它直接或间接地影响着其他创业要素并共同致力于创业发展。

表2 创业机会与其他要素之间关系的定量研究

表3 创业机会与其他要素之间关系的定性研究

3.创业的机会观研究

还有很多学者借鉴总结国外的成熟理论研究创业的机会观点。在市场环境中,供给和需求的不平衡为创业者提供了机会,朱任宏等[24]从市场均衡理论出发,分析供给观和需求观,进而得出采用非均衡分析的机会观可弥补供给观和需求观的不足。颜士梅等[25]比较了存在思路、结构思路和构造思路下机会观点的差异,存在思路强调创业机会实质上是市场缺陷,是客观存在的,同质的;结构思路强调创业机会实质上是一种特定的关系结构,产生于优势发挥,是同质的;构造思路认为机会是人脑构想的,要靠构造或者建构,是异质的。他们的研究一方面有利于创业者和创业研究者了解创业的本质,另一方面也促进了中国创业研究和国外理论的对接,推动中国创业理论的发展。

4.创业机会评价的研究

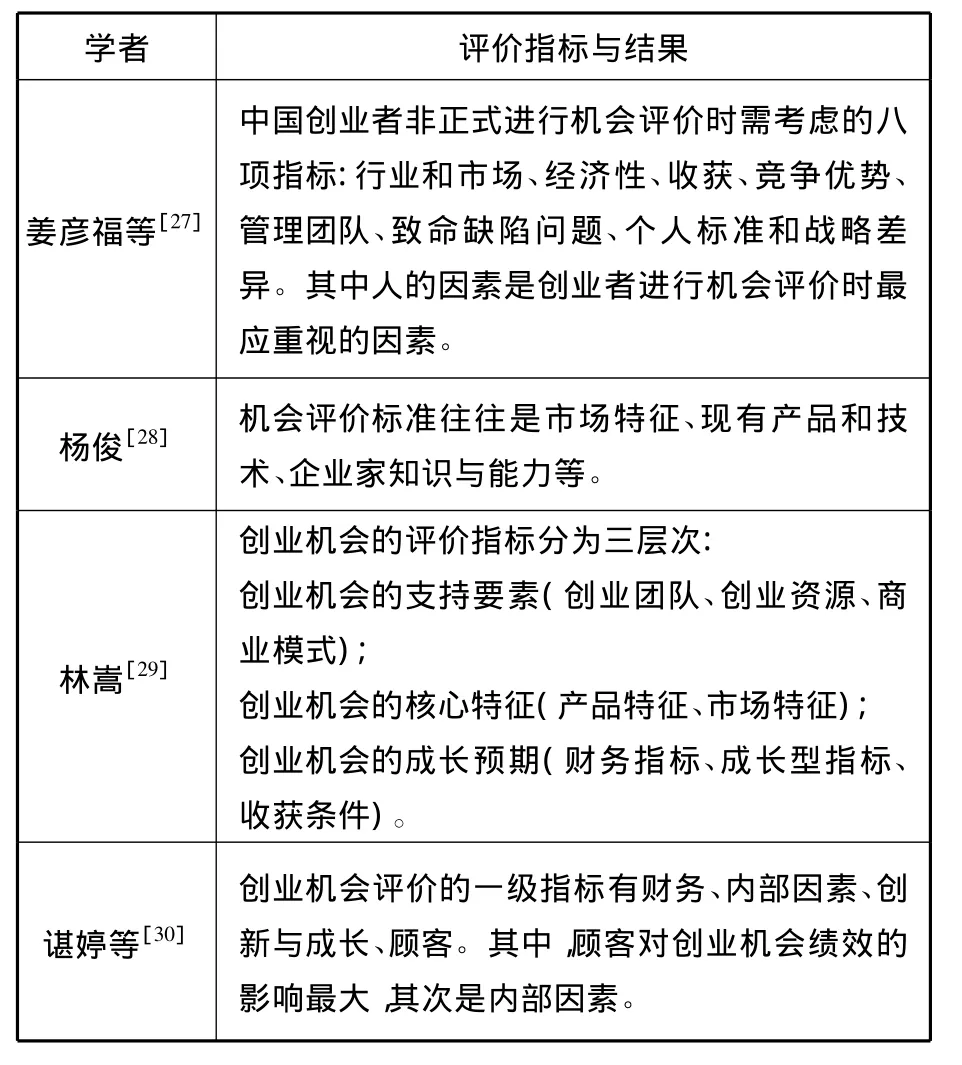

Timmous 列出了创业机会评价的8大类53项指标:行业和市场、经济性、收获、竞争优势、管理团队、致命缺陷问题、个人标准和战略差异[26]。但Timmous总结的这8类指标是否对中国创业机会的评价同样有效值得深入研究。姜彦福等[27]通过调查问卷对中国资深创业者和一般管理者进行评估,发现在Timmous的创业机会评价指标中,中国创业者最重视人的因素。杨俊[28]、林嵩[29]、谌婷等[30]也结合国内外的研究成果对创业机会的评价进行了研究(见表4)。

表4 创业机会评价研究

三、总结与展望

我国学者对创业机会的研究涵盖了机会的定义、机会的分类、机会的识别与开发、机会与其他创业要素的关系、机会的评价等方面,内容丰富,研究方法多样。通过对以上创业细分主题的研究,学者们大致认可创业警觉性、机会属性、社会网络资本、信息资源和先前工作经验影响创业机会的识别和开发,创业机会和其他要素共同组成了创业的要件,机会通过中介变量或调节变量影响着其他要素在创业中作用的发挥。同时,从创业机会入手研究创业被一些学者纳入了研究范畴,他们试图从多学科视角来解释创业机会,拓宽了创业机会和其他学科的横向联系。通过对创业机会评价的研究,我们得出可以用定性分析和定量分析两种方法来评价创业机会,个人主观因素在创业机会评价中发挥重要作用。我国学者取得的这些成果,丰富了创业机会理论文献库,也促进了实体经济中创业机会的利用。同时也存在一些问题,这些问题为我们以后的研究提供了大致方向。

第一,本文的研究论文很多是对外国理论的阐述和引用,缺乏基于中国国情的创业机会研究。目前我国处在转型时期,政策制度对创业活动的倾斜使我国的创业“机会窗”开放时间延长,有利于识别并开发创业机会。中国的市场成熟度以及政府服务职能的透明性和西方发达国家存在差异。这些契机与挑战共同组成的特殊国情不适合对国外学者建立的模型照抄照搬,因此结合本国本地区特定背景进行本土化的创业机会研究是未来研究的重要课题。

第二,创业机会的识别与开发受主客观因素影响,个体对机会的把握能力因时间、地点而改变,这些主观不确定性为创业机会研究带来了挑战,这需要我们借助一些权威平台如GEM调查报告对特定地区特定阶段的创业机会识别与开发的主客观影响因素进行归纳总结,对机会评价指标进行量化,根据量化得分评估创业机会,比较机会成本与创业租金,提高创业决策的正确性。

[1]李华晶,邢晓东.绿色创业内涵与基本类型分析[J].软科学,2009,9(23):129 -134.

[2]林 嵩,姜彦福,张 帏.创业机会识别:概念、过程、影响因素和分析架构[J].科学学与科学技术管理,2005,(6):128 -132.

[3]陈文婷,何 轩.家族资本与创业机会识别问题探讨[J].外国经济与管理,2008,(10):25 -31.

[4]苗 青.创业决策形成的微观机制:因果模型检验[J].科学学研究,2009,(3):430 -434.

[5]杨 波,冯悦旋.基于不确定环境的创业机会识别研究[J].中国科技论坛,2009,(7):109 -112.

[6]张玉利,杨 俊,任 兵.社会资本、先前经验与创业机会——一个交互效应模型及其启示[J].管理世界,2008,(7):91 -102.

[7]张爱丽.试析个人因素与机会因素的匹配对创业机会识别的作用[J].外国经济与管理,2009,(10):59-65.

[8]邓卫华,蔡根女,易 明.基于认知信息加工的创业机会识别机理研究[J].科技进步与对策,2010,(10):15-19.

[9]郭晓丹.创业机会异质性及其识别方式理论诠释与扎根分析[J].财经问题研究,2011,(2):19 -27.

[10]黄 洁,蔡根女,买忆媛.谁对返乡农民工创业机会识别更具影响力:强连带还是弱连带[J].农业技术经济,2010,(4):28 -35.

[11]陈 颉.基于知识观的创业机会开发模式研究[J].科技进步与对策,2006,(5):168 -170.

[12]张爱丽.潜在企业家创业机会开发影响因素的实证研究——对计划行为理论的扩展[J].科学学研究,2010,(9):1405 -1412.

[13]田茂利,杨甦宏.科技型企业技术创业影响因素研究[J].科技进步与对策,2009,(7):45 -47.

[14]唐鹏程,朱方明.创业机会的发现与创造——两种创业行为理论比较分析[J].外国经济与管理,2009,(5):15-22.

[15]陈 桦,张耀辉.发现成本与创业机会[J].科技进步与对策,2006,(9):37 -39.

[16]林 嵩,姜彦福.基于创业机会特征的新创企业竞争性行为研究[J].科研管理,2008,(1):48 -65.

[17]赵文红,陈 丽.基于社会网络的创业机会、动机与创业精神的关系研究[J].科技进步与对策,2007,(8):39-42.

[18]王 旭,朱秀梅.创业动机、机会开发与资源整合关系实证研究[J].科研管理,2010,(9):54 -60.

[19]买忆媛,甘智龙.我国典型地区创业环境对创业机会与创业能力实现的影响——基于GEM数据的实证研究[J].管理学报,2008,(3):274 -278.

[20]杨 俊,薛红志,牛 芳.先前工作经验、创业机会与新技术企业绩效——一个交互效应模型及启示[J].管理学报,2011,(1):116 -125.

[21]唐 靖,张 帏,高 建.不同创业环境下的机会认知和创业决策研究[J].科学学研究,2007,(4):328-333.

[22]杨 俊,张玉利.社会资本、创业机会与创业初期绩效理论模型的构建与相关研究命题的提出[J].外国经济与管理,2008,(10):17 -24.

[23]王朝云,梅 强.产业集群中的创业要素与创业活动分析[J].科技进步与对策,2011,(1):45 -51.

[24]朱仁宏,曾楚宏,李孔岳.创业研究不同观点的剖析与发展趋势的把握[J].外国经济与管理,2008,(5):22-27.

[25]颜士梅,王重鸣.创业的机会观点:存在、结构和构造思路[J].软科学,2008,2(22):1 -3.

[26](美)杰弗里·蒙斯,小斯蒂芬斯皮内利.创业学[M].周伟民,吕长春,译.北京:人民邮电出版社,2005:58-67.

[27]姜彦福,邱 琼.创业机会评价重要指标序列的实证研究[J].科学学研究,2004,(2):60 -63.

[28]杨 俊.企业家创业机会的感知过程[J].经济管理,2006,(21):39 -42.

[29]林 嵩.创业机会识别研究——基于过程的观点[J].中南民族大学学报(人文社会科学版),2007,(9):129-132.

[30]谌 婷,刘晓正.改进的层次分析法在创业机会评估中的应用[J].管理科学,2011,(1):31-39.