黑暗中的舞者——解读顾长卫电影及其人物设置

2012-05-31郜亚楠

在经历了《孩子王》、《红高粱》、《菊豆》、《霸王别姬》、《阳光灿烂的日子》等等一系列脍炙人口的经典作品之后,顾长卫在中国电影界金牌摄像师的地位已不可动摇,他是中国电影辉煌“第五代”中不可或缺的重要角色。和张艺谋、陈凯歌、田壮壮、张军钊、吴子牛等著名导演的合作使得顾长卫在影片叙事与故事编织等方面深受影响,但其影片的精神气质、艺术手法等方面却有其独到的表现,其风格更接近与“新生代”电影人甚至是第四代电影大师的追求。

一、文艺片类型程式与人物装配

文艺片是一个介于商业类型电影和艺术电影之间的影片类型,它泛指制作态度严肃,主题表现具有一定的积极意义、叙事表现遵从大众化形式,同时又具有一定的个人特色和风格特征的一类影片。中国电影自“国产电影运动”以来就一直保持着文艺片的传统。[1]顾长卫的这三部电影正是新世纪以来继承这一传统的代表之作,它们秉承导演鲜明个人的风格,意蕴一脉相承。

第五代导演在转向商业电影之前,也均是以文艺片来敲开迈向西方电影的大门。但《黄土地》、《黑炮》、《孩子王》那一批早期文艺片只注重造型表意不注重叙事,宣称要在电影中“打破故事的格式,不希望按照一种说明书的方式去讲故事”,这种追求一直到张艺谋的《红高粱》才得以突破,使得电影叙事重回有序叙事结构,这一重要的转型体现在《活着》、《霸王别姬》、《香魂女》等影片中。顾长卫继承有序叙事、故事结构张力的回归,遵循电影艺术的具象、叙事本性,同时迎合观众的欣赏、审美进程,将好看的故事情节、合理的故事叙述以及适当的造型元素融合在自己的影片中。其中清晰的人物关系谱系对叙事结构的合理、情节张力的设置起着至关重要的作用。

《孔雀》的人物装配谱系如图1所示。

这部影片采用多情节线叙事结构,以三兄妹三个相对自足的结构单元组成叙事单元。同类叙事结构如:昆汀•塔伦蒂洛的《低俗小说》;汤姆•泰克维尔的《罗拉快跑》;侯孝贤的《最好的时光》等等。

多情节线叙事结构挑战了传统叙事结构的线性逻辑、封闭性语境、戏剧性文本以及观众长期养成的观影习惯。哥哥、姐姐、弟弟三个人的成长故事相对独立,以某一人为主线叙事时其他人又同时展示在场。姐姐的故事里有哥哥、弟弟的预设,哥哥和弟弟的段落又是对人物关系的补充阐释,对人物形象做进一步的描述。在姐姐的故事中,观众可以看到弟弟支持姐姐去应招伞兵,和姐姐一块认干爸,而哥哥对姐姐的一切始终冷眼旁观,人物性格与人物关系已埋下伏笔;在哥哥、弟弟的故事中,姐姐和弟弟买老鼠药,弟弟雨中打哥哥以及果子这个人物的反复出现都体现出三个段落的相互契合,人物关系逐渐清晰,人物形象愈发丰满。

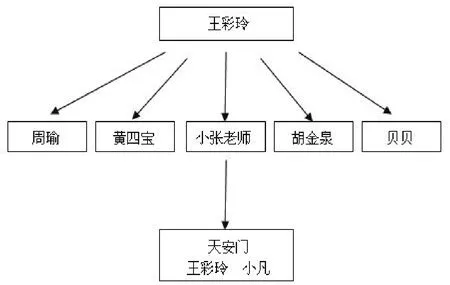

《立春》的人物装配谱系如图2所示。

《立春》相对于《孔雀》来说,情节结构较为简单,影片以王彩玲为主线带出另外三个准艺术家和两个“世俗”人的故事,他们分别是画家黄四宝、芭蕾舞家胡金泉、学生贝贝以及周瑜和小张老师。

人物关系相对简单,她与周瑜的关系:周瑜是王彩玲的仰慕者,并一直在追求王彩玲,最后无果而散;与黄四宝的关系:对黄四宝动了心,但在黄四宝眼中她却只是知己,与爱情无关;与胡金全的关系:互为知己,欲通过与王彩玲结婚来让世人改变对他的看法,最后锒铛入狱;与贝贝的关系:利用王彩玲来达到出名的目的,王被其深深伤害;与小张老师的关系:朋友都不算,在小张老师眼中,王彩玲只是她同情的用来寻求“安全”的垫底人。按照时间顺序,五个和王彩玲发生关联的人物相继出场又相继离场,很自然的在王彩玲的生命中走过,改变着王彩玲对梦想和生活的态度。

图1

图2

《最爱》的人物装配谱系如图3所示。

《最爱》的出场人物较多也比较复杂,没有一条像《立春》里那样清晰的主线,也没有像王彩玲那样中心的人物,直到第55分钟商琴琴回村被赵得意拦下之后,故事彻底转移到二人如何突破重重阻力而结婚这条主线。

影片在上映之前,原名叫《魔术时代》,全场150分钟,上映之后的《最爱》只有不到100分钟的戏份,过度的删剪使得影片中的人物关系很不完整,许多地方非常跳跃,人物形象与情节也都存在一些空白。不过我们还是可以理清人物的关系:赵老柱的两个儿子,大儿子赵齐全带着村人卖血导致村人染病,包括自己的弟弟赵得意;赵齐全的儿子小鑫被村人报复害死;梁房、村长、大嘴、老疙瘩、黄鼠狼等均为热病患者,也就是说被赵齐全所害;赵得意的妻子郝燕离他而去、商琴琴的丈夫小海也将她抛弃;赵得意与商琴琴相爱最后结婚。影片中的各色人物也随着去世而出场,最终以商琴琴、赵得意的去世而收场。

二、影像传奇叙事与人物动力

我们之所以看重“第五代”的创作转型,是因为“反叛”的过程是“艺术创新”,人为撕裂传统的传奇叙事规程的先锋性实践,而转型则是步覆艰辛的“回归”和最终宣谕成熟的“复位”。应该说这是新中国电影影像传奇叙事的流变在“英雄电影”轨迹之外所显现的另一(当代性)途径。[2]

我们前文已经提到张艺谋的《红高粱》是中国电影影像传奇叙事的一个回归,发展至今的商业大片,无一不是影像传奇叙事的文本,顾长卫继承“第五代”叙事策略,他的三部作品也是如此:

图3

1、 故事编织

顾长卫的这三部作品体现出成熟传奇叙事风范,他的故事编织回归于真实的中国社会历史当中。1977年—1998年,这段时间内中国发生了翻天覆地的变化:改革开放如火如荼的进行,我国由传统农业社会逐渐过渡到现代工业社会,社会主义市场经济体制逐步取代社会主义计划经济体制。

《孔雀》的故事发生在中国上世纪七十年代一个平凡的小镇,那是的计划经济还没有完全解体。灰蒙蒙的外景颜色、陈旧的平房、袅袅的炊烟、狭窄的巷道、硕大的自行车、蓝白色的降落伞、青灰色的着装无一不是历史年代的记忆。导演在这种真实的历史语境中展开讲述一个平凡的家庭三兄妹的故事,姐姐上班的幼儿园、刷瓶厂;哥哥工作的面粉厂、肉联厂;弟弟的学校,场景在镜头下流动,故事在场景中展示,极具代表性和典型性。

还是《孔雀》中的鹤阳市,还是那样一个普通到再不能普通的小镇,《立春》将故事发生的年代向前推进:改革开放进度加大,市场商品经济正在逐渐取代计划经济,物质主义盛行。在这样一个物质追求之上的年代,王彩玲、黄四宝、胡金泉的精神—艺术追求,在闭塞保守的小城镇环境下,在愚昧庸俗的市民眼中,他们无疑成为“怪物”和“卡在喉咙里的一根刺”。

《最爱》的故事语境是阎连科《丁庄梦》中的丁庄,顾长卫用精彩的造型与美术还原了阎连科笔下地狱般的丁庄。一个干枯的北方农村的环境——“娘娘庙”:瓦房、院子、枯草、远山、小学校、衣着简朴甚至邋遢的村民和爱美的村媳妇。这个“娘娘庙”正是90年代初期中国现代化进程中的“异类”,影片表面上是一个封闭的环境(被隔离起来的小学)实则是城市化进程中的农村缩影。

2、 主题表现

三部影片均具有十分强烈的现实关涉性和历史关涉性。

《孔雀》中“孔雀”这一符号承载了诸多的象征意义。首先,“孔雀”其实是一个个真实的个体,引用顾导自己的话来说:“每一个人都像是一只孔雀,身上长满了故事,一生中经历了爱恨情仇,如同色彩各异的羽毛长满了人生。尽管一生再黯淡,平庸的岁月再漫长,也总可以等到开屏的瞬间。这样的瞬间,便足以将生命照亮。”其次,“开屏”在象征着希望的同时,也有着深层次的蕴意,孔雀何时开屏不会为个体主观意志所左右,也许就在你无望的时候,它却绽开了华美的羽翼,影片结尾的寓意即在于此。导演借此对人类现实生存状态进行了关照与反思,同时也传达了一种对生命的体悟与感知。

《立春》导演在讲述的时候说道:“立春之时,春天却未至,天气依然寒冷,但人们心中已经有了对春天和温暖的渴望。”整个影片也是围绕着“立春”这个意向符号展开的。导演通过影片向观众传达了现代化社会中人物与他所处的外部世界的疏离感以及在这种环境中人物为了寻求自身价值所作出的努力与救赎,关照现实社会普通人的奋斗与坚持以及梦想与现实的追求与妥协。

《最爱》中“艾滋病”是个十分重要的符号。导演在影片中将艾滋病与更加宏大的社会历史批判联系起来,象征这现代化进程中人类社会的堕落,那些卖血的村民也正是这个现代化进程中的自我毁灭者。赵齐全这个人物也是个特别重要的符号,他连接着现代化进程中的城市与农村,他所带领的“卖血”、“伐木”也象征着城市与农村之间赤裸的资本关系。

3、 人物叙事

三部作品中的人物具有独立的意志并成为叙事的动力。

三部作品无一例外均采用第一人称叙事。《孔雀》中开篇以“我”——弟弟的回忆旁白来讲述三兄妹的故事:姐姐追求理想、充满激情;哥哥庸碌无为、安于现实;弟弟沉默寡言、敏感自尊。每一段故事中的人物都有着其特有的性格与意志,我们谁也无法从一开篇就看到他们各自的结局,仿佛是一个个真实的人物在行走在他们真实的命运轨迹中。在影片的故事中,我们几乎看不到导演的介入痕迹以及对三种人生的态度,姐姐的融于现实、哥哥的安稳幸福、弟弟的逃离回归都是人物自身的道路选择,人物已成为了影片的叙事动力。

《立春》也是以主人公王彩玲的旁白开始的:“每年的春天一来……”。影片以王彩玲为主线带出她生命中的各色人物:周瑜、黄四宝、胡金泉、贝贝以及小张老师,这些个人物都在潜移默化的影响着主人公的命运轨迹。她生命中出现的人物似乎已跳出了导演的剧本安排,真实的展示在他们所应该出现的时间与空间,他们对王彩玲内心世界的冲击,我们也无法从影片中看到导演的态度,导演及其剧作人员已变成旁观者,王彩玲以其独立的意志完成影片的叙事。

《最爱》的叙事角度比较独特,以已经去世的赵小鑫构成第一人称与客观视角的统一。影片中除了赵得意和商琴琴外,形形色色的人物形象都很丰满,都具有明显的象征意义和隐喻,这无外乎导演高超的演员调动能力。正是这些配角人物配合着赵得意与商琴琴这两个主人公,几乎不漏痕迹得以其独立的人物发展意志,完成影片虚拟语境中故事情节的叙事,让影片成为一个相对真实的环境。

三、潜抑的变革话语与人物救赎

“在巴赞纪实美学的话语之下,掩藏着对风格、造型意识,意象美的追求与饥渴。对于第四代导演说来,强烈的风格—个人风格、造型风格的追求,决定了他们的银幕观念不是对现实的无遮挡式的显现,而是对现实一种重构式的阻断,决定了他们所关注的不是物质世界的复原,而是精神现实的延续,是灵魂与自我的拯救。”[3]第四代电影大师们在经历了一场反人类的历史浩劫之后,开始树起了人道主义的大旗,开始关注社会拯救的出路,顾长卫的电影恰恰与此相似,在他的电影中相对于第五代也开始出现了一些潜抑的变革话语。

导演顾长卫2004年开始执导时,中国社会已与第五代当初的执导环境相去甚远,所以顾长卫虽然继承了第五代的人文关怀和社会反思,但却与其坚守的宏大叙事和精英主义大相径庭。二十一世纪初,中国社会已进入市场经济和消费主义时代,社会体制和社会结构发生着翻天覆地的变化,故此,顾长卫开始关注非中心化的题材和主题——即现实中小人物和边缘人物形象。

1、 理想主义的挣扎者

《孔雀》中的姐姐高卫红、《立春》中的王彩玲以及《最爱》中的赵得意与商琴琴都属于这种人物形象。他们以对理想的不懈追求,实现对自身价值的完善,虽然影片给予他们的都是并不好的结局,但是追逐梦想的过程恰恰是对自身灵魂的救赎。

高卫红以一种决绝的姿态面对生活,追求理想。她报名应招伞兵未能如愿后自己一针一线的缝出了属于自己的降落伞,骑着单车,拉开降落伞翱翔畅游;为了要回降落伞,她舍弃贞操;为了感受父爱,她自残身体;为了摆脱枯燥的工作,她以婚姻做赌注……她在那个时代里做着无奈的挣扎。

王彩玲不愿接受自己所遭受的不公,要让所有人都能看到自己的与众不同,要凭借彰显自己的不凡来实现自己的梦想。为此,她每年都坐上开往北京的廉价火车,甘于办户口小贩的欺瞒与敲诈,承受北京歌剧院的讥讽与打击,忍受同事寻求“安全”似的关心……她不似高卫红那样做着默默的挣扎,她在与自我做着炙热的抗争。

赵得意与商琴琴选择在一起,他们不顾世俗的目光栖居在小山头的房子里。尽管他们要面对生命的短暂,但却没有磨灭他们想要作为一个正常人存活的信念。赵得意放弃家产换娶琴琴;承担下各种骂名;领取结婚证后大摇大摆地派发喜糖;故意来到黄鼠狼家门口秀恩爱,亲手喂琴琴喜糖……他们不只是对世俗的挣脱,更是对自我命运的挑战。

2、 消积避世的妥协者

《孔雀》中的弟弟高卫强、《立春》中的黄四宝和胡金泉等都是这一类的人物形象。他们在理想四处碰壁之后,转向对现实妥协,完成对自身更像是生活的救赎。

高卫强,被倔强的姐姐与痴傻的哥哥所挤占,是家庭中最不受重视的人。他敏感而自尊,在离家出走被生活打击后,开始托庇于女人,靠女人养活,他用消极取代积极,用逃避代替面对,向生活妥协。

黄四宝几次投考中央美校失败之后,消沉颓废,倚酒买醉,终于在绝望中放弃梦想,靠骗取婚介中介费谋生;胡金泉更是一个消极的悲观主义者,他只能痛苦的生活在“俗世”、不被社会所容,最终,他只得以故意犯罪的方式结束了他作为梦想的艺术生涯。

3、 现实主义的随波逐流者

《孔雀》中的哥哥高卫国、《立春》中的周瑜、《最爱》中的赵齐全等都是这一类的人物形象。没有高尚的精神追求,庸庸碌碌,只有低俗的现世物质追求,显露出人性的丑陋面。他们的救赎方式就是融于这个庸俗的现实世界。

高卫国痴傻愚蠢、倚强凌弱,追求美丽女工人未遂,便娶了瘸腿老婆,开起夜市摊;周瑜貌似仰慕艺术实则胸无大志,追求王彩玲不成,结婚生子;赵齐全唯利是图、阴险邪恶,追求金钱与利益,压迫村民,他的人性已被现实社会的物质金钱腐蚀殆尽。

顾长卫这三部作品无一例外地负载着对人类自身生存状态的反思、对生命本质的拷问、对梦想的阐释。那些一张张可爱的让人敬佩让人怜悯的面孔,带给我们的是心灵的震撼、是重生的勇气,让我们能够在这浮躁的大时代中找到一隅纯净的归属。

重生就意味着一定要先幻灭,然后才能重生。

——顾长卫

[1]虞吉.“国产电影运动”与文艺片传统[J],电影艺术,2003(05).

[2]虞吉.新中国电影:影像传奇叙事的变异与承续[J],现代传播,2010(09).

[3]戴锦华.斜塔:重读第四代[J],电影艺术,1989(04).