昏昏灯火话平生

2012-04-29李勇

李勇

说到丰子恺,总会想到他那张照片,圆眼镜山羊须慈眉善目的丰老先生正伏案工作,端端正正,棉帽子上蜷卧着一只小猫,大概是睡着了。这应该不是摆拍,因为猫与人看起来都很适意,各得其所。

猫与文人有点相像。猫吃饱了高卧在墙头,抄着手,一脸跟谁都不一伙的忧郁,就颇有文人气质。老文人爱养猫,大概喜欢那种随和而又相安无事的幽默感。冰心的猫在书桌打盹儿,季羡林的猫警觉地跟着主人散步,都留下了照片。老舍、梁实秋写过猫的趣事,则有文为证。类似例子很多,当然像鲁迅那样不爱猫的文人也有。

1962年8月,丰子恺在《上海文学》发表了散文《阿咪》,说养猫的事。家里来了贵客,名叫“猫伯伯”的黄猫竟蹦到客人背上去了。

这贵客身体魁梧奇伟,背脊颇有些驼,坐着喝茶时,猫伯伯看来是个小山坡,爬上去很不吃力。此时我但见贵客的天官赐福的面孔上方,露出一个威风凛凛的猫头,画出来真好看呢!我以主人的口气呵斥猫伯伯的无礼,一面起身捉猫。但贵客摇手阻止,把头低下,使山坡平坦些,让猫伯伯坐得舒服。如此甚好,我也何必做杀风景的主人呢?于是主客关系亲密起来,交情深入了一步。

丰子恺有一幅漫画,正是“猫伯伯”不以为然地坐在客人肩头,客人迁就着低头喝茶的画面。真是“如此甚好”。

这篇文章在“文革”中给作者带来了大麻烦,有的段落被说成影射“伟大领袖”。那个滑稽而不幽默的时代,是容不下“如此甚好”的情趣的。

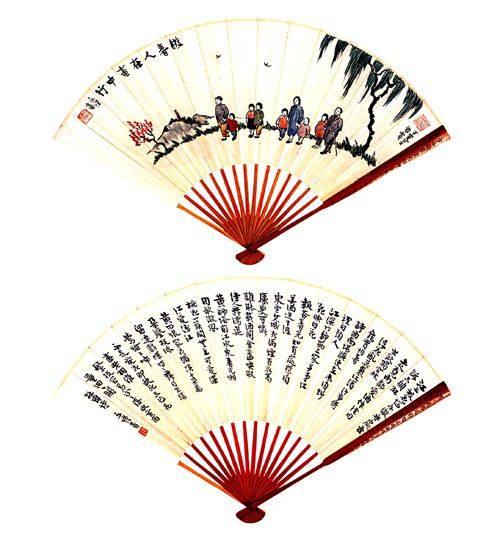

丰子恺的艺术生涯是从漫画开始的。“漫画”一词也是由丰子恺开始。1922年,他在白马湖春晖中学任教时开始了独具个性的绘画创作。1925年他应郑振铎之邀给《文学周报》供稿,郑振铎将这些画冠以“子恺漫画”的题头,陆续发表。自此,在我国美术史上,正式出现“漫画”一词,而“子恺漫画”

也由此家喻户晓,受到社会各阶层的喜爱。

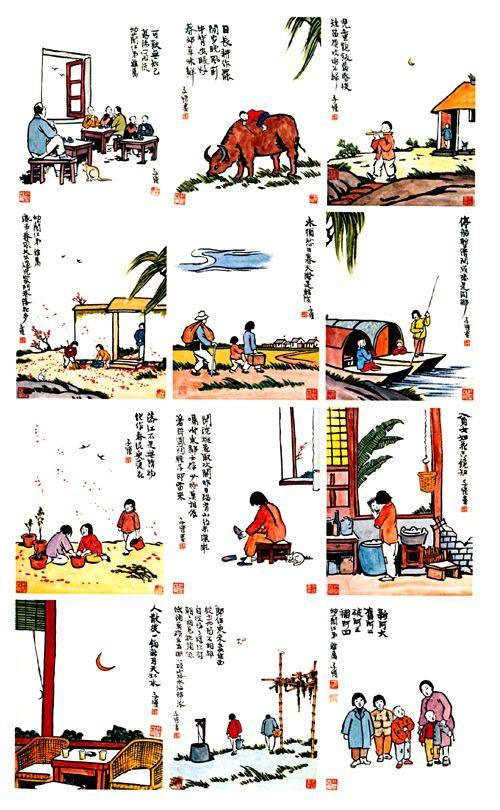

在《谈自己的画》一文中,他说:“一则我的画与我的生活相关联,要谈画必须谈生活,谈生活就是谈画。二则我的画既不摹拟什么八大山人、七大山人的笔法,也不根据什么立体派、平面派的理论,只是像记账般的用写字的笔来记录平日的感兴而已。”在《漫画创作二十年》一文中又说:“总之,漫画二字只能望文生义。漫,随意也。凡随意写出的画,都不妨称为漫画,如果此言行得,我的画自可称为漫画。因为我作漫画,感觉同写随笔一样,不过或用线条,或用文或用文字,表现工具不同而已。”

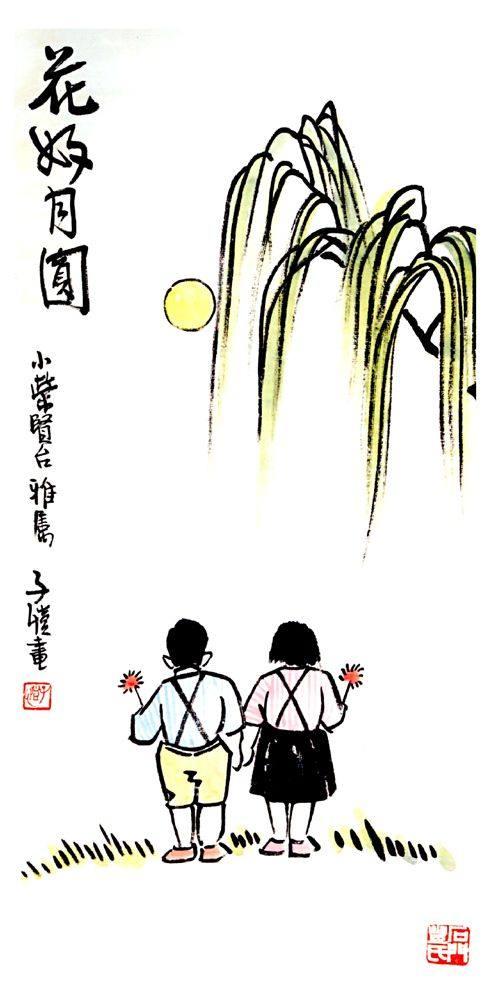

漫画之“漫”,是很有意思的字,有很大的阐释空间。丰子恺的话虽谦虚,在艺术上并没有客气,随意是很高的境界,写意的中国画也可以叫水墨漫画。后来漫画一词意思渐渐固定,成为一个小画种,强调了叙事性,抒情性与含蓄美少了,大多数漫画没有子恺漫画的诗意。丰子恺喜欢画日常生活情态,并非倡导什么画派画种,而是趣味使然。

丰子恺曾书写过一副对联“草草杯盘供语笑,昏昏灯火话平生”,是王安石的诗句。日常生活的美,说起来普通,却因为太平常而被小看了、忽略了,反倒很珍稀。诗人们抒写家常,总带着蓦然回首的发现的惊喜,这时候古人会叹服陶渊明,现代人会叹服丰子恺。

“诉于眼的艺术中,最纯正的无过于书法。诉于耳的艺术中,最纯正的无过于音乐,故书法与音乐,在一切艺术中占有最高的地位。”这段话足以看出丰子恺对书法的兴趣。丰子恺习书从《张黑女墓志》入手,上师范学习美术,眼界开阔了。受李叔同等老师的影响,临写《张猛龙碑》、《爨宝子碑》、《龙门二十品》,他的楷书根基是魏碑。行书少不了要学“二王”。南帖的流动和北碑的方硬并不容易兼容,这是很多学书者都解决不好的问题。丰子恺的办法是顺源头往上找,找到了《月仪帖》,相传是索靖的作品。索靖是西晋人,是“草圣”张芝姐姐的孙子,书学张芝,擅章草,章草可以说是最古老的成系统的连笔字。丰子恺对《月仪帖》极为推崇,甚至觉得“古今以来无有可类比者”。通过章草的趣味整合北魏楷书和东晋行书,是很聪明的路数,显得古朴、不入流俗。不过丰子恺书法并不追求简净高古,而是活泼、饱满、茂密,带着平民气息,给人一种寓智慧于日常的感觉。

日常的美并不是日常的眼发现的。赞美醉汉、泼妇和疯子气质的不是醉汉的妻子,泼妇的丈夫或疯子的邻居,那往往出自艺术家之口。丰子恺研究文学、美术、音乐,善于从生活中寻找艺术美。在他看来,世人在社会生活中日趋功利化,越来越无趣。“人生处世,功利原不可不计较”,“但一味计较功利,直到老死,人的生活实在太冷酷而无聊”,“所以在不妨碍实生活的范围内,能酌取艺术的非功利的心情来对付人世之事,可使人的生活温暖而丰富起来,人的生命高贵而光明起来”

。

自古文人好论雅俗,区别大致在于心境,俗代表的是功利心,雅则反映为审美心胸。获得审美的愉悦即所谓雅趣需要远离功利心、剪破世俗之网,丰子恺写过《翦网》,就是这个意思。他的散文有很多是谈无功利的趣味。“吃饭,吃药,是功利的。吃饭求饱,吃药求愈,是对的。但吃酒这件事,性状就完全不同。吃酒是为兴味,为享乐,不是求其速醉”。“炉烟的飘曳,可以教人怀旧,引人回忆,促人反省,助人收回失去的童心”。

周作人喜欢谈“生活的艺术”,论说社会思潮和人生情怀;林语堂著有《生活的艺术》,向西方宣扬中国人的处世之道,非常畅销。他们都推崇生活中的闲趣,但真正能享受此等清福的是丰子恺。周作人赞叹一位日本诗人旅途中也带着茶具,漂泊的间隙也要铺排一番。丰子恺正是有如此情怀的人,在逃难的途中,也不忘欣赏桂林山色,在空闲之余,还养了一只白鹅,以慰荒村生活的岑寂。

丰子恺是一位浪漫而理性的人,他大概不会像徐志摩面对宏伟的日落庄重地下跪,更不会能像郭沫若那样被灵感激动得在地上打滚。他常常是一位静静的欣赏者,他的文章也偏于冷静,喜欢抒发“万物静观皆自得”的理趣,喜欢讲讲道理,决定了他的文章还缺乏点真正的诗味儿。他更像一位好的美育老师,给忙碌于经营算计的世人上上课,深入浅出,善于启发,儒雅而又幽默。美育是人生的大课,上世纪初有思想家倡导“美育代宗教”,虽是知识分子的一厢情愿,至少能说明美感对纯净精神世界的巨大作用。

自称为“儿童崇拜者”的丰子恺,由艺术入宗教,又始终不离日常生活。他对精神享乐的追求很纯粹,对世俗功利的抗拒很执拗。他的艺术让人感到亲切,但他的内心一定很孤傲。他曾这样评价他一生都视为楷模的弘一:

凡做人,当初,其本心未始不想做一个十分像“人”的;但到后来,为环境,习惯、物欲、妄念等所阻碍,往往不能做得十分像“人” 。其中九分像“人”,八分像“人”的,在这世间已很伟大,七分像“人”,六分像“人”的,也已值得赞誉,就是五分像“人”的,在最近的社会里也已经是难得的“上流人”了。像弘一法师那样十分像“人”的人,古今往来,实在少有。所以使我十分崇仰。

他那么尊敬他的老师。

他心目中的人的标准极高。