一件釉里红瓷器的品鉴

2012-04-29李知宴

李知宴

1937年生,著名陶瓷专家。中国历史博物馆研究员,北京大学考古系研究生导师,中国古陶瓷学会副会长,中国文物学会专家委员会鉴定委员,中国收藏家协会咨询鉴定专家委员会副主任。

1962年北京大学历史系考古专业毕业后进入故宫博物院研究陶瓷,以皇宫珍藏的官窑瓷器为主要研究课题,作古代窑址的田野考古,曾率队发掘龙泉窑。1979年进入中国历史博物馆系统地开展对中国古瓷窑址的考察和发掘,再次发掘龙泉窑。

十四世纪中叶,景德镇陶瓷手工业获得空前发展,特别是元朝政府建立浮梁瓷局,中央政府出现管理瓷器生产的政府衙门,在它监管之下官窑作坊的建立,对景德镇陶瓷手工业发展起了推动作用。“工匠四方来,器成天下走”,原料的开发,工艺水平的提高,新品种的创造,瓷器的对外传播,都达到了一个新水平。

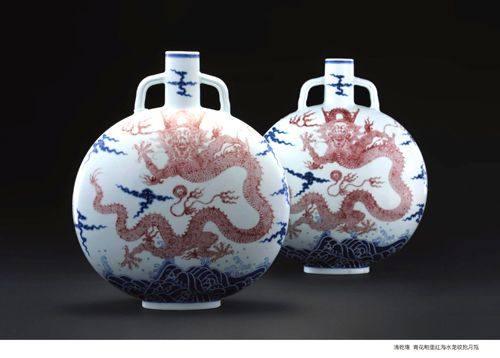

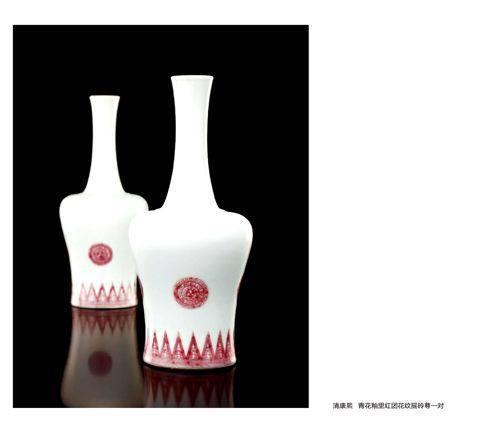

大明王朝的建立,继承传统,景德镇陶瓷手工业没有遭到破坏。元朝时积累的高超技巧,培养的瓷器艺术家、技术高手,继续发挥专长。明朝初期,特别是洪武时期,一些精美瓷器,与元代末期的瓷器都在一个水平线上,难以区别。洪武二年(1369年)为大明王朝宫廷烧造瓷器的御窑厂的建立,将景德镇瓷器发展的潜力进一步开发出来。可以说元末明初是景德镇陶瓷工艺发展的黄金时期,青花、釉里红、白釉、枢府釉、蓝釉、蓝釉描金、红釉瓷器等品种具有很高的艺术水平,灿烂辉煌,翻开了陶瓷艺术史上的新篇章。

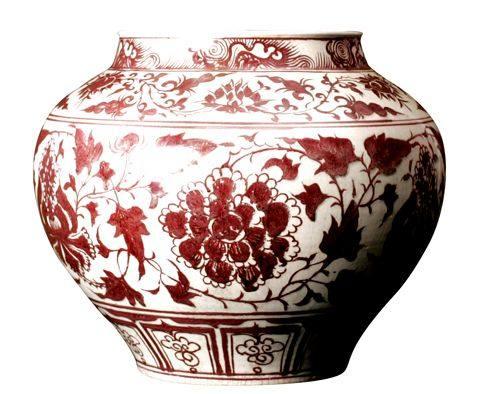

现在我们就一件元末明初釉里红大罐,进行分析,看一看元末明初瓷器工艺的成就。

首先,看这件釉里红大罐的特点。

此件釉里红大罐口径28.5厘米,底径24厘米,高40厘米,造型特征口微敛,唇沿比较粗厚,颈部上端略微向内收束,下端略微外撇。肩部丰满,上腹圆鼓,下腹向内收束,平底,圈足。底部出现挖足时留下的镟挖刀痕。白胎,胎体厚重,底部和圈足有火石红现象。大罐用铜红彩料作装饰,颈部是海涛纹,肩部是缠枝莲花,腹部是缠枝牡丹,下腹是变形莲花瓣一周。罐内外壁施白釉,白釉凝厚,温润柔和。器物内壁的白釉略微泛青,淡雅悦目。开片,片纹很自然。

此大罐各方面的特点表明它符合元朝釉里红的特点。

第一,此大罐造型的线性结构完全符合元代瓷罐类的线型结构,刚劲有力,弧度大,富有弹性。以简洁的线条构成雄放壮美的形状,大气磅礴,气质不凡。和宋代瓷罐相比,元代南北各地瓷器大型化的趋势很明显。原因与蒙古人、色目人贵族集团的统治有关。蒙古人是草原民族,色目人主要是伊斯兰世界的上层人物。在他们的生活习俗中,喜欢在生活各个方面使用大型器皿,此类大罐就是符合元朝上层人物的需要而作的。这也是元代瓷器大型化的必然结果。它的制作工艺要求很高,如练泥、成型、晾坯、修坯、画彩、烧制,难度都很大。

第二,白胎,胎体厚重,白度不是很高,质地细密坚致。胎料加工精细,没有砂粒,也没有孔隙和断裂的现象,和元代景德镇的青花、釉里红胎土质地一样。只因为是巨型罐,必须保证它的成型稳定性,在窑内高温焙烧时不变形、不开裂,所以胎体要制作得比较厚实。景德镇考古发掘出来的元代大型器物的标本,胎体质地和它完全一致。

第三,此大罐的釉里红色彩本质上和元代釉里红瓷器一致。釉里红原料是铜的氧化物,也有其他物质。根据科学测试,釉里红所含的物质有二氧化硅、三氧化二铝、氧化钙、氧化镁、氧化钾、氧化钠、三氧化二铁、氧化钛、氧化锰、氧化磷、氧化铜。按照景德镇的传统工艺,釉里红是用铜花配料制成。“铜花”是以金属铜焙烧,使之氧化,将被氧化的铜的表层取下,粉碎后制得。铜红不像钴那么稳定,它对温度和烧成气氛很敏感。在窑里要有非常合适的温度和较重的还原气氛方能烧出纯正的釉里红,所以釉里红的烧成特别困难。元代釉里红烧制尚不太成熟,表现的特点是红的不太正,不纯不艳,深沉偏暗,有的发黑,此罐釉里红的特点和一般元代釉里红一致。

第四,此大罐釉里红的绘画,水平相当高,充分表现出元代釉里红的绘画技巧。大罐上的花卉表现出强烈的时代特征。用笔疾速,线条粗犷,笔重色浓。作画时,从下笔开始,一直不停顿,线条刚劲有力,没有断线,没有任何接头的现象。无论是长线、短线或弧线都一气呵成。横线挺拔、竖线奔放、斜线犀利,曲线委婉流畅、收放自然、生动活泼,与景德镇考古发掘出土的釉里红、青花等元代大件瓷器绘画工艺一致。

第五,此大罐表面的釉层凝厚,白度不高,釉光柔和、细润,用手抚摸不刺手。这是六百多年以来岁月流逝,釉面老化,自然磨损造成的现象。釉光柔和是突出的时代特点。

第六,此大罐敦厚,圈足比较宽厚,足沿有切削的痕迹,有一刀是斜切。工匠挖足时在足底留下明显的镟挖痕迹,这也是一种特有的时代工艺特征。元代各类瓷器,特别大型器物都有这些现象。

第七,此大罐用釉里红作装饰画,表现出来的美学特征,也有元代特有的艺术氛围。

罐肩部画的是荷花,以缠枝的形式表现出来。荷花在中国民间是美的象征,历代诗人都热情洋溢的写诗盛赞荷花之美,欣赏荷花之洁,称颂荷花之雅。陶瓷上用荷花作装饰,非常高雅。元朝人也喜欢荷花,绘画上、陶瓷上、金银器上、漆器上都有荷花作装饰。元代诗人也写了许多颂扬荷花的诗,但和宋代文人相比,颂扬荷花的心境完全不同。因为蒙古人统治时压力很大,在精神上得不到荷花之美的享受,只能借荷花来发泄自己的不满。元代诗人刘因在《秋莲》一诗中写道:

“瘦影亭亭不自容,淡香杳杳欲谁通。不堪翠减红销际,更在江清月冷中。”反映出诗人的仇恨和悲凉。此件釉里红大罐上的荷花景象,表现的是同样的情绪。画笔不细,荷花开得太繁,要开败的样子,并不是细勾细描,莲花是多层莲瓣,快笔勾廓,瓣尖锐利,填红留白,有点率意,花大叶小,叶子像葫芦,现实生活中根本就找不到这样的荷花。

大罐腹部画的是大朵牡丹花,表现的也是同样的心境。牡丹花是此罐的主题花纹,占据整个大罐主要部位。瓷画家以更加粗犷的笔法将牡丹花的木本特性画为草本,画成二方连续的缠枝花结构。大罐一面的牡丹花花朵画成圆球形,盛开的花瓣每一瓣也是圆形,整瓣抹红,沿边画小半圆圈相围。另一呆牡丹花成塔形,下面五瓣平躺,边沿有一条边线,瓣尖有小半圆相围。中端四瓣,大笔勾画,弯曲而上,花蕊成圆形花苞状。上端花瓣相叠三层,花瓣成圆形,也有半圆弧形相围,勾廓留白,花大叶小,叶子变形,豪放纵逸,不注意牡丹形态的描绘,但精神上是朵牡丹花。青花瓷的画法也一样。

牡丹花在中国花卉中最为名贵,人们都把它作为富贵的象征。有红、黄、白、粉、紫、墨、绿、蓝等品种,姿态雅丽,给人以无限的愉悦和精神享受。元朝人也很喜欢牡丹,和上面谈到的荷花一样,元朝人对牡丹欣赏的心境与其他各个时代都不一样。元朝大诗人刘敏中在《水龙吟一同张大经御史赋牡丹》中写道:“天香国色,宜教占断,人间富贵。”他说牡丹占断国色天香之美和人间富贵,但他自己面对繁花盛开的牡丹时却“无语相看,

一杯独酌,幽杯如水。料多情笑我苍颜白发,向风尘底。”在蒙古人黑暗残酷的统治下,士大夫阶层没有前途,只能用写诗来发泄胸中的苦闷。此件釉里红大罐上的牡丹花,用率意之笔画出也是纵逸多姿,也是不尚真实,不求物理,纯粹追求一种意趣,艺术上出现一种新的境界,很难得。

根据以上特点,我认为可以判断为元末产品。

明朝的第一个开国皇帝是朱元璋,饱经战争、社会动荡,深知底层人民的贫困。为了稳定政权,他对那些开国功臣,中央和各级地方官吏严加管制,要求他们不要过分剥削农民。他说:“国家初建,好比小鸟不可以拔羽,小树不可摇根。”采取措施发展农业、手工业和商业,相应地推动了景德镇制瓷业发展。

景德镇有发展瓷器的客观条件。景德镇在元朝灭亡前八年已经被朱元璋占领,他派遣得力官吏去治理景德镇,扶持农业、手工业,特别扶持制瓷手工业。洪武二年就建立御窑厂,生产宫廷用瓷。

朱元璋当上皇帝以后,作为“真龙天子”,要替天行道,要巩固统治,最重要的一件事就是要举行祭祀活动和各种宫廷礼仪活动,拜祭天地神灵,祭祀祖先,感谢他们保佑他夺取政权,登上皇帝宝座,乞求上天继续为他赐福,保佑国泰民安,健康长寿。这是皇帝的头等政治任务。作为九五之尊的皇帝居住的宫殿都要各种摆设,瓷器是必不可少的,必须要有气派的大件瓷器才能衬得起来。元代官窑民窑作坊,生产大件瓷器得心应手,技巧熟练,可以毫不费力就能生产出朱元璋宫廷及达官显贵需要的大件作品。所以洪武瓷继承元代传统,生产很多大规格的器物,有的器物规格超过元朝。

大明王朝建立以后,规定代表国家的颜色为红色,“以红为尚”,皇帝的龙袍,亲王大臣各级官吏的官服都是红色。釉里红正合宫廷、王府、各级官吏衙门的需要,因此产生一定的社会需求。加上元代景德镇釉里红制作工艺已经积累了很多经验,取得很高成就,明朝洪武时期大量生产是必然的。景德镇陶瓷考古发现的资料证明,洪武时期釉里红瓷器烧的最多,数量超过青花。北京故宫博物馆收藏的洪武釉里红瓷器九十多件,台北故宫有十多种,南京博物院有几件。单是这三个博物馆就收藏一百多件,而北京故宫博物院收藏的洪武青花瓷器才二十来件,大约釉里红是青花的四至五倍,基本上都是雄放壮美的大件作品。

此件釉里红大罐,器物造型、胎体结构、花纹构图、红的显色继承元代特征很明显,但也有一些变化。主要表现在花纹内容没有元代那么多,构图开始疏朗。这只是个微小的变化。所以,这件釉里红大罐生产时间可能晚到洪武初期。

朱元璋为了稳定政权,获得财政资金,大力开展对外联络,对外通商贸易,他说:

“让天下人共享太平之福”。瓷器是中国的特产,是传统的对外贸易的货物之一。釉里红瓷器随洪武时期对外贸易的开展输送到海外许多国家去。中国沿海地区如温州地区外海海底经常打捞上元末明初的瓷器,如青花、青花釉里红、釉里红瓷器等。韩国的海域是古代重要海上贸易通道,经常发现中国输出的瓷器,数量大、品质精。这件在韩国济州岛看到的釉里红大罐,就是从韩国外海打捞上来的。

基于以上的研究分析,可以相信,这件釉里红大罐是景德镇元末明初的产品,是一件优秀的瓷器,它代表了一个时代的工艺水平。