温灸治疗原发性骨质疏松症25例疗效观察

2012-04-25鲍晓敏谢吟灵

吴 晨,鲍晓敏,施 丹,谢吟灵

(上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院,上海 200437)

随着人类寿命的延长,绝经后女性人数的增加,骨质疏松症及其合并骨折已成为全球一个严重的公众健康问题。骨质疏松症是一种全身骨量减少及骨组织显微结构改变,伴有骨脆性增高及易导致骨折的疾病,与年龄和雌激素减少等因素相关[1]。专科治疗中发现诸如西药不良反应大,价格昂贵,口服中药病人难以长期服用等缺点,笔者在专科治疗中,采用针刺补法,选取悬钟、肾俞、命门、足三里等穴位温灸治疗原发性骨质疏松症,取得了较为满意的临床效果,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 研究对象 选择2011年4月-2012年4月上海中医药大学附属岳阳中西结合医院骨质疏松专科门诊确诊并符合纳入标准的女性原发性骨质疏松症患者55例为研究对象,年龄在52~78岁,平均(68±5.27)岁。随机分为2组,针药组25例,药物组30例。

1.2 诊断标准 1)西医诊断标准:参照中国医学会骨质疏松和骨矿盐疾病分会于2011年3月制定的《原发性骨质疏松症诊治指南》[2]诊断标准,55例女性BMD值在骨量减少和骨质疏松范围,其BMD的降低包括腰椎L1~L4,左侧股骨颈(Neck)、Wards三角或股骨干,其中1个部位或1个部位以上的降低。2)中医诊断标准:参照《中药新药临床研究指导原则》[3],符合中医肝肾不足证的诊断标准:腰脊疼痛、下肢痿弱,酸软乏力,不能持重,目眩,舌质或偏红或淡,苔薄,脉弦。

1.3 排除标准 1)排除3个月内服用过影响骨代谢药物者和服用糖皮质激素患者。2)排除代谢性骨病、慢性肝、肾疾病及自身免疫系统疾病患者。3)排除继发性骨质疏松患者。

1.4 治疗方法

1.4.1 药物组 药物组使用活性维生素D和钙片的骨质疏松基础治疗,共3个月。活性维生素D选用阿法骨化醇(商品名:萌格旺,0.5 μg/片,帝人制药株式会社),用法:每日1次,每次1片,睡前服用。钙片选用钙尔奇D(中国惠氏药厂),用法:每日1次,每次1片,早餐后30 min嚼碎后吞服。

1.4.2 针药组 在口服基础用药(药物剂量、服药方法同药物组)同时再配合针灸治疗。采用温针灸的方法穴取肾俞、命门、足三里、悬钟,快速进针,缓慢捻转得气后,每穴灸1 cm艾条2壮,每次予艾条温和灸30 min。每周3次,3个月为1疗程。

1.5 疗效观察

1.5.1 观察指标

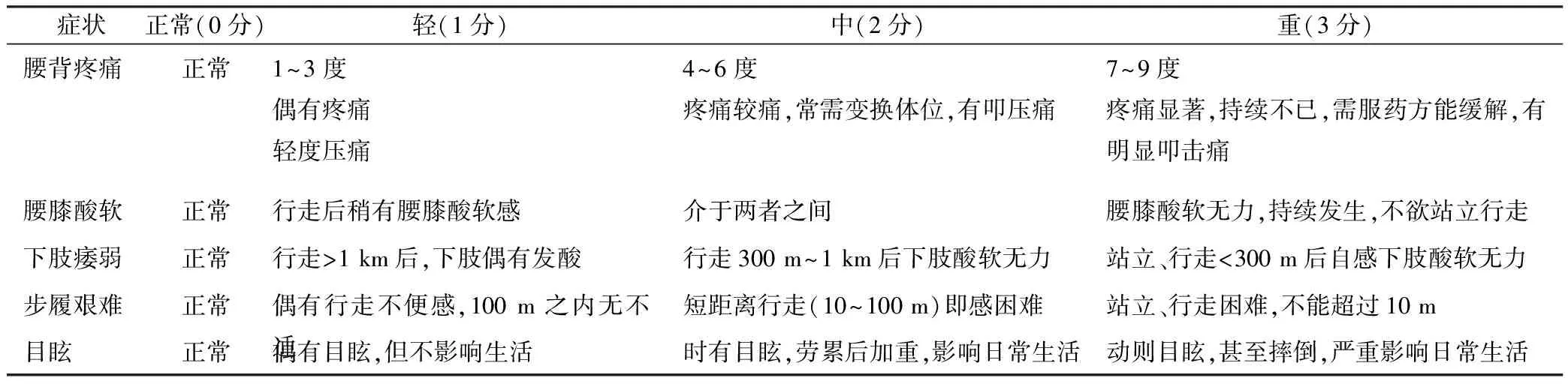

1.5.1.1 症状积分 参照《中药新药临床研究指导原则》[3]骨质疏松症症状分级量化表进行中医证候评分:无症状为0分;偶有症状或症状较轻为1分;经常发生,部分影响日常工作为2分;症状严重,影响日常工作为3分。见表1。

表1 中医证候量化积分标准

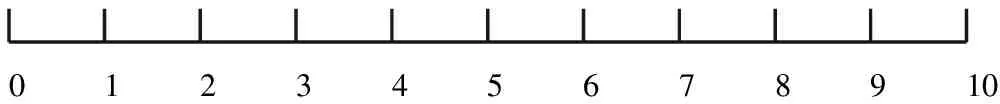

1.5.1.2 疼痛评分(视觉模拟量表法)[2]疼痛10 cm 水平视力对照表(VAS)(在表上划圈)即用0至10 cm的一条画线,分成10等分,按简化麦吉氏疼痛标尺法分为10度。让病人根据自己的腰背部疼痛的痛觉来判断应当画在何处。复查时,同样让病人画明疼痛痛觉所在位置。最后医生判断疼痛增减情况。

012345678910

1.5.1.3 骨密度(BMD) 应用美国GEDEXA双能X骨密度仪,测定第1~4腰椎和左髋部股骨上端的骨密度。

1.5.2 疗效标准 参照《中药新药临床研究指导原则》[3]并结合证候积分情况进行评判。临床痊愈:临床症状、体征消失或基本消失,骨密度检查显示骨质密度增加,证候积分减少>95%;显效:临床症状、体征明显改善,骨密度检查显示骨质密度增加,证候积分减少≥70%,<95%;有效:临床症状、体征均有好转,骨密度检查未见骨质密度下降,证候积分减少≥30%,<70%;无效:临床症状、体征均无明显改善,甚或加重,证候积分减少不足30%。

2 结果

2.1 2组治疗前后骨质疏松症状量化积分比较 见表2。

表2 2组治疗前后症状积分比较(±s)

2.2 2组疼痛-视觉模拟量表评分(Pain-VAS)下降值比较 见表3。

表3 2组治疗前后疼痛评分下降值比较(±s)

2.3 2组治疗前后骨密度变化比较 见表4。

表4 2组治疗前后骨密度(BMD)变化比较(±s)

3 讨论

根据最新的2011年骨质疏松指南,骨质疏松症预防和治疗策略[2]包括基础措施、药物干预和康复治疗,基础措施是重要的,不可缺少的。包括生活方式的调整(含钙的均衡膳食、多户外运动及光照、各种跌倒措施预防等)和骨健康基本保护剂,即钙剂和维生素D应用,对骨骼健康,保持肌力,改善身体稳定性,降低骨折风险有益。但临床应用时也发现这些对改善骨质疏松患者的腰背部或下肢疼痛,下肢萎软无力等症状改善不明显。针灸疗法根据中医“肾主骨生髓”“肾为先天之本”“脾主运化生肌,为后天之本”的理论作为“骨痿”的指导原则,通过刺激相关的穴位,提高骨质疏松症患者内分泌性激素水平,调节骨代谢,增加骨密度和缓解疼痛[4]。实验研究[5-7]亦证实,针灸能调整骨质疏松大鼠体内相关基因。针灸可通过调节机体相关细胞因子网络平衡,抑制骨吸收,促进骨形成,从而改善骨代谢负平衡状态,降低骨的转换率,增加骨强度,阻止骨质疏松症的进一步发展,并使丢失的骨量得到修复[8]。

在补肾健脾、养骨增髓、祛瘀生新等治疗原则的指导下,本研究穴取悬钟、肾俞、命门、足三里穴。悬钟穴,为足少阳经脉穴,乃髓气聚者之处,又名“髓会”为八会穴之髓会,具有行气血,通经络,填精益髓之功效。肾俞穴为足太阳经的腰部腧穴,与肾脏有内外相应的联系,为肾经经气输注于背部之处,具有补肾益精壮骨的作用。命门穴,《脉经》中称之为“五脏六腑之本,十二经之根,呼吸之门,三焦之原,一名守邪之神也。足三里能有补益脾胃元气之功,可提高足阳明胃经的气血运行能力,与肾俞相配,有健脾益肾、补气养血、壮肌消疲、强筋壮骨、调神健体的作用。灸法能直接温通经络、驱散寒邪;激发人体正气,增强抗病能力;有行气活血,散瘀散结的作用。本观察发现,针药组能更好地减轻骨质疏松引起的腰背部疼痛,缓解腰膝酸软、肌肉乏力、肢体麻木等症状,运动耐力及行走时间延长。尤其在减轻腰背部疼痛方面,疼痛积分及程度有显著改善(P<0.05)。

但是,本研究中各组的骨密度提高并不显著,只有针药组腰椎部位骨密度有所提高。可能与研究时间过短有关。骨的代谢周期较长,一般而言,整个骨的重建过程持续约3~4个月,且此时只有70%的骨基质矿化[9],完全矿化还须4个月左右的时间,故整个针灸疗程至少需要半年以上的时间。本研究中病人多为专科门诊病人,便于针灸治疗,集中在6~9月夏天治疗,观察疗程为3个月,这也是本研究不足之处,在今后研究中尚需进一步改善,同时做好远期疗效的观察和各项骨代谢指标研究。

[1]刘忠厚.骨质疏松学[M].北京:科学出版社,1998:142-143.

[2]中华医学会骨质疏松和骨矿盐疾病分会.临床诊疗指南[J].中国骨质疏松和骨矿盐疾病杂志,2011,3(4):2-17.

[3]郑筱萸.中药新药临床研究指导原则(试行)[M].2版.北京:中国医药科技出版社,2002:357-360.

[4]寿依群,陈文君,李建华,等.传统针灸治疗骨质疏松症的研究进展[J].中国康复医学杂志,2004,19(6):476-478.

[5]刘献样,沈霖,吴明霞,等.针灸对去卵巢大鼠骨组织TGF-β1 mRNA,VEGF mRNA表达及凋亡基因Fas的影响[J].中医杂志,2003,44(11):83.

[6]萨仁,王富春,池岛乔.针灸治疗实验性骨质疏松症对肿瘤坏死因子基因表达的影响[J].针刺研究,2004,29(2):140.

[7]吴明霞,周琳瑛,陈文列,等.针灸对去卵巢大鼠骨密度、强度及超微结构的影响[J].中国临床康复,2004,8(18):3546.

[8]康轶鑫,王道全,刘忠厚.针灸治疗骨质疏松症的实验研究进展[J].中国骨质疏松杂志,2011,17(1):73-79.

[9]宇传华,方积乾.骨质疏松症临床针刺设计的统计学要点及相关问题[J].中国骨质疏松杂志,2002,8(2):183.