“疑似病人”的英译及误译原因分析

2012-04-24张正厚

张正厚 吕 磊

(潍坊医学院 外语系,山东 维坊 261042)

1.引言

李定钧和陈维益(2004)在其《医学语言学的构建—从“非典”、“疑似病人”的译名谈起》一文中提到:“疑似病人”译为“suspected cases(patients,sufferers)”或“probable cases”,“probable and suspect cases”,严格地说极不准确,而应译为“borderline cases”。我们认为这种说法值得商榷,故本文目的是依据CNKI数据库和美国当代英语语料库(Corpus of Contemporary American English,COCA)等为工具探讨“疑似病人”的英译问题,并就出现误译的原因做了浅析。

2.“疑似病人”的历史语言学

百度百科对“疑似”解释是:(1)类似;近似;(2)引申为嫌疑;(3)似是而非或是非不明;(4)指似是而非的事物;(5)迷惑不解。在医学中的“疑似”是指“只是像某种疾病或病人,尚不能确诊”。李定钧和陈维益(2004)指出“疑似病人”自非典开始作为一个特定的医学术语进入医学词汇中。我们在CNKI数据库中检索到“疑似猪瘟”(吉安专区农业科学研究所,1960)和“疑似脑炎患者”(盛金贞等,1964)。这说明“疑似”在医学领域很早就开始使用了。这时“疑似”的常用结构是:(1)疑似 +疾病名称;(2)疑似 +疾病名称+患者。而“疑似病人”可较早见于1982年(崔思松,1982),其用法特点是:(1)“疾病名称 +疑似病人”;(2)更常用于传染性疾病(邵美芬等,1997)。因此,我们认为“疑似病人”并非是从“非典”开始进入医学词汇的。

3.“疑似病人”的英译

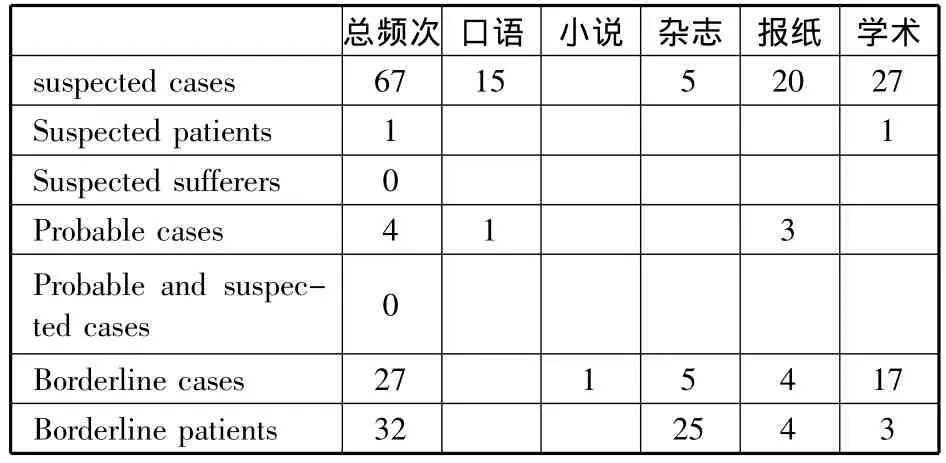

李定钧和陈维益(2004)提到“疑似病人”的几种译法,如“suspected cases(patients,sufferers)”、“probable cases”、“probable and suspect cases”、“borderline cases”等,并称“疑似病人”译为borderline cases十分贴切。我们将这几种译文输入美国当代英语语料库(Corpus of Contemporary American English;COCA),结果见表1。显然,“suspected cases”的频次最高,为67,而“borderline cases”的频次为仅27。据此可以断定,“suspected cases”要比“borderline cases”更为常用。同时,“borderline patients”的频次(32)比“borderline cases”的更高,说明borderline一词配 patients要比配cases更为常用。因此,说“疑似病人”译为“borderline cases”要比“suspected cases”更贴切并不妥当。

4.Suspected和borderline的含义

TheFreeDictionary(http://www.thefreedictionary.com)对Borderline(adj.)的解释有(1)接近;趋于;边缘的;(2)(心理学)临界的,例如在情绪、人际关系、自我形象等方面的不稳定状态,表现为自我毁灭、冲动、行为异常等。其常用的表达式有:borderline psychosis(边缘性精神病)、borderline syndrome(边缘综合症)、borderline glaucoma(临界青光眼)、borderline state(临界状态)、borderline hypertensive(临界高血压)等。从疾病的角度看,borderline表达的是一个人的状况达到或接近某种病症的最低标准或特征。同时,从这些解释看,borderline更常用于精神障碍。The Free Dictionary对suspected(adj).的解释是“认为像”,如“a suspected thief”(小偷嫌犯)、“a suspected infection”(疑似感染)等。因此,“suspected cases”和“borderline cases”并非同义,前者可理解为“疑似病例”,而后者可理解“临界病例”。

在COCA中分别查看suspected和borderline的语境,发现suspected cases可以指任何疾病的疑似病例,但更常用于传染病领域,这同汉语一眼;而“borderline cases”都用于精神障碍的临界状态或轻微表现。

表1 “疑似病人”英文表达的COCA检索结果

因此,就“疑似病人”英译来说,“suspected cases”和“borderline cases”已经不是哪一个更准确、更贴切的问题了,而是两个表达不同概念的用语,不可比较。

5.Suspected及borderline的搭配

从表1我们还可以看出,“suspected patients”的频次仅为1,远低于“suspected cases”的频次;而 borderline patients的频次(32)明显高于borderline cases的频次(27)。为什么cases多与suspected搭配,而patients多与borderline搭配呢?

TheFreeDictionary对case的解释是“an occurrence of a disease or disorder”,强调“疾病的发生”,而patient的意思是“one who receives medical attention,care,or treatment”,强调“生病的人”。再根据suspected和borderline的含义,我们认为suspected cases突出了对“疾病”的关注,即某人是否患了某种疾病,但离确诊尚有一段距离;而“borderline patients”则突出了已确定某个人是一个病人,即已经确诊,只是其(临床)表现还比较轻,比如还处于临界状态。

6.误译原因分析

李学平(1986)、陈运玲、赵亚伟(1998)等都指出,要译好一门专业的语言文字,没有足够的专业知识或背景是很困难的。在翻译的实践中,首先会碰到词汇问题。陈运玲、赵亚伟(1998)指出,科技英语的词汇包括普通词汇、半专业词汇和专业词汇三种。人们一般会认为专业词汇多为单义词比较容易翻译(陈运玲、赵亚伟,1998),普通词汇大家都知道,一般也不存在翻译问题。半专业词汇是由普通词汇转化而来,除了本身的一般词义外,在不同的学科中具有不同的词义(陈运玲、赵亚伟,1998),因此容易出现翻译问题。

但这种对词汇的划分过于机械化和形式化,没有从语言的整体性和发展的动态性来看待词汇的学科属性。我们认为,对一个学科中所用词汇的任何翻译都应考虑其学科的适合性,这就突出了翻译过程中专业知识的重要性。在李学平(1986)、陈运玲和赵亚伟(1998)都用到的例句“The wire offers a high resistance”中,如果按上述的分类,“offer”无论如何也不能算是一个“专业词汇”或“半专业词汇”。但如果按照“offer”的普通词义将该例句译为“导线提供高电阻”或“导线给出高电阻”(李学平,1986;陈运玲、赵亚伟,1998),则都不合适。这里的“提供”和“给出”都具有“动作”含义,而“导线的电阻”是一种物理属性,具有“静态”含义。因此,在翻译时应侧重“offer”的静态含义,可译为“具有”、“呈现”等(李学平,1986;陈运玲、赵亚伟,1998)。这个例子说明,在科技语言的翻译中,词汇的意义是由学科语境来决定的,而作为译者必须了解学科语境,即具有一定的学科专业知识,才能译好科技语言。

将上述观念应用到医学语言的翻译中,可以发现许多由于医学知识的缺乏而导致误译的情况。本文中的“疑似病人”英译为“borderline cases”就是一个比较典型的例子,即译者缺乏“疑似病人/例”有别于“临界病人”的知识,从而认为“borderline cases”是一个更合适的译文。

同样,在英译汉中出现错误的例子也不少见。林生趣等(2009)在说明general在不同场合呈现的不同含义时,用了下列例子:

General check-up(普查)

3.顾客对押金的态度。作为保证金的押金,在各种租赁合同中一直都是被接受和理解的。共享单车全面免押并非绝对必要,共享单车公司无论是资产投入还是日常维护,都需要大量资金的支持,而且国民素质状况及单车频繁受损客观现象的存在,也使押金的收取更为合理且必要。2018年7月中旬通过对大中型城市1129个对象问卷调查显示,近70%的顾客认为共享租赁收取押金是合理的,其他30%客户认为的不合理,也绝大部分出于对某些单车押金金额的考虑。因此,全面免押并不是客户的诉求,人们能够接受合理的押金。骑行者关心的是押金能不能及时退回,数据显示受调查者有近60%担心押金退回风险。

General practitioner(普通医师)

General health condition(一般健康状况)

首先,“普查”的含义是为了某种特定的目的而专门组织的一次性的全面调查,如人口普查(census),也可以是对某一疾病实行的普查,如乳腺疾病普查 (screening)。因此,“普查”至少涉及一些人群。check-up意为“核对、检查、体格检查”(http://dict.cn),既然用于医学领域,应该取“体格检查”之意。因此,我们认为“general check-up”应侧重于全身查体,类似于“健康查体”。

其次,“普通医师”应该对应于“专家”或“专科医师”。如果对应于“专家”,则是说“一个没有什么特长的医师、水平一般的医师”;如果是对应于“专科医师”,则是指能够通晓各科的“全科医师”。如果将“general practitioner”译为“普通医师”,则很容易让人联想到一个(水平)一般的医师,而不是什么“专家”。“general practitioner”是指“a physician who is not a specialist but treats all illnesses”(http://dict.cn),即“全科医师”。

最后,“一般健康状况”的英文应是“general health”。在医学中,condition(s)的常见意思是“a disease or physical ailment:a heart condition” (http://www.thefreedictionary.com)。因此,“general health condition(s)”应指“常见病”,与“rare disorders”(疑难杂症)相对。

在上述的英文例子中,“general”绝不是一个“专业词汇”或“半专业词汇”,但林生趣等(2009)所提供的三个译文都不合适,也是由于缺乏医学知识而导致的误译。

再如:

Coronary artery spasm with or without the coexistent fixed coronary obstructive lesions may cause angina pectoris because of a temporary decrease in oxygen supply rather than any increase in oxygen demand.

原译:伴有或不伴有同时存在的固定性的冠脉阻塞性损伤的冠脉痉挛,可因暂时性的氧供应的减少而不是氧需求的增多而导致心绞痛。

改译:不论是否伴有固定性的冠脉阻塞性损伤,冠脉痉挛可导致心绞痛,原因是氧供应减少而不是氧需求增多。

(王燕,2005)

此例来源不清,我们在CNKI数据库中查到了周铁成(1999)的一篇论文,其中也采用了这个例句。尽管周铁成(1999)的这个例句同样来源不清,但王燕(2005)的例句显然要比周铁成晚6年。只是周铁成的“改进译文”是“不论是否伴有固定性的冠脉阻塞性损伤,冠脉痉挛可导致心绞痛,可因氧气供应暂时减少而不是氧需求增多所致”。

这里的英文理解关键在于“obstructive lesions”。“Obstructive”可以理解“阻塞(性)的”(http://dict.cn),例如,“chronic obstructive pulmonary diseases(COPD)”(慢性阻塞性肺病)。但是,在动脉(包括冠状动脉)疾病方面,obstructive也可理解为“狭窄”,而冠状动脉狭窄的一个最主要原因就是动脉粥样硬化。这里的三个译文都将“coronary obstructive lesions”译为“冠脉阻塞性损伤”,实际上可简译为“冠脉狭窄”,因为在描述其严重程度时常用百分比,如冠脉狭窄30%。同时,“冠脉狭窄”还被称作“器质性狭窄”,因为都是血管自身病变(以动脉粥样硬化最常见)引起的。“coronary artery spasm”可译为“冠脉痉挛”,它也被称为“功能性狭窄”。

在王燕的原译和改译中,都翻译了“coexistent”,即“同时存在”。如果说“同时”,应该有两个事物,但从这些译文中并看不出是哪两个事物。周铁成的改译中没有翻译coexistent,这又是否合理?我们认为这里的“coexistent”是指“coronary artery spasm”和“fixed coronary obstructive lesions”之间时间上的一致,即“同时”。事实上,with也有强调两个事物之间时间上的一致性。这样,这个句子在时间概念上就有重复之嫌。

这里三个译文中都将“fixed”译为“固定的”,从汉语角度看,“固定的”意义很难理解。我们认为,这里的“fixed”应该和“coronary artery spasm”相对应,即“coronary artery spasm”只是引起冠脉暂时的“狭窄”,而不像冠脉粥样硬化斑块那样可引起长久的“狭窄”。上述的“器质性狭窄”本身既表达了时间上的“长久性”,又体现了性质上的“稳定性”,故我们认为如采用“器质性狭窄”,则不必再译“fixed”。

由此,我们建议将英文译为:不论冠脉原先有没有器质性狭窄,冠脉痉挛都可引起心绞痛,原因是冠脉痉挛导致氧供一过性降低,这与氧耗增加无关。

这里应该强调“都”字,它对应着两种情况,即冠脉痉挛伴有“器质性狭窄”和不伴有“器质性狭窄”。尽管我们都知道“rather than”表示“而不是”,这里强调的是“冠脉痉挛”不会引起“氧耗增加”。将“oxygen demand”译为“氧需求量”没有错,但不够专业,太书生气了(即太看重英文字面意义了)。同样,“temporary”是指“暂时的”,但不如“一过性”更像医学用语。

在这个例子中,“obstructive”、“coexist”、“fixed”等都不能算作是“专业词汇”或“半专业词汇”,但都出现误译的现象。因此,即便是一些常用词(或普通词汇),如果译者缺乏相应的知识结构,也比较容易出现误译。从另一方面看,专业词汇一般意义单一,应该误译相对较少(陈运玲、赵亚伟,1998),但事实并非如此。例如:

It is evident that the clinical evidence of severity of the lesion is as good as any(italicization in original)qualitative histologic criterion.显然,临床表现后果的严重程度一般是和组织学改变相一致的。 (张梅,2004)

该例句的来源不清,但和“酷英在线词典”(http://www.kuenglish.info/show)上“clinical evidence”词条下的一个例句完全一样。例句中“临床表现后果的严重程度”让人费解。“临床表现”已经是疾病的结果了,那么“结果的后果”又是指什么?作者并没有翻译英文的“the lesions”。lesion一般可理解为“损伤、损害”,但与组织病理(histology)相联系,则应理解为“病变/灶”。因此,英文的含义是“病变/灶严重程度的临床表现与病变/灶组织学性质的改变相吻合”,即临床表现越严重,病变的组织学改变也越大。当然,事实上是病变组织学的改变引起一定的临床表现,可以用临床表现的严重程度来判段病变的组织学改变程度。

上述分析仅限于词汇方面的翻译,还没有或很少涉及句子水平的翻译。显然,不论一个词是不是专业词汇,在翻译时如果没有充分考虑专业语境的要求,那么就有可能出现误译。

7.结语

本文主要依据美国当代英语语料库及CNKI数据库等工具探讨了“疑似病人”的英译问题,并分析了出现误译的原因。结论:(1)“疑似病人”并不是作为一个特定医学用语从“非典”开始进入医学词汇的;(2)“疑似”应该英译为“suspected”,而非“borderline”;(3)“suspected cases”和“borderline cases”是两个表达不同概念的用语,不可比较;(4)suspected多与cases连用,而borderline多与 patients连用。出现误译的主要原因是译者缺乏相应的医学知识。因此,在科技语言的翻译中,要提高译文的质量,不仅需要丰富的语言知识,还要有足够的专业知识,二者缺一不可。

[1]陈运玲,赵亚伟.浅谈专业知识与科技翻译[J].科技情报开发与经济,1998(4):11-12.

[2]崔思松,何德华,等.糖尿病疑似病人的随访观察及其胰岛β细胞功能的研究[J].上海医学,1982(11):643-646.

[3]吉安专区农业科学研究所.666与石膏合剂治疗疑似猪瘟的报导[J].上海畜牧兽医通讯,1960(1):43.

[4]李定钧,陈维益.医学语言学的构建——从“非典”、“疑似病人”的译名谈起[J].上海科技翻译,2004(2):3-7.

[5]李学平.科技专业知识与英汉翻译[J].现代外语,1986(8):42-44.

[6]林生趣,张书旭,等.医学院校学生专业英语翻译技能的培训[J].医学教育探索,2009(4):424-428.

[7]邵美芬,葛琴娟等.农村肺结核疑似病人中痰检方法的探讨[J].江苏医药,1997(6):448-449.

[8]盛金贞、张秀豪、张宝昌、任中原.天津市流行性乙型脑炎病原的研究—II疑似脑炎患者血液及脑脊液补体结合试验[J].天津医药杂志,1964(8):646-647.

[9]王燕.医学翻译的等值问题[J].中国科技翻译,2004,18(2):21-24.

[10]张梅.医学英语中模糊语的功能与翻译[J].中国科技翻译,2004(2):5-8.

[11]周铁成.英译汉的大忌:对号入座[J].中国科技翻译,1999(2):46-49.