快行时脑卒中患者与健康人下肢肌肉活动差异

2012-04-13马静,陈谦

马 静,陈 谦

(1.浙江体育职业技术学院科研处,浙江杭州311231;2.浙江体育科学研究所,浙江杭州310004)

0 前 言

肌肉无力或瘫痪是脑卒中患者的主要临床表现之一[1],而步行能力低下是脑卒中偏瘫患者存在的主要问题,是否具有良好的步行能力关系到他们未来的生活能力和生活质量的好坏,改善患者的步行能力成为康复治疗最主要的目标之一[2-3]。因此,对脑卒中偏瘫患者异常步态的分析就显得尤为重要。

表面肌电(S u r f a c e e l e c t r o m y o g r a p h y,s EMG)信号作为客观反映神经肌肉运动控制及其功能状态的康复评价手段,能够在较大程度上反映患者运动单位募集、运动单位活动的同步化活动和多肌群协调性活动等中枢运动控制因素以及肌肉兴奋传导、局部肌肉收缩力和抗疲劳能力等外周因素的共同作用[4]。不管从基础研究还是临床观察应用s EMG信号通过步态分析的方法来评价脑卒中患者神经肌肉系统功能状态均具有重大的学术意义和实际应用价值。

肌肉在调节步行速度中的功能表现为控制身体的加速和减速以保证安全地完成整个前进过程,因此,为了满足快速运动过程中更多的肌肉力输出的需求,肌肉活动幅值会随着步速的增加而增加。研究证明,步速与下肢运动功能具有很高的相关性,对不同步速下肌肉活动的测量可以为临床诊断提供有价值的参考[5]。

本研究目的在于通过计算快速步行时,下肢肌肉在步态周期的第一次双侧支撑期(f i r s t d o u b l e s u p p o r t p h a s e,D S 1)、单侧支撑期(s i n g l e s u p p o r t p h a s e,S S)、第二次双侧支撑期(s e c o n d d o u b l e s u p p o r t p h a s e,D S 2)、摆动期(s w i n g p h a s e,SW)这四个时期的平均持续活动时间,探讨脑卒中患者与健康对照被试下肢主要肌肉活动模式的差异,并对整个周期内肌电信号的平均肌电值(a v e r a g e EMG,A EMG)、平均功率频率(m e a n p o w e r f r e q u e n c y,MP F)、复杂度(c o mp l e x i t y)进行比较研究。

1 研究方法

1.1 研究对象

男性脑卒中偏瘫患者10名,年龄54.7±11.9岁,身高171.2±4.5c m,体重67.6±8.4k g,患病时间12.2±15.1月。男性健康对照被试10名,年龄54.7±12.4岁,身高171.3±5.8c m,体重73.5±10.6。脑卒中患者的选取要求符合1995年全国第四届脑血管病学术会议修订的诊断标准,有独立步行能力及一定的理解能力。健康对照被试无神经疾病史或者外科整形病史,步行能力正常。所有被试无酒精过敏及电极膏过敏史,实验进行前均取得被试同意并签订志愿书。

1.2 实验设计

单因素(被试情况(2)被试内实验设计。脑卒中患者的步速比正常人要小,所以根据进一步观察及尝试,确定本次研究的速度为0.4m/s。前有研究证明,脑卒中患者偏瘫步态的平均步长为40c m,所以确定此研究的测试步频为60次/m i n,通过步长及步频的控制来达到控制步速的目的。

1.3 实验过程

实验开始前,用白胶布在地面上标记间隔40c m的8条平行白线,让被试在白线之间运动以控制步长。步频运用节拍器M a t h e m a t i c a 7.0进行控制,设置为60次/m i n的节拍。

完成电极及步态开关的安置,被试自我感觉稳定可以完成独立行走后,让其在规定的白线范围内进行直线型自由行走。对患者的测量中,一名主试人员根据节拍器以用手打拍子的形式来辅助患者的步频控制。脑卒中患者在康复训练台上行走,左右有保护人员进行保护。由于患者步行能力限制,本实验只要求被试能较好地完成一次自由行走。

1.4 检测指标

采用双极肌电记录系统(MC 6000,M e g a e l e c t r o n i c s,K u o p i o,F i n l a n d)记录步行过程中脑卒中患者偏瘫侧及健康被试对照侧胫骨前肌、内侧腓肠肌、股直肌、股二头肌的表面肌电信号,并同时运用步态开关采集左右足的步态周期指标。使用M e g a-W i n软件读取原始s EMG信号,处理后的A EMG、MP F、复杂度作为反应肌肉活动的指标。运用m a tl a b进行信号处理以判断步态周期肌肉活动的起止点,计算每个时期肌肉活动的平均持续时间作为反应肌肉活动时序的指标。

1.5 数据分析

本研究运用m a t l a b及M e g a-W i n软件对采集的肌电信号进行分析处理。最近有研究证明,T K E算子可以显著地增加s EMG信号的起始点检测精度,减小起始点判断的误差[6]。本研究中运用T K E算子对肌电信号进行处理。具体处理过程为:10H z高通滤波、T K E算子处理、50H z低通滤波、数据点每10点平均、将阈值范围内的信号置0、聚类分析。本研究由于部分信号干扰较大,经比较后选取静止站立时的信号做为背景信号。

选取一个较稳定步态周期内的信号,实验数据运用上述方法进行肌肉活动起止点判断,根据肌电仪器步态开关测量到的各步态周期指标,以整个步态周期时长做标准化。对各子周期(D S 2、SW、D S 2、S S)肌肉活动平均持续时间的分析,以子周期时长做标准化。运用M e g a-W i n计算A EMG、MP F、复杂度等指标,对A EMG以常速步行时的平均值做标准化。对标准化后的数据进行t检验,比较脑卒中患者及健康对照被试的差异。

2 结 果

2.1 肌肉活动开关图谱

运用上述方法进行肌肉活动起止点的判断,得到肌肉活动的开关图谱如下:

图1 快速步行时患者与健康被试下肢肌电活动占步态周期百分比

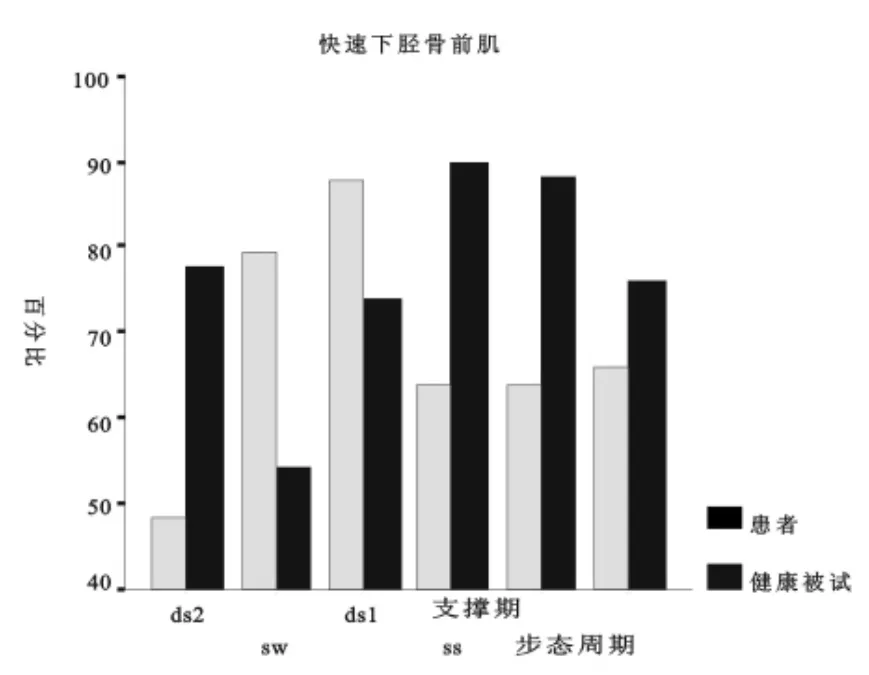

2.2 步态子周期内肌肉电活动持续时间差异

①第二次双侧支撑期(D S 2)内。患者股直肌持续时间显著短于健康被试(p=0.047),其他无显著差异。

②摆动期(SW)内。对被试情况进行t检验表明,患者与健康被试相比,胫骨前肌及内侧腓肠肌的活动均存在显著差异,且均表现为患者活动持续时间显著长于健康被试(p= 0.009,p=0.002)。

③第一次双侧支撑期(D S 1)内。D S 1期内患者内侧腓肠肌的活动持续时间显著长于健康被试(p=0.003)。

④单侧支撑期(S S)内。快速行走时,患者胫骨前肌、内侧腓肠肌、股直肌、股二头肌的活动持续时间显著短于健康被试(p=0.041,p=0.010,p=0.022,p=0.038)。

⑤支撑期内。患者快速行走过程中,胫骨前肌、股直肌、股二头肌活动持续时间显著短于健康被试(p=0.006,p=0.024,p=0.011)。

胫骨前肌占各周期活动百分比

内侧腓肠肌占各周期活动百分比

图2 快速行走时下肢肌肉活动占周期百分比

2.3 肌电指标间的差异

①A EMG。t检验表明,脑卒中患者快速行走时胫骨前肌和股二头肌的A EMG显著大于健康被试(p=0.031,p=0.047)。

②MP F下降率。t检验发现,患者在快速行走时股直肌MP F下降率大于健康被试(p=0.049)。

3 讨 论

脑卒中后偏瘫步态异常EMG信号的研究始于上一世纪五十年代。1952年H i r s c h b e r g和N a t h a n s o n[7]用表面电极采集了臀中肌、长收肌、半腱肌、股外侧肌、内侧腓肠肌、胫骨前肌的信号发现,偏瘫侧EMG活动水平普遍下降,而臀部肌肉的活动模式与正常模式相差无几,四头肌和腘绳肌呈高激活状态,且活动持续时间延长到站立期结束。M a r k s和H i rs c h b e r g[8]发现,偏瘫侧下肢EMG活动振幅整体下降并伴有异常周期相,而健侧肌肉激活程度增加。C o r r ê a F I等[9]对表面肌电信号研究发现,臀中肌、胫骨前肌、比目鱼肌、股直肌和内侧腘绳肌在脚跟着地时的起始活动时间明显提前,而比目鱼肌、胫骨前肌、股直肌和内侧腘绳肌的停止时间明显延长。也就是说脑卒中患者在支撑相踝关节和膝关节存在明显的主动肌和拮抗肌活动共收缩现象。研究表明,不同脑卒中患者间肌肉活动的时间模式差异很大。机体会依据其损伤范围、类型、部位的不同而采取不同的代偿方法。

正常步态需要完成以下5个主要任务:站立期早期准备力学能量、为支撑身体做准备、维持身体平衡、摆动期完成足离地、产生前冲步态[10]。正常步态是指当一个健康成人用自我感觉最自然、最舒坦的姿态行走时的步态。具有步长、步宽、步频合理,姿势稳定、能量消耗最少的特点[11]。正常人常速行走时,支撑期约占整个步态周期的60%~65%。其中有一个比较特殊的时期,即双侧支撑期,指一侧下肢进入支撑期时另一侧下肢尚未离地,两侧下肢同时负重的时期,双侧支撑期约占整个步行周期的28.8%,占支撑期的44.8%,是步行区别于跑步的标志性时期。有研究表明,随着年龄的增长,单侧支撑期及双侧支撑期占整个步态周期的比例也会随之增加,以增加步行过程中的稳定性[12]。

本研究发现,快速步行过程中,与健康被试相比,患者股直肌在第二次双侧支撑期、单侧支撑期及整个支撑期的活动时间明显缩短,胫骨前肌、股二头肌在单侧支撑期及支撑期的活动时间明显缩短,内侧腓肠肌在单侧支撑期的活动时间也明显缩短,也就是说患者偏瘫侧下肢的主要肌肉在单侧支撑期及支撑期均存在活动持续时间缩短现象。由于大多数患者的最主要表现为偏瘫侧单侧无力,为了稳定地完成步行动作,患者更多地依靠健侧下肢来保持平衡和行走,以上结果说明患者在快速行走时,偏瘫侧的支撑能力显著下降,这进一步加大了健侧的代偿作用。因此,会使健侧下肢由于承担过多的身体重量而导致肌肉劳损及关节、韧带损伤的发生,所以康复训练过程中提高患者将身体重量转移到偏瘫侧的能力就显得极为重要。

本研究还发现,脑卒中患者胫骨前肌在摆动期、内侧腓肠肌在摆动期及第一次双侧支撑期的活动持续时间均显著长于健康被试,胫骨前肌的功能为伸踝关节使足内翻,内侧腓肠肌的作用为提供推动力,也就是说脑卒中患者步态异常及步速减慢有可能与胫骨前肌与内侧腓肠肌功能减弱有关,是否能成为脑卒中患者的特征性表现有待进一步证明。

各肌电检测指标中,本研究发现,患者在快速步行时胫骨前肌及股二头肌的平均肌电值显著大于健康被试,也就是说,与健康被试相比患者需要更高的激活水平来完成整个步行动作。患者股直肌平均功率频率下降率显著小于健康被试。

4 结 论

4.1 患者股直肌在第二次双侧支撑期、单侧支撑期及整个支撑期,胫骨前肌、股二头肌在单侧支撑期及支撑期,内侧腓肠肌在单侧支撑期的活动时间均表现为显著短于健康被试。

4.2 患者胫骨前肌在摆动期、内侧腓肠肌在摆动期及第一次双侧支撑期的活动持续时间均显著长于健康被试。

4.3 患者胫骨前肌及股二头肌的平均肌电值增加,股直肌的平均功率频率下降率变小。

[1]燕铁斌,H u i-C h a n WY C.踝背伸和跖屈肌群的最大等长收缩:脑卒中急性期患者与同龄健康老人表面肌电图对照研究[J].中华物理医学与康复杂志,2003,25(4):213.

[2]G u r a l n i k J M,F e r r u c c i L,B a l f o u r J L,e t a l.P r o g r e s s i v e v e r s u s c a t a s t r o p h i c l o s s o f t h e a b i l i t y t o w a l k:i m p l i c at i o n s f o r t h e p r e v e n t i o n o f m o b i l i t y l o s s[J].J Am G e r ia t r S o c.2001,49(11):1463-1470.

[3]P e r r y J,C a r r e t t M,G r o n l e y J K,e t a l.C l a s s i f i c a t i o n o f w a l k i n g h a n d i c a p i n t h e s t r o k e p o p u l a t i o n[J].S t r o k e.1995,26(6):982-989.

[4]戴慧寒,王健,杨红春,等.脑卒中患者四肢肌肉的表面肌电信号特征研究[J].中国康复医学杂志,2004,19(8):581-583.

[5]D e n O t t e r A R,G e u r t s A C,M u l d e r T,e t a l.S p e e d r e l a te d c h a n g e s i n m u s c l e a c t i v i t y f r o m n o r m a l t o v e r y s l o w w a l k i n g s p e e d s[J].G a i t P o s t u r e,2004,19(3):270-278.

[6]S o l n i k S,D e v i t a P,R i d e r P,e t a l.T e a g e r–K a i s e r O pe r a t o r i m p r o v e s t h e a c c u r a c y o f EMG o n s e t d e t e c t i o n i n d e p e n d e n t o f s i g n a l-t o-n o i s e r a t i o[J].A c t a B i o e n g B i o m e c h,2008,10(2):65-68.

[7]H i r s c h b e r g G G,N a t h a n s o n M.E l e c t r o m y o g r a p h i c r ec o r d i n g o f m u s c u l a r a c t i v i t y i n n o r m a l a n d s p a s t i c g a i t s[J].A r c h P h y s M e d R e h a b i l,1952,33(4):217-225.

[8]M a r k s M,H i r s c h b e r g G G.A n a l y s i s o f t h e h e m i p l e g i c g a i t[J].A n n NY A c a d S c i,1958,74(1):59-77.

[9]C o r r ê a F I,S o a r e s F,A n d r a d e D V,e t a l.M u s c l e a c t i v i t y d u r i n g g a i t f o l l o w i n g s t r o k e[J].A r q N e u r o p s i q u i a t r,2005,63(3B):847-851.

[10]W i n t e r D A.T h e b i o m e c h a n i c s a n d m o t o r c o n t r o l o f h u m a n g a i t.W a t e r l o o,O n t a r i o:U n i v e r s i t y o f W a t e rl o o P r e s s,1987.

[11]孙嘉利,唐丹,钟世镇.三维步态分析的研究与应用[J].中国组织工程研究与临床康复,2007(11):944-948.

[12]钱竞光,宋雅伟,叶强,等.步行动作的生物力学原理及其步态分析[J].南京体育学院学报:自然科学版,2006,5(4):1-7.