教学与科研关系的研究范式及其超越

2012-04-10吴洪富

摘 要:教学与科研关系的研究,存在本质主义范式和社会建构主义范式的分野。前者试图探寻教学与科研之间内在的、确定的本质关系,后者则试图描述教学与科研关系的社会建构性。我们应舍弃本质主义的研究范式,同时扬弃社会建构主义的研究范式。

关键词:教学与科研关系;研究范式;本质主义;社会建构主义

教学与科研关系对于现代大学而言具有基础性地位。克拉克·克尔(Clark Kerr)比喻说,传统大学只是一个“村庄”,而如今的大学则是一个变化无穷的“城市”。作为变幻的“城市”的大学是一个多元的机构,它具有多种社会职能(这些职能还处于不断地扩展之中),即“它标志着许多真、善、美的视野以及许多通向这些视野的道路;……标志着服务于许多市场和关注许多公众”[1]。可是,不管“城市”如何地变幻无常与移形换影,其基本的元素和基本的框架构造依旧。这些最为基本的元素就是教学和科研。教学、科研构成了大学这座“城市”所有活动的基础,而教学与科研之间的不同关系形态则是大学这座“城市”框架的基本景象。与克尔把大学看作是“城市”相类似,巴尼特(Ronald Barnett)认为,大学是一个活跃的变化的空间。大学空间中的教学、科研、管理和服务等是不断变化的次级空间,这些次级空间的不同组合型构着大学空间的样态。教学与科研是大学最主要的空间。教学与科研都是变动的,二者的关系也在变动。教学与科研这两个大学的主要空间有时分离,有时结合,有时甚至重叠。作为大学空间的主要建筑材料,教学与科研关系的不断变化使得大学空间的样态呈现出多样性。[2]因此,伯顿·克拉克(Burton R. Clark)说:“在现代大学教育中,没有任何问题比教学与科研之间的关系更为根本。”[3]

正因为教学与科研关系之于现代大学的重要地位,这一问题引起了学者持久的关注。学界较为集中研究这一课题,大致是从20世纪五六十年代以来,研究的主要集中地是北美及英国、澳大利亚、新西兰等国家。同样在20世纪五六十年代,我国也已开始关注教学与科研的关系问题。[4]到目前为止,已有大量的研究成果。这些研究可以被归入两种研究范式,即本质主义范式和社会建构主义范式。前者旨在发现教学与科研之间内在的确切关系,而后者则试图描述与阐释教学与科研关系的社会建构性。

一、本质主义的教学与科研关系研究

本质主义是一个集合的概念,它有很多不同的形式,但都以普遍性、统一性和确定性为目标,相信任何事物都存在着一个深藏于内在的唯一的本质,这种本质是固定的和不变的。本质主义还假设,本质和现象的区分提供了人类观察万事万物的基本图式,人类认识特别是现代以来所谓科学认识的任务就是要透过现象揭示与发现事物的唯一本质。相应地,本质主义的教学与科研关系研究,相信教学与科研之间存在精确的内在机制或结构,这些古老的机制深埋于地下并正等待着教育考古学家去挖掘。学者们所要做的就是要通过尽量科学的方法,去发掘这种确定的机制。

本质主义范式的研究主要有两类:教学与科研关系的相关性研究,以及关于师生教学与科研关系认识和感受的经验研究。相关性研究多是以学生对于教师教学的评价作为教学效果的得分,以教师科研成果的数量及加权的引用率等作为科研得分,并计算它们的相关性。这种研究主要盛行于20世纪七八十年代的美国、澳大利亚和英国。[5]近几年来,我国也出现了一些类似的研究。[6]但是,这些研究的结论并不一致,有的研究发现二者是高度正相关,有的则发现是微弱的正相关,有的是零相关,有的则是负相关。例如,瑞奇和罗什(Riech & Rosch)的研究结果为0.517,而拉姆斯登和摩西(Ramsden, P. and Moses, I.)的研究则发现科研和本科生教学之间存在负相关或者零相关。[7]20世纪90年代以来,人们逐渐认识到相关性研究在方法上的一些局限,如对于“教学”和“科研”的界定过于狭窄——研究中的“教学”基本上指课堂教学,“科研”多指发表的论文或课题,其实真实的“教学”和“科研”都远远不止这些;相关性研究把教学和科研都作为静态的事物来测量,与二者动态的本质是相悖的;等等。这使得人们开始关注师生对于教学与科研关系的认识和感受,以此试图了解真实教育生活中的教学与科研关系。

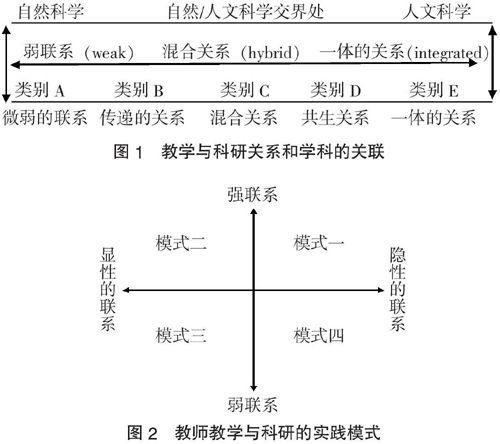

同相关性研究的结果一样,研究者同样发现了多样的教学与科研关系,教师对于教学与科研关系的认识和感受因学科、年龄、职称等的差异而不同。罗伯逊和邦德(Robertson,J. and Bond,C.)的研究是此类研究的代表。他们在对澳大利亚9位大学进行半结构化访谈的基础上,发现教师感受到了五种教学与科研关系,分别是:科研和教学是彼此矛盾的活动;教学与科研没有或只有很小的联系;教学是传递新的科研知识的方式;教师是科研或探究式学习的榜样,鼓励着探究性的学习;教学和科研在学习社群中存在一种共生的关系。[8]在之后的一项研究中,他们同样发现了五种教学科研关系被感知的方式,并且这些关系与一定的学科相关(见图1)。[9]国内学者的研究也发现,在教师的日常实践中,教学与科研关系的样态呈现出四种模式:从教学与科研相关联的形式上来看,存在着从内容、方法到精神文化等的变化,也就是说存在着一个从显性联系到隐性联系的连续体;从教学与科研相关联的程度上来看,存在着从很弱的联系到比较强的联系以至很强联系的连续体(见图2)。[10]

上述两类本质主义范式的教学与科研关系研究,在研究方法和性质上是存在着很大差异的:前者注重定量研究,后者注重定性分析;前者主要采用调查和数量统计的方法,后者主要采用现象图式学和经验场分析等质性研究方法;前者的研究样本较大,后者多是小样本;等等。但是,这些研究都假设教学与科研之间存在较为确定的关系,并试图找出这种确定的关系。当然,相关性研究是最为极端的一类,它们相信教学与科研存在一种可以用数字精确表示的关系,并认为这种关系是确定无疑的。其他研究也确信存在某种一致的关系。可是,这些研究都没有获取确定的结论。大致来说,这些研究的结论大致可以归结为以下几种观点。

第一类观点认为,教学与科研是一体的。这种观点认为,在教师实际的日常生活中,教学与科研无法截然分开,它们是同时开展的,是同一过程的不同方面,也是同一水平能力的不同反映,是结合在一起的学术活动。经典的说法,是将教学和科研描述为“一个工作的两个方面”[11],是一个硬币的两面。这种观点认为这两种活动是无法分离的,在现实中是交织在一起的。

第二类观点认为,教学和科研之间是一种共生关系。这种观点虽然承认二者是不同的活动,但强调二者之间存在微妙的、扩散的积极效应,一种活动的开展也必然带来另一种活动的效果的提升。所以,里瑞(Leary, L.)说,“学术并不与教学的人不同”,并且“事实是,我们最好的教师几乎毫无例外是最好的学者”[12]。这种观点是一种最为普遍的观点,即虽然承认教学与科研有区别,但坚信二者存在一种互惠的关系,彼此促进。

第三类观点则认为教学与科研之间不存在任何关系。教学和科研需要不同的智力特征和个性品质,教学和科研是不同的人所从事的工作。即使有少数人能兼顾教学和科研,但他们的教学和科研活动之间并不相干。巴尼特认为,作为研究者,学术人员居住于波普尔(Karl Popper)所谓的世界3;作为教师,他们却在世界2中工作。[13]也就是说,教学和科研要么存在于不同的教师身上,要么是这些教师在一种情况下或者某些时段从事教学,而在另外的情况下或时段从事科研,而他们的教学与科研是没有任何干预或者促进关系的。

第四类观点认为教学与科研是相互冲突的活动,彼此干扰。这种观点的理由有:(1)教学和科研具有不同的期望和义务。考虑到教师的倾向和投入,两种角色被认为是持久的紧张关系,教学与科研是彼此矛盾的活动。(2)大学组织天生的激励机制更重视科研而不是教学,所以这两种活动存在内在的冲突,不存在相互促进的关联。(3)以上理由都认为教学与科研之间的冲突是内在的——无论是教学与科研本身性质的还是组织自身的。但是,特恩斯(Turns,S.R.)认为这种冲突不是内在的而是外因造成的。他认为教师进行教学和科研的动机是同样强烈的,但是,科研能带来很高的声望,而与教学相联系的声誉往往很少,这就可能会造成与教学的冲突。[14]

本质主义范式的研究,旨在发现教学与科研的本质关系,却增添了诸多相互矛盾的经验事实和更多的争论。学者们逐渐认识到,也许教学与科研关系根本就不是某种确定性的关系,本质主义范式的研究也就此式微。

二、社会建构主义的教学与科研关系研究

近来的一些研究,则转向了社会建构主义范式。社会建构主义范式的研究强调学术工作的社会适应性和历史性,而反对本质主义所强调的客观主义立场;社会建构主义的研究强调社会过程,而反对本质主义因过于关注个体的认识或感受而隐藏了这种经验与感受的社会建构过程,以及个体观点的变化;社会建构主义的研究在方法论上舍弃了本质主义的个体主义倾向,而转向了整体主义。这些研究主要分析了教学与科研关系的“社会性”和“建构性”,强调教学与科研关系的变动性、社会制约性和建构性。

社会建构主义范式的研究,试图揭示教学与科研关系的社会性。通过研究,学者们也确实发现了一些很有价值的结论。这些结论主要有以下几个方面。

第一,高等教育政策与体制对教学科研关系的影响深远。泰勒(John Taylor)运用比较的方法,研究了英格兰和瑞典四所大学教学与科研的关系。他们发现环境因素尤其是不同的高等教育体系和政策环境,对于大学教学与科研的处理具有大的影响作用。在瑞典,没有一个学术人员质疑二者的联系及相互支持作用,并且教师们感觉自己有义务加强二者的联结以吸引学生。在英格兰,多数教师则认为教学与科研存在冲突,二者在时间和资源上相互竞争。教师也并没有有意地加强二者之间无缝的、结合为一体的、互惠的关系的努力。[15]国内有研究发现,大众化、功利性的大学评价体制和社会价值观对于教学与科研关系的性质及其处理有着非常大的影响。很多老师抱怨说,现在的课堂过大,以至于教学效果很难提高,对于学生科研能力的培养也难以进行;多数教师认为,目前国家对于大学的评价体制,使得大学和教师必须极力重视科研产出,只有如此,学校才能在声望、学科建设及经费方面取得优势;一些教师还注意到,目前国家所处的发展时期,决定了功利性的科研受到重视,而忽视了长久的人才培养。[16]

第二,大学组织制度对教学与科研关系有着最为直接的影响。国内学者的研究发现,四成以上的教师认为对教学科研关系影响最大的因素是学校与院系的政策。也就是说,组织制度较之个人偏好、学科性质及国家政策与学生需求而言,对于大学的教学与科研关系具有更直接、更强大的影响。目前,我国大学由于存在对“一流”目标的盲目追求,以及教师评价考核机制和教学管理方式等方面的组织制度问题,已经导致教师背离了“教学与科研相统一”的信念。[17]

第三,组织和学科文化对于教学与科研关系的影响巨大。蒂姆和卢卡斯(Deem,R. and Lucas,R.)的研究发现,高等教育宏观政策不仅影响了大学层面的制度,而且深刻影响了院系的教学文化和科研文化。这种院系的文化在教师的行为上得到了体现。[18]卢卡斯等人(Lisa Lucas, Mick Healey, et al.)使用多层次比较的方法,对英国3所大学共9个院系的教学与科研关系进行了研究。研究发现,组织或院系文化及学科对于教师教学、科研及二者关系的感受与经验具有非常重要的影响。[19]院系文化多与学科有关。同院系文化对于教学与科研关系的影响相一致,学科不同,教学与科研关系有所差异。科尔贝克(CarolL. Colbeck)就发现,软学科(如英语)的教师结合科研与课堂教学比硬学科(如物理)教师更容易。[20]

上述的研究发现,教学与科研关系受政策、制度和文化的影响。也正是基于这样的发现,近年来,一些学者改变了思路,即从“被动的制约”到“主动的建构”。他们认为,不要再纠缠于教学与科研关系到底是什么及其历史变化,与其这样,我们不如基于一种更为实用的立场,那就是停止关于教学与科研关系的争论,而去探究如何改善教学与科研关系。博耶(Boyer, E, L.)相信“是时候远离令人厌倦的、陈旧的关于教学与科研的争论了”[21]。他认为解决问题的一个重要方式就是扩大“学术”(scholarship)的范围,将“综合”、“应用”、“教学”的研究纳入到“学术”的范畴之中,并且与经典的“发现”研究相提并论。博耶认为四种类型的“学术”,既有不同的性质与功能,又是一个相互依赖的整体。诺依曼呼吁要“理清什么是教学、科研,以及二者的范围,尤其是‘学术的内涵及其与教学科研的关系”[22]。而布儒和邦德则认为只有强调“学习”这一中介,教学与科研关系这个越来越无结果的争论(increasingly sterile debate)才将变得重新以有结果的方式被关注。[23]布儒和邦德的“学习”概念,在伯顿·克拉克那里则是“探究”。他指出“需要超越教学和科研的二分法”,要拒绝教学与科研不相容的理论,而呼吁探究模式——在这种模式中,参与科研或探究也就是一种形式的教学。[24]

一些学者从国家层面以及国际学术社群的层面提出了一些具体的策略,如建构学术共同体、改变国家高等教育治理方式、改变资助与评估体制等等。我国学者李泽彧、曹如军提出要建立高等教育分类拨款制度、建立高等教育多元评价制度并改革教师管理制度与学生培养制度。[25]而李健则从更广泛的范围内讨论对策。他认为加强教学与科研的融合,不仅要加强高校内部科学研究与教学工作的互动,而且还要促进产业界、高等教育机构和科学研究机构的产学研合作,并深化教育体制改革和科技体制改革。[26]

更多的研究,则是从组织运作的角度,提出了改善教学与科研关系的策略。詹金斯和赫利(Jenkins,A & Healey,M)提出了四类提升教学与科研关系的策略:提升组织使命和意识;发展课程以提升联结;改善科研政策和策略以提升联结;改革教师发展制度并变革大学组织以提升联结等。每类策略又分为多种具体的策略。[27]洛克(William Locke)则认为政策制定的核心在院系。因此要从院系入手,改善教学与科研的关系。如院系领导需要考虑能否及如何做到以下几点:减少一方对于另一方的负面影响,时常是科研对教学的影响;一体化处理教学与科研策略;真正结合教学、科研等活动。当然,作者还认为,这最终需要国家在政策层面进行一些平衡二者的制度设计。[28]詹金斯等人也提出了从院系层面改善教学与科研关系的十个策略。这些策略包括院系的人事制度、评价制度、课程建设和文化建设等方面。[29]一些研究还专门关注到了课程设计这一点。赫利和詹金斯等人认为“课程应该处于教学与科研联系的中心地带”,并通过案例研究,得出了一些从课程角度提升教学与科研之间关系的策略。[30]我国学者则提出:要进行校内分工,教师可以侧重教学或者科研;对教师在教学和科研上应有不同的要求,并应建立科学的教学与科研评价机制;建立学术本位的管理体制;实行研究性教学;等等。

三、教学与科研关系研究的深化

教学与科研关系是现代大学的根本问题,也是一个充满争议的话题。关于教学与科研之间到底存在何种关系,以及如何处理二者的关系一直是高等教育界的重要课题。二十世纪下半叶以来,随着世界范围内高等教育大众化、市场化的推进,教学与科研关系问题更是成为研究的热点。到目前为止,相关研究已经很多,但可以从研究的思维方式和范式的角度划分为本质主义的研究和社会学建构主义的研究。本质主义范式的研究试图探寻教学与科研二者确切的、固定的本质关系,而社会建构主义的教学与科研关系研究则更多地把这一问题放在特定的历史和文化背景中,进而去分析其社会建构性,是关于教学与科研关系的社会学研究。

本质主义范式的研究持有很强的基础主义,倾向于用简单的方式看待教学与科研的关系,很多人所使用的“nexus”一词本身就潜在地假设了具体的和单一的教学与科研关系。即使一些研究者并没有假设存在一种特定的“关系”,而是发现了多样性的联系,但这些研究的结论多是显而易见的。即它们常常发现:在一些情况下科研对教学有积极影响,在有些情况下没有;学生有时欢迎教师科研,有时则抵制教师参与科研;一些最富有启发性的教师可以是研究者,但并非都是如此;一些最为出色的研究者是好教师,但并非所有都是。[31]可见,本质主义范式的研究,并没有获取所谓的“本质”,研究并没有普适的解释力。

因此,更多的学者已经逐步舍弃本质主义的思维方式,进而转向了教学与科研关系的社会建构主义,更多地运用社会学的思维和方法进行研究。在未来,对这一问题的研究,需要更多地进行教学与科研关系的社会学研究。可是,目前已有的社会学取向的教学与科研关系研究,至少存在着以下三个方面的问题。

第一,大多研究缺乏理论,存在理论匮乏的现象。在已有的文献中,少有文献基于某种理论开展研究,而是仅仅直接运用访谈和文本分析等方法进行经验研究。经验研究虽然增添了事实材料,但这些材料越来越多,且相互之间存有矛盾,这使得逐渐汇集起来的材料杂乱地堆积在一起,而不能解释现实和指导未来。因此,需要找出一些解释力较强的理论去分析和处理这些材料,并且建构未来的实践。

第二,多数研究都持有常规的思维方式,即假设教学与科研的关系可以而且应该更好地结合起来,却没有涉及为何要结合二者。基于此,很多研究都试图寻找出提升教学与科研联结的方式。但是,分离可能带来的益处却很少涉及。结合二者所带来的问题以及这项工作的困难也没有涉及。

第三,多数研究都采取了一种“制度—实践”的分析框架和思维路径,而且,这种分析框架强调的是“强社会、弱行动”,即一般都是分析国家高等教育治理方式、大学组织制度和文化、院系制度和文化等如何改变了教师的认识和行动,而较少涉及教师如何从行动上建构制度。可以说,已有的研究更多地强调了社会对个体行动的制约,而忽视了个体的能动性。

基于已有研究的成果及其局限,本文认为,应该以社会建构主义为研究范式,不仅要细致地阐释教学与科研关系的社会性,更要分析行动者的行动和学校制度的变革如何影响并改善大学教学与科研关系的样态。在深刻理解教学与科研关系的主体建构和社会制约的双重性的基础上,去建构理想的教学与科研关系。教学与科研关系也就成为了更为实际的、以制度和行动变革为导向的院校研究课题。这就要求大学要清楚教学、科研及二者关系运作的现状,获取大量的数据,在此基础上分析存在的问题,并提出改善的方略。而各类型院校甚至各个院校都有自身独特的现状,面临独有的问题,大学管理者和全体教师需发挥自身的创造力和想象力,进行制度重建和实践革新。通过不断地摸索,真正使得教学与科研的相互关联成为师生真实的经验。

参考文献:

[1][美]克拉克·科尔.大学之用[M].高■等译.北京:北京大学出版社,2008.77.

[2]Barnett,R(Ed.)(2005) .Reshaping the university: new relationships between research, scholarship and teaching, Pp2-6, Maidenhead: McGraw-Hill/Open University Press.

[3]Clar k, B.(1997). The modern integration of research activities with teaching and learning. Journal of Higher Education, 68(3): 241—255.

[4][10]刘献君,吴洪富.非线性视域下的大学教学与科研关系[J].高等工程教育研究,2010(5):77-87.

[5]吴洪富.国外教学与科研关系研究的四种路径[J].江苏高教,2011(4):65-68.

[6]吴洪富.国内教学与科研关系研究的历史脉络[J].江苏高教,2011(1):62-65.

[7]Ramsden, P. and Moses, I. (1992). Associations between research and teaching in Australian higher education, Higher Education, 23(3):273-295.

[8]Robertson, J. and Bond, C. (2001). Experiences of the relation between teaching and research: what do academics value? Higher Education Research and Development, 20 (1):5-19.

[9]Robertson, J.(2007)Beyond the‘research/teaching nexus: exploring the complexity of academic experience, Studies in Higher Education,32 (5):541-56.

[11]Parsons,T.,Platt,G.M.(1970). Age, social structure, and the socialization in higher education, sociology of education, 43(1):1-37.

[12]Leary,L.(1959).The scholar as teacher. School and Society,87 (January-December): 214-215.

[13]Barnett, R.(1992).Linking teaching and research: a critical Inquiry, Journal of Higher Education, 63(6): 619-636.

[14]Turns,S.R.(1991). Faculty research and teaching—a view from the trenches. Engineering Education, 81 (1):23-25.

[15]Taylor,J.(2008).The Teaching-Research Nexus and the Importance of Context: A Comparative Study of England and Sweden. Comparative Education, 38 (1): 53-69.

[16]刘献君,张俊超,吴洪富.大学教师对于教学与科研关系的认识和处理调查研究[J].高等工程教育研究,2010(2):35-42.

[17]张俊超,吴洪富.变革大学组织制度,改善教学与科研关系[J].中国地质大学学报(社会科学版),2009(5):119-124.

[18]Deem,R.and Lucas,L.(2007).Research and teaching cultures in two contrasting UK policy contexts: Academic life in Education Departments in five English and Scottish universities, Higher Education,54 (1):115-133.

[19]Lucas L, Healey M, Jenkins A, and Short C, Scott K and Deem R(2007). Academicsexperiences and perceptions of‘research&teaching: primary findings on institutional contexts, SRHE Annual Conference, Brighton, December 11-13.

[20]Colbeck, C L (1998). Merging in a seamless blend, The Journal of Higher Education, 69(6):647~671.

[21]Boyer, E L(1990).Scholarship reconsidered: priorities for the professoriate, Pp16, Princeton N J.: Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching.

[22] Neumann, R(1996). Researching the teaching-research nexus: a critical review, Australian Journal of Education, 40 (1):5-18.

[23]Brew, A and Boud, D(1995).Research and learning in higher education, in Smith, B and Brown, S (eds.) Research, teaching and learning in higher education. London: Kogan Page.

[24] Clark, B R(1997). The modern integration of research activities with learning and teaching, Journal of Higher Education, 68 (3):242-55.

[25]李泽彧,曹如军.大众化时期大学教学与科研关系审视[J].高等教育研究,2008(3):51-56.

[26]李健.培养创新型人才必须强化教学与科研的融合[J].中国高等教育,2008(9):14-15.

[27]Jenkins,A and Healey, M(2005). Institutional strategies to link teaching and research. York: The Higher Education Academy, http://www.heacademy.ac.uk/assets/York/documents/ourwork/research/Institutional_strategies.pdf.

[28]Locke,W(2004).Integrating research and teaching strategies: Implications for institutional management and leadership in the United Kingdom, Higher Education Management and Policy, 16 (3):101-120.

[29]Jenkins,A,Breen,R,and Lindsay,R with Brew, A(2003). Reshaping higher education: Linking teaching and research. London: RoutledgeFalmer.

[30]Mick Healey, Alan Jenkins(2006. Strengthening the teaching-research linkage in undergraduate courses and programs, www.interscience.wiley.com.

[31]Rowland,S.(2000).Teaching and research: A marriage on the rocks? Presented to the 6th European Conference on Educational Research, Edinburgh 20– 23 Sept. 2000 and published in THES Oct. 27.

(责任编辑 刘第红)