理据的场约束及系统运筹①

——以交通乘用概念的理据为例

2012-03-25马清华滕心怡

马清华,滕心怡

(1.韩国外国语大学校中文系,韩国,首尔 130-791;2.南京大学文学院,江苏,南京 210093)

理据的场约束及系统运筹①

——以交通乘用概念的理据为例

马清华1,滕心怡2

(1.韩国外国语大学校中文系,韩国,首尔 130-791;2.南京大学文学院,江苏,南京 210093)

理据;场约束原理;系统运筹原理;交通乘用概念

本文以交通乘用概念的理据为例,通过多种语言的泛时对比和汉语历时、共时比较,归纳出该概念各种可能理据的集合,比较了它们跟其知识场各常识构件间的匹配关系等,由此进一步证明了马清华(2010,2011)就理据问题提出的场约束原理。但可能的理据并不能自然实现为现实的理据,本文继而以汉语为单一分析材料,通过对其乘用概念的理据运筹活动的详细论证,表明可能的理据能否成功实现为现实理据(即语言对概念表达策略的选择),取决于言内外多种因素的运筹结果。表达目的、言外的现实和认知条件、言内的形义基础相互作用,协同规定着概念的理据,这就把优先原理进一步发展成为系统运筹原理。本文对场约束原理的进一步证明和所发展出的系统运筹原理丰富、完善了理据理论。

0.引言

马清华(2010,2011)为说明理据问题提出“知识场”理论,两个基本原理是:(1)场约束原理:知识场所含常识元或其构件(马清华,2000:256)互相关联,并映射到词义发展关系、词项衍生活动及词的其他形义关系中。场约束是系统转喻模式,反映意义理据的群映射关系,其价值可与作为系统隐喻模式的意象图式相比肩。(2)优先原理:越是有害、有用、有趣、常见的事物,越易受到关注,因而越能优先获得名称。在更具体的层次上,常识构件相对于概念的区别性、特征性、典型性越强,成为词据的可能性往往就越大,这与语言“以显著度相对较高的事物转喻显著度相对较低的事物”(沈家煊,2009:37-40)的认知原理相合。兼有这两种优先权的常识构件一般可优先充当其宿主的缘起理据(马清华,2000:15-16、23-24;2011)。

本文以交通乘用概念的理据为例,通过多语系随选语言及汉藏语系不同语族语言的泛时对比、古今汉语的历时比较、现代汉语多个方言的比较,归纳出其可能理据的集合,比较它们与知识场各常识构件间的匹配关系等,进一步证明了理据的场约束原理。同时论证表明,可能的理据并不能自然实现为现实理据,能否实现为现实理据(即语言对概念表达策略的选择),取决于言内外多种因素的运筹结果。言外的现实和认知条件等、言内的形义基础、表达目的等相互作用,协同规定着概念的理据。理据的场约束原理、优先原理和系统运筹原理都是语言本质特征的反映。本文对场约束原理的进一步证明和就理据发展出的系统运筹原理丰富、完善了理据理论。

1.基于知识场的理据来源

从道理上讲,在人类联想力、理解力等认知力的支持下,一种事态的任何典型表征都有资格表达该事态,概念知识场内的典型常识构件都可表达该概念(马清华,2000:110-113;马清华,2010;马清华,2011)。基于意义相关性联系的概念理据均来自该概念知识场,这表现出必然性。但在语言经济性原则、认知方式和语言形义基础的干涉下,又不是所有典型表征都能在同一种语言里真正成为该概念的理据,从而表现出选择性和或然性。两方面分别造就了概念理据的语言普遍性和差异性。

语言往往都以使用者跟工具的空间接触关系转喻对工具的利用(参2.1)。对可容纳使用者的特殊工具——交通工具而言,除以这种转喻方式表达外,还可用乘用时的体姿和对交通工具的依赖进行转喻表达。这些理据策略是由现实世界和认知基础规定的。有关交通乘用行为的最低程度常识可详述如下:

【知识场】交通乘用者身体触碰(a)到交通工具,进入(或登入,或平入)(b1)交通工具的容纳范围内,或坐或站或躺(c),交通工具在由驾驶员驾驶移行或自动移行到达乘用者期望到达的地点(d)后,乘用者离开(或下行,或平出)(b2)交通工具。

其中,交通乘用者的行为有空间接触行为(a、b)、体姿行为(c)和对交通工具的依赖行为(d)。这些行为都跟乘用行为构成局部-整体关系。认知语义学理论认为,语言往往选择显著度相对较高的局部相关范畴来转喻显著度相对较低的整体范畴(沈家煊,2009:37-40)。同样,乘用事件内的任一具体行为都有表达抽象乘用概念的潜能,因为它们都能激活对乘用意义的联想。

1.1 理据可能性

据对多种语言中乘用概念理据的调查和归纳,一般不外乎以下6种,均源自乘用知识场的典型行为。

1.1.1 上移理据

选用进入交通工具容纳范围的行为喻指乘用义时,优选身体上移动作,因为它是乘用行为的原型动作(参2.1)。古汉语动词“乘”,卜辞象人在木上(于省吾,1999:298),本义为登。《释名·释姿容》:乘,登也。《诗·豳风·七月》:亟其乘屋。乘屋即登上屋顶。“乘”在上古已获得交通乘用义。《尚书》、《楚辞》中就有“乘”与交通工具搭配的用例(如例1、2),《诗经》中“乘马”更是常见。

(1)若<乘舟>,汝弗济(《尚书》)

(2)<乘骐骥>而驰骋(《楚辞》)

上古典籍中“乘”表乘用行为有如下4种搭配类型:

【_车】乘车|乘其车|乘恶车|乘水车|乘轩|乘辕|乘侈舆|乘鸾辂|乘朱辂|乘玄辂【_船】乘船者|乘舟|乘龙舟|乘兮桂舟【_动物】乘马|乘肥马|乘大马|乘六马|乘驽马|乘良马者|乘驲|乘赤豹|乘骥|乘骐骥|乘龙|乘禽|乘夫莽眇之鸟|乘白鼋|乘六蛟【_自然物】乘兮玄云|乘日月

日语(属阿尔泰语系)の(乗)る、撒拉语(属阿尔泰语系突厥语族)[t∫əχ-]、法语(属印欧语系)monter、越南语(属南亚语系)di、马来语(属南岛语系)naik都是表登上、上……去的动词,后也转表乘坐①马来语材料由文莱苏巧涵老师提供,下同。。此时的交通工具在有的语言里需带目标/终点等处所格标,如日语带助词に(表动作、作用的方向、终点),法语带介词dans(向、朝)、en(去、到)、sur(朝、向)、à(到、向),在有的语言里则直接做动词的宾语,不带格标记,如汉语、越南语、撒拉语、马来语。比较:

格标式——【日】船に乗る(坐船←(船往+登))|汽車に乗る(乘火车←(火车向+登))【法】monter dans l’autobus(乘公共汽车←(登+向公共汽车))

无标式——【越】di xe(乘车)|di tàu bay(坐飞机)|di tàu bin(乘船)【撒拉】[kimu t∫əχ-](搭船←(船+上))|[tʂezit∫əχ-](搭车←(车+上))【马】naik kapal terbang ke Shanghai(乘飞机到上海)|pergi ke Shanghai dengan menaiki bas(乘巴士去上海←(去到上海+以搭乘巴士))|naik lif ke tingkat empat(搭乘电梯到四楼←(搭乘电梯到楼四))|pergi ke tingkat empat dengan menaiki lif(←(去到楼四+以搭乘电梯))①加前缀me-与后缀-i表已然。。

1.1.2 接触/附着理据

用身体贴近交通工具的行为表达乘用,是一种普遍的转喻方式。普通话借接触/附着动词“搭”表交通乘用义,如例3:

(3)<搭明日航班>飞上海

这同样见于汉语方言,如广州话[tap33](搭乘坐):搭火车|搭船去上海|搭艇|搭飞机|搭渡乘坐内河航行船,闽南话[dah32](搭乘坐):搭车|搭船。马来语动词menumpang表寄生、借宿等,也可转表搭乘,其词根为tumpang,前缀是表动词性men-。

【马】menumpang bas ke Shanghai(搭乘巴士到上海)|pergi ke Shanghai dengan menumpang bas(搭乘巴士去上海←(去到上海+以搭乘巴士))

有些语言表乘用的工具格标(如英语介词by(用、以))本指“靠、在……旁边”,其工具格标本身也是以接触/附着为理据的。

1.1.3 坐姿理据

坐姿是乘坐时的典型体姿,所以不少语言都以坐姿表乘坐。汉语“坐”,黎语(属汉藏语系侗台语族)[tsoŋ11]、苗语(黔东方言)(属汉藏语系苗瑶语族)niangb,越南语ngi,撒拉语[otər],俄语(属印欧语系)сесть都是表坐歇的动词,可转表乘坐。形式条件不同一,交通工具在其中某些语言里需带处所格标记,如俄语сесть须跟表“到……上,在……上,在……里”的介词в、на同现使用;在有的语言不带格标记,直接做宾语,如汉语、越南语、黎语、撒拉语。比较:

格标式——【俄】сесTь B пóезд(坐上火车←(坐+上火车))|сесTь на парохóд(上轮船←(坐+上轮船))

无标式——【汉】<坐>火车|<坐>船|<坐>电梯【越】ngi xe(乘车、坐车)|ngi ô-tô(乘汽车)|ngôi thuy n(乘船、坐船)【黎】[tsoŋ11tshia53](搭车)【苗(黔东方言)】niangb ceeb(乘车)|niangb niangx(乘船)|niangb feib jib(乘飞机)【撒拉】[tʂezi otər-əl-mα-dʒi](没能坐上车子←(车子+坐-能-没-了))

1.1.4 骑姿理据

交通工具以陆上的为原型,在车广泛利用之前,马是典型的陆上交通工具。对马的利用、乘用和控制都是一人同时所为(角色同一式),在汉语里,这种模式还可适用于相似度较大的自行车、摩托车等,比较“骑马~骑自行车”。有的语言基于坐乘跟骑乘在[+依赖交通工具]上的意义相似性,以骑姿隐喻一般乘坐义。如英语(属印欧语系)骑义动词ride、景颇语(属汉藏语系藏缅语族)骑义动词jon均可转表一般乘坐义,这种泛化用法跟汉语“坐电梯”中“坐”的泛化用法(参下)相似。比较:

【英】<无标式>ride a horse(骑马)|ride a bicycle(骑自行车)~<格标式>ride in a bus(乘公共汽车)

【景颇】<无标式>gumra jon(骑马←(马+骑))~modo jon(乘汽车←(汽车+乘))

1.1.5抓取理据

对工具的利用蕴涵着对工具的控制和依赖,而对典型工具的控制则又蕴涵着对它的抓取和操纵。抓取义可被用来转喻对工具的利用。在以抓取义表乘用的语言里,抓取义对工具利用义的转喻是扩大到非典型工具——交通工具上了。如英语动词take,德语(属印欧语系)动词nehmen,法语动词prendre,意大利语(属印欧语系)动词prèndere原表拿取,后转指乘坐、搭乘,比较:

【英】take a taxi(乘出租车)→take a taxi to the railway station(乘出租车到火车站去)【德】den Zug 1230nehmen(乘12点半的火车←(12点半的火车+乘))【法】prendre un taxi(乘出租汽车)→prendre un taxi pour aller à la gare(乘出租汽车到火车站去)|prendre le bateau(乘船)→prendre le bateau à Tanggu pour aller à Shanghai(在塘沽乘船前往上海←(乘船+在塘沽+前往上海)|prendre l’avion(乘飞机)→prendre l’avion pour Kunming(坐飞机到昆明)【意】prèndere il treno(乘坐火车))(il是冠词)|prèndere l’aereo(乘坐飞机)→prèndere l’aereo per Roma(乘飞机去罗马)(l’是定冠词la的缩写形式)

英语catch(抓取)用在交通工具前,表赶乘(如例4),虽非一般乘用义,但反映出了抓取义跟乘用义的理据关系。

(4)I will catch the train.(我要赶火车)

1.1.6 利用理据

A.工具格标有些语言的工具格标在跟移行动词共现的构式里表乘用,有的文献将其中的一些工具格标视为方式格标,似不妥,因为前者适用于谓-名关系,后者适用于谓-谓关系。以下乘用构式中表“用、以”的英语介词by、德语介词mit、法语介词par、意大利语介词con、俄语介词на、日语助词で、撒拉语词尾[-ʁə](林莲云,1985:39、114)等,它们都与移行动词同现。乘用构式中的工具格标吸收了乘用意义,并反映在词典释义中。比较:

【英】go by boat(乘船去←(去+以船))【德】mit dem ersten Zug fahren(搭头班火车去←(用头班火车+行进))|mit dem Trolleybus fahren(乘无轨电车←(用无轨电车+行进))|fährt per schiff(乘船←(移行+用船))【法】arriver par avion spécial(坐专机到达←(到达+用专机))【意】salire con l’ascensore(乘电梯上去←(上去+用电梯))【俄】поéхать нaпарохóде(坐轮船走←(走+用轮船))|éхать нaсамолëте(乘飞机←(到……去+用飞机))|плыть нa парохóде(乘轮船←(漂移+用轮船))【日】列車で上海へいく(乘火车去上海(←火车用+上海向+去))【撒拉】[men kimu-ʁəot gel-dʒi].(我乘船来的←(我+船用+过来了))|[u tʂezi-ʁəjαn ge(l)-mi∫].(他坐车来的←(他+车用+回来了))

B.使用义动词也有的语言以使用义动词表乘用。如德语使用义及物动词benutzen:die Bahn benutzen(乘坐火车←(火车+使用)|das Schiff benutzen(乘船←(船+使用))。

1.2 理据的语言类型

通过共时、历时、泛时的多方比较,以上归纳出了乘用概念各可能理据的集合,比较了它们跟其知识场各常识构件间的匹配关系,证明了理据的场约束原理①因篇幅限制,不同理据间的意义流转关系暂撇开不论。。因语言经济性原则、认知方式和语言形义基础等因素的干涉,任何语言的乘用概念实际都只拥有表中一部分理据模式而非全部,可由此分出若干语言类型。乘用概念是日常基本概念(参2.2),有因多种原因而起的同义表达需要(参下),所以归纳文献提供的材料发现,乘用概念为多元理据的语言占多数,比较:

一元理据(2种)——【坐姿】黎语、苗语(黔东方言),【骑姿】景颇语

二元理据(5种)——【上移】【接触/附着】马来语,【上移】【坐姿】越南语,【上移】【利用】日语,【坐姿】【利用】俄语,【抓取】【利用】德语、意大利语

三元理据(4种)——【上移】【接触/附着】【坐姿】汉语,【上移】【坐姿】【利用】撒拉语,【上移】【抓取】【利用】法语,【骑姿】【抓取】【利用】英语

语言也可按乘用表达形式分动词表达型(如汉语、越南语、黎语、苗语(黔东方言)、马来语)和动词兼格标表达型(如英语、德语、法语、意大利语、俄语、撒拉语、日语)。【上移】【坐姿】【骑姿】【抓取】理据用动词表达式,【接触/附着】【利用】理据用动词表达式,也可用格标表达式。

不同理据类型可在表达系统中共存而成为同义手段,但共存度不等。根据对多元理据语言的观察,凡以【抓取】为乘用理据的,也以【利用】为乘用理据,反之则不然,表明【抓取,利用】的理据共存度最高。另一方面,只要用【坐姿】表乘用的,就不用【骑姿】或【抓取】,只要用【上移】【接触/附着】表乘用的,就不用【骑姿】,反之亦然,表明【坐姿—骑姿】、【坐姿—抓取】、【上移—骑姿】、【接触/附着—骑姿】的理据共存度最低。

在乘用表达形式的共存关系上,语言若拥有一个乘用动词,则未必也同时拥有一个兼表乘用的工具格标,但若拥有一个兼表乘用的工具格标,则往往也同时拥有一个乘用动词,至少根据现有文献,尚未见只使用格标表达乘用意义而无动词性同义表达式的语言。

2.汉语乘用理据的系统运筹

以下着重以汉语乘用义的表达为例,就其理据的系统运筹活动进行论述,表明言外现实条件和认知条件、言内形义基础等因素是如何进行系统运筹并决定对理据及其形式的选择的。

2.1 首选理据的竞争优势

认知语义学“基本认知域”理论声称,作为概念基本语义特征和基本义类的“空间”是“来自人的基本经验、无法简化,……处在概念层次底层”的基本认知域之一(赵艳芳,2001:129、130)。作为基本认知域的空间关系也是乘用概念的语义基础。【上移】【接触/附着】本就是空间范畴,【坐姿】【骑姿】【抓取】【利用】也都有空间蕴义,都以跟所及对象的空间接触为前提,某种程度上可视为空间关系的具体化。【坐姿】【骑姿】【抓取】自不必说,就【利用】而言,使用义动词也有贴近、触碰被使用对象的蕴义,一切语言的工具格标往往都源自空间格标(如英语介词by本指“在……旁边、靠近”,日语助词で本指处所关系“在……”),或源自与空间有关的与同格标(如德语介词mit本表与同、附带,意大利语介词con原表与同、携带)。人类居于陆地,陆上交通工具是交通工具的典型,陆上交通工具的典型特征是[+高起物](证据另见2.4.1)。隶属空间活动范畴的【上移】因有基本认知域和相关典型特征[+高起物]的支持而获得竞争优势,成为了汉语乘用概念的先有理据(见1.1.1)。

2.2 求新目的催生新理据

语言任何新生现象在日久使用后必因磨损而弱化,【上移】理据词也不例外。但乘用概念并未伴随着旧词生命力的减退而从概念系统中渐趋退隐,却在旧词受磨损的同时不断有继任词产生,反使同义手段得到丰富。原因在于衣食住行是日常生活的基本内容,故而交通乘用概念是大众日常语汇中的基本核心概念。乘用概念的基本性和重要性还可从句法语义上得到证明。把仅含单个表述的句子叫简单句,所含变元限为强制性变元的简单句叫最小简单句,所含变元兼含强制性变元和任选性变元的简单句叫复杂简单句。乘用动词可以出现于以{乘者,乘用,交通工具}为内容的最小简单句,但乘用格标所能适用的最简完整句只能是以{行者/乘者,移行,交通工具}为内容的复杂简单句,它是以{行者/乘者,移行}为内容的最小简单句的扩展式。比较:

最小简单句——【汉】我<乘>火车。【日】私は舟に<乗る>(我坐船)。【英】I’ll take a taxi.

最小简单句⇒复杂简单句——【英】I’ll go.⇒I’ll go by boat.【日】私はいきたい(我想去)。⇒私は列車<で>いきたい(我想坐火车去)。

可见,乘用概念的动词形式能满足最小简单句的需要,格标形式却不能。语言将动词而非格标作为表达乘用概念的必备手段(参1.2),表明语言需要在最小简单句的层级上表达乘用概念。在有的语言里,工具格标(如马来语利用义格标dengan,例见1.1.1)协助乘用动词表乘用活动,自身却不吸收乘用义,也表明乘用概念在表达上,动词形式比工具格标更为基本。基本核心概念在语言史上有概念保全需要,不随词项更替而丧失,与旧词弱化相对冲,新增理据词在自我语言维持力量的支持下应运而生。因2.4.2讨论概念理据抑制时所述理由,汉语乘用理据排除了【利用】【抓取】类别,新增的候选理据就只能是【坐姿】和空间关系的【接触/附着】了(参前),它们在多种条件因素的协同作用下相继成为乘用概念的表达手段。下面着重观察【坐姿】成为汉语新增理据的形义条件。

2.2.1 语义条件

交通乘用体姿总体上有坐、站、卧3种体姿。当准备以体姿表乘用时,几种不同体姿自然出现竞争。由于语言效用原则的作用,【坐姿】在跟其他体姿竞任乘用理据资格的角逐中胜出。语言效用原则决定了概念所含常识构件的特征性、区别性越强,成为理据的可能性往往就越大(马清华,2011)。坐是人们日常止歇时的典型体姿之一。坐在某种意义上是一种享受,有时意味着不需要付出其他努力,就可以达成某种预期的结果,有依赖蕴义,这些意义特征可分别从客套用语“请坐”和成语“坐享其成、坐收渔利”及例5中得到验证,这显然有利于表明它跟驾驶意义的对待关系,后者蕴涵着服务意味。

(5)难道我们<坐>着等死不成!

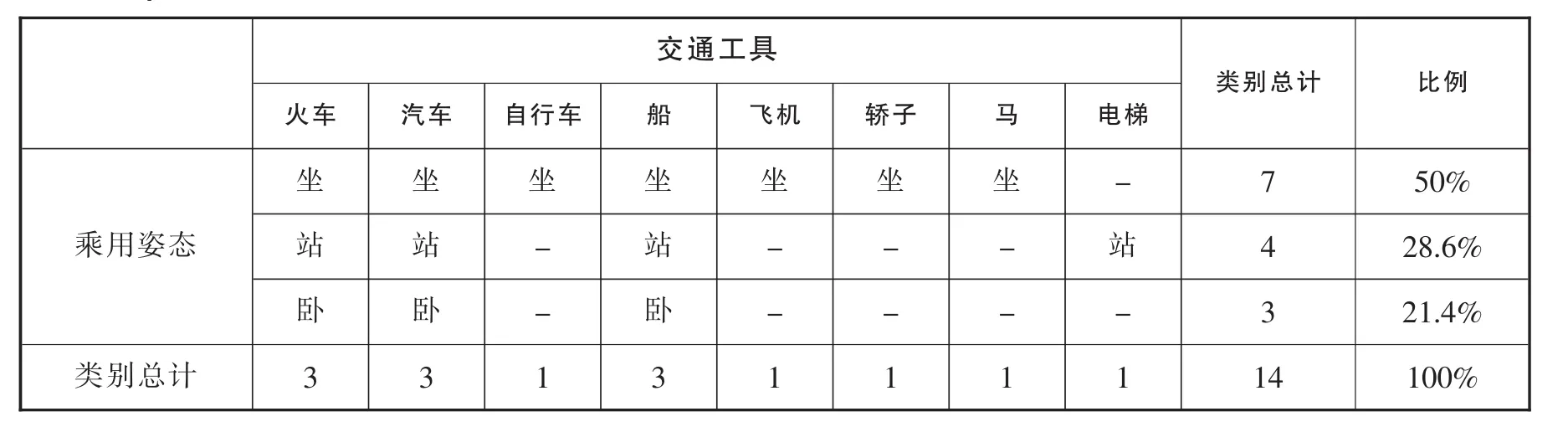

其次,坐是交通乘用时最典型的体姿。证据是:乘用不同交通工具时的体姿总类不尽相同,【坐姿】在总类中所占比例最高,在各类交通工具中的适用面最宽,比较表1。

表1:交通工具与乘用姿态关系表

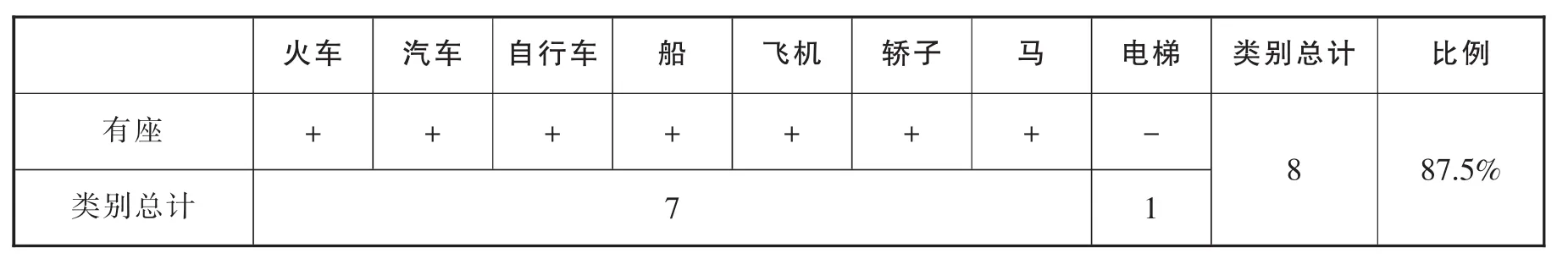

就设置而言,有座位的交通工具占多数(见表2)。在有座和无座两种利用方式兼有的交通工具中,一般优先采用坐姿方式。在坐、卧两种利用方式兼有的交通工具中,坐者比卧者更常见。

表2:交通工具座位情况表

2.2.2 构式条件

【坐姿】能表乘用义,还有构式或熟语化条件。首先,乘用动词“坐”在以交通工具为处所格且不带格标记时才泛表乘用,无标式“‘坐’+N交通工具(宾语)”就是这种典型的乘用构式。标记式“‘坐’+介词+NP交通工具+方位词”或“‘坐’+NP交通工具+方位词”均非乘用构式,因为其中的“坐”仅表坐姿,不表乘用,另外,坐乘时能说“坐在某交通工具上|坐某交通工具上”,站乘时就不能这么说(无论站乘火车还是电梯等)。比较:

格标式——【A】坐在火车/船/电梯上【B】坐火车/船/电梯上

无标式——坐火车/船/电梯

在《中国基本古籍库》语料中,“坐”在以交通工具为处所格的用法之初,常带格标记或方位标记,无标式首次出现的时间(南北朝)要稍晚于首次出现A类(晋)、B类(汉)格标式的时间。比较:

格标式——【A】作金佛像<坐于车上>(晋《邺中记》)|素服淡妆<坐于舟中>(宋《醉翁谈录》卷一甲集)【B】里中长老皆走匿,而内史<坐车中>自如固(汉《汉书》卷四十六)|安<坐船中>作鬼物态(晋《三国志》卷四十六)|统<坐舟中>,不顾太尉(宋《三洞群仙录》)

无标式——【_车】马儿登程,<坐车儿>归舍(金《董解元西厢记》卷六)|纣王秉圭<坐辇>,临殿登座(明《封神演义》)【_船】无妨<坐钓船>(南北朝《庾开府集笺注》卷五)|十二人二人<坐舟>,犹有十人作一阵走(宋《文山集》)【_兽】大夫不<坐羊>,士不<坐犬>(隋《道德真经广圣义》卷三十)|侯虎<坐逍遥马>,统领众将出营(明《封神演义》)

乘用动词“坐”所受句法限制导致“坐、站、卧”带宾语能力的分化,“坐”能带宾语,“站”、“卧”一般不带宾语。

乘用构式里的动词“坐”具有外延不规则性。外延不规则是民俗概念的典型特征之一(马清华,2000:21-24),也是“坐”获得一般乘用义的标志。交通乘用时无论实际采用何种体姿,都只用【坐姿】泛表乘用,不用站、卧等其他体姿表乘用。比较:

坐火车~*站/立/卧/躺火车|坐船~*站/立/卧/躺船|坐电梯~*站/立电梯

“坐”大致可跟外延也不规则的乘用动词“乘”同义替换(比较:坐电梯→乘电梯)。电梯是远离典型的边缘成员(marginal member),其运行方向为上下而非平行于地面,起点到终点间的距离近,所以无座位,也不用坐姿,但还是说“坐电梯”。尽管容许外延不规则性,但非自主的乘用还是不能用“坐”,如不大说“*?坐救护车”。

在“坐”尚未获得乘用义前,非乘用构式里处所格(由交通工具充任)的方位标记其实已先行发生了意义偏移。如就实际所指而言,例6b是对6c的提喻表达,而6a则是6b意义的进一步泛化,仅表附着关系。与6a和6c的关系相似,乘用构式“‘坐’+交通工具”是“‘坐’+交通工具上的坐具”的转喻。它以显著度大的整体转喻显著度小的局部,用的是语言中习见的转喻方式。

(6)a.坐在火车<上>b.坐在火车<里>c.坐在火车<里>的坐具<上>

以上表明,“坐”一般乘用意义的获得跟熟语化条件有着重要关联。如果没有熟语化条件,“坐”就不可能获得一般乘用意义。

新生乘用动词“搭”采用的是【接触/附着】理据,跟乘用动词“坐”是为代偿“乘”的色彩磨损而产生的一样,它为代偿“坐”的色彩磨损而产生。无论“乘”还是“搭”,都跟“坐”一样,有构式条件,它们都直接后接交通工具宾语。最新出现的“打出租|打车|打的”之类说法中,动词“打”有[+对利用物的主动获取]的意义,但所接交通工具限指出租车,尚未获得一般乘用义,如不能在“*打公交|*打火车|*打飞机”里表乘用,故可暂时撇开不论。

2.3 新旧理据的势力消长与职能分化

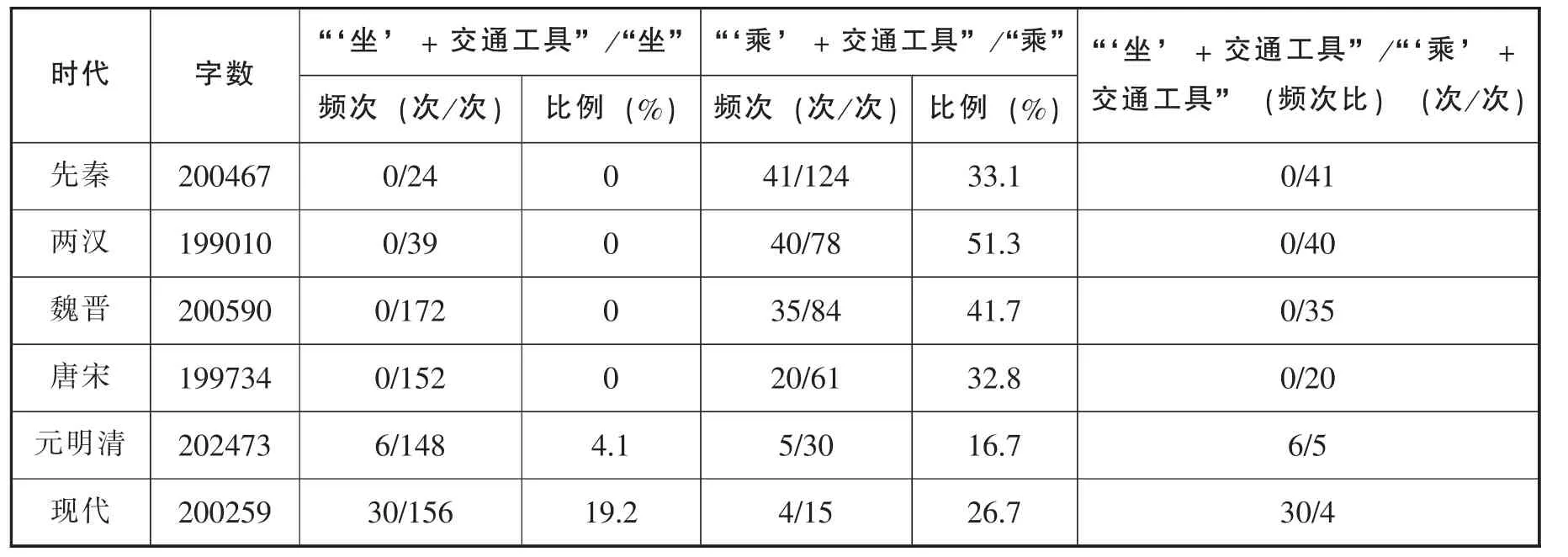

新理据产生后,因跟旧理据共存,新旧理据出现势力消长。以【坐姿】理据词和【上移】理据词的势力消长为例。古汉语里,乘用动词“乘”的势力明显大于乘用动词“坐”。但在现代汉语中,乘用动词“坐”的势力却大大反超乘用动词“乘”。表3是对古今120多万字语料的统计结果(统计文献详见附录),其数据表明了这一消长趋势。

表3:“坐、乘”交通乘用表达历时比较表①

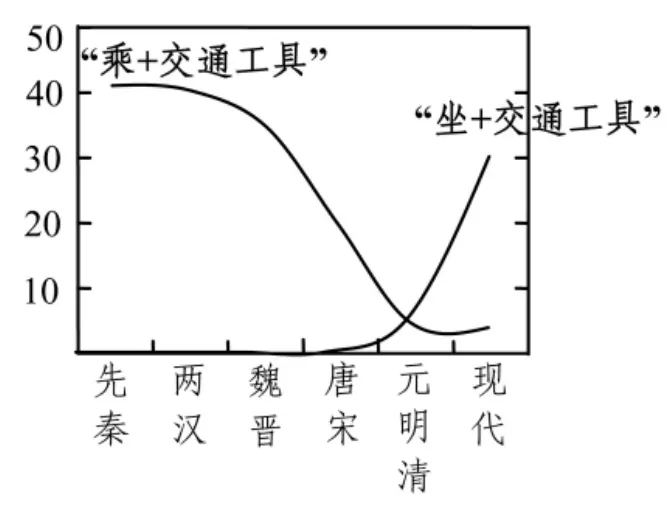

乘用义“乘、坐”的势力消长如图1。

图1:“坐、乘”势力消长图

坐姿的民俗变化与【坐姿】理据词的势力增长之间也有内在关联,表现了文化世界对理据系统变化的推力。中国上古坐姿是跪坐,现代坐姿是垂足坐。坐姿的改变始于汉朝,但从跪坐到垂足坐有个较长的渐变过程,至迟到宋代,高足坐具在民间兴起,垂足坐的生活方式才真正普及。(阴法鲁、许树安,1989:345;高建华、刘文金,2007;张俊卿,2009)“坐”的乘用义语例最早见于南北朝(例见2.2.2),乘用动词“坐”的势力提升和对乘用动词“乘”的势力反超,都发生于中国民俗坐姿习惯由跪坐向垂足坐改变之后,这种势力消长集中反映了【上移】和【坐姿】两类理据的势力消长。

不同理据词的职能分化主要表现为语体色彩的分化。【坐姿】理据动词“坐”有具象性,理据显明,常用于日常口语。【上移】理据动词“乘”已失去动作本身的形象意义,对一般大众来说变得晦涩起来,已退缩到书面语体,成为书面用语。语体分化反过来赋予了两类不同理据词同义共存的合理性,助成了语言表达的多样性。

2.4 理据抑制

新理据出现的同时,其他理据则往往受到抑制。理据抑制包括词据抑制和概念理据抑制②词据和概念理据的区别见马清华(2000:72、96)。。

2.4.1词据抑制

先行获得理据资格的词项往往会抑制同概念其他词项获得相同的理据资格,导致后者只得去表达其他邻近的意义,或不参与本领域专门意义的表达,其结果满足了语言经济性和精密表达的双重需要。“乘”成为乘用动词后,同属上移概念的其他及物动词(如“登、上”)一方面受到理据抑制,不表一般乘用义,另一方面又表达跟一般乘用义有微妙区别的乘用开始义。表乘用开始义时,词项“登、上”之间又有竞争。除少数情况(如“上船~登船”)外,多数情况下,普通话口语色彩的词项“上”总能战胜书面语色彩的“登”的竞争,这是“登”淡出词汇系统和竞争力下降的表现,比较:上飞机~?登飞机|上车~*?登车。“登”不适用于电梯,“上”却可以,比较:上电梯~*?登电梯。只有为了避免歧义,语言自律力量才帮助“登”在与“上”的竞争中获胜,比较:登机登上飞机~上机使用计算机,这里不能把“登机”换说成“上机”。

无论纵向还是横向进入交通工具的容纳范围,都能用趋向动词“进”,并且“进”同样是可自由携带交通工具宾语的单音节趋向动词,如“进火车|进轮船|进飞机|进电梯”。但由于交通工具以陆上的为原型,而[+高出物]又是其原型特征,所以身体上移进入交通工具的动词“上”先行获得了乘用开始义。受到理据资格的先行获得者“上”的挤兑和理据抑制,“进”不仅不表乘用开始义(例7a不能同义换说成例7b),甚至不吸收与交通工具相关的其他专门意义。

(7)a.我<上了火车>就给你打电话。b.?我<进了火车>就给你打电话。

“上-下”反义,平行类推压力(马清华,2000:151)使及物动词“下”获得了乘用结束义,如“下火车|下轮船|下飞机|下电梯”中的“下”。同样道理,广州话下移动词“落”也获得了乘用结束义。所不同的是,广州话鉴于船体低于水岸,下移才能进入船体的事实,跟“船”结合时指乘用开始义。比较:【乘用结束义】落飞机下飞机|落车下车|落电梯下电梯【乘用开始义】落船上船|落艇登艇(白宛如,1998:493)。出于跟“进”受词据抑制不表乘用开始义同样的原因,普通话“出”即使适用于离开交通工具范围的表达,也不表乘用结束义,如“出火车-出轮船-出飞机-出电梯”中的“出”。

乘坐义由上登义表达时,两种意义有时并不一开始就截然区分,而是在某环节以某方式表现出意义的共存和纠缠。如在乘车开始阶段,汉语“乘车、上车”同义,比较“等待<乘车>的旅客=等待<上车>的旅客(但:他<乘过车>≠他<上过车>)”。

2.4.2 概念理据抑制

A.理据【骑姿】的排除【坐姿】和【骑姿】在语言中获得乘用理据资格,都因为它们是交通乘用活动中的原型体姿(见1.1.1、2.2.1),其语义距离接近,属同一义类,意义区别不如跟其他理据类型显豁,若作为同义手段,表达效度势必不高,所以其理据共存度最低。汉语乘用概念选择【坐姿】理据后,自然也就排除了对【骑姿】理据的选用。

B.理据【利用】【抓取】的排除由于典型特征分裂和视角选择的原因,汉语的乘用表达排除了可向语法化迈进的【利用】理据和与之共存度最大的【抓取】理据。

既然是对交通工具的乘用,依理说,就当跟对一般工具的利用一样,既可用使用义动词,也可用工具格标(如汉语介词“用、以、靠、凭”,英语介词by,日语助词で)来表达。然而这中间并无必然性。它只在一部分语言中可行,如英语、日语可用工具格标表达,德语可拿使用义动词表达(例见1.1.6),汉语则一般不以利用义表乘用,无论是工具格标还是使用义动词。

汉语排除【利用】理据类型的原因首先在于典型特征的分裂。对工具的利用必蕴涵对它的控制和依赖,如使用榔头时,既在控制它又在依赖它。这是人跟工具关系的双重典型特征。但交通工具是严重偏离工具原型的大件,偏离度之大到了控制者和利用者可分可合的程度,其角色关系有同一式、分离式、综合式3种,乘用义的典型表达都仅见于角色分离式。比较:

【角色同一式:利用者=乘用者=控制者】骑马走|开车去图书馆|划着竹筏来开会|骑车上街

【角色分离式:利用者=乘用者≠控制者】坐车走|坐飞机回家|乘船去上海

【角色综合式:利用者=控制者+乘用者,控制者≠乘用者】开车运囚犯|驾船把孤儿们运送走了

决定是否将一般利用义作为乘用概念的理据时,利用者、乘用者、控制者在现实世界的同一或分离关系成了重要干涉因素。

工具的利用有[+依赖]和[+控制]双重特征。汉语着眼于工具利用时的[+控制]特征,可拿利用义表驾驶,如例8、9。

(8)【角色同一式】他在<用>车(⇐他在<开>车)

(9)【角色综合式】他<用>车接送孩子(⇐他<开>车接送孩子)

此时驾驭行为须有运输或乘坐等明显的额外目的,且交通工具体形较小。若驾驭者只为履行驾驭职责,且交通工具体形很大,过度偏离原型,则不以利用义动词表驾驭,如不说“*火车司机在<用>火车”。这表明它仍受着工具原型和图式的作用。乘用者只是依赖方,不是施控方,由于利用义已基于[+控制]特征表驾驶,便不再能基于[+依赖]特征表与驾驶相对的乘用意义(有特殊场景限制的用例除外,如学校车队调度对需要接送服务的教授说“你什么时候需要用车”),如角色分离式10、11,显然是受到了语言自律力量的制约。与之同形的角色同一式也变得不可接受,比较例12和例11。

(10)【角色分离式】?他<用>过车(他<乘>过车)

(11)【角色分离式】*他<用>车去图书馆(他<乘>车去图书馆)

(12)【角色同一式】*他<用>车去图书馆(他<开>车去图书馆)

汉语利用义表驾驶,不表乘用,这在动词水平上已有初步分工(比较例8和10)。利用义动词具有向工具格标类变(马清华,2006:50)的语法化条件,动词水平上的分工可自然传递到工具格标水平上(比较例9和11)。

英语着眼于利用义的[+依赖]特征,能在角色分离式里拿利用义表乘用(例13、14b),也能在角色同一式(例14a)或角色综合式(例15)里拿利用义表驾驭。

(13)【角色分离式】I go to school by bus.(我<乘>车去学校)

(14)【角色同一式】I go to school by his car.(a.我<驾>他的车去学校,b.我<坐>他的车去学校)

(15)【角色综合式】I carry my friend to school by car.(我<驾>车送朋友去学校)

在更基本的层次上,作为乘用理据的【利用】概念自身,其理据也因视角的不同表现出多样性。若着眼于[+依赖]特征,则倾向于选用理据【靠】,如英语的by,汉语的“靠、凭”。若着眼于[+控制]特征,则倾向于选用理据【抓取】,如汉语的“拿”。

汉语乘用理据排除了【利用】类别,也就有了足够理由排斥【抓取】类别,因为从理据共存关系看,凡以【抓取】为乘用理据的,也必以【利用】为乘用理据(参1.2)。汉语排除了能向语法化迈进的【抓取】理据,以及【利用】理据中作为语法化结果的工具格标,其乘用概念的表达采用的只是范畴化而非语法化的策略。

3.结论

本文以交通乘用概念的理据为例,通过多种语言的泛时对比和汉语历时、共时比较,归纳出了该概念可能理据的集合,比较了它们跟乘用知识场常识构件间的匹配关系等,表明被表达概念建立在相关关系上的各种理据无不由现实世界和认知基础所规定,无不直接或间接受到该概念知识场的约束,表现出必然性的一面。但在言外现实认知条件(如语言经济性原则、认知方式)和言内形义基础等因素的系统运筹下,任何语言的乘用概念都只能拥有表中一部分理据模式,理据资格的实际取得表现出选择性和或然性的一面。由此造就了概念理据的语言普遍性和差异性。本文由此进一步证明了理据的场约束原理,并将优先原理进一步丰富、发展成运筹原理,完善了对理据化的理论认识。场约束原理反映理据必然性的一面,遴选活动反映理据或然性的一面,运筹原理又表明,或然性是相对的,理据性是绝对的。

《德汉词典》编写组1996《德汉词典》,商务印书馆。

白宛如1998《广州方言词典》,江苏教育出版社。

北京大学西方语言文学系北京第二外国语学院西欧语系1991《汉法词典》,商务印书馆。

北京外国语学院1997《意汉词典》,商务印书馆。

北京外国语学院德语系1959《汉德词典》,商务印书馆。

大连外国语学院《新日汉辞典》编写组1980《新日汉辞典》,辽宁人民出版社。

高建华刘文金2007《中国古代“坐”姿与坐具形式的演变》,《家具与室内装饰》第3期。

广州外国语学院《简明德汉词典》组1979《简明德汉词典》,商务印书馆、广东人民出版社。

何成郑卧龙朱福丹王德伦等1997《越汉辞典》,商务印书馆。

吉林大学汉日词典编辑部1982《汉日词典》,吉林人民出版社。

辽宁省中小学教材编写组1974《俄汉词典》,辽宁人民出版社。

林莲云1985《撒拉语简志》,民族出版社。

———1992《撒拉汉-汉撒拉词汇》,四川民族出版社。

马清华2000《文化语义学》,江西人民出版社。

———2006《语义的多维研究》,语文出版社。

———2010《拟声词在语言发生学上的意义》,第五届汉语方言语法国际学术研讨会(上海)会议论文。———2011《知识如何在分化中造就语言》(上),《当代修辞学》第4期。

上海外国语学院《汉俄词典》编写组1977《汉俄词典》,商务印书馆。

沈家煊2009《认知与汉语语法研究》,商务印书馆。

徐悉艰肖家成岳相昆戴庆厦1983《景汉辞典》,云南民族出版社。

阴法鲁许树安1989《中国古代文化史》,北京大学出版社。

于省吾(主编)1999《甲骨文字诂林》,中华书局。

张俊卿2009《汉代车礼考》,《天中学刊》第3期。

张永祥(主编)1990《苗(黔东方言)汉词典》,贵州民族出版社。

赵艳芳2001《认知语言学概论》,上海外语教育出版社。

郑贻青欧阳觉亚1993《黎汉词典》,四川民族出版社。

On the Field Restriction and Systematical Operation of Motivation:The Case of the Motivation of Transporting Concept

Ma Qinghua1,Teng Xinyi2

(1.College of Chinese Languages,Hankuk University of Foreign Studies,Seoul,130-791 Korea;1.2.School of liberalarts,Najing University,Jiangsu,Nanjing,210093 China)

Motivation,Field Restriction Principle,Systematical Operation Principle,transporting concept

By cross-language panchronic comparisons together with diachronic and synchronic comparisons within Chinese,this study takes the transporting concept as an example,sums up the possible motivations for this concept,compares its relationships with general components in other knowledge fields,thus further testifies the field restriction principle of motivation proposed by Ma Qinghua(2010,2011).However,potential motivation cannot naturally be realized as the actual motivation.By analyzing Chinese as the single material,this study explicitly demonstrates the operation of motivation in the transporting concept,and indicates that whether the potential motivations can be successfully realized as the actual motivation(i.e.the selection of concept expressing strategy in language)depends on various factors within language or beyond it.The combination of the purpose of the expressions,the reality and cognitive conditions,the basic linguistic meaning and form regulates the motivation of the concept,which advances the priority principle into the systematical operation principle.This study further verifies the field restriction principle,and developes a systematical operation principle,which enriches and improves the motivation theory.

H0-0

A

1674-8174(2012)02-0056-11

【责任编辑 蔡丽】

2011-12-25

马清华(1964-),男,江苏人,博士,韩国外国语大学中文系客座教授,主要从事现代汉语和语言学研究。滕欣怡,南京大学文学院研究生。写作分工:马清华担任主要写作及修改工作,滕欣怡担任资料搜集、数据统计和写作辅助工作。

①感谢韩国外国语大学2012年度对本文的科研经费支持(This work was supported by the Hankuk University of Foreign Studies Research Fund of(2012))。本文吸收了匿名审稿人和编辑部的修改建议,在此表示感谢。