敦煌《灸经图》中百会古穴之探析

2012-01-24张效岩

张效岩

(甘肃省和政县人民医院·731200)

公元1900年,甘肃省举世闻名的敦煌市莫高窟藏经洞中发现了大量的敦煌古遗书,其中有一卷古灸疗图谱,现称为敦煌《灸经图》。公元1907年,敦煌《灸经图》被英国人斯坦因劫往国外,现存于英国伦敦博物院图书馆,编号为S.6168,S.6262[1]。

《灸经图》原件残为数段,无书名,未曾记载编纂人,无序跋,无纪年,史籍中未曾记载。马继兴在其编纂的《敦煌古医籍考释》中,认为《灸经图》出于唐季[2]。导师张侬教授根据写卷中保存的古穴名、书写体例以及对敦煌历史的分析,认为《灸经图》应成书于《黄帝内经》完成后不远的时期,是一部古代罕见的重灸派专著。残存的《灸经图》中,尚存52个古穴,8则灸方,29种病症,全部用灸疗治病,对癫狂呆、面瘫、风劳、五劳七伤、消渴、泄泻有良效。具有很高的临床及文献价值,导师张侬教授根据实物摄影胶片整理成《灸经图》一书,于公元1995年出版《敦煌石窟秘方与灸经图》专著,该专著由甘肃文化出版社出版。

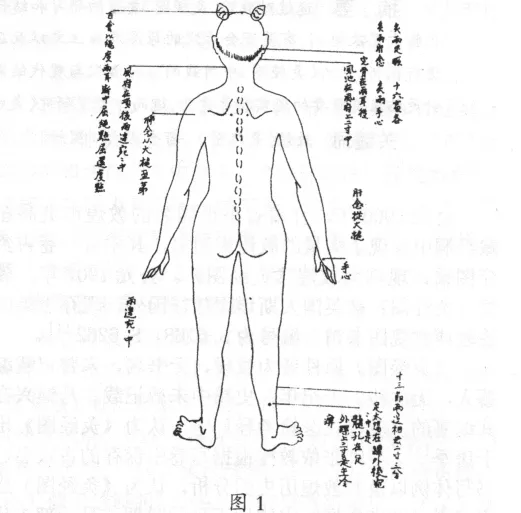

在敦煌《灸经图》注文6、注文12(《灸经图》之复原图10)、注文16中有百会的记载,其中载有取穴部位,主治病症,并与其他古穴组方,用以治疗病症,其中注文12有标引线标记相对应的古穴治疗方法在裸人体的具体部位,此为《灸经图》之复原图10〔见图1〕。

百会穴为中医气功常见的意守部位之一,指百神之会。百,百脉,百骸。会,朝会。居一身之最高,百脉百骸皆仰望朝会,如天之北辰北极也。位于督脉,在头部,当前发际正中直上5寸,或两耳尖连线的中点处。为督脉与足太阳经交会穴。功效为:清头散风,开窍醒神,回阳固脱。为针灸临床常用的效穴。

《灵枢·热病》中将百会穴称为巅上,其中载有“所谓五十九刺者,两手外内侧各三,凡十二痏;……巅上一,囟会一,……天柱二。[3]”

百会穴在晋代·皇甫谧编纂的《针灸甲乙经》中别称为三阳五会,卷三中载有“百会,一名三阳五会,在前顶后一寸五分,顶中央旋毛中,陷可容指,督脉足太阳之会。刺入三分,灸三壮[4]”。此段记载为后来针灸学术界所公认的百会穴的出处。

百会穴在明代·杨继洲编纂的《针灸大成》中别称巅上、三阳、天满、五会。卷七中载有“前顶后一寸五分,顶中央旋毛中,可容豆,直两耳尖。性理北溪陈氏曰:略退些子,犹天之极星居北。手足三阳,督脉之会。”另外载有古病案,“虢太子尸厥,扁鹊取三阳五会,有间太子苏。唐高宗头痛,秦鸣鹤曰:宜刺百会出血。武后曰:岂有至尊头上出血之理。已而刺之,微出血,立愈。”[5]

现就将从现代腧穴层次解剖,《灸经图》中关于百会穴的原图及原注文,现代临症验案举例三方面对敦煌《灸经图》的百会古穴的体会进行阐述。

1 《灸经图》之百会古穴的现代腧穴层次解剖

敦煌《灸经图》原注文12中明确载有“百会,以绳度两耳,断中屈绳点屈还度点”。此条记载与现代百会穴的简便取穴法相一致,《灸经图》中用绳来度量两耳尖之间距离,然后取用绳度量后两耳尖之间距离的中点。绳中点即为百会穴。此与现代的百会穴简便取穴两耳尖连线的中点处不谋而合。据此可知敦煌《灸经图》中的百会古穴与现代百会穴的取穴标准相一致。

百会穴的现代腧穴层次解剖[6]及其特点:

1.1 皮肤

此区皮肤厚而致密,含有大量的毛囊、汗腺、皮脂腺、丰富的血管和淋巴管,由枕大神经及额神经的分支分布。枕大神经是第二颈神经后肢的皮支;额神经是三叉神经的分支。

1.2 浅筋膜

由致密结缔组织和脂肪组织构成。致密结缔组织形成许多纤维隔,把皮肤和帽状腱膜紧密相连,将脂肪分隔成无数小格,内有枕大神经、额神经和左右颞浅动脉、静脉及枕动、静脉吻合网。

1.3 帽状腱膜

此腱膜坚韧致密,前连枕额肌额腹,后连枕额肌枕腹。

1.4 腱膜下疏松结缔组织

又称腱膜下间隙,是一层疏松结缔组织,头皮借此层与颅骨外膜疏松结合。

1.5 颅骨外膜

由致密结缔组织构成,借少量疏松结缔组织与颅骨表面相连。

2 《灸经图》中关于百会古穴的原图及原注文

敦煌《灸经图》中关于百会古穴的记载有原图一幅,为《灸经图》中的原图10,原图中标记有注文,即为注文12(见图1)。《灸经图》中关于百会古穴的记载还有两条原注文,分别为注文6和注文16。[7]

2.1 《灸经图》中关于百会古穴的原图10(注文12)

《灸经图》中的注文12

原文□灸两足厥十六处各□

灸两肝俞,灸两手心□

完骨,在两耳后。

风池,在风府上二寸陷中。

肝俞,以大椎□

手心,□

百会,以绳度两耳,断中屈绳点屈还度点。

风府,在项后两边宛宛中。

肺俞,从大椎至第□两边宛宛中。

同

(备注:□表示难以计数者)

在该段原文中明确记载了百会古穴的取穴方法,即“以绳度两耳,断中屈绳点屈还度点”,此与现代百会穴的简便取穴方法,即“两耳尖连线的中点处”不谋而合。据此可深知,敦煌《灸经图》中的百会古穴与《针灸甲乙经》中的百会穴定位相同。

2.2 《灸经图》中关于百会古穴的其余注文

《灸经图》中的注文6

原文百会

天门,在脑后小大骨上一寸。

风府,在项后两厢宛宛中。

足□

《灸经图》中的注文16

原文□度,当灸百会。

(备注:□表示难以计数者)

3 应用《灸经图》中的百会古穴为主穴的临症验案举例

在从事针灸临床治疗中,应用敦煌《灸经图》中的古穴治疗疾病,取得了显著疗效。现将导师应用敦煌《灸经图》中的百会古穴为主穴,配合《灸经图》中其他古穴的具有代表性的临症验案列举如下[8]:

头痛20年案

贾某某,女,47岁,藏族。1992年8月17日初诊。患者居住高寒的乌梢岭,头痛20多年。服中、西药罔效,又至胃纳不佳,精神郁闷。因陪其妹住院,述其病苦,乐为试针治。

主诉:头痛20年。

患者头部昏重,身不热,舌胖,苔白润,脉濡。辩证为寒湿阻络之头痛。治以散寒除湿,温通经络。

穴选百会,手阳明,天门,发际,头维,足三里,风池,每日1次,行郑氏热补手法。针3次后,头痛减轻。食量有增。再针数次,巩固疗效。20年头痛竟告痊愈。

敦煌《灸经图》简洁清晰的给我们展示了灸法治疗的诸多病症,是我国现存较早的灸法专著,是存世较早的明堂图,也是古代重灸派的代表。同时,在《灸经图》中融进敦煌地方医学针灸学术特色,具有明显的地域特色。在临床中将《灸经图》中的古穴广泛应用于针灸临床,取得了显著的疗效。临床实践证明敦煌《灸经图》具有很高的临床应用价值,因此,敦煌针灸学术研究具有很大的潜力,敦煌针灸是针坛的一朵艳丽奇葩,相信在不远的将来,敦煌针灸一定会巍峨屹立于世界针坛。

[1]张侬.敦煌石窟秘方与灸经图[M].兰州.甘肃文化出版社,1995:176.

[2]马继兴等.敦煌古医籍考释[M].南昌.江西科学技术出版社,1988:431.

[3]王洪图.内经[M].北京.人民卫生出版社,2001:753.

[4]山东中医学院.针灸甲乙经校释.上册[M].北京.人民卫生出版社,1979:331.

[5][明]杨继洲.针灸大成[M].长沙.岳麓书社,1993:846.

[6]严振国.经穴断面解剖图解.头颈.胸部[M].上海.上海科学技术出版社,1990:122.

[7]张侬.敦煌石窟秘方与灸经图[M].兰州.甘肃文化出版社,1995:210,220.

[8]张侬.敦煌石窟秘方与灸经图[M].兰州.甘肃文化出版社,1995:245-246.