关于“感生电动势与动生电动势”教学的若干分析与建议

2012-01-23余奇凤

余奇凤

(诸暨市第二高级中学 浙江 绍兴 311800)

人教版普通高中课程标准教科书《物理·选修3-2》中“电磁感应现象的两类情况”,把感生电动势与动生电动势概念引入了高中物理课程.然而怎样结合实际讲授感生电动势和动生电动势?却给广大物理教师留下不断探究的一个教学课题.

1 教材的说法

仔细分析和研究教材可以发现,教材并没有在正文中正式提出感生电动势与动生电动势这两个“新”概念.

教材中首先介绍感生电动势这个概念,通过引入了麦克斯韦电磁场理论观点——“磁场变化时会在空间激发一种电场,这种电场与静电场不同,它不是由电荷产生的,我们把它叫做感生电场.”讨论了在感生电场中的导体内部自由电荷,在感生电场(力)的作用下,在导体中产生感应电动势.“在这种情况下,所谓的非静电力就是感生电场对自由电荷的作用.”并在旁批中指出“如果感应电动势是由感生电场产生的,它也叫做‘感生电动势’”.

教材提出“导体切割磁感线的运动也会产生感应电动势.这种情况下磁场没有变化,空间没有感生电场,所以产生感应电动势的机理与上述情况有所不同.”[1]

教材是通过“思考与讨论”引导学生去意会动生电动势的产生与洛伦兹力的关系.这种关系只是定性的、大致的.在旁批中“如感应电动势是由于导体运动而产生的,它也叫做‘动生电动势’.”教材没有对两类电动势作更进一步的深入讨论.

2 教师的内功

“要教给学生一杯水,自己就要有一桶水”这句话按新课标教学理念解读就是:只有当教师有更扎实的知识功底、先进的教学理念、丰富的教学方法和手段,才能指导学生的学习.在感生电动势与动生电动势教学中,教师的内在功底——知识功底,体现在自身对两种电动势概念的正确理解掌握上.

感生电动势.如教材中所说,根据麦克斯韦观点,变化的磁场在空间激发产生了感应电场E感,感应电场对导体中自由电荷的作用力——非静电力,对自由电荷做功,在导体回路中产生感应电动势ε感生.根据电动势的定义有

ε感生=∮E感·dl

(1)

从另一角度,根据法拉第电磁感应定律感生电动势ε感生同样满足法拉第电磁感应定律一般形式

感生电动势不包括回路面积变化(这是另一种情形)的情形,因此上式可改写成

(2)

由于(1)式中E感通常很难计算出来,只有在极个别且具有某种空间对称性的磁场问题中得到应用,因此实际应用并不多.一般计算感生电动势会更多应用(2)式.

在中学阶段,涉及感生电动势问题的讨论与计算时,一般局限于磁感应强度均匀变化的匀强磁场中简单的规则形状的回路,且只强调感应电动势的大小.这时的(2)式通常可简化成

(3)

动生电动势的产生直接与洛伦兹力有关.在动生电动势的产生过程中,洛伦兹力虽不做功,但它对导体中自由电荷“担当”了非静电力做功的作用,因此是“功不可没”.

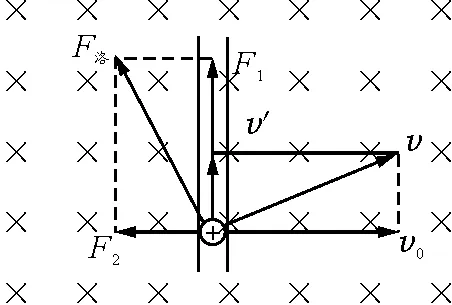

图1 动生电动势的产生

如图1所示,在动生电动势的产生过程中,由于导体中自由电荷实际运动的v方向,并非就是导线切割磁感线运动v0的方向,这使得与导体内自由电荷实际运动方向垂直的洛伦兹力F洛,在沿导线方向和与导线切割磁感线运动相反方向分别有分力F1和F2.F1等效于导体内自由电荷随导体切割磁感线运动所受洛伦兹力,担当了非静电力作用使自由电荷定向移动产生感应电流,对自由电荷做正功;F2等效于自由电荷在导体内定向移动v′所受洛伦兹力F2的宏观效果——安培力对切割磁感线运动的导体做负功.若要使导体在磁场中保持不变的速度做切割磁感线运动,产生稳定的动生电动势,须有外力(宏观意义的非静电力)帮助导体克服洛伦兹力分力F2的宏观表现——安培力做功.因此,在动生电动势产生的整个过程中,总洛伦兹力对自由电荷做的净功虽为零,但为外力(非静电力)“帮助”导体克服安培力做功在磁场中持续做切割磁感线运动产生动生电动势产生感应电流,却起到了“传递能量”的作用,应该是“功不可没”.

从上述对动生电动势与洛伦兹力的关系中,当导体棒未与外电路组成闭合回路时,导体棒两端积累的自由电荷产生的静电场,给导体中的自由电荷以作用力并与F1平衡,保持导体棒两端稳定的电势差——动生电动势.此时没有感应电流,受不到安培力作用,导体棒在惯性作用下匀速切割磁感线运动.此时没有实现能量转化.当导体棒与外电路组成闭合回路产生感应电流时,上述平衡打破,导体棒中自由电荷定向移动,产生感应电流,导体棒受安培力作用,须有外力克服安培力做功才能使导体棒继续做切割磁感线运动.通过外力做功产生感应电流——其他形式的能转化为电能.

在中学阶段,动生电动势的计算一般只讨论在匀强磁场中,闭合导体回路的一部分直导体切割磁感线运动或可转化为一部分直导体切割磁感线运动(如矩形线圈在匀强磁场中匀速转动)的问题.通常运用

ε动生=Blv

(5)

式(5)是在B,l与v三者两两垂直时的结果.当v与B或v与l成θ角时有

ε动生=Blvsinθ

(6)

3 教学的把握

在教学中,教师在钻研教材对感生电动势与动生电动势的说法和弄清自己对它们的全面认识基础上,根据高中物理新课标,教学对象——学生的实际,正确把握教学的深广度是使物理教学获得最大效益的关键.

笔者认为,高中物理新课标,倡导以学生为本,一切从学生的实际出发,为学生的终身发展奠定扎实的基础.因此针对目前高中体制,对不同类型学校、不同基础的学生及教师自己的特点,以确保教学最基本的共同目标为前提,再确定不同的、分层次的、“个性化”的教学要求.

如对普通中学普通班的学生,力求能让每一位学生都知道感生电动势与动生电动势的产生机理不同;知道感生电动势产生中,对应的“非静电力”是导体中自由电荷受到的感应电场力,而动生电动势产生时的“非静电力”,与随导体做切割磁感线运动的自由电荷所受洛伦兹力有关.

对于重点中学学生,在普通中学普通班的学生的共同目标基础上,可以引导学生运用空间对称性讨论和研究特殊情况下的感生电场大小、方向及用感生电场求感生电动势的大小的问题;可以组织学生讨论产生动生电动势时,洛伦兹力不做功,但洛伦兹力分力担当“非静电力”做正功,另一分力以宏观形式——安培力做负功,整个洛伦兹力在动生电动势的产生过程起到了“传递能量”的作用.让不同的学生有不同的深度和广度的发展,让优秀学生更优秀.

感生电动势与动生电动势的教学,关键是教师在对高中物理新课标、教材、学生的钻研和解读基础上,充分结合“因才施教”和因材施教的教学原则,让每一个学生根据自己的能力和可能,学有所得、学有所需、学有所进,科学地把握教学的深广度.