经典与口传:当代诗学冲突中的荷马诠释*

2012-01-23肖剑

肖 剑

一

女神啊,请歌唱佩琉斯之子阿基琉斯的

致命的忿怒,那一怒给阿开奥斯人带来

无数的苦难,把战士的许多健壮英魂

送往冥府,使他们的尸体成为野狗

和各种飞禽的肉食,从阿特柔斯之子、

人民的国王同神样的阿基琉斯最初在争吵中

分离时开始吧,就这样实现了宙斯的意愿。①[古希腊]荷马著,罗念生、王焕生译:《伊利亚特》,北京:人民文学出版社,1994年,第1页。

透过《伊利亚特》开篇的诗行,我们已然能够感受整部史诗的磅礴气势与精巧构思。史诗始于两位最优秀的希腊人之间的纷争——神的后裔、心高志大的阿基琉斯与人间的国王、手握权杖的阿伽门农因荣誉而起的争执。阿开奥斯人对荣誉的渴望引发了旷日持久的特洛伊战争,在旌旗蔽空、投枪林立的古战场上,各色英雄横空出世,在金戈铁马、气吞山河的鏖战之后旋即灰飞烟灭,“灵魂被送往冥府”。而人间英雄上演的一切离合悲欢、生死荣辱,在诗人荷马的吟哦之中,无不是为了实现天神宙斯的“意愿”。在笃信神明的希腊人心目中,个人的寿夭祸福乃至邦国的盛衰兴亡都逃不过诸神意志的翻云覆雨。

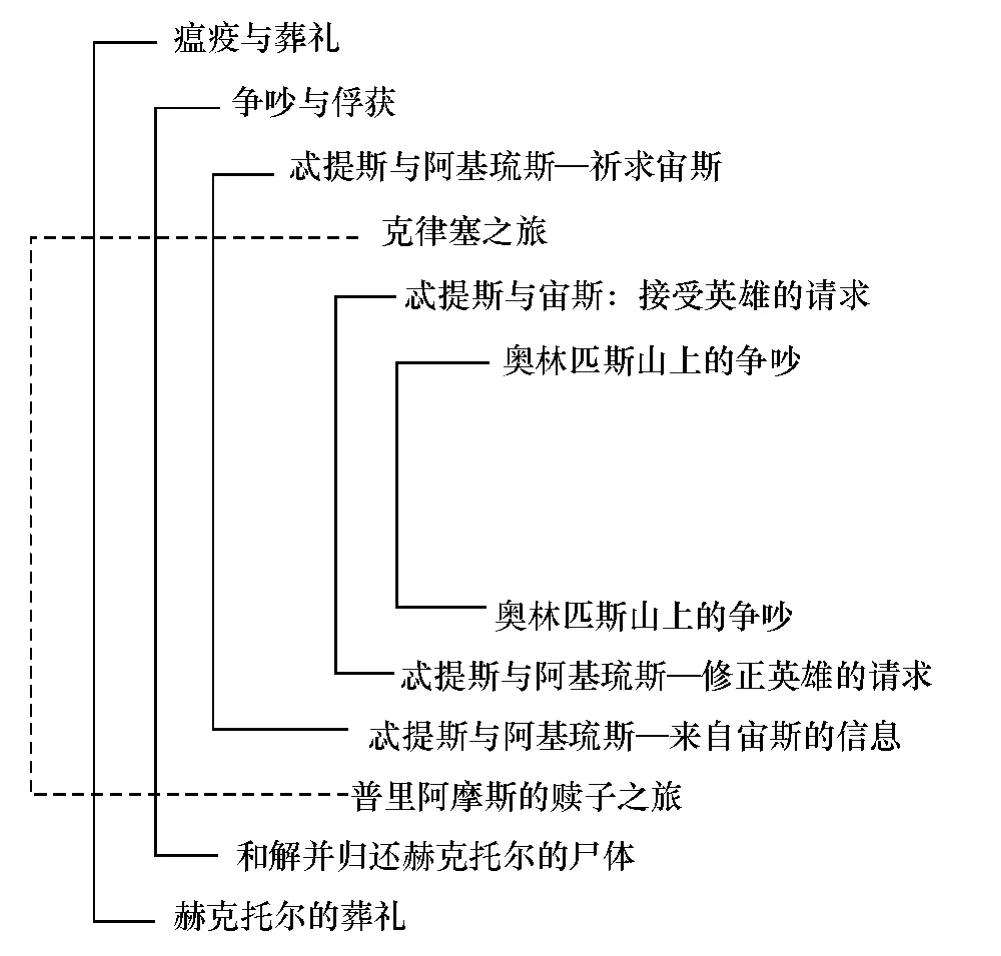

因此,“宙斯的意愿”——这一荷马在史诗开篇点出、又在史诗其他部分多次重复的短语无疑是解读《伊利亚特》的关键线索之一。早在古罗马时期,荷马研究者就发现诗人在叙事时常常以相反的顺序回到之前提到过的事情上,由此形成今人所说的“环”②所谓“环”,是指在荷马史诗中,相同或相似的要素、看法或概念,在故事的开头和结尾都出现,这种重复就是一个“环”。当该单元中一系列元素先是以某种顺序出现,如A—B—C……,然后又在结尾处以相反的顺序再现,即……C—B—A,这就是一系列的“环”。参程志敏:《荷马史诗导读》,上海:华东师范大学出版社,2007年,第153页。。德裔学者W.vanOtterlo于1948年首次提出荷马史诗具有一种奇特而严密的“环形结构”(Ring Composition)。著名荷马研究者 C.H.Whitman在前人发现的基础之上,结合自己多年细读荷马文本的切身体会,认为“环形结构”在荷马史诗中俯拾皆是:大到全书,小到某一卷,甚至数行诗歌都能发现某种环形、对称的几何结构。由于Whitman持论有据,分析透辟,荷马史诗的“环形结构”已成为学界公认的不刊之论。具体到《伊利亚特》,最为著名的“环”是第一卷和最末一卷(第二卷)形成的遥相呼应的对称结构(见右图)①参 C.H.Whitman,Homer and the Heroic Tradition,The Norton Library,p.260.:

从中可以看出,“奥林匹斯”山上的争吵在这两卷史诗中占据中心位置——希腊联军毁灭特洛伊城本是赫拉的意愿,也是“命运的天平”决定的事情②参《伊利亚特》中的诗行(卷8,68—74行):“太阳升到中天时/神和人的父亲平衡一架黄金的天秤/在秤盘上放上两个悲伤的死亡命运/分属驯马的特洛亚人和披铜甲的阿开奥斯人/他提起秤杆/阿开奥斯人的注定的日子往下沉/阿开奥斯人的命运降到养育人的大地上/特洛亚人的命运升到辽阔的天空。”,宙斯在听从女神忒提斯“重视自己的儿子”阿基琉斯的哀告之后,决定先制造阿开奥斯人的败局,以助阿基琉斯成为“挽狂澜于既倒”的人间英雄,这样又造成宙斯与赫拉以及其他支持希腊人获胜的诸神的嫌隙。人间战局的如棋变幻不过是诸神在遥渺的奥林匹斯上争吵、和解的阶段性结果。“宙斯的计划”——先挫败希腊军队的傲气,最终再助他们获胜是《伊利亚特》的关键主题。为了点明这一主题,荷马在这部史诗中多次采用“宙斯的意愿”、“宙斯的意志”等表达。这种基于文本的古典学解读方式在20世纪之前一直是西方经典解读的圭臬。

二

20世纪30年代以降,肇兴于美国学界的“口头诗学派”从一个全新的角度解读荷马史诗。如若按照这派学者的发现进行解读,原本彰明显著的“宙斯意愿”将披上别样的光环。

“口头诗学”理论的创始人米尔曼·帕里最初也是一位古典学研究者,他在青年时代即致力于研究荷马史诗的风格。在1923年完成的硕士论文中,年仅21岁的帕里针对当时西方古典学界聚讼纷纭的“荷马问题”(即荷马是谁?荷马是一人还是多人?),提出自己的见解:

正如“特洛伊陷落”的故事那样,“拉不达刻司之屋”(House of Labdakos)的故事和其他希腊英雄史诗传奇,就其本身而言,它们并非源于某一特定作者的虚构,而是全体人民的创造,并一代又一代相传下来,欣然地传给那些乐意讲述它们的人。因此,在讲述中呈现的风格也不是一种个体的创作,而是大众的传统,并且这是在经过了若干世纪的发展,在诗人和听众中逐步形成的传统。这些英雄诗篇的作者只是遵循(传统)而无须顾忌抄袭,甚至连这样的顾忌都未曾存在过。这并不意味着个人的才能在艺术风格形成上毫无作用,在选择和使用媒介并以之表达其观念上无所作为。亚里士多德指出,与其他诗作的早期作者相较,荷马的高超之处在于对其材料的组织。这表明即使已经确立了形式的限制,但天才却能驾驭形式本身。③[美]弗里著,朝戈金译:《口头诗学:帕里—洛德理论》,北京:社会科学文献出版社,2000年,第48页。

从这段论文开篇提纲挈领的文字中可以看出,帕里在自己研究生涯的开端就不愿拘泥于“分辨派”(荷马史诗由多人诗歌组合而成)和“统一派”(荷马史诗由一位诗人创作而成)的论争窠臼。他独辟蹊径,提出荷马的天才在于既能遵循由前人所规范的艺术惯例,又能更新、优化传统遗产,使之成为不朽的民族史诗。在他的论证之中,我们已然能够看到他在后来提出的著名的“程式”理论的雏形。不过这一时期的帕里,其学术思维依然是传统的古典学者式的,他猜度是某一位诗人而非行吟歌手们完成了荷马史诗。

在五年后写就的博士论文《荷马中的传统特性形容词》(The traditional Epithet in Homer)中,帕里借鉴艾林特、顿泽和韦特等德国古典语文学家的研究成果,并进行了拓展,提出了著名的“名词—特性形容词的程式”(noun-epithet formulas)。上述19世纪德国古典语言文学家都一致强调音韵的重要性,认为荷马在史诗中的遣词造句在很多时候取决于步格的需要。例如顿泽曾撰写题为《关于韵律对荷马之表达的影响》一书,探讨长短格六音步(dactylic hexameter)诗律对于荷马史诗中构词形式的决定作用。而在固定的特性形容词(fixed epithet)领域,顿泽对口头诗学的早期理论建设发挥了更为积极的影响。所谓特性形容词,就是研究者在解读荷马史诗时发现荷马常用一些形容词或形容词短语来表现人或事物的特征,如“捷足的阿基琉斯”、“灰色眼睛的雅典娜”、“有翼飞翔的话语”等等。顿泽认为,荷马在使用这些短语时,其选择的原则与其说是审美的,毋宁说是顺应步格要求的。他在列举了一长串例证之后总结道:

这些挑选出的例子已足以表明诗人的技巧,他怎样去择选和构造固定的特性形容词,特别是处于步格的要求是头等重要的情形之下,只有在极为罕见的情况下,诗人才会偶尔考虑它所具有的意义。①[美]弗里著,朝戈金译:《口头诗学:帕里—洛德理论》,第15,55,59页。

在借鉴前人的基础之上,帕里为自己的研究选取了一个特定的切入点,即关于神祇英雄们的“名词—特性形容词的程式”。阅读荷马史诗的读者,都会不自觉地被荷马奇瑰的语言风格所感染。帕里认为,荷马的独特风格部分源于他对“名词—特性形容词”的使用,诸如“神样的阿基琉斯”、“神样的奥德修斯”、“带玫瑰色手指的黎明”、“七重牛皮的心”等。与顿泽的见解相同,帕里认为荷马在某处称呼阿基琉斯是“捷足”的还是“佩琉斯之子”,并不是因为诗人对人物的特性感兴趣,而是行文处的音韵要求人物搭配这样一个修饰词:

由于荷马的六音步是个复杂的步格网,它只允许在特定的位置纳入某一个特定的词汇和短语形式,所以诗行起着某种选择器的机制作用,并依据步格的构成来为其修辞的诸多要素进行归类排列。一旦被纳入到适当的步格位置上,这些“名词—特性形容词”的程式在诗人的创作中就大有用场了,并且会随着时间的推移,演变成被每一位歌手所采用并传授给其承继者的特殊句法(special diction)的一部分。②[美]弗里著,朝戈金译:《口头诗学:帕里—洛德理论》,第155559页。

在考察“名词—特性形容词”的基础之上,荷马进一步提出他的“程式”理论。所谓程式,就是在“相同的步格(metrical)条件下有规律采用的一组词语,用以表达一个特定的基本观念”③陈戎女:《荷马的世界——现代阐释与比较》,北京:中华书局,2009年,第7页。。荷马史诗中的程式不仅仅局限于“名词—特性形容词”短语,也体现在其他类型的修辞样式之中。例如荷马在谈到奥德修斯时使用的“然而他沉思”、“然而他穿过房间”、“然而当他听到”、“然而那时他坐在那里”……这一系列动词短语也可以归为一个“程式”。

程式并非简单的重复,它具有系统化和效用化的特点,是诗歌作者有意为之的产物:

行吟诗人在诗歌创作中,总是试图立即找出表达其每一个意念的既崇高又易于操作的程式,创造出新的表达——并尽可能地使其效果符合他们关于英雄风格的感觉——用尽可能简单的方式……④[美]弗里著,朝戈金译:《口头诗学:帕里—洛德理论》,第155559页。

帕里认为,荷马史诗中的“程式”,主要运用于对“神祇”和“英雄”的描述。而且,尽管针对不同的神祇和英雄,有大量的修饰短语可供选择;但是在针对某一位神祇和英雄时,多于一个以上的、具有相同节拍的程式却极为罕见。帕里的论断不禁让我们联想到“宙斯的意愿”,在描述宙斯这位奥林匹斯的主神、众神之父时,荷马在不同的段落频繁使用“宙斯的意愿”、“宙斯的意志”、“宙斯的计划”等表达,而这一类词语明显专属于宙斯,因为在荷马对其他神祇的表述中很少见到类似的词汇。如若按照帕里的理论,“宙斯的意愿”在此昭然若揭——它是诗人荷马出于记忆、吟诵以及音韵方面等考虑,特意为宙斯所选择的专属于他的词语,这个词尤其符合“天父”的威严与神圣,因为“宙斯的意志”是一种决定性的力量。

我们在此似乎还可以进一步追问:倘若荷马认为“宙斯的意志”是统治人界与神界的最高力量,那它与《伊利亚特》中提到的“命运的天平”是什么样的关系?换句话说,究竟是什么决定人世的祸福——是命运还是诸神?当然这里又回到了西方古典学界争议的老问题,而帕里的兴趣显然不在于厘清传统的义理的纷争,他更热衷于在前人不曾涉足的领域开疆拓土。

从“程式”理论出发,帕里与他的学生洛德还发现了荷马史诗中反复出现的主题或典型场景(theme or typical scene)以及故事形式或故事类型(story-pattern or tale-type)。他们认为这几个关键性要素应该是口头诗歌而非书面诗歌的特征。因此他们作出一个大胆的推论:所有民族的早期诗歌,包括以荷马为代表的希腊诗歌以及盎格鲁—撒克逊、北欧等地的早期诗歌都应该是口头诗歌。为了验证这一推论,帕里的晚期研究逸出古典学领域,由文本分析转向人类学的田野调查。在两次实地考察南斯拉夫地区现存的由游吟诗人演唱的史诗之后,“口头诗学”理论正式成形。这一理论认为,“表演”是研究口传史诗的“首要问题”:

在活态的口头史诗表演中,传统的传递和歌手的创造一次性同时完成。表演者同时也是创作者,无论表演什么,他都要再创造;他即兴表演的艺术牢牢植根于他对传统要素的把握……歌手的表演和创作将传统与个性融为一体。①陈戎女:《荷马的世界——现代阐释与比较》,第12页。

按照这一理论,我们可以推测,“宙斯的意志”这一表述或许在荷马之前的希腊诗歌中就已存在,而荷马的独创性在于把它嵌放在诗行的特殊位置中(例如史诗开篇和史诗中部等关键性的位置),这种做法既出于音韵方面的考虑,同时也体现了天才诗人在布局谋篇上的匠心独运。

概言之,“口头诗学”理论的兴起“与上个世纪人文和社会科学领域中试图重建历史和偏重历时性研究的偏好有明显的关联。它又是形式主义和结构研究的某种接续”②[美]弗里著,朝戈金译:《口头诗学:帕里—洛德理论》,第17页。。它对民俗学的影响尤为显著——民族志诗学和表演理论都直接脱胎于“帕里—洛德”理论;在另一方面,它又广泛地影响了区域文化研究和各个口传文化传统的研究。不过,就荷马研究这一领域而言,由于“口头诗学”派越来越多地关注口头特征和田野作业,荷马史诗的文本艺术性被搁置一旁。这引起不少西方古典学界研究者的诟病,他们认为口头程式理论最主要的缺陷在于,从一部史诗中寻找传统程式的方法过于机械,从而忽视了荷马史诗的艺术性和独创性。

三

西方古典学界针对“口头诗学”派解构文本作者荷马的诘难在我国学界也能听到回响。2006年,我国著名西学研究者刘小枫先生撰文分析新兴的人类学学科在古典研究领域造成的震荡与危害,题为《人类学的“欲望”与古典》。虽然该文的批判矛头直指当代法国结构主义人类学大师韦尔南,但由于“口头诗学”派与人类学和结构主义有密切的承接关系,这篇文章也可以被视为挑战“口头诗学”派研究范式的檄文。

在这篇文章中,刘小枫先生首先指出人类学在肇兴时期即与古典学在研究对象上形成鲜明差别:人类学研究的是某种尚未达到文明程度的生活方式。而何谓文明呢?按照作者的理解,文明应该是“某种生活方式的典章制度化,从而使得这种生活方式脱离了原始状态”①刘小枫:《人类学的“欲望”与古典》,《中国图书评论》2006年第11期。。持典型精英立场的作者认为,文明的发端和演进依赖民族生活共同体中为数不多的聪明人(我国古代称为“圣人”)体察人世生活的正反经验后总结的一套生活秩序,并将其诉诸文字。而这些文字以经书的形式代代相传,所谓文明便由此得以成形。在以经书定义文明的基础之上,作者进一步将人类学定义为:人类学研究的是没有形成经书的(因而叫做原初的)生活方式(所以人类学离不开“田野调查”)②刘小枫:《人类学的“欲望”与古典》,《中国图书评论2006年第11期。;而传统的古典学研究则以讲授和传承古典经书为己任。

作为西方古典学研究在中国的推动者,刘小枫先生认为新兴的人类学的实质是一场以现代的价值理念反对古典秩序与道德的运动。在现代“平等”、“民主”等观念的影响下,人类学将“没有经书”的原初生活方式纳入自己的研究视野,并排挤传统的经典研究。这种做法造成的恶果是使原本应该承担传承人类文明重任的知识精英不再关注自身文明中最高的部分,转而与普通民众认同,关注不属于自己职责范围内的事物,用“田野调查”替代“经典阅读”:

没过多久,当时在欧洲声名显赫的列维—施特劳斯的人类学就随着结构主义风潮到中国学界来了——据说,法国大学的学生造反运动与结构主义人类学的兴盛不无关系……古典的文明大书随之被赶出学堂,理由是:任何生活方式都是平等的——有人说,结构主义人类学堪称一场“新的理智运动”。③刘小枫:《人类学的“欲望”与古典》,《中国图书评论2006年第11期。

在对人类学这门学科从价值上予以否弃之后,作者指出某些人类学家(例如韦尔南)也研究古典文明,尽管作为学古典出身的马克思主义—结构主义人类学家,韦尔南的成就颇丰,并且在古希腊研究领域享有盛誉,但刘小枫先生认为,韦尔南运用结构主义语言学的系统论和同时性—共时性以及马克思的生产体系来研究古希腊文明,其实质是从一个现代社会科学家头脑中构想出的理论体系出发,而非依循古人自己对自己的理解,这样的现代学术思维任其发展下去,只能是以一孔之见来误读甚至割裂西方古典文明。

尽管这篇文章是在攻击人类学和韦尔南,但作者的判断同样适用于帕里和他的口头诗学。毕竟,帕里的理论就是在结构主义和人类学的启发下应运而生的。虽然“口头诗学”理论扩展了荷马研究的视野,但是也因其将荷马等同于“游吟诗人”从而取消了荷马的神圣性,取消了荷马史诗的经典性。按照刘小枫先生的见解,这无异于庄子《天下篇》中的“一曲之士”,凭借某一种现代理论以为自己已备“天下之美”,进而要“判天地之美,析万物之理,察古人之全”。那么,我们不禁要问,刘小枫先生心目中的荷马研究或是古典学研究应该是怎么样的?他虽然没有在这篇文章中直接作答,但是结合他近年来一直致力于将美国施特劳斯学派的解经传统引入中国学界的做法,施派的观点或许正与他的思虑不谋而合?

施特劳斯学派反对现代流行的种种主义或学说,提倡用古人的眼光去理解古人。他们认为,自己与现代诸种经典阐释流派的差别在于:现代阐释学以一种“进化论”的观点居高临下地俯看古人,认为今必胜昔,现代人必然比古人聪明,因此他们肆无忌惮地运用各种现代理论阐释古代典籍;而施特劳斯学派则首先对“古圣先贤”心怀虔敬,认为经书作者在情智上皆高过现代“知识分子”,因此他们主张师法古人,不带任何偏见地直面经典、细读经典,运用古典智慧来涵养性情,同时应对现代社会的危机。

刘小枫先生的弟子程志敏先生对“宙斯的意愿”的思索,反映了施特劳斯学派经典阐释的某些特征。希腊的神祇最重要的特征是神人同形同性论,除了享受永生的至福之外,他们与人间的君王或英雄并无甚区别。对此,程志敏指出:

在《伊利亚特》中,神明关心凡人,爱护英雄,逐渐摆脱了意气用事的毛病——神明甚至替凡人工作:波塞冬为普里阿摩斯之父亲拉奥墨冬修建一条绕特洛亚的城墙,阿波罗则为拉奥墨冬放牛。神明赏罚分明,维护正义,惩恶扬善——整个特洛亚战争就是对不义的特洛亚人(尤其是帕里斯)实施的惩罚,因此神明永远都是凡夫俗子信赖——且不说“信仰”——的对象。④程志敏:《荷马史诗导读》,第188页。

因此我们可以说,荷马所构筑的奥林匹斯诸神并“不是高高在上遥不可及的超越理性的形上神(metaphysical gods),他们是崇奉英雄、热爱生活、欣赏卓越、追求伟大的希腊人中的一支——最理想的一支”①程志敏:《荷马史诗导读》,第189,175,177页。。

在此我们可以很好地解释前文分析《伊利亚特》中的一个疑点:荷马在表明“宙斯的意志”的重大作用时,又时常提及“命运的天秤”。这两者究竟孰高孰低?决定特洛伊战争胜败的,究竟是神明还是命运?要弄清这个问题,我们首先需要对希腊人心目中的命运做一个界定:表示“命运”的希腊词汇为Moira,它的基本意思是“份额”。在希腊文化中,每个人生来所能拥有的“那一份”是早就注定了的,这就是“命运”。

“命运”一词在《伊利亚特》中共出现48次,并显示出人与神均能感受到的强大威力。女神忒提斯救不了儿子阿基琉斯,因为他“命中注定要早死”;至高无上的宙斯亲眼目睹自己的儿子萨尔佩冬在战场上殒命却爱莫能助,因为“命定我最亲近的儿子将被墨诺提奥斯的儿子帕特罗克洛斯杀死”。老成睿智的捏斯托尔曾断言“甚至雷鸣神宙斯都无法把它逆转”,这个“它”,就是掌握着生杀大权的命运。

既然一切都逃不过命运之绳,还拿神明来做什么?换句话说,命运和宙斯的意志是一种什么关系?这个问题在西方学界引发的争议古已有之,大体上有三种看法:命运等于宙斯的意志;命运高于神明,神明仅是命运的工具;命运和神明是两种不同的宗教原则②程志敏:《荷马史诗导读》,第189,175,177页。。程志敏先生认为,在荷马的笔下,应是命运高于神明,同时命运通过神明的活动来实现,并且同神明一起产生作用。最能表明这种情况的当属《伊利亚特》中多次出现的“命运的天秤”。我们在此仅举其中一例:

天父取出他的那杆黄金天秤,

把两个悲惨的死亡判决放进秤盘,

一个属阿基琉斯,

一个属驯马的赫克托尔,

他提起秤杆中央,赫克托尔一侧下倾,

滑向哈得斯,阿波罗立即把他抛弃。③[古希腊]荷马著,罗念生、王焕生译:《伊利亚特》,第507页。

在这个决定两位最伟大的人间英雄生死的判决场景中,“天秤”成为宙斯行动的指南。正如宙斯通过“托梦”等手段给凡人以启示,命运就通过“天秤”这一中介来指导宙斯。尽管宙斯在命运面前或许稍微有些作为,例如他可以“终于让天秤的杠杆向一边倾斜”,但最终起决定作用的无疑是命运。“命运才是真正的神,尽管它抽象、玄乎、空灵、超验,但正是这种精神性的力量逐渐演化成了后来的理性‘神’。”④程志敏:《荷马史诗导读》,第189,175,177页。

通过展示“宙斯的意志”与“命运的天秤”之间的角力,并最终将命运置于宙斯之上,荷马似乎在向我们暗示他笔下的神明的有限性。诸神尽管强大、不死、欢乐,却并非心想事成,他们不得不因命运的无常而痛苦。由于荷马笔下的人与神同形同性,我们很容易感受荷马实则是借诸神来表达他对人的有限性看法——正如希罗多德所言:“任何人都不能逃脱他的宿命,甚至一位神也不例外。”⑤[古希腊]希罗多德著,王以铸译:《历史》,北京:商务印书馆,1959年,第47页。这种对至高之物保持虔敬,并且对人之为人的力量和限度有清晰认识的态度正是古典精神的核心。在对人的理性盲目自大的现代社会,重读荷马、重新思索“宙斯(或人)的意志”与“命运的天秤”之间的关系可以让我们重新获得谦逊、审慎、节制等古典德性。这就是施特劳斯学派以及国内的古典西学派认为的经典阅读所能带给我们的教益。

综上所述,“口头诗学派”与“施特劳斯学派”的荷马研究尽管看似针锋相对、互相颉颃,实质上都共同推进了荷马史诗的深度阐释,只不过一从音韵角度出发,一从义理角度出发。随着当前学界对古典研究的兴趣日益浓厚,荷马的世界将呈现更加丰富的面相。