“修辞”“立诚”关系辨*

2012-01-22霍四通

霍四通

(复旦大学中文系,上海200433)

提 要 在“修辞立其诚”这句话中,“修辞”是“修辞”,“立其诚”是“立其诚”,二者并列,其间并无多大关联。“修辞立其诚”的本义当为“做会说话的好人”,而非“做老实人,说老实话”。我们不反对普通意义上的“修辞要讲诚信”的通俗用法,但当代修辞学研究不应该以“修辞立其诚”为所谓的指导原则。语言交际中,“诚”是需要论证和建构的。修辞学是语言科学,不是道德说教,过去没有、将来也不会完全负担起移风易俗、匡时救世之重责。

上个世纪八十年代以来,修辞学界兴起了修辞学史研究的热潮。这在一定程度上推动了修辞学著作的大量产出,但客观地说,修辞学史的研究还存在着不少问题。基于这种认识,我们撰写了“中国现代修辞学史学案”系列论文,从几个小问题切入,讨论了修辞学史研究在史实的判明、成就的评价、源流的梳理等方面存在的一些不足。论文发表以后,得到不少师友不同形式的鼓励和支持。同时从去年以来,也有几篇论文对拙文中的一些论述提出了批评意见。(如王希杰2011a、b、c,2012a、b)拙文可能存在一些不够周到、不够严密的地方,对于学者们的关注和意见,我们深表感谢。这些论文的论题主要集中在“修辞立其诚”的讨论上,这个论题确实十分重大,我们虽“卑之无甚高论”,但也愿意不揣谫陋,略陈管见,以就正于大方之家。

一、谁反对“修辞立其诚”?

这几篇论文将拙文(霍四通2009)中的“修辞一定要立其诚吗”理解为“反对修辞立其诚”,并等同于“修辞活动不必讲诚信”、“修辞要说假话”,甚至“反对诚信”等。对于批评者坚持弘扬中国传统文化的精神,我们深表佩服;但我们质疑“修辞立其诚”这句话并不代表我们一定反对“修辞立其诚”,更不代表我们主张“修辞要说假话”。这完全是两个概念,不应将两种态度等同起来。五四运动中,人们曾严格批评过“孝”①,但反对“孝”显然并不等同于主张打爹骂娘,教唆忤逆。早就有人指出,他们只是指出旧礼教中的“孝”实际上包含了不少坏的内容,因而反对把“孝”当作绝对的、不变的、最高的行为标准。(沈友谷1943)

实际上,上世纪八十年代以来,不少前贤时俊都对这句话提出过质疑。钱钟书先生《谈艺录》的补订和《管锥编》,都详细列举了许多资料,通过这些资料,我们可以充分认识到问题的复杂性。高万云教授近年来提出钱钟书和陈望道“双峰并峙”,他在《钱钟书修辞学思想演绎》一书中以钱钟书先生的论述为基础,对“修辞立其诚”的流行用法进行了较有力度的质疑和驳斥。(高万云2006:42-47;另参高万云、鹿晓燕2007)就是指责《修辞学发凡》丢掉了“修辞立其诚”的周振甫先生,在同一本《中国修辞学史》的前文里,也明确指出“修辞不一定都是说真话”,“像不少外交辞令都不免要掩盖真相,很难说‘修辞立其诚’”。(周振甫1991:49)周先生当然是明白“修辞不一定都是说真话”的道理的,但一方面指责《发凡》不讲“修辞立其诚”,另一方面却对《修辞学通诠》不吝溢美之辞。对于这一问题,今天我们不指出来,将来迟早也会有人指出来的。

本人在学习和研究修辞学的过程中,受以上诸家的影响,基本上认可和接受了对“修辞立其诚”的怀疑。我对“修辞立其诚”的质疑是谨慎的,只有那么简单的几句话,在尺度上远没有超过以上诸家。我们的质疑不是第一个,大概也不会是最后一个。就是最近两年,也有不少学者从不同的背景出发,对这个命题提出质疑和否定(如周强2010)。

二、要做“会说话的好人”

要大力弘扬我们的民族传统文化,前提还是要正确理解我们文化的精神内涵。只有充分理解了,才能做到去其糟粕,取其精华,与时俱进。我们质疑“修辞立其诚”这句话,首先就因为,一般人对这句话的理解即“修辞要讲诚信”,完全背离了这句话的真实含义。修辞学的专业研究不应该以讹传讹,甚至树此为研究的根本指导原则。

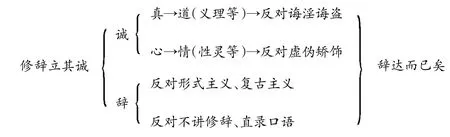

我因为机缘巧合,在上世纪九十年代应邀参与《中国修辞学通史》(明清卷)的编撰工作。在搜集和整理古代修辞学资料的过程中发现,“修辞立其诚”这句话很有问题。在古代文论诗话中,人们都很喜欢引用“修辞立其诚”这句话,各门各派,甚至是观点绝然相左的都反复标榜这句话。这句话在不同的语境中被赋予了不同的含义,变成了使各种理论冠冕堂皇、畅行无阻的万能标签。一句意义明确的话,是不太可能被这样滥用的。所以,结合诸家论述,我们对“修辞立其诚”的含义作了认真的考察,对“修辞”和“立其诚”的关系做了一定的辨析,尤其对其中的“诚”字的含义做了一定的抽象和界定,即确定其核心意义为“真心”,并以此为中心,由“真”和“心”分别向两个方向衍化,以包容不相容的观点(李熙宗等1998:243-245):

其一是前提论,即修辞的前提和目的是“立诚”,“诚”为论述中心。各派所述主张的不同往往由这“诚”字见出。“诚”的核心意义为“真心”,包括客观的“真”和主观的“心”两个方面,所以“诚”的意义基本上也就由“真”和“心”为原点分别向客观和主观两个方向延伸。

另一种可称为结合论。如例12中强调“不可偏废”②,这时“诚”为质为物,变成内容的同义词,而“辞”则为文,是形式,因此强调“修辞立其诚”即为强调文质彬彬,内容和形式的高度统一。

并具体图示为:

图 1:“修辞”“立其诚”关系及“辞”“诚”概念辨析(转自李熙宗 1998:245)

可见,“修辞立其诚”不能狭隘地理解为“要讲诚信”。十多年过去了,以上论述的基本结论还是能站得住的。

而通过进一步的研究,我们今天对“修辞立其诚”的含义又有了新的认识。我们初步的结论是,后世的用法,包括以上有清一代的用法,基本上都背离了这句话的原本意义。拙著《中国现代修辞学的建立:以陈望道〈修辞学发凡〉考释为中心》对此已辨之甚详(霍四通2012:31-36),这里基本上不作重复。我的基本观点是:所谓“修辞立其诚”,“修辞”是“修辞”,“立其诚”是“立其诚”,两者并无多大关系。对于这个论点,最有力的论证可以参考海外学者周策纵先生的《〈易经〉“修辞立其诚”辨》一文。(周策纵2004[1993])

“修辞立其诚”在《易经》里是什么样的含义呢?这一点在周文里也没有详明指出。王希杰先生(1996:120)则指出:“修辞立其诚,包含着合作精神和礼貌态度两个方面。通俗地说,就是‘做老实人,说老实话’。”我们的看法是:“修辞”是对“外”言,指要会说话;“立诚”是对“内”言,指要有修养,做好人。合在一起,就是要做一个“会说话的好人”。从这一点上说,中西修辞论从根源上是基本一致的(博克等1998:89)。重要的是,这种解释,较之“做老实人,说老实话”的通俗解释,给修辞学的研究留下了更大的生存和发展的空间。

首先,“修辞”不是当代修辞学意义上的“修辞”。这里的“辞”,在《易经》中更有可能是指卜辞,在《文心雕龙》里更有可能是指祝盟文辞。无论何种理解,都应是很狭义的、随情应境的用法。③因此,郑子瑜(1984:3)《中国修辞学史稿》就指出:

《易经》里的“修辞”和我们现在所说的“修辞”不同。有人为着适合于今义,将“修辞立其诚”解作“整理其言说以确定所表达之意。”这种说法有点儿牵强附会。

倪景熙《“修辞立其诚”辨》④一文也指出,“‘修辞立其诚’为写文章修辞的一条准则,那是后代的引申”。“它(修辞)的本来意义与现在我们用在文章写作上的‘修辞’是完全不同的”,“我们在批判地继承古代文化遗产时,阐明古代词语,掌握词义的关键在于辨识本义,决不能用引申义去代替它的本义,否则就成为历史的颠倒。”

其次,“修辞”和“立其诚”应该分开理解。按照古人的修辞习惯,在《文言》(乾)里,“修辞立其诚,所以居业也”和上一句的“忠信,所以进德也”是平行句法,“修辞”、“立其诚”和“忠”、“信”也一样,都当分指两样事物。刘勰的《文心雕龙》跟修辞学很有关系,其中的《祝盟》篇的表述就充分证实了这一点。《祝盟》篇中有这么两句话:“感激以立诚,切至以敷辞”;“立诚在肃,修辞必甘”。其中“立诚”都和“修辞”对举,是并列的两个范畴。按杨明照先生补注:“按‘立诚’二字,篇中两见,且与‘修辞’或‘敷辞’对举。”(杨明照 2000:138)

最后,为什么“修辞”要和“立其诚”并列,“修辞”还要放在前面呢?这是因为在春秋战国时代,诸侯纷争,原始儒家把“使于四方”作为建功立业的基础,正所谓“诵《诗》三百,授之以政,不达;使于四方,不能专对;虽多,亦奚以为?”(《论语·子路》)这时,“辞”更多是用来指外交辞令。在杨树达先生的《中国修辞学》中,第二章讨论“修辞之重要”,其第一节“修辞有益”,所举的基本上都是《左传》中的“行人之辞”。和修身养性的“立诚”相比,“修辞”更为重要。这一点我们从《论语·子路》中可以看得很清楚:

子贡问曰:“何如斯可谓之士矣?”子曰:“行己有耻,使于四方,不辱君命,可谓士(霍按:或作“上”)矣。”

曰:“敢问其次。”曰:“宗族称孝焉,乡党称弟焉。”

曰:“敢问其次。”曰:“言必信,行必果,硁硁然小人哉!抑亦可以为次矣。”

可见,在对“士”的划分中,善于外交辞令的地位最高,讲信的最低。注意,《论语》中没有“诚”,“信”就是“诚”。善于外交辞令并且“立诚”,这是“居业”的基础,即所谓“所以居业也”。

语言永远在发展,不少词句的用法都可能会以讹传讹,习非成是,像“致仕”、“七月流火”、“学而优则仕”等大概都是如此。我们并非要学究式地一味排斥流行的理解。我们的态度是,普通百姓把“修辞立其诚”理解为“修辞要讲诚信”,这无可厚非。但是,作为修辞学的专业研究者,我们还是不能望文生义、不求甚解,而应当“字求其训,句索其旨”,认真探究一下这句话的真实内涵。鲁迅曾告诫我们:“博识家的话多浅,专门家的话多悖”(《名人和名言》)。我们深知自己水平有限,因此前文提出的释义也只是一种可能的解释,如果有不对的地方,我们决不会固执己见。

三、从关联论看“修辞”和“立诚”的关联

根据我们的粗浅认识,即便将错就错,把“修辞立其诚”理解为“修辞要讲诚信”,我们也应该看到,修辞学也不应该以此为指导原则。因为诚信与否,本是修辞学研究范畴以外的标准。

我们认为,诚信作为一种道德评价标准,不应该拿来约束和衡量修辞学研究。在西方修辞学中,诚信和修辞(劝服,说辩)的关系问题,在柏拉图时代其实就已经基本解决了(柏拉图《高尔吉亚篇》、《斐德罗篇》)。

诚信,当然是说话、做人的基本准则,但正因为其基本,根本就无须讨论,更不应拿来作为一门学问的根本原则。康德曾依据人的理性推论,讨论过“说谎”是否能作为一个道德法则。他说,人是有理性的,如果人皆撒谎,谎言亦无人相信,世上就再无说谎者了。所以,“说谎”这条准则,一旦把它当作普遍规律来看待,它就自我取消了、自我淘汰了。(邓晓芒2008:19-20)相反地,“不说谎”则可以使人类社会达到一个良性循环,因而可以作为一个先验的“绝对命令”。但实际上,按照康德的逻辑,人皆诚信,天下大同,诚信岂不也是将自己取消了?实际上,不可能人人都说谎,“说谎者悖论”本身就证明了这一点;也很难设想人人都诚信,正如道家言,没有谎言,哪里有诚信呢?两个范畴,本来就是互相依赖,互相彰显的。现代社会的诚信意识和信用制度不正是在与不守信用、不讲诚信的矛盾斗争中发展起来的么?这个简单道理,在中国现代修辞学草创时期,人们就已经认识清楚了:“有由衷之言,即有欺饰之言。有剀切之言,即有诞谩之言。言之无文,行而不远,修辞之学不可不讲也如是夫。”⑤康德将修辞学贬低为“通过乱真的表象进行欺骗的艺术”⑥,若用他的道德哲学来宣扬修辞学要讲绝对的“诚信”,这是一种自我矛盾。而根据当代体验哲学的观点,康德自己的三大批判,乃至康德道德哲学的核心,都是基于隐喻的,“没有隐喻就没有哲学”⑦,所谓的客观的纯粹的实践理性(pure practical reason)是根本不存在的,更不是与生俱来的。

用后现代主义的观点看,诚信与否,不是说写者自己所能说定的,是需要他人来论证和解构的。奥斯丁言语行为理论提出“顺遂条件”(felicity conditions,或译“得体条件”)说,主张要追溯到说话人的本意,才可确定一句话的意义。如承诺说“我答应明天亲自给你一百万元”,必须要看说话人是否诚心,并且在明天确实有这笔钱。这和我们讲的“诚”很接近。但针对这个理论,德里达(Derrida)就驳斥道,本意并非是可以寻觅得到或发现得了的,是需要有听话人来建构、来诠释才能建立的东西。(高辛勇1997:12)

自索绪尔以来,语言学界普遍信奉的交际模式是符号交际的编码—解码模式。但是,交际者的真实意图并不总是符号并且写在脸上,一望即知的。鉴于此,斯珀波和威尔逊提出了著名的关联理论,论证了语言交际的“明示—推理交际模式”(Ostensive-inference Communication)的合理性。她们立论的重要基础就是对交际双方互有知识这一假定的否定:

言者和听者应如何分清哪些是他们的共享定识,哪些不是?要做到这一点,他们就必须另行构建比原定识高一级的二阶定识,以确定哪些是他们共享的一阶定识。但那样一来,他们又应该确认他们共享这些二阶定识,这需要他们再为此构建三阶定识。有的语用学家就此止步(如巴赫与哈尼希[Bach and Harnish](1979)),认为这种做法并无实际意义,因为,正如其他人也意识到的(西弗尔[Schiffer](1972);克拉克与马歇尔[Clark and Marshall](1981)),从原则上说,三阶定识也会有同样的问题,需要构建四阶定识,如是再三,以至无穷。(蒋严译《关联:交际与认知》第21页)

这种否定和我国古代著名的“濠梁之辩”有异曲同工之妙:

他人的内心,他人的诚,就如鱼之乐一样,我们焉可得之?只能充其量如诡辩的庄子,说“知之濠上”罢了。

有人说,骗子之所以得逞,也是利用了“修辞立其诚”,这让他更加坚信“修辞立其诚”。可是,让骗子利用这个原则游刃有余,让诚信的人处处掣肘甘愿受骗,这是什么样的修辞学指导原则?我们可以用关联论来分析一下骗子行骗的例子。关联理论将传信意图(informative intention)和交际意图(communicative intention)区分开来。骗子行骗,当然会掩盖其真实交际意图;被骗者若识别其骗,由于特定的目的,可以装出上当,让骗子确信其行骗成功;骗子若是高手,也可看出被骗者在佯装上当,于是将计就计,设下新的骗局;而被骗者也知道骗子已经知道自己佯装上当,于是佯装不知道骗子已经知道自己佯装上当……这样的游戏,如果骗子和被骗者有足够的耐心,可以无穷地递归下去,这时,谁骗⑧,谁诚,最后谁上当,还很难说。关联理论至少从符号的层面上告诉我们,没有先验的诚存在。对于一般的修辞文本,作者的真实意图,都有一个显现、论证和推理的过程。而根据这个理论,我们也可看出,作者是否诚信,和交际语境有一个是否关联和关联强度的问题。例如,我们从小都学过“谁知盘中餐,粒粒皆辛苦”的句子(《悯农》),但其作者李绅据说暴戾无比。但这并不影响我们从这首诗中获得很多教育。我们首先是不知其人;但即便知其人,也不会因人废言。正确的态度还是如钱钟书(1996:161)所云“固不宜因人而斥其文,亦只可因文而惜其人”。这在精神上是和中国文化尤其是儒家文化中的“不以辞尽人”(《礼记·表记》)、“不因人废言”(《论语·卫灵公》)的传统是完全一致的。

关联理论对共识的否定在一定程度上也为传统修辞学研究中的“争议点”理论提供了学理的基础。争议点理论就是要将诸如诚信这些抽象的普世价值也放到争议的台面上。刘亚猛的《追求象征的力量——关于西方修辞思想的思考》中讨论了帕尔曼的论述:“在具体修辞实践中,对特定价值的诉求往往以‘普世价值’的名义进行,或者反过来说,在修辞者所公开诉求的‘普世价值’的背后往往是相对于受众具有争议性(因而不足以充当“论辩出发点”)的特定价值。”“所有‘通过一般人或者专家的意见而被确立的事实或真理’必然‘容许质疑’(the facts and truths which are accepted by common opinion or by the opinion of specialists become open to question),并且完全可以通过雄辩的干预剥夺(disqualifying)其一度拥有的事实资格或真理资格。”(刘亚猛2004:72-73)

四、修辞学不可承受之重

我们发现,有的专业文献在讨论“修辞立其诚”时不注意区分修辞和修辞学:

“修辞立其诚”!这是中国传统修辞学的精髓所在。……现代修辞学的一个最关键问题,就是要抓住这个“诚”字!把它作为修辞的基本原则,一个最重要的出发点。……现代修辞学应当把“说老实话,做老实人”作为自己的一个最基本的原则。(王希杰1996:118-121)

“修辞立其诚”就是修辞学的生命;修辞学的社会价值全就在这个“诚”字之上;真正的修辞学应当建立在“修辞立其诚”的基础之上。(王希杰《略论“修辞立其诚”》,《苏州教育学院学报》2000年第1期)

这是值得主张修辞不要“立其诚”的学者深思的。这种“不立其诚”修辞学的社会(霍按:似应补“危害”二字)——也许还包括其(霍按:似应补“它”字)危害!——是值得认真思考的。修辞学家对这种抛弃了“立其诚”的原则之后的修辞学的负面结果要不要负一定责任?(王希杰2011c)

修辞学要“立其诚”,修辞学研究也要“立其诚”。(王希杰2012a)

显然,这几段论述将修辞和修辞学混淆了。即便修辞要讲诚信,但修辞学怎么讲诚信呢?修辞学作为语言学科的分支学科(方光焘1997:400),在学科属性上当属经验科学,其研究方法不外乎是举例、论证,在不断证伪的过程中改进语言模型,更新研究范式(Popper1972,Kuhn1970),和“诚”并没有多少交集。诚信,也许只是修辞的“最基本的原则”,而不是修辞学的“最基本的原则”。

修辞有修辞的规律,修辞学有修辞学的准则。“文如其人”,或者“文不如其人”,无论如何,这都是修辞的规律,恐怕并不能证明“修辞要讲诚信”的原则。古人主张“做人须老实,为文要放荡”,这也不能用来证明“修辞立其诚”,这不过是宋代谢枋得《文章轨范》提出的、陈望道先生一再强调的“放胆文”,谈的正是修辞、作文自身的规律(胡裕树等1982,王希杰1983:109)。《文心雕龙》中《程器》篇的论述很值得注意。该篇引用曹丕的“古今文人,(之)类不护细行”并历举司马相如等十六个作家在品德上的缺点,但也并没有把这些作家一棍子打死。因为,“盖人禀五材,修短殊用,自非上哲,难以求备。”理想中的作家当然是“弸中彪外”,文质彬彬,但这也只是理想,修辞还是自有其相对独立的创作规律和评价标准的。

如果将修辞行为的准则和修辞学研究混同起来,那就很容易把社会上对修辞行为的批评大包大揽到修辞学的名下:

弃绝了“修辞立其诚”的修辞学是什么样子的呢?复旦大学哲学教授余吾金⑨在《警惕文化生活中的“修辞学转向”》(《文汇报》2002年12月19日)中说:“在当今全国人的文化生活中,存在着一种比较普遍的倾向,那就是自我包装、自我夸耀和掌握炒作的倾向。借用‘修辞学转向’来指称这种倾向,其含义是:没有事实,只要修辞。”“当一个人、一个单位或团体在大众传媒或其他场合陈述自己的情况时,人们经常看到或听到的是这样的词语,如‘世界一流’、‘国内领先’、‘零的突破’等等。听起来华丽动人,读起来,琅琅上口,但它不过是一场‘修辞上的“革命”而已’。”“‘修辞学转向’的要害是用大话、空话和套话来取代实际行动,用修辞学上的手法来取代现实生活中的真实。在当今的文化生活中,这种倾向是十分有害的,它不但降低了人们相互之间的信任度,也使虚假、浮夸的风气到处蔓延,从而加剧文化的泡沫化。”余吾金教授所反对的修辞学,绝不是“修辞学立其诚”的修辞学,他所批评抨击的东西同“修辞立其诚”的修辞学毫无共同之点的。余吾金教授所攻击的乃是弃绝了“修辞立其诚”的那种修辞学!(王希杰2011c)

俞吾金教授的“修辞”和“修辞学”都是西方的rhetoric概念,这个概念本来就有“夸夸其谈”的贬义用法⑩,俞吾金的批评并无不妥之处。在市场经济快速发展、社会发生深刻变革的今天,出现一些不讲诚信的现象,这也是正常的,但这跟修辞学没有什么关系。修辞学不是伦理学,修辞学研究者应该立足本职工作,没有能力、恐怕也没有必要担负起匡正社会风气的重责。

李安宅(2005:7)说:“中国说话的惯例,多好将一件很简单明了的事说得很神秘。神秘的缘故,就是用的字眼笼统,辗转绎,含义愈远。”类似的,胡绳也严厉批判拿“诚”来做“一字诀”,“自古来讲道德修养的,总想能概括出一个或几个最基本的概念,把这概念当这绝对的、最高的,而且不变的标准。”因为“某一个概念,在其抽象的形态上,固然可以包含好的内容,但一进入具体的运用,因为有了特殊的条件加以限制,其所发生的作用也可能恰恰走到了相反的方向。这更是把这种抽象的概念当做绝对的,不变的教条,必然产生的危险。”(沈友谷1943)把简单的一个字或一句话神秘化,作为一门学问的真谛,古人的这种故弄玄虚的“治学”门径,无论施于今天的哪门学科,恐怕都是不妥当的。

实际上,对于空洞的“诚”的批判,在我们的党史中早有定论。因为这种空洞抽象的概念,任何时代、任何组织、任何党派都可能会拿它来招摇过市。[11]例如:

国民革命的原动力是“诚”。(89页)

所谓力行与致知,必须出于至诚,不能有一点伪言妄行的卑劣行动,亦不能存一点取巧投机的侥幸心理。古人说:“诚者成也”,又说:“不诚无物”。何谓诚?“诚”就是无伪无妄,精益求精的力行。(133-134页)

以言民族固有的精神,则中国智仁勇之三达德,及其所以行此达德之“诚”字,实为我民族德性的结晶。(138页)

这些话出自谁人之口?

原来,这些话都引自一本叫做《中国之命运》(正中书局,1943)的小册子。这本小册子署名“蒋介石”,在历史上可谓臭名昭著,作者把“诚”捧得比谁都高,可实际上如何呢?艾思奇写了《〈中国之命运〉——极端唯心论的愚民哲学》(晓明社,1946),胡绳发表了《论“诚”》,都指出它肆意吹捧“诚”的目的,就是要人民抛弃理性,把“诚”作为“欺骗人民的工具”。而《评〈中国之命运〉》一文更是一针见血指出:呜呼!“公”也,“诚”也,“不自私”也,一切罪恶,假汝之名以行!(《解放日报》1943年7月21日)

可见,无论是从学术发展还是从历史沿革、政治背景等方面看,在今天倡导“修辞立其诚”,恐怕都不很妥当。对于为了避开“说谎者”的难题以论证“修辞立其诚”,还主张修辞学是“贵族”、“君子”的修辞学这样的做法,陈望道先生早已严厉驳斥(陈望道1997:245-246,亦可参见霍四通2012:216),方光焘先生在上世纪五六十年代的“语言与言语问题讨论”中也批评了类似的观点(方光焘1997:358-364)。如果以是否受到社会重视作为评判修辞学的标准,这么一种功利主义的取向,恐怕也和科学精神背道而驰,只会把修辞学研究引入歧途(霍四通2012:313)。

本文努力践行“做老实人,说老实话”的原则,直抒己见,所论或流于浮浅,或竟扞格纰缪,尚请学界友朋不吝赐教,多加指正。

注 释

①在陈望道先生的指导下,浙江省立第一师范学校的施存统在1919年著《非孝》一文最先发难,后来论辩波及全国。参陈望道(1959)《五四运动和文化运动》,载《陈望道语文论集》(上海教育出版社,1997年第2版)。

②章学诚《与朱少白论文》:“诚立何预于辞,而亦要于修辞,明不偏废也。”

③在这些用法上,“修辞立其诚”也应分开理解,即一方面要注意卜辞或祝辞、盟辞的措辞,另一方面也要努力提高道德修养。即便理解成“占卜要恭敬”“祝盟要诚恳”,其中的“诚”跟时下的“诚信”也没多大关系。

④《兰州学刊》,1984年第2期。

⑤《今日之修辞学》,《申报》1910年11月6日。

⑥《判断力批判》,第 53节。参见刘亚猛(2004:36)。

⑦“all philosophical theories,no matter what they may claim about themselves,are necessarily metaphoric in nature. ”(Lakoff&Johnson1999:345);“…it is metaphor that unify their theories and give them the explanatory power they have.There is no Philosophy without metaphor.”(1999:543)

⑧我们也可以换用善意的“隐瞒”来说明这种交际情境。如子女向患绝症的老人隐瞒病情,已知真相的老人佯装上当;子女知道老人已经知道病情,但为了不让老人担心自己,仍装作没发现老人已经知道病情。老人也装作不知道子女知道自己已经知道病情……如此反复,以至无穷。郑树林《几本包着封皮的书》就叙述了这样的故事:“整理父亲的遗物,里面有几本包着封皮的书。”这几本医学书显示了父亲生前曾针对自己的病情积极调理。所以,文章结尾说:“我们以为瞒住了他,其实,是他成功地瞒住了我们……”(《文汇报》2012年4月4日)

⑨原文如此,当为“俞吾金”。参俞吾金《重建思想的维度》(载《社会科学报》2012年8月30日):“(当代中国人的浮躁心态有三种现象。)第一种现象我称之为‘修辞学的转向(rhetorical turn)’。”

⑩这种用法上,“rhetoric”的同义词有:propaganda,bombast,jargon,gibberish,rant,guff,twaddle,grandiloquence,purple prose,sleaze,crud,bullshit,crap,ranting,gutsy gambit,palaver,fluff,prattle,scrabble,harangue,tirade,verbiage,balderdash,rodomontade,flapdoodle,nonsense:‘‘full of sound and fury,signifying nothing.’’等。参 Booth(2004:11-12)。

[11]具有讽刺意义的是,历史上把“修辞立诚”、“忠孝节义”喊得最响的人,私生活往往都秽乱不堪。清初的道学家方苞(“嗜欲、诬友、佞主”等,参暴鸿昌《论方苞与康雍时期的理学》,载《中国史研究》1997年第2期)、李光地(“其初年则卖友,中年则夺情,暮年则居然以外妇之子来归。”参全祖望《答诸生问榕村学术帖子》)等都是这样的例子。所以梁启超指出:“我是最尊崇先辈,万分不愿意说人坏话的人。但对于这群假道学先生实在痛恨不过,破口说那么几句,望读者恕我。”(《中国近三百年学术史》,第九章“程朱学派及其依附者”)