蒙古语领属格词缀研究

2012-01-11哈斯巴特尔

哈斯巴特尔

(黑龙江大学满族语言文化研究中心,黑龙江哈尔滨 150080)

蒙古语领属格词缀研究

哈斯巴特尔

(黑龙江大学满族语言文化研究中心,黑龙江哈尔滨 150080)

蒙古语已经有近千年的文字史,在这近千年的时间里由于文字和语言的发展变化不平衡,书面语和口语领属格词缀之间产生了一定差别。通过分析和解释这些差别产生的原因,了解了领属格词缀的更早期形式。根据蒙古语族诸语言领属格词缀并结合阿尔泰语系其他语族语言领属格词缀,得以重建了共同蒙古语时期领属格词缀为*-ın、*-in。

蒙古语;领属格;词缀

一 蒙古语书面语领属格词缀

蒙古语书面语中领属格词缀采用-yin;-un、-ün;-u、-ü等几种形式。这几种不同词缀之间意义上不存在任何区别。因此,它们之间所表现出来的区别只是纯语音学基础上的区别。这几种词缀的接用条件可以说明这个问题。

根据接用条件,可以将以上领属格词缀分为如下两类来进行分析:

-yin为一类,它接用于以元音结尾的词干后;

-un、-ün 和-u、-ü 为又一类,它们接用于以辅音结尾的词干后。但是,-un、-ün 和-u、-ü 之间又有区别。依据辅音性质的不同而这两种词缀的接用方法也不一样。-un、-ün接用在除鼻辅音-n以外的其他辅音结尾的词干后;-u、-ü则接用在以鼻辅音-n结尾的词干后。因此,这两种词缀的接用条件构成了互补关系,它表明这些词缀的区别是基于接加词缀的语音环境而出现的不同变化形式。例如:

-ü — kümün-ü yaγuma“别人的东西”(根据元音和谐律,阴性元音词后接-ü词缀)。

根据以上接用方法知道,书面语领属格词缀实际上只有两种,即接用于元音后的-yin和接用于辅音后的-un、-ün。-u、-ü 词缀是-un、-ün 词缀的变化形式。这是由于以-n结尾的词干后再接用以-n结尾的-un、-ün词缀时,受词干末-n辅音的影响,词缀末-n辅音脱落掉了。从这里看到,对书面语词缀产生影响的因素有两个,一个是词干末的语音性质,依据词干末语音是元音或是辅音而有不同词缀形式;另一个是受元音和谐律的制约而出现的阳性元音的词缀和阴性元音的词缀。由于-yin词缀的元音是中性元音,所以,它可以接用于以任何元音结尾的词干后。

二 关于蒙古语书面语领属格词缀-yin和-un、-ün的关系

书面语领属格词缀-yin和-un、-ün是有区别的,这种区别的性质不是蒙古语常见的元音和谐律要求下产生的区别,它们是接加于不同性质的词干时为了连接不同结尾音而出现的词缀形式。那么,这些不同词缀的相互关系是什么,他们中的哪一个词缀是原来固有词缀?他们又是怎么发展来的?这些问题还需要进一步明确。

(一)关于-yin词缀

-yin是接用于以元音结尾的词干后的词缀。例如:

aqa-yin mori-yi unu u irebe“骑哥哥的马来的”

这个词缀在13世纪的中世纪蒙古文文献中也已经存在,而且它的用法与现代蒙古语一样,也接用于以元音结尾的词干后。例如:

可是还发现,在中世纪蒙古文文献中,以元音结尾的词干后除了接用-yin词缀以外,还见到接用-in词缀的现象。例如:

yeke monγγul ulus-un dalai-in“大蒙古国海的”《贵由汗玺文》(1246)[1]17

misiqa-in nom tegri tor tayikci ünen bai《1290 年阿尔衮汗给基督教帕普(pap)尼古拉四世的书信》[1]51

abdura-in“箱内的”《苏拉卡尔奈传》(残卷)[1]453

qaranggu-in“黑暗里的”《苏拉卡尔奈传》(残卷)[1]456

nasu-in“一生的”《苏拉卡尔奈传》(残卷)[1]456

对于同时出现的-yin和-in领属格词缀的关系,-in是固有的词缀形式,-yin是-in的规范后的书写形式。

因为,尽管领属格词缀-in在书写规则上一般都要分开写,但是却要与前面的词干一起连读,于是,上例的abdura-in要读作abdurain,而将abdurain再书写成文字时,根据书写规则需要在词尾元音和词缀元音这两个元音之间插入一个连接符号y,以便构成两个音节结构,因为在文字法上两个元音不能连写。于是-in便书写为-yin。随着这个书写法的逐渐稳定和规范下来,它也成为正规的一种书写形式。因此,-yin中的y辅音实际上是两个元音之间插入的连接辅音,是书写规范要求下出现的产物。但是,在-in→-yin的规范过程中曾有过-in和-yin相互混写的过渡阶段。以上用法就是这个过渡阶段的反映。

根据现代蒙古语和蒙古语族诸语言以及阿尔泰语系其他语族语言领属格词缀,我们认为共同蒙古语时期的领属格词缀是*-ın、*-in(对此后文中将进行专门讨论),因此,中世纪蒙古语中见到的-in是*-ın、*-in 的直接继承形式。

(二)关于-un、-ün 和-u、-ü 词缀

-un、-ün 和-u、-ü 词缀是接用于辅音结尾的词干后的词缀。这两种词缀,又根据结尾辅音的性质,再细分为以-n结尾的词干后接用-u、-ü和以-n以外的其他辅音结尾的词干后接用-un、-ün两种。由此知道,-u、-ü 和-un、-ün 是同一个词缀的条件变体,就是说,-u、-ü 词缀是在以-n 结尾的词干后接用-un、-ün时,受词干末-n的影响,词缀-n辅音脱落形成的。因此,辅音结尾的词干后曾只有-un、-ün一种词缀。

(三)关于-in 和-un、-ün 的关系

上面提到,书面语的-yin是-in的加有连接辅音的词缀形式,而-in是由早期*-ın、*-in继承来的词缀形式。早期蒙古语依据元音和谐律,词缀一般分为阳性元音的和阴性元音的两列变体形式,*-ın、*-in就属于这种变体词缀形式。在以后的发展中,阳性元音ı消失,于是阴性元音i就演变成为中性元音,它可以出现于阳性元音的词中和阴性元音的词中。这样,早期的*-ın、*-in两个词缀就合并为一个词缀-in,继而-in又被规范为-yin。

但是,出现在辅音后的词缀却是采用圆唇元音的-un、-ün,这个-un、-ün 既不是早期*-ın、*-in 的继承形式,又不是在元音和谐规律下出现的变体形式。所以,-un、-ün的来源需要进一步分析和明确。

考虑-un、-ün的来源时,不能孤立地就一个词缀来进行观察,而应将它放到整个词缀系统中根据语言实际去观察。这样观察时发现如下一些带有普遍性的现象,这些现象对于解释-un、-ün的来源具有帮助。

在书面语中接用词缀时往往根据词干的结尾语音的元音或辅音性质,采用两种不同的词缀形式。例如:

宾格词缀:

-yi——接用于元音结尾词干后;

-i——接用于辅音结尾的词干后;

工具格词缀:

-bar(-ber)——接用于元音结尾的词干后;

-iyar(-iyer)——接用于辅音结尾的词干后;

反身领属词缀:

-ban(-ben)——接用于元音结尾的词干后;

-iyan(-iyen)——接用于辅音结尾的词干后。

这些词缀根据不同的连接需要,插入了不同的连接音。宾格词缀的-yi中,插入了y辅音;工具格词缀的-bar(-ber)和-iyar(-iyer)中,插入了 b和 iy音;反身领属词缀的插入连接音也与工具格词缀一样。以上这些插入的连接音,满足了连接部位构成音节结构的需要的同时也区别了接用于不同词干的不同词缀形式。-yin是属于这类现象的。

连接于元音结尾的词干后的词缀与连接于辅音结尾的词干后的词缀需要相互区别。基于这种需要,当在辅音结尾的词干后连接-in词缀时,为了与元音后接用的-yin相区别,就采用了将词缀展唇元音i变为圆唇元音的方法,将-in写作-un、-ün。于是就形成在以元音结尾的词干后用-yin,而在以辅音结尾的词干后用-un、-ün的接用规范。而这种用法可能是受到如下用法的启示,才以圆唇元音取代展唇元音的。

观察蒙古文的书写规则时发现,连接以辅音结尾的词干和辅音开头的词缀时往往习惯于将元音u、ü插入其间,构成音节。例如:

γar“出”+-γ——γaruγ“让出去”

eɡüs“发生”+-l——eɡüsül“起源”

ulus“国家”+-d——ulus-ud“很多国家”

在这里,u、ü是连接音。可能是依据如上习惯用法,将出现于辅音后的领属格词缀-in改变为-un、-ün 的。

于是,共同蒙古语时期的领属格词缀*-ın、*-in在书面语中依据词干结尾语音性质而演变为-yin和-un、-ün 两种词缀形式。

三 关于蒙古语口语领属格词缀

蒙古语口语领属格词缀与书面语领属格词缀不完全一致,口语领属格词缀以-ıːn、-iːn 和-æː、-eː的两种形式出现。例如:

mal-ıːn xaʃaː“畜舍,畜圈”

uxr-iːn əbər“牛角”

man-æːnutuɡ“咱们的家乡”

xun-eːʤɔːs“别人的钱”

根据以上例词可以容易地看到它们的接用方法,在以-n辅音结尾的词干后按元音和谐律接用-æː、-eː词缀,在以-n辅音以外的其他辅音结尾的词干后,按元音和谐律接用-ıːn、-iːn 词缀。以上接用词缀方法表明,口语中的领属格词缀只有一个接用条件,那就是接用在以辅音结尾的词干后。口语中已经没有以元音结尾的词干,所以,接用于元音词干结尾的词缀也就消失了。

口语的这种变化,与蒙古语一个普遍存在的语音演变规律直接相关。与书面语比较,由于口语中词中元音变弱乃至脱落,尤其是处于词尾部位的元音更容易脱落,从而使词的音节结构发生变化和减缩,词尾原来的开音节结构都演变成了闭音节结构。例如:

书面语:kümün-ü yaγuma ——口语:xun-eːjim“别人的东西”

由于元音脱落,词尾只剩下辅音结尾的词干了。

辅音之后接用的-ıːn、-iːn 和-æː、-eː词缀之间又有区别。在以-n辅音结尾的词干后根据元音和谐律接用-æː、-eː词缀,在以-n以外的其他辅音结尾的词干后根据元音和谐律接用-ıːn、-iːn词缀。因此,-ıːn、-iːn 和-æː、-eː的接用条件具有互补性。根据这两种词缀的互补条件,我们认为-ıːn、-iːn 和-æː、-eː尽管存在着形式上的不同,但是仍然是同一个词缀的不同变化形式。正如书面语的-un、-ün和-u、-ü两个词缀是-un→-u、-ün→-ü 一样,口语中的-ıːn、-iːn和-æː、-eː也是同一个词缀的不同变化形式。就是说,在以-n以外的其他辅音结尾的词干后接用-ıːn、-iːn 时,词缀形式不发生变化,-ıːn、-iːn 以原有形式保留不变;而当-ıːn、-iːn 接用在以-n 结尾的词干后时,与-un、-ün→-u、-ü 的关系一样,-ıːn、-iːn 的词尾辅音-n 脱落,变成-ıː、-iː。

但是,口语中没有看到由-ıːn、-iːn 演变来的-ıː、-iː。这是因为-ıː、-iː继续发生了变化。由于领属格词缀-ıː、-iː总是处在词尾位置,所以处在这个位置上的-ıː、-iː在语流中往往被抬高发音。于是,-ıː、-iː的开口度增大,结果,-ıː、-iː被发作复元音性质的-ai、-ei。例如布里亚特语中的领属格词缀-aй(-гaй)。而在大多数方言中,-ai、-ei则进一步发生变化,演变为前元音的-æː、-eː。例如蒙古语:ʤœtʃn-æː“客人的”。而且,-æː、-eː词缀的应用范围逐渐在扩展,开始以-næː、-neː的结合形式(与词尾辅音-n结合)取代-ıːn、-iːn。例如:mal-næː“牲畜的”。这种趋势在东部地区的方言土语中逐渐取得强势地位的同时-ıːn、-iːn 趋于消失,例如在喀喇沁、科尔沁等土语中。

然而在巴尔虎土语中,领属格词缀依然停留在-ıːn、-iːn 和-ıː、-iː的发展阶段上,这里没有发生上述变化。例如:

duː(ɡ)-iːŋ xuːŋ“弟弟的儿子”

min-iːɡər“我的家”

实际上在蒙古语中-ıː、-iː也并非完全消失,它仍保留在一些词中,例如在人称代词中的-ıː、-iː。

min-iːnɔm“我的书”,ʃin-iːdəːl“你的衣服”

将以上讨论归纳起来看,口语中的领属格词缀经历了-ıːn、-iːn→-ıː、-iː→-ai、-ei→-æː、-eː~ -næː、-neː的发展和变化。

四 关于蒙古语书面语领属格词缀和口语领属格词缀的不同发展和变化

通过以上研究,看到了领属格词缀在书面语和口语中的不同发展和变化。书面语中主要发生了基于连接词干的需要而在书写规则上做了一些规范,而口语中则是在语言内部语音演变规律制约下发生了一系列的发展变化。书面语和口语的如上不同,导致领属格词缀中发生了不同差别。即:

对于书面语词缀的连接音,上面已经做过分析,这里就不再重述。对于口语词缀的发展变化,还需要从蒙古语内部的语音规律再做些分析和说明。

对口语领属格词缀发生影响的语音变化主要有两个,一个是接加词缀方面,以元音结尾的开音节结构消失后只剩下了辅音结尾的闭音节结构;另一个是词缀元音,即从原来的单元音演变为长元音。

(一)关于结尾音节成为闭音节结构

由于文字和语言之间的发展不平衡,与书面语比较,蒙古语在词重音和词节律的共同作用下其结构发生了变化。通过词中元音的弱化乃至消失,导致蒙古语的音节结构发生了紧缩变化,词中开始出现了诸多复辅音。例如:

这种变化结果,原来以元音结尾的词干都演变成了以辅音结尾的词干(如上例),从而影响到领属格词缀,领属格词缀中接用于元音结尾词干后的词缀消失,只剩下了接用于辅音结尾词干后的词缀。

(二)关于短元音演变为长元音

早期语言中没有长元音音位,现代蒙古语中的长元音是中世纪以后才开始形成的。因为根据中世纪蒙古语文献,在中世纪蒙古语时期虽然已经有了长元音音位的发展趋势,但是长元音还没有完全形成。据中世纪蒙古语语音特点,在中世纪蒙古语中词中长元音音组元音间辅音已经弱化,但是还没有完全消失,它还有着构成音节的作用。例如《蒙古秘史》中:

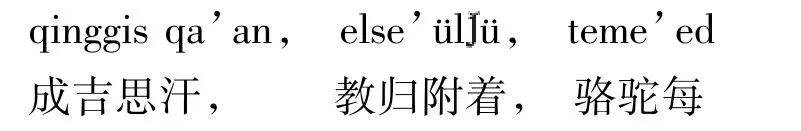

上例 qa’an、else’ül ü、teme’ed 等词中音组-a’a-、-e’ü-、-e’e-中的[’],代表了虽然已经弱化,但还没有完全脱落的舌根辅音。这些辅音尽管已经失去塞辅音性质,但是仍然以浊音性质保留着音位位置。《蒙古秘史》中见到的如上[’],在现代蒙古语中已经完全脱落并演变成了长元音音位aː、uː、əː,即 qa’an→xaːn、else’ül ü→əlsuːlʤ、teme’ed→təməːd。

类似现象至今还保留在蒙古语喀喇沁土语中。例如:

ɡæ’æː(书面语 γaqai)“猪”,nœ’œː(书面语 noqai)“狗”

喀喇沁土语的-æ’æː、-œ’œː中,以[’]形式依然保留着元音间舌根塞辅音。但是,很明显后一个元音已经变长,随着元音间[’]的消失,前后元音将合并为一个长元音。这种现象在其他方言中都以长元音音位形式宣告了这一发展过程的结束。

以上是长元音的一个主要来源。在现代蒙古语中,除了上述音组演变成了长元音以外,还有一种情况,那就是尽管不是长元音音组,但是仍然演变出了长元音。这是一些单元音,尤其是单音节词中的单元音,也模仿长元音而变成了长元音。例如:

这种演变现象不仅存在于词中,也存在于一些词缀中。例如:

由于以上原因,领属格词缀*-ın、*-in也不例外,它也演变成了长元音的-ıːn、-iːn。-ıːn、-iːn 在-n辅音结尾的词干后接用时又进一步演变成了-ıː、-iː并继而演变成了-æː、-eː。

由此知道,早期*-ın、*-in在书面语中规范为-yin的词缀形式,而在口语中,它演变为长元音的-ıːn、-iːn。

由于书面语和口语的上述一系列不同发展和变化,书面语领属格词缀和口语领属格词缀之间出现了不对应关系。

五 共同蒙古语时期的领属格词缀

蒙古语是从共同蒙古语发展来的,共同蒙古语解体以后先后发展成为现在的蒙古语族的诸语言。因此,重建共同蒙古语时期的领属格词缀时必须以蒙古语族语言的领属格词缀为比较基础。

共同蒙古语解体后分化为现在的蒙古语、布里亚特语、卡尔梅克语、达斡尔语、莫戈勒语、东部裕固语、保安语、土族语和东乡语等九种语言。比较这九种语言的领属格词缀时发现,它们相互之间基本相似或基本一样。即:

土族语:-nɘ(互助方言)、-ni(民和方言)

保安语:-nə

东乡语:-ni(-ji)

东部裕固语:-iːn、-ə、-n

莫戈勒语:-iː

蒙古语(口语):-iːn、-iː

卡尔梅克语:-ин、-н、-a、-э

布里亚特语:-aй(-гaй)、-ын(-иин、-н)[2]

通过比较看到,以上诸语言的领属格词缀之间存在着如下共性特点:

1.词缀元音方面,基本上都是以展唇元音出现,其中前元音 i或 iː居多。如:-ni、-iːn、-iː、-i等;

2.词缀末辅音方面,一些词缀以-n结尾。如:-iːn、-ин、-ын 等;

根据这两个共性特点,再结合普遍存在的元音和谐律,可以将它们的共同形式重建为*-ın、*-in。而重建的*-ın、*-in词缀,还可以进一步得到满-通古斯语族语言和突厥语族语言等阿尔泰语系的其他语言的支持。在满-通古斯语族语言和突厥语族语言中领属格词缀也保持着与上述共同蒙古语*-ın、*-in基本一致的词缀形式。例如:

满-通古斯语族语言,例如:

满语:-i(-ni);

鄂温克语:-nı、-ni;

赫哲语:-i、-ji;

鄂伦春语:-ŋı、-ŋi等。(参见相关语言简志)

突厥语族语言(仅以部分语言为例),例如:

维吾尔语:-niŋ

乌兹别克语:-нинг

楚瓦什语:ən

土耳其语:-nın、-nin;-nɷn、-nun(以元音结尾的词干后)

-ın、-in;-ɷn、-un(以辅音结尾的词干后)[3]

而古突厥语八世纪突厥语碑文中的领属格词缀则是-ïn、-iŋ、-ïŋ。例如:

ol sad-ïn əsidip“听了他的话”(《敦欲谷碑》公元712-716年)

biz-iŋ“我们的”(《阙特勤碑》公元732年)

以上诸语言的领属格词缀与重建的蒙古语共同语的*-ın、*-in之间存在着基本相似的内在联系,这些内在联系就是发生学上的联系;同时,它们之间也存在着不尽相同的差异,这些差异就是分化为不同语言之后,在不同语言的内部发展规律支配下所产生的具有不同语言特点的一些发展变化。所以,这些不同差异不影响它们之间存在着同源关系。因此,根据以上情况,所重建的蒙古语共同语领属格词缀为*-ın、*-in 是可信的。

由于分化后的蒙古语族诸语言的内部发展规律不尽相同,所以,领属格词缀*-ın、*-in在各语言中经历了不尽相同的发展和变化。这些发展和变化可以归纳为如下几点:

元音方面

1.多数语言中阳性元音ı和阴性元音i合并为阴性元音,在少数语言中ı演变为a,如在卡尔梅克语中的-a,-i则演变为ə,如卡尔梅克语中的-э以及保安语、东部裕固语等中的-nə、-ə等;这实际上是元音ı、i的开口度由闭向开方向加大的结果,于是就出现了 ı→a、i→ə 和 a→æ ~ə→e的发展;

2.短元音发展为长元音或复元音,即 i→iː;ı→a→ai→æː~ i→ə→əi→eː;

3.元音脱落,结果-iːn 只剩下辅音-n,如东部裕固语中的-n,这实际上是-iːn出现在元音后时的变体。

词尾辅音方面

词尾辅音-n脱落,这一变化在多数语言中都有,是由于出现于以-n结尾的词干后时的变化形式;

词缀首辅音

有的词缀首增生了n-,这是词干末的-n与词缀结合构成的,如土族语-nɘ、保安语-ni等。

以上这些语音变化都不是孤立进行的语音变化,这些变化都是在每一个具体语言内部的演变规律制约下出现的一些语音变化。

[1]道布整理、转写、注释,巴·巴根校.回鹘式蒙古文文献汇编[M].北京:民族出版社,1983.

[2]哈斯巴特尔.关于蒙古语族语言格范畴[J].内蒙古大学学报:蒙文版,1982(1):192-193.

[3][苏]埃·捷尼舍夫.突厥语言研究导论[M].北京:中国社会科学出版社,1981.

(责任编辑 郭庆华)

On Mongolian Genitive Affixes

Hasibateer

(Center for Manchu Language and Culture Studies,Heilongjiang University,Harbin150080,China)

The Mongolian has a thousand year's writing history.In this millennium,because of the imbalance of the development and changes of writing and language,some differences emerged in the genitive affixes of written and oral languages.Through the analysis and the explanation of the causes of those differences,the earlier forms of genitive affixes are revealed.Besides,the genitive affixes in the common Mongolian period are reconstructed as*-ın and*-in according to the genitive affixes of each language in Mongolian family and combined with the genitive affixes of other language family of Altaic.

Mongolian;genitive;affixes

H212

A

1000-5935(2012)05-0018-06

2012-07-02

哈斯巴特尔(1946-),男,蒙古族,内蒙古赤峰人,黑龙江大学满族语言文化研究中心教授、博士生导师,主要从事满语、蒙古语研究和阿尔泰语系诸语言比较研究以及词源文化比较研究。