论保唐片方言的归属

2012-01-11张树铮

张树铮

一、保唐片方言在冀鲁官话中的尴尬地位

《中国语言地图集》分冀鲁官话为三片:保(定)唐(山)片、石(家庄)济(南)片、沧(州)惠(民)片,其中保唐片分涞(源)阜(平)、定(州)霸(州)、天津、蓟(县)遵(化)、滦(县)昌(黎)、抚(宁)(卢)龙6个小片,主要分布在从河北西境的涞源到保定、天津再到冀东的山海关一线,另有山西的广灵一点。从语言地理看,保唐片西及西北与晋方言接壤,北边拱卫北京官话,东边则阻断了北京官话和东北官话,其南与冀鲁官话的另外两片石济片和沧惠片呈品字形分布。据统计,保唐片共有72个县市区,人口约3253万①参见钱曾怡主编:《汉语官话方言研究》第四章《冀鲁官话》,济南:齐鲁书社,2010年。其中,分区的市以区为单位,如唐山市下辖6个区,按6区计算。冀鲁官话总使用人数约9159万。。

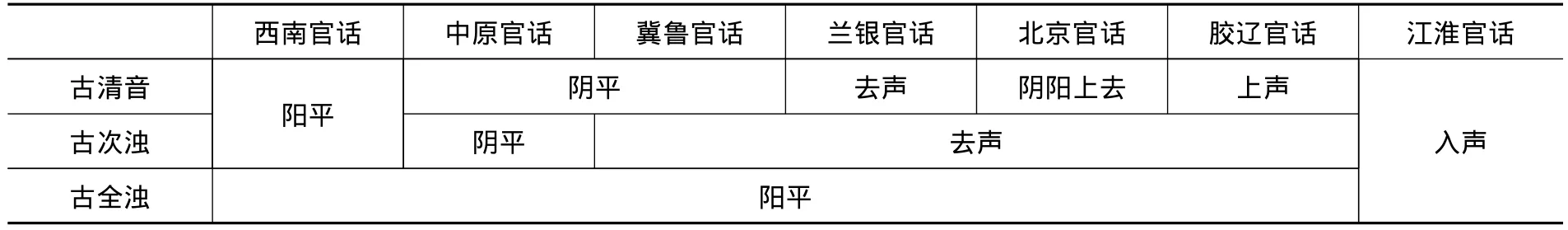

保唐片虽为冀鲁官话鼎立的三片之一,但却不具有冀鲁官话的典型特征。据《中国语言地图集》(以下简称《地图集》),官话方言的次方言,是根据中古入声的今调类的特点来划分的,具体情况详见表1。

表1 官话方言古入声的今读(《地图集》A2-2表三)② 中国社会科学院、澳大利亚人文科学院:《中国语言地图集》,香港:朗文出版(远东)有限公司,1987年。

可见,除去保留入声的江淮官话外,冀鲁官话是以古次浊入读去声区别于中原官话而以古清入读阴平区别于北京官话、胶辽官话和兰银官话的(西南官话入声统读阳平)。然而,保唐片方言的古清入字并不全归阴平,而是分归阴阳上去四声,换句话说,与北京官话特点相同。《地图集》(B2)指出(其中的“北方官话”即冀鲁官话):

北方官话区分为保唐、石济、沧惠三片。古入声清音声母字石济片今读阴平;沧惠片今多数读阴平,少数读上声,但章桓小片入声自成调类,只有少数字读阴平;保唐片也分归阴阳上去四声,其中归阴平、上声的字比北京多是本片的特点。……保唐片阴阳上去四声的调值跟北京话差别显著;同时本片的定霸小片多数点去声字加轻声连读还分阴去和阳去,北京官话区没有这种现象。现在把保唐片也画归北方官话。

也就是说,在对保唐片方言的处理上,《地图集》并没有坚持古入声字今读的分区标准,而是将古入声字今读特点与北京官话相同的保唐片方言根据其他方面的差异划归了冀鲁官话。但是这样一来,冀鲁官话的总体特点就成了问题:如果说冀鲁官话的特点是古清入声字今读阴平,就需把三分之一的保唐片除外(如表1中的“冀鲁官话”就不包括保唐片);如果说不是古清入字今读阴平,那又是什么呢?

同时,若将保唐片方言归冀鲁官话,那么冀鲁官话与北京官话的区分也成了一个问题。在这方面,石济片和沧惠片是没有问题的,古清入字今读阴平,足以将它们与北京官话区分开来,但保唐片凭什么与北京官话相区别呢?《地图集》指出了保唐片方言与北京官话的两点不同:一是四声的调值不同于北京官话,二是定霸小片多数点去声在轻声前的连读中能够区分阴去和阳去。首先,这两点所涉及的并不是官话方言次方言分区的一般标准;其次,如果说这两点是保唐片方言与北京官话的区别,那么它们同时也是保唐片方言不同于其他冀鲁官话(石济片、沧惠片)的特点。

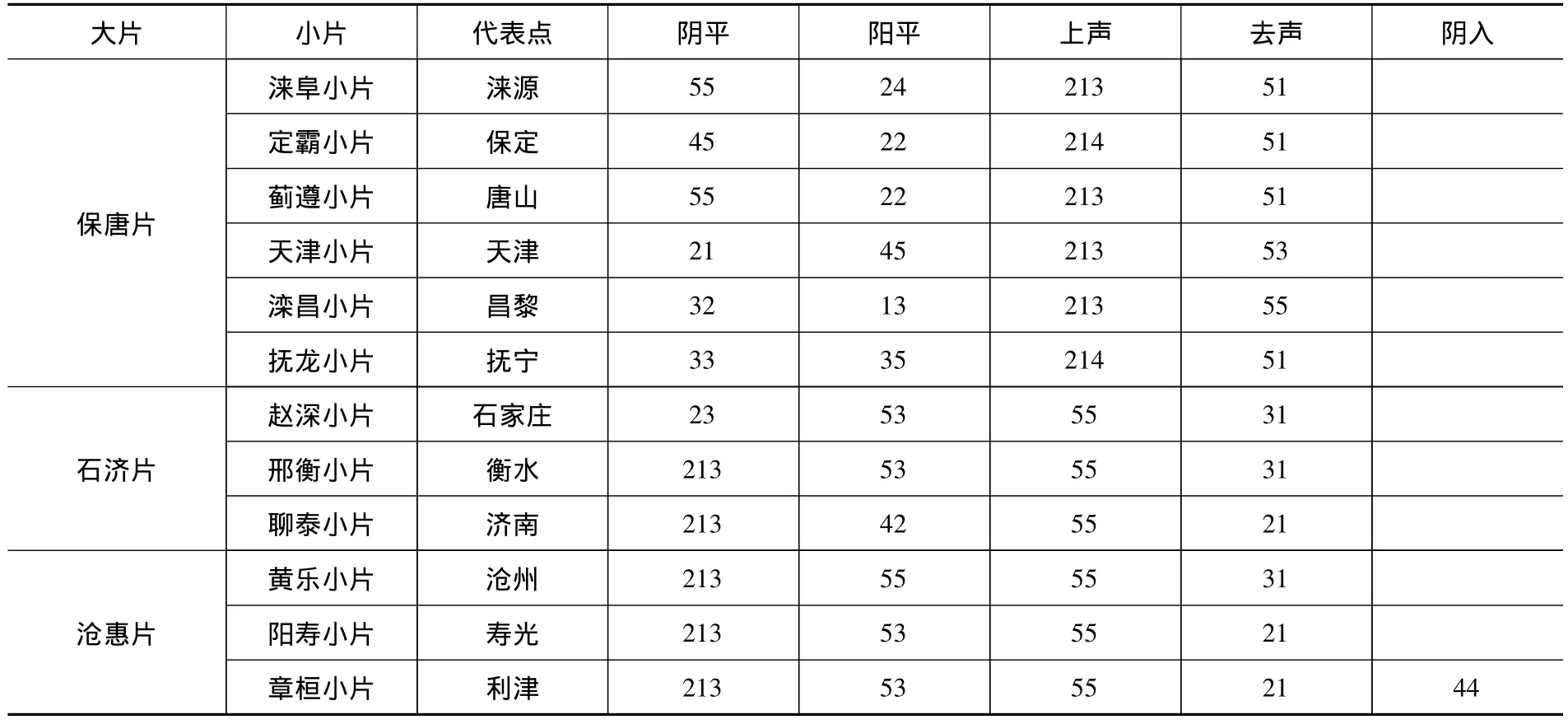

从四声调值来看,保唐片方言固然不同于北京官话,但与石济片和沧惠片也不相同。请看下表:

表2 冀鲁官话调值表

由上表可见,石济片和沧惠片在调值上非常接近:阴平都是低降升或低升调,阳平都是高降调,上声都是高平调,去声都是较低的降调,而保唐片则内部不太一致。保唐片中,最为一致的是上声,各地都是降升调——请注意,这一调值与石济片、沧惠片很不相同而与北京官话相同。其次是去声,6个小片中有4个是全降调51与北京话相同,其余一个是高降,一个是高平,可以说,保唐片的去声起点都是高的,这一特点也与北京官话相似。阴平和阳平的调值保唐片内部差异大一些:阴平,涞源、唐山两点与北京话相同(55),抚宁与北京话相近(33),保定与北京话也有一些相似(都是高调),只有天津和昌黎是低调(且是降调的21、32);阳平,抚宁与北京话相同(35),天津和涞源与北京话相近(45、24),保定、唐山和昌黎与北京话不同(低调,且为平调或降调22、13)。如果以北京话为参照,则石济片和沧惠片与北京话四个调类无一相同,而保唐片都有部分与或大部与北京话相同或相近。就保唐片内部各小片来说,涞源和抚宁与北京话最为接近,唐山次之(只有阳平不同),天津又次之(阴平不同,阳平和去声调型相同,升降幅度有差异),保定再次之(阴平和阳平都与北京不同,不过阴平为高调与北京相同),最远是昌黎(阴平、阳平和去声都与北京不同,不过,上声和阳平的调型与北京相同,去声的起点也与北京相同)。以上所述各地调值的关系可以表示如下:

北京→抚宁、涞源→唐山→天津→保定→昌黎→石济片、沧惠片

也就是说,即以调值而论,保唐片的调值尽管不同于北京官话,但更不同于石济片和沧惠片,事实是保唐片的调值距北京官话更近而离石济片和沧惠片更远。

再看保唐片轻声前去声分阴去和阳去两类的问题。这个特点在保唐片内并不一致,更与石济片和沧惠片没有相同之处,所以这一特点至多说明保唐片本身部分地区的特点,即使据此把保唐片方言与北京官话区分开来,也不能成为把保唐片与石济片、沧惠片合并起来的理由。实际上,保唐片定霸小片的这一特点与晋方言许多地方分阴去和阳去的特点是一致的,它们可能具有相同的历史渊源(此容另外讨论)。因此,从方言分区的诸多标准来看,保唐片方言固然有与北京官话的差异,但它与冀鲁官话石济片、沧惠片的差异更大。将保唐片归于冀鲁官话的结果,使得冀鲁官话内部出现了重大的涉及分区标准的内部差异,使得保唐片成为冀鲁官话中的一个异类。这使我们不得不重新思考保唐片方言的归类问题。

二、保唐片方言与北京话、东北话的共时联系

如上所述,在涉及官话区次方言的划分标准——古入声字今读的特征上,保唐片方言其实与北京官话是一致的,都是清入散归四声,次浊入归去声,全浊入归阳平;而在调值这一最为敏感的方言语音特征上,它也与北京官话最为接近。在语音上,保唐片方言与北京官话还有几个特征也比较接近。下面我们将对清入字今读等几个问题的分析略作说明。

(一)关于清入字的散归四声

保唐片方言和北京官话一样,古清入字都是没有规律地散归四声,但是,它们之间还是略有差异的。《地图集》指出:“保唐片也分归阴阳上去四声,其中归阴平、上声的字比北京多是本片的特点。”根据张树铮的研究,保定话与北京话清入字归入各调的比例如下①张树铮:《冀鲁官话清入归派的内部差异及其历史层次》,《中国语言学报》第12期,北京:商务印书馆,2006年,第227页。:

表3 保定话与北京话清入字归派的差异

从清入字读入今调类的比例看,保定话读阳平和去声的比例比北京小,而读阴平和上声的比例比北京大,特别是上声,保定话比北京话多约10个百分点。这也就是《地图集》所说的保唐片读阴平和上声的字比北京多的具体表现。

下面是刘淑学统计的河北省保唐片一些地方古清入字今读调的比例②刘淑学:《中古入声字在河北方言中的读音研究》,保定:河北大学出版社,2000年,第36 40页。:

表4 保唐片一些地方清入字归派的比例(%)③ 因为四舍五入的原因,百分比的总和不是100%。

不管怎样,除了读入今调类的比例存在差异之外,保唐片方言与北京话在特点上并没有根本性的不同。事实上,不光保唐片方言中古清入字读上声的比北京要多一些,东北话中也是古清入字读上声的比北京多,《地图集》所列东北官话的第一个特点就是“古入声清音声母字今读上声的比北京多”。张树铮也比较过保定话与沈阳话,两地古清入字读上声的比例比较接近,保定话中读上声的比例是65/267=24.34%,沈阳话中读上声的比例是62/267=23.22%①张树铮:《冀鲁官话清入归派的内部差异及其历史层次》,《中国语言学报》第12期,北京:商务印书馆,2006年,第229页。。这其实反倒说明,保唐片在古清入字的今读方面,与东北话更为接近,只不过东北话中读阳平的比例要比保唐片大而读阴平的比例比保唐片小。如果我们认为东北话与北京话可以合为一个次方言区的话,那么根据古清入字今读,保唐片同样有理由申请加入进来。

(二)影疑母开口洪音字的声母

古影疑母开口洪音字今北京话读零声母,但东北话中的读音有几种。据《地图集》,“北京读[Ø]声母的字,如‘鹅爱矮袄藕安暗恩昂’等,吉沈片读[Ø]声母;哈阜片读[n]声母;黑松片读音不定,读[Ø]声母或[n]声母因人因地而异。”这也是《地图集》把东北官话分为吉沈、哈阜、黑松三片的主要依据。从保唐片的情况来看,北京话读零声母的字也是具有不同的读音,但主要是读[n]声母。如保定、唐山、天津等地,“鹅”等例字都读[n]声母;只有乐亭、安新、定兴、高阳、涞水、清苑、高碑店(原新城)、雄县等地方读零声母与北京相同,而易县、唐县、定县、昌黎、滦县等读[ŋ]声母。冀鲁官话的石济片和沧惠片主要读[ŋ]声母。由此可见,在这一方面,保唐片与石济片和沧惠片也不一样。保唐片古影疑母开口洪音字今读[n]声母,无疑,这与东北话中哈阜片以及黑松片部分地区读[n]声母有着共通之处。

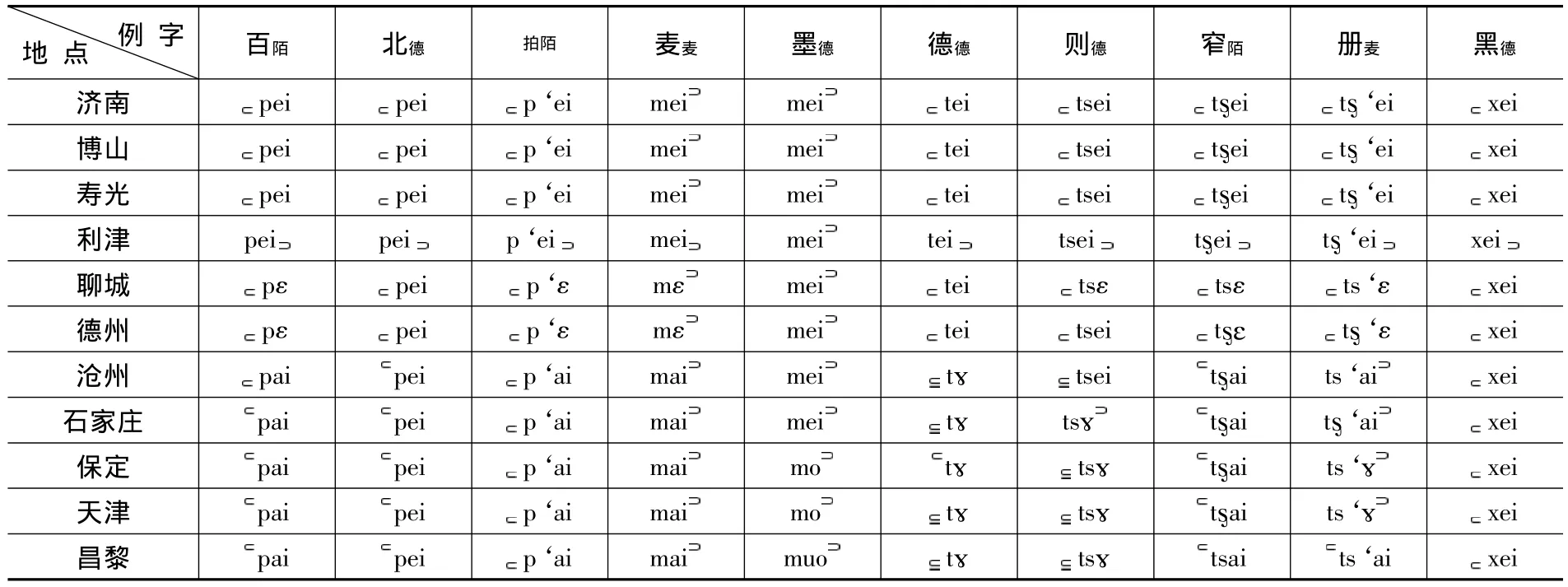

(三)古曾、梗摄入声洪音开口字的读音

在北京话中,古曾摄、梗摄入声的洪音开口字的读音比较复杂,有的读[ai],有的读[o]、[ɣ]、[ei],如“百白伯泽(陌韵)脉册隔(麦韵)北德勒贼塞墨(德韵)”。东北话中的读音情况与此基本相同。从冀鲁官话的情况来看,山东省内济南以东、胶济线沿线及其以南的冀鲁官话区,曾、梗摄入声洪音字一般读[ei](或[uei]);而河北省内的冀鲁官话区(包括石济片、沧惠片、保唐片)以及山东省靠近河北的鲁西北地区与北京话的特点比较接近,即规律性不强地读[ei]、[ai/ε]、[o]、[ɣ/ə]、[uo/uə]不等。请看下表:

表5 冀鲁官话中曾、梗摄入声洪音字的读音

可见,古曾、梗摄入声洪音字在北京话中的读音情况,代表了京、津、冀、东北以及鲁西北地区这一广大区域的共同特点。因此,我们并不能据之将保唐片与其他地区的河北方言区分开来,只是说明保唐片在这个方面与北京话、东北话也是相同的。

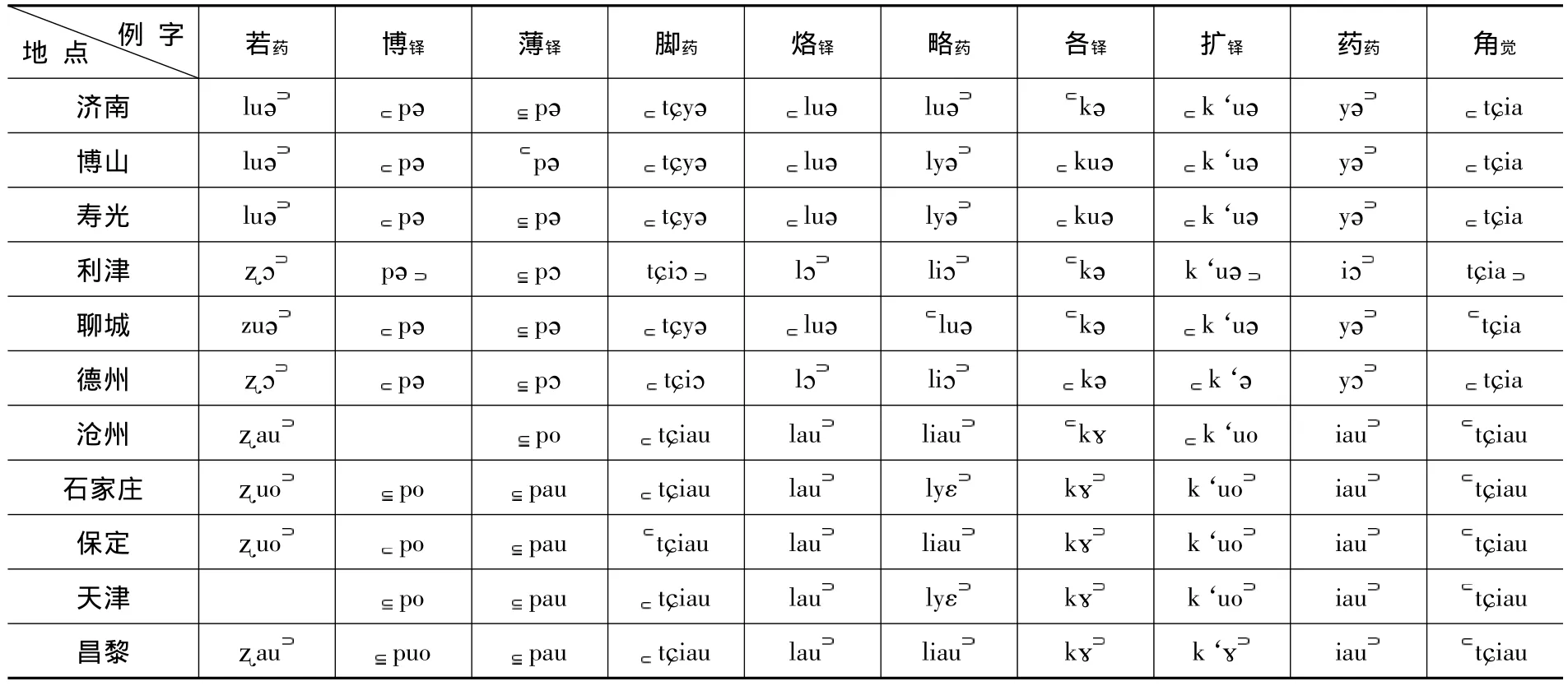

(四)古宕、江摄入声字的读音

古宕江摄入声觉、药、铎三韵的字在今北京话中没有规律地读为[uo]、[o]、[ɣ]、[ye]或[au]、[iau]两大类,有些则有两类的异读(如“剥学角薄落嚼”)。东北话、天津、河北以及鲁西北地区与北京话也是基本相同,而山东省内济南以东的冀鲁官话则将宕江摄入声字比较整齐地读为[uo]、[ye/yə]一类而不读[au/ ɔ]、[iau/iɔ]。请看下表:

表6 冀鲁官话中宕、江摄入声字的读音

在这一点上,与古曾、梗摄入声洪音字的情况类似,也可以说明,保唐片与北京话、东北话也是相同的,但不能据之将其把保唐片与其他河北方言区分开来。

总之,(三)(四)两个方面的特点都说明了保唐片、其他河北方言与北京话、东北话的密切联系。

(五)古日母字(止摄开口字除外)的声母

古日母字(除止摄开口外)如“人热如软”等,今北京话一般读[ʐ]声母,而东北话一般读零声母。今保唐片一般读[ʐ]声母与北京相同,只有天津、静海等地读零声母与东北话相同,涞源、蔚县则与接壤的属晋方言区的张家口等地一样读[z]声母。石济片和沧惠片中,日母字有[ʐ]、[1]等不同的读音。在这一点上,可以说保唐片与北京话相同而与东北话不同,与石济片和沧惠片也有一些差异。在词汇和语法方面,保唐片与北京话和东北话也有很多共同点。限于篇幅,这里不作详细讨论。

三、保唐片方言与北京话、东北话的历史渊源

保唐片方言与北京话和东北话的这种共时的密切联系,不仅与它们在地域上的接近有关,更有着久远的历史渊源。

林焘的《北京官话溯源》是从历史角度分析北京官话(林文所说的“北京官话”包括东北话)形成历史的重要论文。文章指出,五代时期石敬瑭把燕云十六州割让给契丹之后,北京地区脱离中原汉族统治,该地区的汉族和少数民族长期杂居,长达三百年之久。这种语言背景使得北京话发展很快(引者按:也就是形成了不同于其他地区汉语的一些特色)。而东北地区最晚从辽代开始就有大量汉人涌入,其中多数来自幽燕地区。燕云十六州入辽之后,幽燕地区与东北的联系更为密切。汉化的契丹人以及后来的女真人所说的汉语,应该就是原来幽燕地区的汉语方言。东北地区通行的汉语,正是在以燕京话为中心的幽燕方言的基础上发展起来的。金人迁都北京之后,又把这种方言带回了燕京。明朝后期,汉语在满族中已经比较通行。清人入关,再一次把东北方言带回它的故乡北京①林焘:《北京官话溯源》,《中国语文》1987年第3期。。

俞敏先生的《北京音系的成长和它受的周围影响》也指出:“古北京话就是大河北方言”,“说细致点儿,就是从德县(引者按:即今山东德州市)望北的沧县、天津、武清、延庆这条线——津浦线,或者说老运河线跟它的延伸线上的话。”①俞敏:《北京音系的成长和它受的周围影响》,《方言》1984年第4期。俞先生所谓的“古北京话”,指的是明代(燕王扫北)之前的北京话。

两位先生都指出,北京话原来是属于大河北方言的,现代的北京话是满人入关带来的东北话。林文更指出,东北话的基础本来就是河北的幽燕方言。这应该说,他们已经点出了古幽燕地区方言与东北话以及北京话的历史渊源。不过,林文是从论述北京官话形成历史的角度出发的,所以有关的社会历史背景材料都用来说明北京话以及北京话与东北话的关系,而有关北京官话与今河北方言特别是古幽燕地区的方言的联系则未多着墨。下面我们将在林文的基础上,进一步说明保唐片与北京话、东北话联系的历史背景。

幽燕地区从远古就是华夏民族活动的舞台,它与汉文化的中心中原地区地理上相接,交通又十分便利,语言上自然也相互影响(应该说更多地是文化与政治中心的中原汉语对幽燕地区汉语的影响),因此,在唐代之前,河北方言与中原方言没有大的差异是很自然的,幽燕地区和河北中南部的赵魏地区也不应该有大的差异。导致这种状况发生变化的历史事件,林焘先生在上述论文中提到了石敬瑭割让燕云十六州给契丹。不过,我们这里要指出,事情的根源还应该上溯。早在五代之前、从中唐开始,河北一带就处于相对独立的一种割据状态。安史之乱平定之后,唐廷为了笼络河北降将,分别任命史朝义部将张忠志为成德军节度使(统恒、赵、深、定、易五州,不久增领冀州,驻恒州),田承嗣为魏、博、德、沧、瀛五州都防御使,李怀仙为幽州卢龙节度使(统幽、营、平、蓟、妫、檀、莫七州,驻幽州)。这些原属安史的叛将名义上归顺朝廷,实际上并不服从中央,节度使的继任均不由朝廷委派,而是自传子侄,或由部下夺位,自己署置将吏官员,租赋不上贡,形成地方割据势力。这三镇都在今北京、天津、河北省的大部及山东省西北部,被称为河北三镇。这种半独立的状况一直持续到五代的后梁、后唐,有150年之久。这可能是今京、津、河北省中南部、东部以及山东省西北部方言特点相近而与中原地区有异的一个社会历史因素。

当然,河北三镇时期毕竟只是半独立状态,导致保唐地区与北京地区、东北地区语言特点一致的更重要的原因,还是燕云十六州的割让。

公元936年,石敬瑭灭亡后唐后,按约定将位于今天北京、天津以及山西、河北北部的十六个州献给契丹。从此直到北宋末年,燕云十六州的大部一直处于辽人统治之下。1123年(宣和五年),在中国北方崛起的金人按照宋金订立的“海上之盟”,将从辽人手中夺回的燕云十六州的大部归还于宋,但两年后(宣和七年),金人又重新占领燕京,次年更是大举南下,灭亡了北宋。此后燕云地区仍处于异族统治之下,只不过统治者由契丹人换成了女真人。1213年,蒙古人赶走金人,占领幽燕地区,并进而灭亡南宋。这一次幽燕地区又蒙受了一百多年的蒙古人统治。直到1368年(明朝洪武元年),明军攻克大都,燕云十六州才在四百多年之后重回汉人之手。

古代的幽燕地区本来就是汉族和北方民族的接壤地区,长期的异族统治,更使民族间的接触和融合达到了新的程度,这对当地的方言变化肯定会产生影响。这一点林文已有充分论述,此不用多说。我们要指出的是,在燕云地区四百多年的异族统治时期中,特别值得注意的是前二百年,也就是契丹人统治时期。因为后来无论是金人统治(南宋时期)还是蒙古人统治(元代),尽管当地的统治者是外族,但是政治上燕云地区与中原地区都是一体的,因此,燕云地区与中原地区的联系应该还是比较密切的,方言之间的影响应该也比较地多。而契丹人统治的前二百年中,不仅统治者是异族,而且燕云地区与中原地区属于经常处于敌对状态的两个国家;不仅政治上敌对、隔绝,而且在制度和文化上也有很大不同(尽管契丹人在汉族地区实行“汉制”);与此同时,燕云地区与东北地区却在政治上连成了一体。所以,这二百年是燕云地区与中原地区基本隔绝的两个世纪,也是燕云地区与东北地区联系格外密切的两个世纪。人群间失去密切的联系之后,方言间的影响和联系自然也就减弱乃至断绝,从而走上独立发展的道路,形成自己的特色。保唐片乃至北京话、东北话不同于其他地区方言的共同特点,其基础正是在这个时期奠定的。

被石敬塘割让的燕云十六州位于今京、津、河北北部和山西北部一带,具体所处的地理位置是:幽州(今北京)、顺州(今北京顺义)、儒州(今北京延庆)、檀州(今北京密云)、蓟州(今天津蓟县)、涿州(今河北涿州)、瀛州(今河北河间)、莫州(今河北任丘北)、新州(今河北涿鹿)、妫州(今河北怀来)、武州(今河北宣化)、蔚州(今河北蔚县)、应州(今山西应县)、寰州(今山西朔州东)、朔州(今山西朔州)、云州(今山西大同)。公元959年(后周显德六年),后周夺回了瀛州和莫州,此后为北宋所承继。所以,实际上今京津冀晋地区长期属于辽国的只有14州以及天津以东的冀东地区。以上14州中,除去5州在山西省北部、属于今晋方言区外,其余11州中,北京、顺义、延庆、密云、涿州5州今属北京官话区,蓟县、蔚县今属保唐片,涿鹿和怀来属于晋方言区;另外,冀东地区今大部属保唐片,少部分属北京官话。其中,今属北京官话区和保唐片的地区主要属于辽国的南京道以及西京道东部的蔚州,属晋方言区的地区主要属于辽国的西京道。应该说,长期被契丹人占领的这一带幽燕地区,除了处于冀西北山区和山西的地方今属晋方言区外,其他地方也就与现代的北京官话区和保唐片大致重合而略小(保定和定县一带今属保唐片,而当时不属燕云十六州之内)。这种重合应该能够说明,当时的政治分离确实造成了今北京官话以及保唐片与其他河北方言的分化;而少数不重合之处,可以看成后来方言特征扩散的结果。至于今属晋方言区的地区,它们都是位于山区,语言变化本来就比较缓慢,与其他地区方言的相互影响又相对较少,因此,它们与保唐片、北京官话不同也是可以理解的。

以上所述,主要是从社会历史的角度观察今保唐片地区与北京官话(含东北话)联系的社会因素。从语言史来看,五代到宋元,正是北方汉语发生巨大变化的时期,是由中古汉语向近代汉语发生转化的时期。只是由于资料的欠缺,我们还不能很清楚地说明保唐片以及北京官话区的入声是在何时又是如何发生独特的变化的,这还是需要进一步挖掘的问题。

四、结语

由于保唐片方言并不符合冀鲁官话的主要特点,这使得它在冀鲁官话中只能作为一种“非典型”状态而存在。由于遭受着北京话的强大的近距离辐射,保唐片方言与北京话的特点相近,曾经被视为“脱冀(鲁官话)入京”的结果;但无论从共时表现还是从历史社会因素看,保唐片方言与北京话、东北话都有很深的渊源。它不是北京话影响的产物,而恰恰相反,保唐片方言是北京话、东北话的源头。从发展趋势看,由于保唐片拱卫京畿的特殊地理位置,它也只能是越来越向北京话靠拢而不是相反。所以,从历史、现状和发展三个角度出发,我们都应该承认保唐片与北京官话较之冀鲁官话石济片和沧惠片有更为密切的联系。

我们认为,应当根据古清入字今散入四声的特征,将保唐片与北京官话(含东北话)合并为北方方言的一个次方言区。这样,北京官话可以根据调值的差异划分为三个片:北京片、东北片、保唐片,而《地图集》中原先划分的北京官话和东北官话内的各片可以分别作为北京片和东北片下的小片。