村民社区参与的现实解读与理性反思——基于两种村庄经济类型的比较研究

2012-01-06谢治菊

谢治菊

(贵州民族学院管理学院,贵州贵阳550025)

村民社区参与的现实解读与理性反思

——基于两种村庄经济类型的比较研究

谢治菊

(贵州民族学院管理学院,贵州贵阳550025)

经济类型是影响村民社区参与的重要变量,不同经济类型下村民社区参与的水平、内容、结构、主体与态度均存在一定的差异,这种差异具有统计学上的显著性,即村庄经济水平越高,村民社区参与的积极性与参与的水平越高;村庄经济结构中的私营经济越发达,村民社区参与的水平也越高。从学理与实践上分析,造成这些差异的原因主要是不同村庄经济类型下村民社区参与的激励机制与参与渠道不同。由此,应做好农村经济结构的转型,重构村民在社区参与中的主体地位,提高村民的组织化程度,畅通村民社区参与的制度化渠道建设,增强村民社区参与的能力。

经济类型;社区参与;参与主体;均衡

一、研究背景及问题的提出

农村社区,又称农村共同体,或乡村社区,意指根据血缘和地缘关系聚集起来的,以从事农业生产为主要谋生手段的人类生活共同体[1]。在社会转型的过程中,农村社区具有开放性、流动性、变化性和异质性等特征,因而需要广泛的村民参与。一般认为,村民社区参与是指村民群众通过参与社区公共生活,影响社区公共权力运作,分享社区建设成果的行为和过程[2]。该参与具有重要的意义,不仅有利于促进农村社区公共决策的科学化、民主化和合法性,还可以促进农村基层政治的发展和增强村治运作的透明度,拓宽村民的利益表达渠道。

许多学者从不同的视角对此进行了研究,研究的重点集中于社区参与的模式、社区参与的运行机制、社区参与的影响因素等方面。其中,对社区参与的影响因素研究较多,归纳起来,人们认为影响村民社区参与的因素主要有三类:一是村民自身的因素,包含受教育程度、户籍类型、家庭经济情况、性别、年龄、政治面貌等;二是社会性因素,包括传统家庭本位意识、现代化因素、体制性障碍、过于依赖政府、缺乏社区归属感、社区参与投入机制缺乏与社区民间组织不发达等;三是经济因素,主要指经济水平。欧博文(O’Brien)认为,村办集体企业较发达的村庄有较高的政治参与度[3];爱泼斯坦(Epstein)则断言经济发展处于中等水平并且具有较强农业和工业的省份在村级选举中走在前面,即经济较好的村庄民主程度较好[4];胡荣以福建省的村民为调查对象,分析指出经济发展水平较高,尤其是集体收入较高的村,村民参与的程度也较高[5]。这意味着,经济水平与村民社区参与之间存在较大的关联。

由于影响村民社区参与的经济因素是复杂且多样的,因而我们在考量经济因素对村民社区参与的影响时不能仅仅停留在经济发展水平上,还应考虑经济发展模式、经济结构等对村民社区参与的影响,而现有研究主要局限于经济发展水平一个方面来分析经济与村民社区参与的关系,难免有失偏颇。虽然卢福营教授已结合村庄经济类型对现阶段中国农村的村民公共参与进行了比较分析,揭示了不同经济类型村庄村民公共参与的差异和特色[6]。但是,由于他所选取的村庄皆位于东部地区,且使用的是质性的案例分析方法,因而其结论的统计学显著性以及能否适用于西部农村还有待进一步论证。为此,本文再次提出从村庄的经济类型出发来研究村民的社区参与,其原因在于:一方面,本研究将采用定性与定量相结合的方法,对欠发达的西部农村与发达的东部农村进行比较研究,不仅从统计学显著性分析两个村庄社区参与的差异,还将深入挖掘背后的学理原因;另一方面,众所周知,政治是经济的集中表现,任何政治现象的产生和发展均有其深刻的经济根源,因而无论从参与主体、参与态度还是思想观念来看,本研究的调研对象——贵州的L村与江苏的Y村①按学术惯例,本研究对涉及的村名和人名等作了技术处理。都存在巨大的差异,而这些差异主要来源于两个村庄经济类型的不同。因此,从经济与政治关联的特定视角,对不同经济类型背景下村民社区参与的情况作比较,并运用统计学显著性与学理分析探讨其运行的内在逻辑与原因,具有重要的意义。

二、村民社区参与的现实解读:基于两种村庄经济类型的比较

家庭联产承包责任制推行以来,各地农村分别探索了不同的村庄经济发展路径。一部分村庄是以农业生产的方式延续经济的发展。在这种村庄,村民的收入极其低下,村集体经济也是一片空白,村委会的日常运转完全依靠上级政府的财政拨款。从经济特征来看,这样的村庄属于典型的以小农经济为主的村庄。而另一部分村庄依靠优越的地理位置或丰富的自然资源走上了发展私营经济的道路,村民的收入来源主要以经商的商业利润或在当地私营企业打工的工资所得为主,村里的集体经济比较发达,不仅能够维持村委会的正常运作,还能给村民带来诸如分红、养老、教育等大量的社区福利。从经济类型来看,这样的村庄即属于私营经济发达的村庄。L村和Y村分别是这两种村庄经济类型的典型代表。据调查,L村地处遵义县境内,距县城约30公里,全村总人口3276人,其中少数民族人口51人。由于地理位置与文化习俗的影响,L村村民的思想观念比较保守,不愿意外出打工,村民的收入主要以农业生产所得为主,由此,该村的经济水平不高,2010年人均纯收入仅为3925元,村内无私营企业与集体企业。Y村则不同,它地处长江三角洲的富庶地带,距离张家港市约30公里,现有户籍人口3010人(少数民族约占0.5%)②3010人指有本村户籍的人口;如若加上外来人口,该村有11000多人。,村内有48家私营企业,2010年的人均纯收入为15000元。可见,L村和Y村在与县城的距离、人口数量、民族构成等方面是相似的。但经济发展的道路和村庄经济的类型有着显著的差异,一个是小农经济为主的村,一个是私营经济高度发达的村,他们分别属于两个截然不同的村庄经济类型。

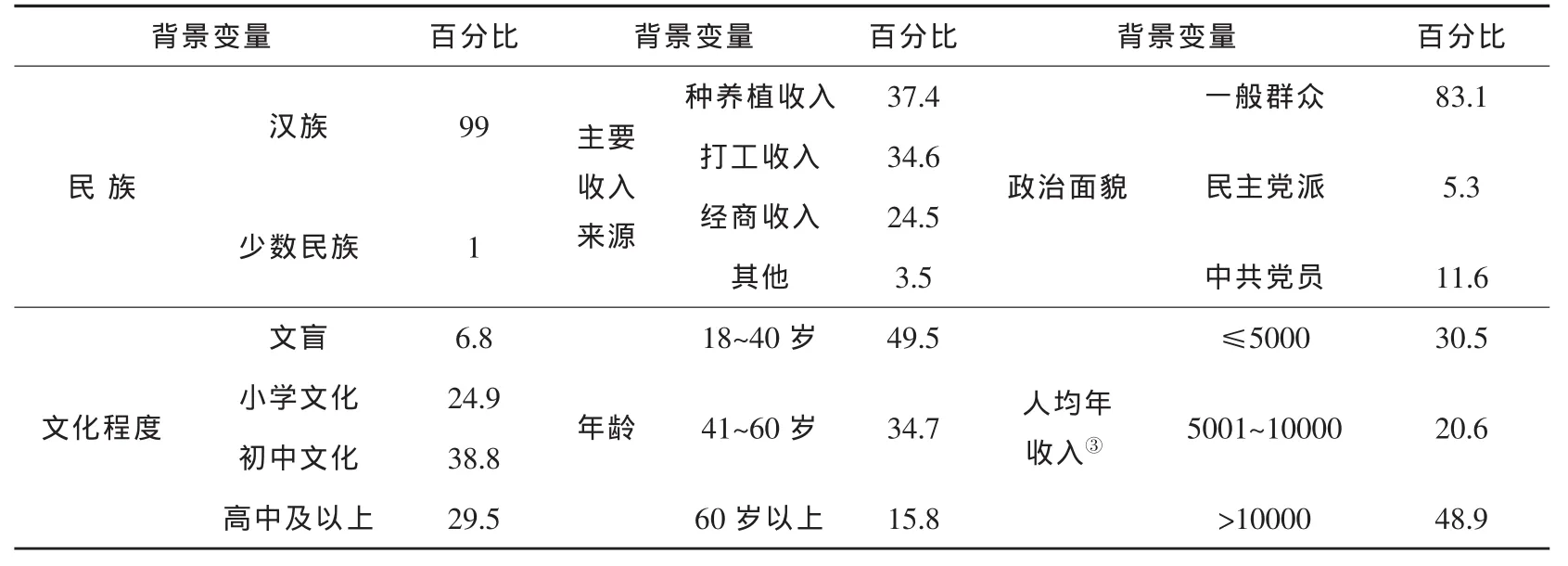

为了验证不同村庄经济类型下村民社区参与的差异,课题组进行了以问卷与访谈为主的实证调查。本次调查的数据资料来源于2011年课题组分别在贵州省遵义县、江苏省张家港市农村所作的“村民的社会资本、社区参与与乡村治理绩效”的调查。两村各发放问卷120份,L村收回有效问卷92份,Y村收回有效问卷100份,问卷的总回收率为80%,最终样本的背景变量分布情况(如表1)。

(表1) 调查样本的基本情况(N=192)

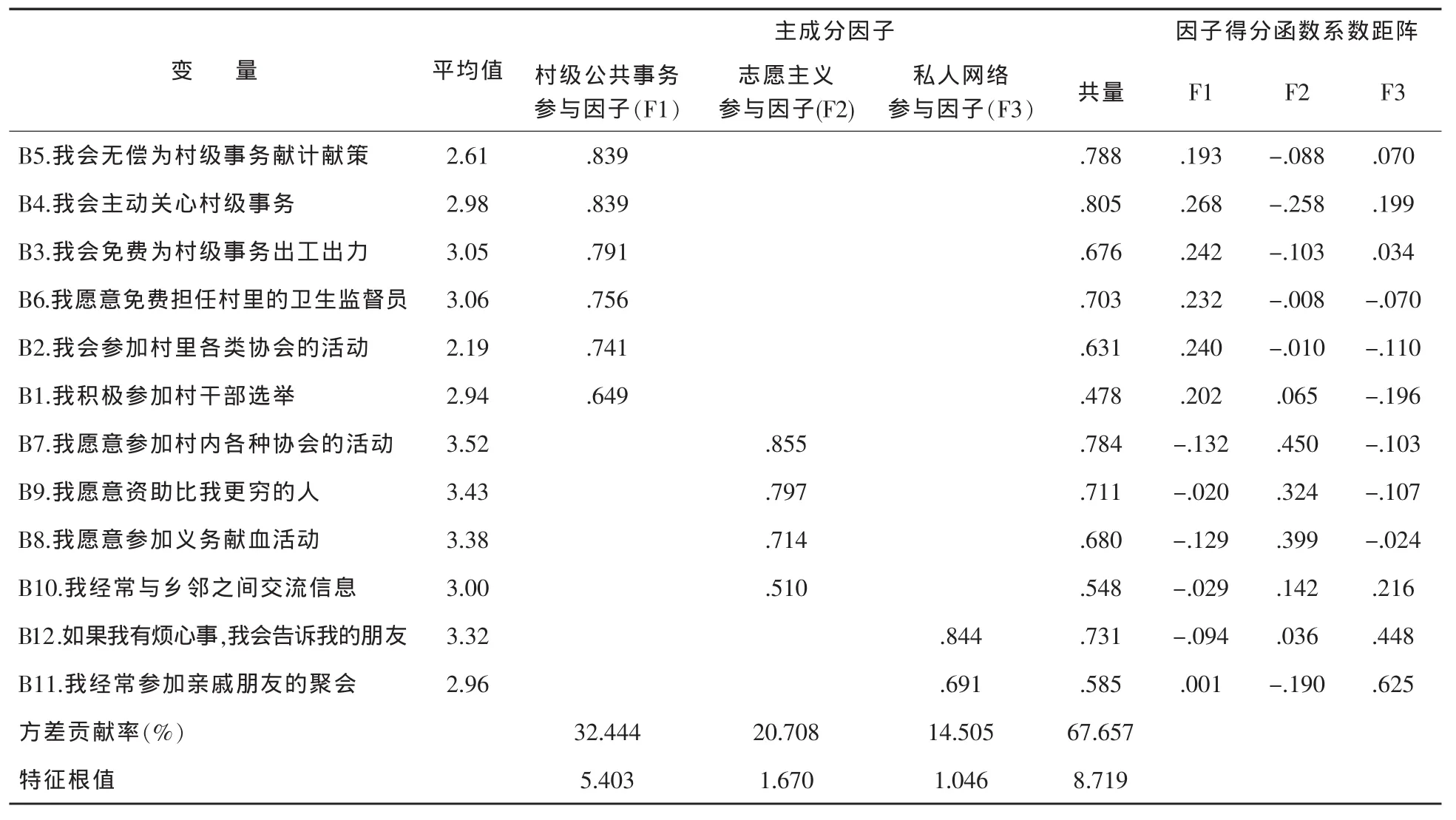

本研究的自变量为村庄经济类型。为了便于测量,我们主要探讨村庄经济类型的核心构成——经济水平与经济结构。由于这两个概念比较抽象,在测量时,我们将村庄经济水平具体化为家庭人均年收入和家庭耐用消费品存量①根据《中国统计年鉴》的统计,我国农村居民家庭耐用消费品包括:电话、冰箱、彩电、空调、洗衣机、饮水机、照相机、摄像机、热水器、微波炉、电磁炉、健身器材、电脑、音响、摩托车、汽车。调查时我们采用了以上的提法,并假定如果家里有这种耐用消费品,就赋值为1,如果没有就赋值为0。家庭人均耐用品存量就等于这16种家庭耐用品之和。,村庄经济结构具体化为家庭主要收入来源。同时,用12个变量对村民的社区参与情况进行了测量(详见表2),每个变量均设置“很不同意、不同意、一般、同意、十分同意”五个答案,并分别赋值1~5分。但是,由于变量较多,不宜一一比较,因而我们可采用主成分分析法对下述12个变量进行因子分析。在因子分析之前,我们要对原始量表进行信度与效度测试,结果显示,该题目的Aphla信度系数为 0.883,巴特尔球形系数为 791.966,KMO 值为 0.835,sig.=0.000<0.01,比较适合做因子分析。经过最大方差法的旋转,我们发现特征根值大于1的公因子有三个,其中,第一公因子主要反映的是村民对村级公共事务的参与情况,可命名为“村级公共事务参与因子”;第二公因子主要反映村民带有志愿主义的社区参与,可命名为“志愿主义参与因子”;第三因子主要反映村民的私人网络参与情况,可命名为“私人网络参与因子”,三个因子累计可解释67.657%的变量(详见表2)

(表2) 村民社区参与因子分析

为了将公因子表达为各变量的线性形式,我们给出了因子得分函数的系数距阵。通过该系数矩阵,我们分别得出了“村级公共事务参与因子、志愿主义参与因子、私人网络参与因子”三个公因子的表达式:

F1=0.193*B1+0.268*B2+0.242*B3+0.232*B4+0.240*B5+0.202*B6-0.132*B7-0.020*B8-0.129*B9-0.029*B10-0.094*B11+0.001*B12

F2=-0.088*B1-0.258*B2-0.103*B3-0.008*B4-0.010*B5+0.065*B6+0.450*B7+0.324*B8+0.399*B9+0.142*B10+0.036*B11-0.190*B12

F3=0.070*B1+0.199*B2+0.034*B3-0.070*B4-0.110*B5-0.196*B6-0.103*B7-0.107*B8-0.024*B9+0.216*B10+0.448*B11+0.625*B12

将表 2 中各变量的原始均值带入各表达式,得到因子 F1、F2、F3 的总均值分别为 2.505、3.318、2.949,L 村的均值分别为 2.207、3.208、2.413,Y 村则分别为 2.774、3.417、3.432。也就是说,如果不考虑村庄之间的差异,从旋转后的因子值来看,村民志愿主义参与因子(F2)值最高,为3.318;私人网络参与因子(F3)的值其次,为2.949;村级公共事务参与因子(F1)的值最低,为2.505。可见,就总体水平而言,无论是L村还是Y村,村民对村级公共事务的参与都比较冷漠,参与选举、建言献策、免费为村级事务出工出力的积极性均不高,基本处于被动状态。其次,村民的志愿参与精神与意识较强,不仅愿意资助贫困者,还愿意义务献血和为村里的弱势群体服务。此外,尽管帕特南一直强调私人之间非正式的社会联系对社会资本的培育很重要,正如他所指出:“非正式社会联系如喝咖啡、玩扑克等,这些小小的活动就像把一分分钱投进存钱罐,都能让社会资本得到逐渐的增加。”[6]但是本次调查的数据还是显示,村民之间的私人网络参与并不发达,值仅为2.949,接近同意参与的状态。

在计算与分析完社区参与各因子的值后,我们将根据表2中的方差贡献率对村民社区参与总水平进行加权计算,由此得出总体样本、L村和Y村样本村民社区参与的总均值分别为2.869、2.575、3.134。下面,我们利用上述数据,具体比较两村村民社区参与的差异。

首先,从参与的总体水平来看,经济发达的Y村村民参与水平较高,总均值为3.134,比经济落后的L村村民高21.7%。同时,从具体参与因子的值来看,Y村村民比L村村民在F1、F2、F3因子上的值也分别高0.567、0.209、1.019。也就是说,无论从总体均值还是具体参与因子值来看,Y村村民的参与积极性均高于L村村民。

第二,从社区参与的内容来看,L村村民更倾向于社区志愿主义参与,加权后的均值为3.208,分别是村级公共事务参与、私人网络参与的1.5、1.3倍。而Y村村民对社区志愿主义参与和私人网络参与都比较热衷,加权后的均值分别为3.432、3.417。

第三,从社区参与的结构来看,Y村村民的参与结构较为均衡,L村村民的参与结构则存在明显的差序格局。

第四,就参与主体而言,除中共党员和村民代表外,L村村民的传统权威人物在村级事务中还发挥着重要的作用,因而也是社区参与的骨干力量。然而在Y村,社区参与的另一主要力量则是私营企业主,或者称为“经济精英”。这些人拥有较多的个人财富,在社区参与中的地位比一般村民更为重要,其原因在于:一方面,村干部常常会就村庄公共事务特别是涉及社区经济和社会发展的重大事务主动征求经济精英们的意见,因而使他们获得了较高的社会地位和参与机会;另一方面,经济精英本身就具有较强的权利观念、民主参与意识和公共参与素质,为维护和扩大自身利益,他们往往会主动、积极地参与社区公共生活,影响公共权力运作[6]。

第五,从社区参与的态度来看,L村村民以被动参与为主,Y村村民则以主动参与为主。在实行小农经济的L村,由于村民的文化素质低下、思想观念保守,村庄公共权力对村庄公共事务的控制和和动员能力较强,再加上村里有关利益分配的事项不多,所以L村村民的社区参与比较冷漠,大多是村级组织和干部动员的结果。Y村则不同,由于经济较为发达,村庄内涉及利益分配的事项较多,村民对自身的权益较为重视,因而社区参与的意识相对较强,无需太多的动员和说服。因此,在Y村,没有村委会的刻意宣传与推广,就分别有高达42.2%、38.6%与57.5%的村民表示对村里现行的规范与制度、村里的未来规划,以及村民自治或选举法有一定程度的了解。而在L村,却仅有19.9%、28.5%和32.6%的村民表示有一定程度的了解,了解人数的比例仅为Y村的42.2%、73.3%与56.7%①以上数据来自本次的调查,该题无缺失值,村民全部做了回答。。这说明,Y村村民主动参与、关心社区事务的意愿更加强烈。

三、村民社区参与差异的理性反思:村庄经济类型的驱动

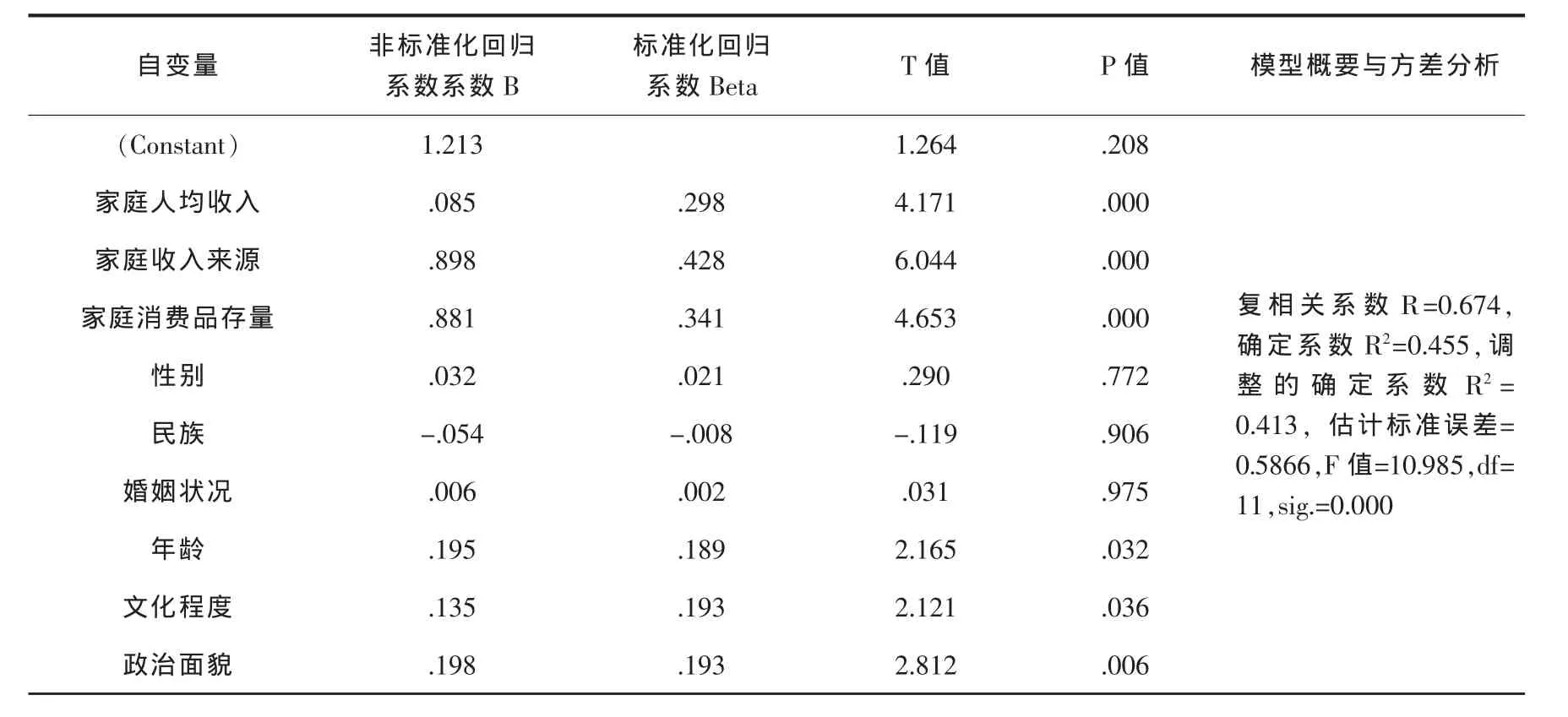

前述已经指出,在L村与Y村,村民社区参与、参与内容、参与结构、参与主体、参与意愿均存在一定的差异。但是,这些差异是否与村庄经济类型有直接的关联呢?为了弄清这个问题,我们首用SPSS中的一元线性回归进行了分析,即以影响村民社区参与的所有可能因素(见表3)为自变量,以村民的社区参与为因变量进行线性回归,并给出了如表3所列的各项指标。由表3可知,该回归模型的确定系数R2为0.455,拟合度较好。该模型的P值为0.000,说明模型的整体检验在0.01下统计显著。虽然有多个自变量的非标准化系数B是正值②非标准化的回归系数B值为正值,说明自变量水平越高,因变量水平也越高。,但从自变量对因变量影响最大的两个指标“标准化回归系数Beta和P值”来看,村民家庭人均收入、家庭收入来源、家庭耐用消费品存量、村民的文化程度、政治面貌和年龄对村民社区参与的影响才具有统计学上的显著性。其中,村庄经济类型的三个核心变量“家庭人均收入、家庭收入来源、家庭耐用消费品存量”的Beta值最大,显著性最强,对村民社区参与的影响也最大。可见,尽管个人背景变量如政治面貌、文化程度等在一定程度上会影响村民社区参与,但这种影响比较微弱,对村民社区参与影响最大的还是村庄经济类型变量。也就是说,村庄的经济水平越高,村民社区参与的积极性与水平越高;村庄经济结构中的私营经济越发达,村民社区参与的水平也越高。

(表3) 村民社区参与影响因素之回归模型(Method=Eeter)

那么,为什么村民的社区参与受村庄经济类型的影响呢?村民问题研究专家米格代尔指出,政治组织吸收许多村民参与政治领域活动能力的大小取决于政治组织向村民提供的物质刺激,村民则按照他们从组织者那里获得益处的多少来决定他们参与政治的程度。因此,村民组织者则经常以源源不断的利益换取村民持久地主动参与[7]179,183~184。可见,米格代尔认为物质刺激对社区参与有非常重要的影响,而物质刺激的高低则主要取决于当地的经济发展水平,也即,社区参与与村庄的经济水平和经济类型有直接的关联。我们深入访谈获得的资料恰好印证了米格代尔的观点:以私营经济为主的Y村村民的收入以经商与在本村打工为主,村庄经济结构的变化增大了村委会的集体经济,使村委会有能力为村民的高水平参与提供物质奖励。例如,该村在每年的国庆、春节等重要节日都会举行多次联欢活动,通过发放纪念品或者人民币(一般20元)的方式鼓励大家积极参与;同时,对于向村委会献言献策的村民,均给予一定的奖励。如果所献建议被采纳,村委会则会给予100~1000元不等的奖励。可见,Y村村民的社区参与离不开村委会所给的经济刺激。正如米格代尔所说,给村民提供的好处越多,村民就愿意提供频度更高、程度更强的参与支持[7]200。但是,进一步分析发现,村民参与社区事务积极性的差异并不是仅仅来自物质刺激的大小,还与社区参与的渠道缺乏与否有关。在Y村,村民的社区参与有专门的渠道,不仅可通过像土地股份合作社、农机专业合作社这样的社会组织,还可通过村委会提供的制度化途径,如村民大会、村民代表大会、村民监督委员会等。而在L村,村里没有任何社会组织,村民缺少参与的机会。即使存在的村民大会、村民小组会议或村民代表会议,也基本上流于形式,近几年几乎都没召开过,因而在实质上不能起到表达利益诉求、获得利益平衡的效果,村民只好选择不参与。这种“不参与”本身就意味着政府与居民之间的疏离,这种疏离的结果必然使得政府逐渐失去社会的信任和支持,并进而引发自身存在的合法性危机[8]。可见,物质激励与参与渠道的缺乏制约了L村村民社区参与的积极性,离散了村民的参与热情。

四、研究结论、建议与讨论

通过对L村和Y村的比较分析,我们发现,经济类型是影响村民社区参与的重要变量,尽管个案研究的结论也许不具有普适性,但我们还是认为村庄经济类型与村民社区参与之间的关联是真实存在的。在本研究中,他们之间的关联表现在:以小农经济为代表的贵州L村,村里的集体经济匮乏,经济结构以农业经济为主,人均收入水平极其低下,家庭耐用消费品存量很少,因而村民的社区参与低下,参与内容倾向于志愿主义参与,参与结构不均衡,参与主体中包含传统权威,参与意愿比较消极;而以私营经济为主的江苏Y村,村里的集体经济发达,村民的人均收入水平较高,家庭耐用消费品存量高,因而其社区参与普遍较高且比较均衡,对志愿主义参与和社区私人网络参与都比较积极,参与方式比较主动,参与主体以经济精英为主。可见,无论从参与水平、参与内容、参与结构、参与主体还是参与方式来看,L村和Y村均存在一定的差异。通过SPSS18.0中的回归分析发现,村庄经济类型是影响村民社区参与的重要变量,模型的拟合度较好,他们之间存在明显的正相关,即村庄经济水平越高,村民社区参与的积极性与参与的水平越高;村庄经济结构中的私营经济越发达,村民社区参与的水平也越高。从学理与实践上分析,造成这一差异的主要原因则是不同村庄经济类型下的激励机制、参与渠道不同。为此,特提出以下建议:

第一,从理论上而言,对农村村民社区参与的研究不应仅局限于宏观的整体考察,更要立足中观或微观,从不同视角、不同层面分析村民社区参与的影响因素与运行机制,揭示其个性特征和类别特征,在具体的村庄案例考察中完善其理论论证。

第二,从实践上来看,要大力发展农村经济,做好农村经济结构的转型,夯实村民社区参与的经济基础;尊重村民的意愿,重构村民在社区参与中的主体地位;发展农村组织,提高村民的组织化程度,增强村民社区参与的能力;培育村民的参与型文化,强化村民的社区认同;增强村民主体意识,提升村民社区参与的精神支撑;畅通村民社区参与的制度化渠道建设,调动居民广泛参与的积极性;发展社区参与骨干,积极培育、建设社区参与的队伍和基地。

尽管我们的分析与推理比较缜密,但该研究的结论要有效推广,还有以下几个问题值得探讨:

第一,本研究所选取的调查对象是西部欠发达的少数民族农村与东部发达的新型农村。这两类农村在经济、政治、文化等方面存在巨大的差异,选择他们作为研究对象的初衷是为了对比效果更为强烈。但我国还存在大量的介于两者之间的中部农村,我们的结论能否推广和适用到这些地区,还有待进一步检验。

第二,影响村民社区参与的因素是多样的,包括政治、经济、文化、社会与村民自身的因素,本研究主要从经济因素的角度来研究,其结论的权威性与有效性还有待进一步论证。

第三,本研究所分析的问卷数量为192份,一般来说,这一数量完全能够满足统计分析的要求。但就理论上而言,回归分析的理想样本应该更多。从这个角度来看,本研究用回归来阐释他们在统计学上的显著性就显得不那么规范。然而,由于本研究还从经验文本与学理的层面阐释了他们二者的相关性,因而其统计学上的相关性反而是一种表现。这意味着,本研究的结论仍具有一定的代表性与适用性,值得进一步的研究与推广。

[1]徐勇.在社会主义新农村建设中推进农村社区建设[J].江汉论坛,2007,(4).

[2]项继权.中国村民的公共参与——南街、向高、方家泉三村的考察分析[J].中国农村观察,1998,(2).

[3]O’Brien,Kevin J.Implementing Political Reform in China’s Village[J].The Australian Journal of Chinese Affairs,July,1994.

[4]Epstein,Army.Village Elections in China:Economic with Democracy[M]//In Join Economic Committee,Congress of the United States,China’s Economic Future,Armonk,NY:M.E.Sharpe,1997.

[5]胡荣.经济发展与竞争性的村委会选举[J].社会,2003,(3).

[6]卢福营.村庄经济类型与村民公共参与——两个村庄的案例分析[J].浙江师范大学学报,2004,(5).

[7]J.米格代尔.村民、政治与革命——第三世界政治与社会变革的压力[M].李玉琪,袁宁,译.北京:中央编译出版社,1996.

[8]肖富群.居民社区参与的动力机制分析[J].广西社会科学,2004,(5).

C913

A

1001-4799(2012)01-0115-06

2011-08-29

教育部青年项目:09XJCZH004;贵州省教育厅高校人文社科规划项目:10GH14;江苏省研究生创新项目:CXZZ11_0 江省 8;南京大学创新项目:0HCW08

谢治菊(1978-),女,重庆人,贵州民族学院管理学院教授,南京大学政府管理学院2010级博士研究生,主要从事公共管理理论与实践研究。

雷 丹]