中国大型企业总部地理集聚—以制造业和服务业500强企业为例

2011-12-31李德瑜

李德瑜

(北京大学 城市与环境学院,北京 100871)

中国大型企业总部地理集聚—以制造业和服务业500强企业为例

李德瑜

(北京大学 城市与环境学院,北京 100871)

随着信息技术的发展与经济全球化,企业不同职能出现空间分离趋势。总部作为企业的最高决策管理层,控制着资金、技术、信息等资源的流向和规模,决定了城市对全球经济的影响力,通常集聚在大都市。基于2009年中国制造业和服务业500强企业总部的分析表明:中国大型企业总部主要集聚京津地区、长三角、珠三角以及一些省级中心城市,服务业企业总部的分布相较于制造业更加集中在直辖市、省会和副省级城市。运用离散选择模型模拟企业总部区位选择的结果表明:政府激励、路径依赖、集聚经济对企业总部的区位选择具有重要影响。

公司总部,大企业,制造业,服务业,中国

一、引言

随着经济全球化推进和信息技术飞速发展,越来越多企业参与到全球竞争。为了充分发挥区位比较优势和竞争优势,企业将其管理、研发、生产和销售等职能在空间上分离[1]。这种分离使得全球经济形成新的网状结构[2]。城市,作为全球经济网络中的节点,全球要素流动的中转站,与众多企业一起共同参与到全球经济网络之中[3]。企业的总部控制着资金、技术、信息和管理等资源在全球范围内的流向和规模,类似于发动机[4]。在对世界城市的研究中,科恩(Cohen)和弗里德曼(Friedman)发现在全球范围内,全球大部分跨国公司总部或地区总部集中在处于世界城市体系顶端的城市如纽约、伦敦和东京[5],一个城市所拥有的国内外大型跨国公司的总部、地区总部以及跨国银行的数量决定了其对世界经济的控制力和影响力[6]。

中国越来越多城市提出发展总部经济,如北京、上海、广州、深圳等,但什么样的城市能够吸引企业总部是个值得研究的问题。公司总部是企业的最高决策管理层,能够制定企业发展战略、管理与协调企业各部门、进行公司内部资源的统一调配,并为企业各部门提供专业化的服务[7-11]。而对于跨国公司地区总部,还需考虑非贸易壁垒的阻碍、汇率问题、文化差异、地方保护主义等问题,采取本地化战略[12-13]。公司总部特殊的职能和需求决定了公司总部区位选择。

学术界从20世纪70年代开始关注企业总部区位特征,发现公司总部在不同尺度上集聚并与一个国家的城市等级体系存在对应关系。如对1975年至1999年的世界500强企业总部数据进行的研究发现在20世纪90年代,世界500强企业总部集聚在各个大都市圈[14];美国的企业总部主要集聚在西部和北部的大都市区如纽约、波士顿、旧金山、洛杉矶等,这取决于这些城市相似的主导产业以及专业化的生产服务业集群[15-19]。国内学者从20世纪90年代中期开始关注中国企业总部区位问题。费洪平[20]发现20世纪90年代初期中国大型企业总部主要趋向于特大城市和大城市,但由于边缘城市和企业的成长、兼(合)并、接管等原因,总部区位分布格局处于持续变化状态中。宁越敏注意到北京和上海集中了跨国公司在华设立的绝大多数投资性公司和跨国银行的分支机构[21]。武前波等利用2008年中国制造业500强数据分析得出中国制造业500强企业总部主要集中于环渤海、长三角和珠三角三大经济区以及长江、黄河沿线区域的大城市与特大城市[22]。

然而上述对中国企业总部区位的研究局限于描述分布格局及其影响因素,并没有对中国企业总部区位选择进行系统分析。中国渐进式经济改革和市场化改革使得企业总部区位选择也成为一种渐进式的变化过程[23]。建国初期,中国企业总部的区位选择带有强烈的计划经济色彩,例如三线建设时期从国防角度出发在“三西”地区布局了很多投资巨大的资本技术密集型企业如包钢、鞍钢等,这些企业总部的区位选择面临路径依赖问题。而我国从1979年开始渐进式经济改革和市场化改革,国有企业改制、乡镇企业和民营企业飞速发展,经济决策权已经从政府转移到了企业[24],企业总部的区位选择开始更多倾向依赖市场机制,寻求更丰富的信息来源,一些企业将总部搬迁到大城市如民营企业吉利汽车总部从台州搬到杭州,原来的三线国有企业东风汽车从十堰搬到武汉等。而随着中国市场化机制的完善以及改革开放后全球化在我国的逐步深入,越来越多的外资企业通过各种形式进入中国。在这个渐进式的变化过程中,我国企业总部区位选择受到多种影响因素的共同作用,本文试图构建模型来衡量这些因素对我国企业总部区位选择的影响。

二、中国大企业总部区位选择模型

综合上述分析,本文首先提出中国大型制造业和服务业企业总部的区位选择分析框架(如图1),模型基本出发点是,我国大型制造业和服务业总部的区位选择受到集聚和分散两种力量的相互作用。路径依赖和地方政府的激励促使企业总部分散,而集聚经济、全球化以及中央政府的激励促使企业总部集聚。

(一)政府激励

中央集权与地方分权并存的政治体制对我国企业总部的选址产生了截然不同的影响,使得我国企业总部在中央直辖市和地方省会城市都呈现集聚态势。中央集权的政治体制使得北京集聚很多企业发展所需的非正式信息,吸引企业集聚在北京等直辖市[25]。地方政府具有经济决策权和财政自主权,分税制改革之后地税是地方政府财政收入的主要来源,各级地方政府都有能力也有激励吸引企业总部进驻促进地方经济发展[26]。这种行政区经济一定程度上阻碍了中国企业总部在全国范围内分布,使得各个省区的中心城市均有大型企业总部。

(二)路径依赖

路劲依赖的存在会不利于中国企业总部地理集聚。随着市场化的深入,以及企业发展壮大和兼并重组,部分企业不得不重新考虑现有企业总部区位能否支撑企业的进一步发展。一旦企业总部区位对企业发展存在阻碍,企业倾向于将总部迁移到市场化水平更高的地区,以及信息来源更为丰富的中心城市。但是企业的前期投入和发展过程中所建立的关系会成为企业总部重新选址的沉没成本[27],阻碍市场化条件下企业总部区位的重新选择。

(三)集聚经济

集聚经济能够促进企业总部集聚在大城市,因为大城市能够提供多样化的专业服务、公司间面对面交流的机会、良好的金融和制度环境、高素质人才供应等集聚要素,这些要素能够帮助企业充分发挥外部规模经济,削减成本提高生产效率。一旦这种外部规模经济效应超过了企业内部的规模经济,企业总部将倾向于集聚[11,28-32]。

(四)全球化

经济全球化发展能够促使中国企业总部的集聚。伴随外资而来的跨国公司及其地区总部推动了中国城市现代服务业发展,间接促使了中国企业总部的集聚[33]。外商直接投资和跨国公司的进入带来了出口信息的溢出,随着中国企业越来越多的参与到全球竞争,来自外资企业以及内资出口企业的信息溢出促使中国的企业总部尤其是出口企业总部的集聚[34]。

图1 公司总部区位选择模型

企业总部的区位选择取决于集聚与分散力量的相互作用,一旦集聚经济、中央政府激励及全球化带来的集聚力大于路径依赖和地方政府激励带来的分散力,企业总部将倾向于集聚;反之则倾向于分散。本文将在依托上述分析框架来解释中国大型企业的总部集聚格局。

三、数据与模型设计

(一)数据

本文的中国制造业和服务业500强企业数据源自中国企业联合会、中国企业家协会发布的《2009中国500强企业发展报告》,并查询相应的企业网站完善;实证研究中相应城市的社会经济数据来源于《中国城市统计年鉴2009》。

(二)模型设计

本文采用条件逻辑斯蒂模型模拟中国大型制造企业和服务企业总部的区位选择。条件逻辑模型由McFadden提出,在之后的企业区位选择研究中得到了广泛的应用。

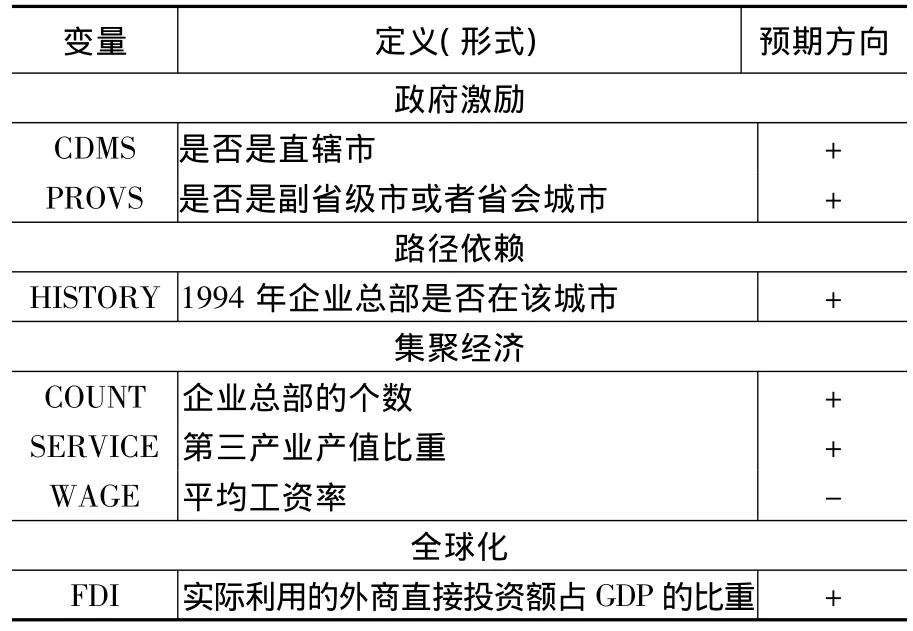

模型假设企业面对一个对数型的线性需求函数以及柯布道格拉斯生产函数,需要设置价格使得边际成本等于边际利润。变量πij表示企业i在城市j设立总部的利润,j的取值从1到m,m代表至少有一个企业总部分布的中国地级城市个数。每个观测值有m行数据,每一行跟一个城市相关联。被观测的因变量γij如果取值为1,即意味着对于所有的k从1到m且k≠j时有πij> πik,表示该城市备选择;如果 γij取值为 0,则相反意味着其他的城市没被选择。因为面对对数形式的利润变量,我们可以认为γij=βXij+eij,其中Xij是一系列变量的集合。函数形式的利润函数和对数变换使得变量的相关系数估计值表示城市被选择的概率弹性,正的相关系数意味着有更高价值变量组合的城市有更高的概率被选择[35]。根据之前文献综述中提出的我国大型企业区位选择影响因素,模型的变量选择如下表1:

中央集权与地方分权对我国企业总部区位选择产生了截然相反的影响。本文用虚拟变量直辖市(CDMS)来衡量北京、上海等中央直辖市的良好的制度环境以及非正式信息带给企业的激励;用虚拟变量省级城市(PROVS)衡量地方政府为获取税收而给企业提供的留在当地的激励或者强制[37],预期结果均为正。

表1 解释变量定义与预期方向

前期投入和关系的沉没成本带来的路径依赖会阻碍企业总部的集聚。1994年分税制改革前后,我国乡镇企业、民营企业飞速发展,国有企业改制,企业总部区位进入变动时期,用1994年企业总部是否在该城市这一虚拟变量(HISTORY)来衡量路径依赖,预期结果为正。

企业集聚理论的中,企业总部倾向于寻求信息溢出、专业化的服务以及较低的劳动力成本来发挥外部规模经济[11],因此本文用企业总部数量(COUNT)衡量企业总部间的信息溢出,预期结果为正;三产产值比重(SERVICE)衡量城市服务业发展水平,预期结果为正;平均工资率(WAGE)用来衡量城市的劳动力成本,预期结果为负。

全球化进程的深入会影响我国企业总部的区位选择,用实际利用外资比重(FDI)衡量我国城市参与全球化的程度,外商直接投资的集聚能够推动城市服务业水平的发展并带来信息溢出促使企业总部集聚[33],预期结果为正。

四、中国企业总部区位选择

(一)中国企业总部空间模式

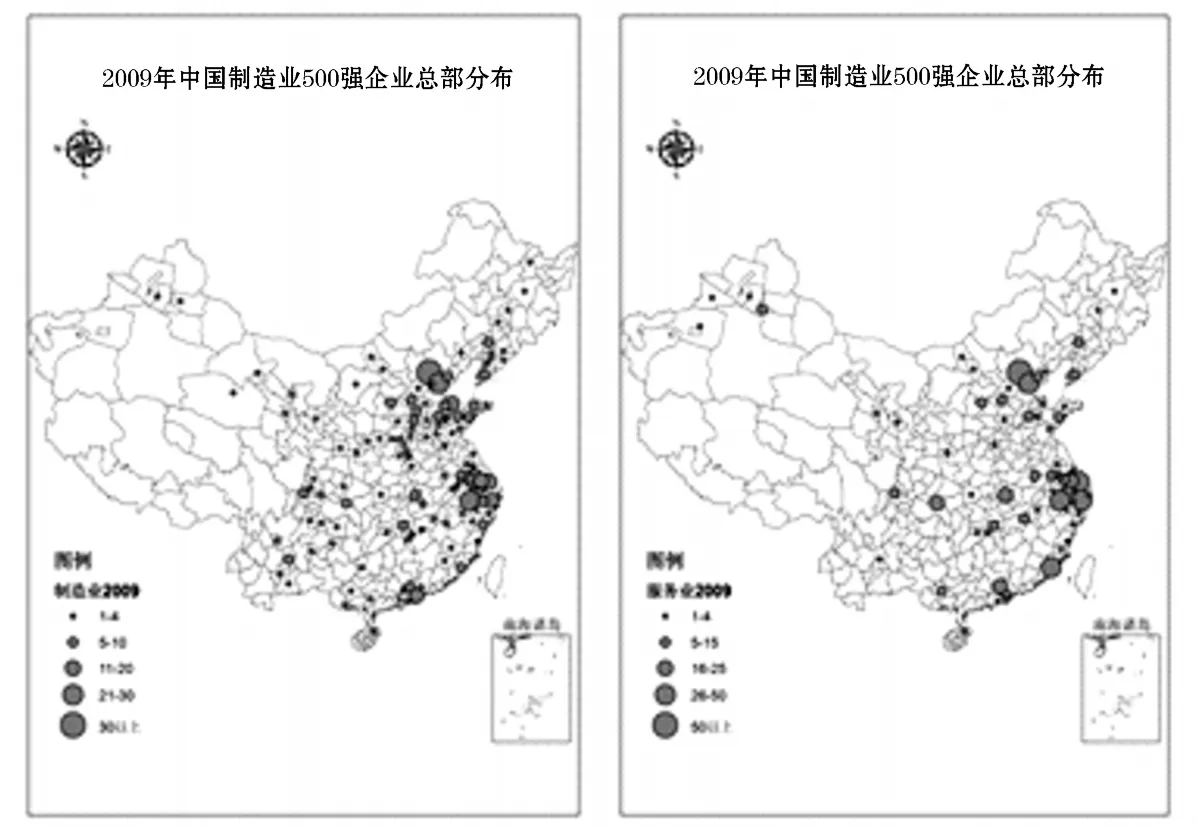

如图2所示,中国制造业500强企业总部主要集聚在包括京津冀、山东半岛、长三角和珠三角地区,在一些省级中心城市也有较多分布;相比制造业总部,中国服务业企业总部主要集聚在京津地区和长三角地区,以及如重庆、武汉、厦门、广州等省级中心城市。

图2 2009年中国制造业和服务业500强企业总部分布

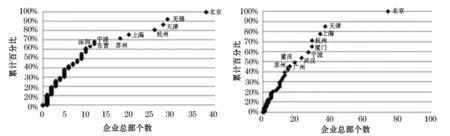

如图3所示,我国制造业500强分布在124个城市,北京是最受制造业500强企业青睐的城市,有38个制造业企业总部,占7.6%,而天津、无锡、杭州、上海、苏州作为第二集团共有121个制造业企业总部,占到了24.2%。我国服务业500强企业总部分布集聚在64个城市,北京同样是最受服务业500强企业总部欢迎的城市,有74家服务业500强企业总部,占14.8%,天津、上海、杭州、厦门、宁波、武汉、重庆、广州、苏州等城市作为第二集团吸引了230家服务业500强企业总部,占46%。

对比制造业和服务业500强企业总部分布特征,服务业相比与制造业更加集中于大城市且有更强的随城市等级体系分布的特征。

图3 2009年中国城市体系中的制造业500强企业总部和服务业500强企业总部

(二)中国企业总部区位选择

2009年位于地级市的中国制造业500强企业和服务业500强企业分别为494个和496个,分别进入了119个和61个地级市,条件逻辑模型回归结果如表2。直辖市(CDMS)和省级城市(PROVS)相关系数都为显著为正说明政府激励对中国企业总部区位选择起到重要作用,使得我国企业总部更加集聚在直辖市、省会或副省级市这些国家和地区的政治和管理中心,减少企业与地方政府决策者沟通的成本同时能够享受到政府给予的软环境支持。制造业总部更加倾向于集聚在省级中心城市而服务业总部更倾向于集聚在直辖市,这是由于服务业比制造业更加需要便捷的信息可达性以及更大的市场范围。

路径依赖(HISTORY)显著为正说明企业总部搬迁的成本是影响我国企业总部区位选择的一个重要因素。从企业数据也可以看出,中国2009年制造业和服务业500强企业中分别只有不到20家和10家企业的总部进行过搬迁。

企业总部数量(COUNT)的显著为正说明企业总部倾向于集聚以充分利用信息溢出来削减成本,但相关系数较小说明总部之间的联系并不密切;制造业企业总部模型中,第三产业比重(SERVICE)显著为正,说明制造业企业总部需要高水平的专业化服务投入来实现规模经济,而服务业总部通常可以依靠企业内部的部门来满足其对服务业的需求;工资率(WAGE)显著为负说明减少劳动力成本仍然是企业总部的区位选择方向。总的来说,集聚经济显著影响中国企业总部的区位选择。

外商直接投资(FDI)对我国企业总部的影响虽然为正,但不显著,说明我国企业总部受全球化的影响不大,并不会盲目的跟随跨国公司以及外商直接投资。

表2 2009年中国制造业和服务业总部条件逻辑模型估计值

五、结论与讨论

本文将政府激励、路径依赖、集聚经济和全球化纳入中国企业总部的区位选择分析中,认为中国大型企业的空间模是集聚和分散两种力量相互作用的结果。总体而言,中国大型企业总部集聚在环渤海地区、长三角地区以及珠三角地区以及各省区的中心城市,且随着城市等级体系分布。条件逻辑模型分析表明,地方政府激励和路径依赖为代表的分散力量要强于中央政府激励和集聚经济带来的集聚力量,阻碍了我国企业总部的地理集聚,形成了总部集聚与行政区经济并存的局面。实证研究结果还表明制造业企业总部相较于服务业企业总部更加需要专业化的服务以及低成本的劳动力。服务业企业总部由于需要来自于中央的决策信息以及需要更大的市场范围,倾向于集聚在中央直辖市,而制造业企业总部则更多集中在省级中心城市。

目前中国很多城市提出总部经济战略,本文的研究结果表明,并非所有城市都能吸引企业总部,只有那些国家或者省区中心城市以及有较好的集聚经济要素如专业化服务、低成本劳动力的城市才能吸引总部的集聚,因此不应盲目发展总部经济。而对于企业总部而言,市场化机制下的集聚才是最有效率的,目前我国的行政区经济下的总部集聚并不是最优状态,地方政府不应干涉企业总部的决策,应该通过完善产业发展环境来吸引企业总部的进驻。

[1]CHANDLER A.The Functions of the HQ unit in the Multi- business Firms[J].Strategic Management Journal,1991,(12):31 -50.

[2]TAYLOR PJ,CATALANO G,WALKER D R F.Exploratory Analysis of the World City Network[J].Urban Studies,2002,(39):2377-2394.

[3]WILLIAM K CARROLL.Global Cities in the Global Corporate Network[J].Environment and Planning A,2007,(39):2297 -2323.

[4]AMIN A,THRIFT N.Cities Reimagining the Urban[M].Cambridge:Polity Press,2002.

[5]COHEN R.The New International Division of Labor,Multinational Corporation and Urban Hierarchy.Chapters in Urbanization and Urban Planning in Capitalist Society[M].London:Methuen,1981.

[6]FRIEDMAN J,WOLFF G.World City Formation[J].International Journal of Urban and Regional Research,1982,6(3):309-344.

[7]CHANDLER A.Strategy and Structure.Chapters in the History of the Industrial Enterprise[M].Cambridge:The M.I.T.Press,1990.

[8]HUNGENBERG H.How to Ensure that Headquarters add Value[J].Long Range Planning,1993,(26):62 -73.

[9]YOUNG D,F.T.Management.Corporate Headquarters:An International Analysis of Their Roles and Staffing[M].London:Prentice Hall,2001.

[10]COLLIS D,YOUNGDAVID,et al.The Size,Structure and Performance of Corporate Headquarters[J].Strategic Management Journal,2007,28(4):383 -405.

[11]JAMES C,DAVIS AJ,VERNON HENDERSON.The Agglomeration of Headquarters[J].Regional Science and Urban Economics,2008,(38):445 -460.

[12]SCHUTE H.Strategy and Organization:Challenges for European MNCs in Asia[J].European Management Journal,1997,(15):436 -445.

[13]LEHRER M,ASAKAWA K.Unbundling European Operations:Regional Management and Corporate Flexibility in American and Japanese MNCs[J].Journal of World Business,2000,(34):267-286.

[14]HORST T,KOROPECKYI S.Headquarters effect[J].Regional Financial Review,2000:16 -29.

[15]SEMPLE K.Recent Trends in the Spatial Concentration of Corporate Headquarters[J].Economic Geography,1973,49(4):309-318.

[16]JOHN D STEPHENS,BRIAN P HOLLY.City System Behavior and Corporate Influence:The Headquarters Location of US Industrial Firms[J].Urban Studies,1981,(18):285-300.

[17]HOLLOWAY R,WHEELER O.Corporate Headquarter Relocation and Changes in Metropolian Corporate Dominance,1908 - 1987[J].Economic Geography,1991,(67):54-74.

[18]SHILTON L,STANLEY C.Spatial Patterns of Headquarters[J].Journal of Real Estate Research,1999,(17):341-364.

[19]KLIER T,TESTA W.Location Trends of Large Company Headquarters during the 1990s[J].Economic Perspectives,2002,(26):12-26.

[20]费洪平.大型企业集团(公司)的空间组织研究[J].地理学与国土研究,1995,11(3):17-24.

[21]宁越敏.新城市化进程:90年代中国城市化动力机制和特点探讨[J].地理学报,1998,53(5):470-477.

[22]武前波,宁越敏.中国制造业企业500强总部区位特征分析[J].地理学报,2010,65(2):139-152.

[23]MCMILLAN J,NAUGHTON B.How to Reform A Planned Economy:Lessons from China[J].Oxford Review of Economic Policy,1992:130-143.

[24]HAVIE C.Economic Transition:What Can Be Learned from China's Experience[J].International Journal of Economics,1999,(26):1091-1119.

[25]SIMON XB ZHAO,JIANMING CAI,LI ZHANG.Asymmetric Information as a Key Determinant for Locational Choice of MNC Headquarters and the Development of Financial Centers:A Case for China[J].China Economic Review,2005,(16):308-331

[26]QIAN Y,ROLAND G.Federalism as a Commitment to Market Incentives[J].Journal of Economic Perspective,1997,(11):83 -92.

[27]SE JAKOBSEN,KNUT ONSAGER.Head Office Location:Agglomeration,Clusters or Flow Nodes[J].Urban Studies,2005,42(9):1517 -1535.

[28]PREDA R.Industry,Information and City-system Interdependencies.Chapters in Spatial Perspective on Industrial Organization and Decision Making[M].London:Wiley,1974.

[29]HUTTON T,LEY D.Location,Linkages and Labor:the Downtown Complex of Corporate Activities in a Medium Size City,Vancouver,British Columbia[J].Economic Geography,1987,(63):125-140.

[30]EDINGTON DW.The Geography of Endaka:Industrial Transformation and Regional Employment Changes in Japan 1986 - 1991[J].Regional Studies,1994,(28):521-535.

[31]LASSERRRE P.Regional Headquarters:The Spearhead for Asia Pacific Markets[J].Long Range Planning,1996,(29):30-37.

[32]HAYTER R.The Dynamics of Industrial Location,The Factory,the Firm and the Production System[M].New York:John Wiley& Sons,1997.

[33]贺灿飞.中国区域经济差异的时空变化:市场化、全球化和城市化[J].管理世界,2004,(8):8-17.

[34]LOVELY E,ROSENTHAL S,SHARMA S.Information,Agglomeration and the Headquarters of US exporters[J].Regional Science and Urban Economics,2005,(35):167-191.

[35]MCFADDEN D.Conditional Logit Analysis of Qualitative Choice Behavior,in Frontiers in Econometrics[M].New York:Academic Press,1974:102-142.

[36]贺灿飞.外商直接投资区位:理论分析与实证研究[M].北京:中国经济出版社,2005:168-188.

[责任编辑 马 涛]

F061.5

A

1009-1971(2011)06-0041-06

2011-10-07

国家自然科学基金项目(40871065)的阶段性成果

李德瑜(1989-),男,重庆渝北人,硕士研究生,从事经济地理研究