到台北喝酒

2011-12-29马一川

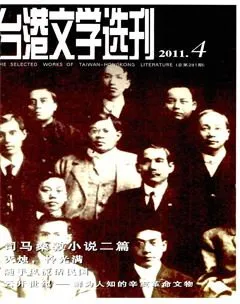

台港文学选刊 2011年4期

任《台港文学选刊》编辑近13年,很遗憾却一直没机会到台湾实地考察。2011年6月上旬农历端午前后,应台湾贤志文教基金会邀请,杂志社终于得以组团赴岛参访。我感觉海峡两岸于今往来便利,却仍有许多不同,台湾绝大多数的文学报刊、社团既没有当局的专项拨款,也无其他稳定的资金援助,同时受到岛内人口总基数的限制,发行量较小,财务方面基本上入不敷出,主要仰赖真正热爱文学写作的同仁,在士农工商的从业收入中捐献一部分来贴补办报、办刊及相应的文学活动。尽管如此,鉴于《台港文学选刊》创办27年来为推介台湾文学、推动两岸文化交流的实心诚意和不懈努力,台湾文学界、出版界的诗人、作家,于百忙之中闻讯而来,多位朋友自掏腰包以报刊、社团或单位的名义热情款待参访团一行。入台之后,我们发现台湾的消费水平比大陆一般要高出三到四倍,在餐馆宴请我们这么一支11人的大团队,可想其开销不菲。对于台湾朋友们这种以私款办公事的风尚,我们于感谢之余,确也钦佩不已。

第一次宴请我们的,是创世纪诗社的大佬们,席设台北天然台湘菜馆。据说这家老字号在台已逾50多年历史,自开馆迄今常常也是文人雅士谈文论艺的聚所。餐馆不大,一楼仅是一条逼仄窄小的通道,二楼含括餐厅、厨房、洗手间,全部面积估摸在150平方米上下。但是馆内装潢精致清雅,廊道两边一律悬挂书画长幅,画作气韵鲜活、书法笔墨酣畅;厅内区隔采用古香古色的楚味屏风;服务生也不像大陆多为青春靓丽的美女,相反看得出来她们皆是岁月镌在脸上的家庭主妇,谦恭、朴素却又服务周到。双方与宴人员加起来恰围两桌,座位已事先用桌签分好,主客交叉分坐。如此细心周到的安排,却让我颇有些不自在,尚且我的右手边还是著名诗人辛郁。我性格内向,不善言辞,在这样的场合难免感觉拘谨。还好,甫一入座辛郁先生就夸赞我,说他每次见到我,我的脸上总挂着自然的微笑。这让我放松不少。酒宴启动,菜色精致而不奢华,先是主方对客方敬酒,接下来客人回敬主人,浅斟低酌,热语往来。起初,宾主话题多放在酒文化的礼仪上。随之,正像旧白话小说所言“酒过三巡,菜过五味”后必有所论,借着酒意,《创世纪》诗人们很快便有了雅兴。张默先生自告奋勇,率先演唱了一段徽剧,嗓音高亮、韵味悠长,赢得一片掌声。接着是著名诗人痖弦先生闪亮登场,演绎了一段河南南阳剧。痖弦先生年轻时曾经饰演过孙中山,得过台湾演艺界最高奖“金鼎奖”,应该还算作一代名演员才对。他的男中音沉雄浑厚、唱腔诙谐活泼,遂带来一片掌声。随后女诗人古月、龚华分别来了一段通俗歌曲,古月、李锡奇这一对文艺夫妻档又联袂合作了一段地方剧。往下该轮到我们客人也“秀”几个节目了。参访团在这方面较显尴尬,不必讳言,团员中没几位擅长表演的。赶鸭子上架,忽然听到副团长宋瑜老师提名让我唱一段民谣。所谓民谣,不过是我以前在家乡曾经听过一点的,叫我唱我却一次都还没有试过。恭敬不如从命,也只好豁出去了。缺乏经验,我先是未做任何释义,直接用方言念了一遍。声音小,词不长,语速又快,猜想席上谁都没找到感觉便结束了。但出乎意外,大家却几次给了我热烈的掌声,让我受宠若惊。才唱完,正准备归座,宋瑜老师又提议让我再以普通话向各位讲读一遍,之后又用方言重新来过,并且因无麦克风的缘故,为两桌分别表演。这一次稍微从容,不过我自己十分清楚,效果仍是不佳,不过大家依旧给我鼓掌。受到不断上升的热闹气氛的鼓舞,或许多少也从我身上找到了勇气,不久我们参访团又有两位成员主动请缨或表演新疆舞或朗诵诗作。特别是团长杨少衡主席,一向很少听他唱歌的,也欣然引吭演唱了一段大陆歌曲,歌声明亮、声情并茂,连我们这些与他共事多年的朋友也觉得惊喜。月影偏斜,时过八点,最后胖子诗人辛牧虽然不唱不跳,却也出场故意抚着大肚腩为大家转了一圈,样子既可亲又有趣。

另一次由“中国诗歌艺术学会”做东,当时台湾方面与宴的还有《葡萄园》、《艺文论坛》、《紫丁香》、“三月诗会”、《乾坤》等期刊、诗社的文友,席假台北锦华楼大饭店二楼会议厅,厅内有专门的演出舞台和音响设备。宴会进行到一半,也是先由东道主发端。年轻女诗人蔡雪娥载歌载舞,登台连续放歌,演唱了多首闽南语名曲,博得台下一致好评。一位耄耋老诗人不甘示弱,紧跟着到台上拉着另一位女诗人翩翩舞起了交际舞,令人感佩。我因为座位靠近舞台,便又作为第一位客方代表被主人点名登台。跻身台上,一下子成为众目睽睽的焦点,起初同样紧张慌促,不知如何是好。由于有了先前赴宴的经验,我灵机一动,突然想到自己曾经学过《北国之春》,这首歌曲难度不大,拿捏起来相对有把握,于是决定勇敢地向大家献丑。没想到一开口,还真是一下子找准了感觉,台下反应热烈,我的演唱也越来越顺。一曲终了,应蔡雪娥要求,我改换跑道,又随即“秀”了一遍日前在天然台湘菜馆演绎不太成功的民谣《山里有个什么叫》:

山里有个什么叫?/鸟叫。/什么鸟?/波鸟。/什么波?/雷波。/什么雷?/乍雷。/什么乍(炸)?/油炸。/什么油?/香油。/什么香?/贵香。/什么贵?/宝贵。/什么宝?/良宝。/什么良(粮)?/粮食。/什么食(石)?/姜白石。/什么姜(奖)?/你讨婆娘我来奖。

该首歌谣通过前后句子粘连问答、同字或谐音相顶的独特形式,将地方男女和历史人物的名字有机嵌入,表达了一种诙谐、欢快、活泼的民间生活情趣。加上我努力克服上次表演中的不足,以方言吟诵前先用普通话向听众朗读一遍,又借助麦克风,声线清晰,因此这次表演也还差强人意,至少不再让我感觉丢人。值得庆幸的是,事后还有前辈夸奖我表现得有板有眼,具有自己的特点。

“人浴兰汤,事不忘于端午;客斟菊酒,兴常记于重阳。”时光荏苒,访台归闽,挥手之间不知不觉一周又过。回首十余天来短暂而又难忘的日子,在这夜阑人静的炎夜,窗外月残星稀,蓦然想起的竟是那些曾经不加忌惮、几度贪杯的金门高梁酒。奇怪,一向因长期偏头痛遵医嘱禁酒、确实也不胜酒力的我,当时能一次性喝下一二两五十几度的金门高梁而没有醉倒,也没有偏头痛。我想,或许正应该归因于台湾诗人的那份洒脱,和今天两岸中国人相处的气氛更加自然融洽吧。