称谓

2011-12-29杨际岚

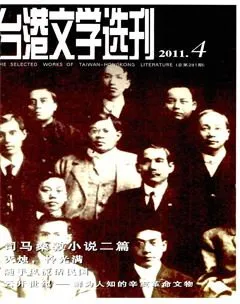

台港文学选刊 2011年4期

话一出口,自个儿就愣住了。有点尴尬。

抵达台北次日,与几家媒体的朋友邀约,在咖啡厅小聚。

陈义芝帮忙张罗。他充当主持,介绍在座的台湾友人。我受参访团团长、福建省作协主席杨少衡的委托,介绍各位团友。说着,说着,便叫起义芝来了。

“脑筋急转弯”,连忙解释,从前相互称呼,客客气气地叫“先生”;后来,渐渐熟了,称之为“兄”;如今简直不分彼此,干脆就直呼其名了。这么说,听者也乐了,“那好呀!”

事后回想,这解释有点多余。和台湾文友结识,有些年头了,不知不觉之中,大家热络起来了,指名道姓,岂不自然、亲切!

其实,称谓各有各用,既看对象,也看心境、心态、心情。称呼长者,出于尊敬,似乎仍以“先生”为宜。同辈间,大都称“兄”,平等相待。很熟了,来个“裸称”,亦无不可。

此行收到不少赠书。

席慕蓉赠《席慕蓉精选集》(散文集),丁文智赠《花也不全然开在春季》(诗集),均称“先生”。汪启疆送诗集《台湾·用诗拍摄》,“请际岚兄雅正”。上有题词:“风景云际间/岚光润心怀”。嵌名巧喻。焦桐两次送了三本书,有称“先生”,又有称“兄”的。

甫抵台北,赶赴《创世纪》诗刊座谈会。见面时,张默便说,书给你寄去,带着太沉。果不其然,刚返回福州,便收到张默新诗论评集《生命意象的霍霍涌动》。邮封上有一段说明:“航邮寄赠,免受长途携带之苦。”此书定价台币500元,邮资则为252元,开卷展读,“际岚吾兄雅正”,一股和风拂面而来。

送书人另有一些“故事”。仅仅为了见一见,聊一聊,席慕蓉从市郊驱车一个多小时,出席“中国诗歌艺术学会”的座谈会。市中心停车不便,她先找地方泊车,再搭“的士”到会场;整整三个小时,她静静“听会”。会一开完,没顾上用晚餐,又往回赶了。为了和我们见面,好几位文友,如汪启疆等,专程从高雄等地北上赴会。焦桐头一天聚会,意犹未尽,执意第二天还要作东安排餐叙。适逢端午,各处酒楼爆满,此位仁兄接连几通电话,动用“台湾饮食文化协会理事长”之衔,终遂心愿。

迁居于金门的郑愁予,正在大陆参加诗歌节活动。闻讯赶在我们离台前夕,回到台北,居中联系“中国文艺协会”,安排与参访团会面。张晓风、潘郁琦藉此二度前来相聚。

那些天,台湾酷暑难耐。我们前往高雄中山大学参访,余光中和夫人范我存,早就候着,带着各位参观“特藏室”,导引,解说,当作“道具”合影,兴味盎然。临末,给团友们大大的惊喜,每人收到一套特殊的纪念品,上绘高雄西子湾中山大学校景,两件瓷杯分别印制余光中手书诗作《西湾早潮》和《西湾黄昏》。

宝岛之行,我们收获了台湾文友们的淳厚友情,“满载而归。”

我在《文讯》的聚会上无限感慨地说,以文会友,至真,至纯。

访台十日,最为开心的,莫过于和旧雨新知欢聚。听到李锡奇、古月夫妇脱口唤我名字,总有汩汩暖意涌心间。团友中也有赠书给台湾文友的,遇女性,称“女史”;女诗人兼画家徐瑞则说,叫我名字就好了,不然,显得太生分了。“裸称”,真动听。(这不,小文通篇全用“裸称”。)

浸濡于欢语笑声中,别说有多开心了。痖弦时有幽默之语。谈及“南下”,他说“我也是‘南下’,就是走得太过了”。大伙儿哄堂大笑。静下来,思忖这话语,忽然想起去年秋季随痖弦返乡(河南南阳)举办“海峡诗会”活动,他手抚慈母墓碑潸然泪下。忆及这幕情景,不禁悲从中来。当年,他稚气未脱,随汹汹大潮“南下”。日后归家,竟与母亲天人永隔。能不为之动容!

由彼及此。十几年后,仿佛痖弦“南下”那样的年纪,我们这一代却卷入另一股大潮。我告诉文友们,当年曾参加“红卫兵”,后来又“上山下乡”,他们都惊讶地瞪大了眼睛。逝水流年,沧海桑田,这便是历史!

曾几何时,少不更事,“拿起笔当刀枪”,“口诛笔伐‘帝修反’”,而今却为敞开“窗口”、牵起“纽带”、搭建“平台”尽心竭力,不啻天壤之别。且问,今夕是何年?恍如隔世!

感谢生活。这一路走来,因缘际会,结识诸“先生”,诸“兄”……各位文友。

谢谢你,文友!