安徽省“体教结合”培养竞技体育后备人才现状调查与对策研究

2011-12-28孙正,王建

孙 正,王 建

(安徽工程大学,安徽 芜湖 241000)

安徽省“体教结合”培养竞技体育后备人才现状调查与对策研究

孙 正,王 建

(安徽工程大学,安徽 芜湖 241000)

采用文献资料法、问卷调查法、专家访谈法和数理统计法,以安徽省“体教结合”培养竞技体育后备人才现状为依据,重点对其中的生源、学训矛盾、经费、竞赛等主要问题进行了分析,并提出相应的对策,以探寻适合安徽省情的竞技体育后备人才培养之路。

体教结合;竞技体育后备人才;生源;学训矛盾;经费;竞赛

在世界各国竞技体育的发展过程中,竞技体育后备人才培养始终具有举足轻重的作用。后备力量的培养是竞技体育发展的战略问题,只有重视后备人才梯队建设,竞技体育的发展才有后劲[1]。当前,“体教结合”已成为我国竞技体育后备人才培养的必由之路,2005年6月6日经省政府同意,安徽省体育局、省教育厅颁发了《关于进一步加强我省体教结合工作的意见》,明确提出要大力推进“体教结合”培养模式,培养和造就大批的优秀体育后备人才,在国内外重大比赛中创造优异成绩。本文以安徽省“体教结合”培养竞技体育后备人才的现状为依据,分析当前“体教结合”具体实施过程中存在的问题,并提出相应的解决对策与建议,旨在为我省竞技体育后备人才培养提供理论依据。

1 研究对象与研究方法

1.1 研究对象

安徽省部分体育运动学校、国家级及省级体育传统项目学校。

1.2 研究方法

1.2.1 文献资料法

利用安徽工程大学图书馆、中国期刊网等,查阅2000—2010年的关于体教结合和竞技体育人才培养方面的文章、书籍等资料;另通过安徽省体育网、安徽省教育厅网站查阅相关政策法规,为本研究提供理论支撑。

1.2.2 问卷调查法

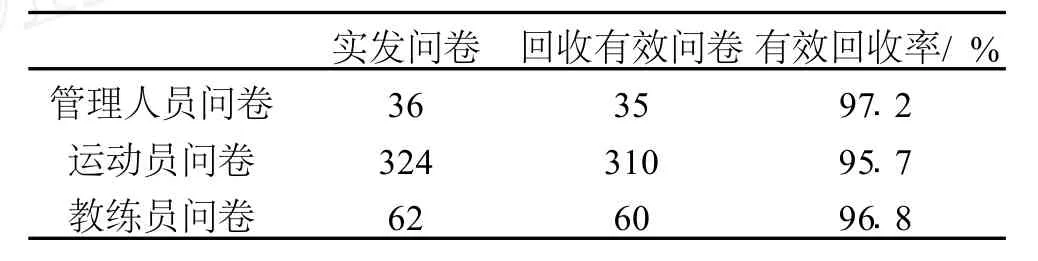

为获得广泛的信息,针对管理人员、教练员、运动员分别设计了问卷。通过抽样调查法,对合肥、芜湖、阜阳、淮北、六安、宿州、淮南、铜陵、马鞍山9个地市的30所国家级及省级体育传统项目学校、6所体育运动学校进行了问卷调查。问卷发放、回收情况见表1。

表1 问卷发放、回收情况表

1.2.3 专家访谈法

对各校领导、体育局和教育局管理人员进行面访和电话访谈,具体了解他们对安徽省实施“体教结合”培养竞技体育后备人才的看法和建议,为本研究结果提供有力的补充。

1.2.4 数理统计法

运用SPSS和EXCEL统计软件对收集的数据进行统计分析。

2 安徽省“体教结合”培养竞技体育后备人才的现状

2.1 安徽省竞技体育后备人才培养中的成绩和差距

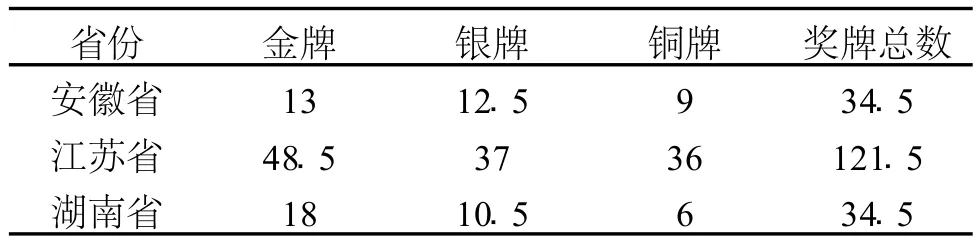

在2005年的十运会上,安徽体育代表团获7枚金牌,位列金牌榜第18名;在2009年的十一运会上获13枚金牌,位列金牌榜第14名,显示了安徽省“体教结合”在培养竞技体育人才、推动竞技体育发展方面发挥了一定的作用。但与邻近的江苏省相比,安徽省依然有很大差距,而且安徽省金牌主要集中在散打、古典摔跤、射击、皮划艇、山地自行车、柔道等少数冷门项目中,在田径、球类等大项中收获甚少。由于安徽省的经济发展水平、竞技体育的经费投入、业余训练规模等均无法与江苏相比,竞技体育水平较低也在所难免,但即使和同为中部省份的湖南相比,也存在一定的差距 (表2)。表明安徽省在竞技体育后备人才培养中仍需加大力度,探索更为有效的人才培养方式。

表2 十一届全运会上安徽省与江苏、湖南成绩比较

2.2 生源

生源是学校运动队生存发展的根源,生源质量与数量直接关系到学校运动队的发展,关系到竞技体育后备人才的培养与输送[2]。调研发现,安徽省大部分体育后备人才培养学校都存在生源危机,61.1%的学校表示生源不充足。然而,体育传统项目学校生源相对充足,生源很充足和较充足的占58.8%。目前,安徽省大部分体育后备人才学校都没有完善的招生管理体系,28.6%的学校表示没有该体系,42.8%的学校表示有但不完善。各学校管理人员、教练员对其生源的质量普遍表示不满,只有36.6%的管理人员和43.2%的教练员对生源质量非常满意和比较满意。可见,安徽省竞技体育后备人才生源状况严峻。

2.3 运动员选材

通过调研我们了解到,安徽省大部分体校运动队以及体育传统项目学校仍然实行自然选材和经验选材。体育运动学校采用最多的选材方法是“以经验为主、各种指标测试为辅” (70.6%),其次依次为“运动员的成绩” (58.6%)、“各种测试指标为主、经验为辅”(35.1%)、“根据世界优秀运动员的模式、特征进行选材”(27.6%)、“完全根据自己的经验”(23%)和“完全根据各种指标的测试”(18.9%)。在选材途径上,主要有通过各级运动会 (73.5%)、自己到各中小学寻找 (65%)、通过别的教练员推荐 (45.7%)、下一级运动队输送 (39.5%)等。由此我们不难看出,安徽省在竞技体育后备人才的选材上并不科学,选材途径较为单一。随着我国社会的发展和科技的进步,选材手段和方式应该更加多样和科学,如利用互联网发布信息进行选材等都为各校提供了借鉴。

2.4 学训矛盾

业余训练的对象主要是青少年运动员,他们担负着学习与训练的双重任务。但长期以来,由于受“重训轻读”思想的影响和运动队管理体制等的制约,相当一部分运动员忽视对文化知识的学习,造成身心发展不协调。

运动训练是一个循序渐进的过程,运动成绩的取得与提高需要一定的训练时间作保证。调查显示,体育运动学校与体育传统项目学校在周训练次数、训练时间上存在显著差异。其中,多数体育运动学校运动员每周训练6—9次,占72.5%;多数体育传统项目学校运动员每周训练4—6次,占76.1%。在单次训练时间上,63.5%的体育运动学校运动员每次训练90—150分钟;57.6%的体育传统项目学校运动员每次训练60—120分钟。徐本立等研究认为,在一般的基础训练阶段,每周训练2—4次,每次持续时间在0.5—1.5小时;专项训练阶段,每周训练3—6次,每次训练时间在1—2小时较为科学合理[3]。可见,安徽省青少年运动员的训练量是较大的。

由此我们不难想象,经过早训和下午大运动量的训练,运动员坐在教室上课时不可避免地会出现精力不充沛、注意力不集中、学习效率低下的情况。除精力外,学习时间不足也是影响运动员文化学习的重要因素。结果显示,不管是体育运动学校还是体育传统项目学校,运动员课堂外的学习时间较少,主要集中在1小时以下 (35.8%)及1—2.5小时(39.5%),学习时间明显不足。

安徽省体育和教育系统管理人员认为竞技体育运动员“学训矛盾”非常突出的占13.9%,比较突出的占44.4%(表3)。表明管理人员对此也有一定的认识。

表3 管理人员对后备人才学训矛盾认识情况统计表 (N=36)

2.5 教练员队伍

影响一个国家竞技体育水平的因素是多方面的,教练员队伍的质量与数量是其中一个决定性因素[4]。统计结果显示,学校教练员学历层次结构中,本科及以上学历的占71.1%。从教练员等级和运动经历上看,体育运动学校与体育传统项目学校的教练员存在显著差异,体育运动学校以中、高级教练员为主;体育传统项目学校以初、中级教练员为主。体育运动学校的教练员大多来自体育运动学校,部分来自省、国家队退役运动员;体育传统项目学校的教练员多数来自体育院校或体育系。调查显示,大多数教练员参加岗位培训的愿望都比较迫切,占到了被调查教练员的80.4%。

2.6 参加比赛

运动竞赛是竞技体育的重要组成部分,我国运动竞赛的目的就是通过系统地设置不同性质的比赛形成一个对运动技术水平和发展状况进行评价的系统,促进运动技术的发展。运动员问卷统计结果显示,安徽省各校运动员每年参加省市级比赛的机会较少,其中参加省市级比赛能达到3次以上的只有11.3%,大多数都集中在1-2次,还有些运动员1年参加不了1次省市级比赛。

运动员们参加比赛次数比较少,究其原因是省市级比赛少,安徽省每四年才举办一次省运动会,各地市也是2年才举行一次市运动会,各学校教练员只能通过校际比赛以及每年一次的校运动会来积累经验、锻炼运动员和发现问题,参赛层次明显较低。

2.7 场地器材

竞技体育训练要取得良好的效果,需要一定的空间、场地和先进的设备器材。运动员对场地器材满意度的调查结果显示,只有50.3%的运动员对本校的场地器材设施表示满意。尽管安徽省在体育运动场地建设和器材配备上已经做出了很大努力,每年都投入大量经费,但由于安徽省经济发展水平相对落后,加上人口多、学校多,平均到各校的经费对于改善学校的硬件设施来说只是杯水车薪。

2.8 经费管理

经费是学校体育工作得以正常开展的必要条件,学校办运动队,选材、训练、医疗、比赛等各个环节等都需要大量的资金,没有强有力的经济支撑,难以培养出较好的运动员。安徽省地处中部,属经济发展欠发达省份,在竞技体育后备人才培养经费投入上明显不足,大多数经费来源于学校自筹 (有73%的管理人员选择)及教育、体育部门拨款(有48%的管理人员选择),虽有些学校开始尝试产业化经营,但尚处于探索阶段,效果还不明显,前景令人担忧。只有少数体育传统项目学校因其在校人数比较多,经费较为充足。对管理人员关于经费支配的问卷调查结果显示,各学校的经费非常紧张,65.2%的学校入不敷出,能做到收支平衡的学校只有19.3%,表明安徽省各校的体育经费问题严重困扰着竞技体育后备人才的培养。

2.9 运动员输出

作为中专性质的体育运动学校、体育传统项目学校,大部分体育生毕业后无法继续升学,就业又面临出路窄等现实问题,直接影响了各校的生源,导致规模萎缩,这也成为体育、教育部门及社会普遍关注的问题[5]。有关资料表明,安徽省各体校运动队向上一级优秀运动队的输送率呈现逐年下降态势;而体育传统项目小学的运动员由于国家实施九年义务教育可直接升入中学进一步深造,体育传统项目中学的运动员除输送到上一级的运动队以外,还可以考高中、升大学,出路比体校学生宽,但总体而言,在人才输出方面各单位都存在很大困难,有81%的教练员对运动员升学、就业等问题表示不乐观。在访谈中,虽然有些管理人员介绍,随着我国高校招生规模、招生比例的不断扩大,再加上对体育类学生实行特殊招生政策等,学生运动员升入高校继续深造的机会大大增加,但是由于运动员们的训练和比赛过多地占用了学习时间,导致文化课成绩较差,继续深造困难较大。

3 安徽省“体教结合”培养竞技体育后备人才的对策

3.1 完善招生机制,统一入学标准,拓宽招生渠道

科学的招生政策、完善的招生体系能吸引众多具有运动天赋的青少年参与竞技体育运动,一定程度上可减少人才流失。美国在招收运动员的过程中,突出的特点就是法制化,在招生方面各校自主、灵活、依法地行使自己的权利,为保持自身竞技体育上的优势,很多学校纷纷开出各种优厚的条件吸引天赋好的学生报考。在入学标准上要做到统一、合理、公正,杜绝各种隐瞒欺骗、弄虚作假行为,可利用网络平台等手段加强各层次学校教练员之间的交流,积极举荐人才,将我省的好苗子最大限度地留在省内,避免因人才过度流失而导致竞技体育后备人才出现断层。

3.2 科学选材,扩大选材范围

科学选材已经为影响运动队 (运动员)竞技术水平提高的三大要素之一。实践证明,只有那些具有天赋的运动员才能登上世界竞技体育的顶峰。运动员选材是一门涉及多学科、与多方面因素有关的科学,医学、遗传学、解剖学、生理学、生物化学、测量评价学以及体育学科中的众多学科都在选材过程中有所体现和应用。目前,要改变凭教练员经验和根据比赛成绩进行运动员选材的传统做法,通过运用科学、先进的手段和方法,进行客观指标的测试,探索那些在幼年即体现出来的、与训练无关的运动先天因素,并在此基础上预测未来的运动潜能,做到从小就开始有计划、有目的地系统培养,尽量降低淘汰率,提高成材率。另外,在选材途径上要避免单一化,可以通过各级运动会比赛、下一级运动队输送、其他教练员推荐、教练员自己寻找,以及通过举行夏令营活动和利用互联网发布信息等多种手段进行选材,扩大选材范围。

3.3 科技兴体,解决运动员学训矛盾

运动员学训矛盾由来已久,这与我国竞技体育“举国体制”及竞技体育人才培养“精兵之路”有关,长期以来“重训轻读”、过度追求运动成绩等思想一定程度上影响着我国竞技体育后备人才的可持续发展。很多体育强国的经验表明,现代竞技体育水平的提高主要依靠科学合理的运动训练,而不能一味地靠大运动量、长时间的超负荷训练,“三大一从”的训练原则已不能完全满足现代竞技体育人才培养的需求,坚持科学训练才是到达竞技体育巅峰的必由之路。在解决运动员学习与训练矛盾方面必须要转变思想,破旧立新,坚持循序渐进,合理分配训练与学习时间,确保学生有充足的文化学习时间。要注意激发学生自主学习的内因,不断提高运动员文化课学习的兴趣与态度。教练员应该配合文化课教师以及班主任,加强对运动员的管理,在参赛资格审查和确定过程中,适度考虑文化成绩和平时成绩。整合教育、体育两大系统的资源,有条件的体校可以和当地的中学进行合作教学,互派教练员、文化课教师,或者学习在中学、训练在体校。解决运动员学训矛盾,需要学校领导、教练员、文化课教师、班主任以及家长加强沟通,多管齐下,多措并举,形成合力,共同致力于运动员的全面发展。

3.4 加强教练员队伍建设,完善激励与评价机制

作为运动训练的直接组织者、实施者和指导者,教练员承担着训练和塑造运动员的主要任务,对运动员的全面发展、实现运动训练目标起着主导作用。要提高竞技体育后备人才培养质量,加强教练员队伍建设和管理是关键。第一,要加大教练员的培养力度,并合理适度地引进人才,以保持教练员队伍梯队的合理性。鼓励教练员提高学历和科研水平,积极参加各种培训,全面提高自身素质。第二,要完善和健全教练员激励与评价机制,首先要合理评价教练员的工作量,国家教委关于《试点中学培养体育后备人才暂行管理办法》中明确规定“任训教师的工作量应与体育课教师工作量同等计算”。再次,要改变过去单一的看成绩说话的评价机制,如可将运动员文化学习成绩纳入评价体系,完善运动员输送等奖励制度等,上海市施行的“跟踪奖”、“达标奖”等激励措施,也可以借鉴。

3.5 完善比赛制度,增加各层次间的比赛交流

运动竞赛是竞技体育的重要组成部分,科学合理的竞赛也是促进竞技体育发展的重要手段,没有高水平的运动竞赛就没有竞技体育的发展[6]。目前,安徽省市级比赛较少,不能充分发挥竞赛的杠杆作用,难以满足竞技体育后备人才发展的需要,因而不利于竞技体育的发展。因此需要完善现行的竞赛制度,增加各层次间的比赛交流,以赛代训。首先,要合理规范青少年竞赛制度,淡化青少年比赛的金牌意识,消除急功近利的思想。其次,运动竞赛管理部门应该制定合理的比赛计划,不仅要保证比赛的数量,还要体现比赛的层次性和多样性,如举办全省体育传统项目学校间的比赛、全省体校间的比赛,各地市间同层次的对抗赛,以及各校之间的邀请赛,二、三线运动队对抗赛等等。通过不断参加比赛,锻炼队伍,提高成绩。

3.6 加大经费投入,拓宽经费来源渠道,改善场地设施

随着竞技体育规模和科技含量的不断增加,竞技体育的竞争逐渐演变成经济实力的竞争。经费问题是困扰大多数学校竞技体育开展的关键,除了少数体育传统项目学校经费能满足需求外,绝大多数学校经费紧张。没有大量资金的投入和硬件设施作为保障,体育运动的开展只能是一句空话[7]。在美国,中学运动队的经费来源主要是社会多方面的资助以及初步市场化运作,这部分经费收入基本上能维持学校体育运动训练与竞赛活动[8]。就安徽省而言,除了政府部门要加大经费投入以外,各学校也要想方设法筹集资金,拓宽经费来源渠道,积极改善场地设施。如可以对外开放现有体育场地资源,以及与企业联合办运动队,通过运动队的市场化运作来筹集经费。

3.7 建立“一条龙”培养模式,引导运动员继续深造

运动员的输出问题一直困扰着各个学校体育运动的发展,大部分运动员毕业后面临着就业出路狭窄或无法继续深造的困难,导致竞技体育人力资源循环系统堵塞。笔者认为,除了向上一级运动队输送运动员以外,有条件的学校可建立从小学到中学再到大学的“一条龙”培养模式,方便和引导运动员继续深造,提高运动员的运动水平与学历水平,以促进运动员的全面发展,为以后走向社会、参加工作奠定良好的基础。

[1] 江俊世,刘霞.试论竞技体育后备人才培养的现状与对策[J].山东体育科技,2003(3):64-65.

[2] 朱迅华,何志林,须晓东.江苏省高校“体教结合”中运动员招生现状与发展研究[J].河北体育学院学报,2008,22(5):18-20.

[3] 郭春燕,赵培军.社会转型期对我国青少年运动员文化学习的要求[J].成都教育学院学报,2005(4):66-67.

[4] 刘庆山,周洪珍,吴燕波,等.广东省竞技体育后备人才的现状分析与对策研究[J].北京体育大学学报,2004(10):1413-1415.

[5] 朱迅华,何志林,须晓东.江苏省高校“体教结合”中运动员就业现状及对策研究[J].河北体育学院学报,2009,23(1):94-96.

[6] 唐建军.我国竞赛制度安排中的竞赛设置与竞赛约束[J].北京体育大学学报,2005(7):970-974.

[7] 高松山.河南省体育运动学校的现状与发展对策研究[J].体育文化导刊,2005(5):15-18.

[8] 侯海波,李桂华,宋守训,等.国外竞技体育强国后备人才培养体制及启示[J].上海体育学院学报,2005(4):1-5.

A Status Quo Survey and Countermeasures on Anhui“Combination of Sport and Education”Cultivating

Competitive Sports Reserve Talents

SUN Zheng,WANG Jian

(Anhui Polytechnic University,Wuhu 241000,China)

With themethods of literature review,questionnaire,interview and statistics,and acco rding to the status quo of Anhui“combination of sport and education”cultivating competitive spo rts reserve talents,this papermade analysison majo r issues like student source,the contradiction between learning and training,fundsand contestsand p roposed the co rresponding countermeasures to explore suitable development road cultivating the competitive spo rts reserve talents in Anhui p rovince.

combination of spo rt and education;competitive sports reserve talents;student source;contradiction of learning and training;funds;competition

G812.5

A

1008-3596(2011)04-0069-04

2011-03-15

安徽省体育局体育社会科学研究项目 (ASS2010303)

孙 正 (1983-),男,河南信阳人,讲师,硕士,研究方向为体育人文社会学。