成层地基中静压单桩挤土效应试验

2011-12-20李镜培李雨浓张述涛

李镜培,李雨浓,张述涛

(1.同济大学 岩土及地下工程教育部重点实验室,上海200092;2.同济大学 地下建筑与工程系,上海200092)

静力压桩以其振动小,噪音低,无污染等优点,在软土地区及人口密集的大城市较为广泛应用,并获得良好的效果,已成为地基基础设计施工中主要的桩型.

就本质而言,静压桩沉桩过程理论上可以近似地理解为桩尖处球形孔扩张和除去桩尖及地表附近处的桩身柱形孔扩张的混合扩张模式,属于挤土桩.在贯入过程中将使浅层土体隆起,下部土体侧向移动,这些必将对已入土的邻桩产生径向压力及垂直向上拔力,从而使邻桩产生弯曲、倾斜、水平位移等一系列不良后果,如果周边存在建筑物,还将对相邻建筑物产生不良影响.因此,研究静压桩沉桩机理及挤土效应对于预估沉桩的施工影响和指导沉桩设计都具有重要的现实意义.

国内外许多学者对静压桩的沉桩挤土特性展开了广泛的研究.Cao等[1]基于土体非线弹性修正剑桥模型,用数值积分方法分析了不排水条件下大变形球孔扩张和圆柱孔扩张问题.Sagaseta[2]、罗战友[3]用应变路法研究了静压群桩时的挤土位移场.鹿群等[4]对饱和成层地基中静压单桩挤土效应进行了有限元模拟研究.陈文等[5]、丁佩民等[6]对静压桩的挤土效应进行了模型试验研究.尽管许多学者应用不同理论及方法,对静压桩沉桩挤土特性进行了大量的研究,但在不同程度上都不足以揭示桩体在沉桩过程中桩周土体位移变化机制.此外,目前的研究基本上都是假定土体为均质的各向同性的弹塑性体,对涉及成层土中的静压桩挤土效应研究甚少.

因此,本文从室内模型试验角度对成层地基中静压单桩沉桩过程中挤土效应进行研究.分析桩周不同深度范围土体的位移变化规律,得出了压桩过程中土体的位移模式.

1 试验概述

1.1 模型试验设计

模型试验在尺寸为100cm×60cm×120cm 的模型箱内进行,其中箱体一边为透明的有机钢化玻璃板.考虑到沉桩的边界效应,一般范围为桩侧约3~7倍桩径,故结合模型槽尺寸,模型桩采用铝管半模桩,桩长80cm,桩外径40mm,内径30mm,桩进土长度60cm.

试验采用50目的胶粉模拟软层介质,粉细干砂模拟硬层.试验时将土样分层每隔6cm 装入模型箱,采用落雨法,通过控制土样的单位层厚的重量来保证土体整体的孔隙率和密实度保持在一个近似恒定的水平.土样主要力学性质指标见表1.

表1 土层物理力学性质参数表Tab.1 Mechanical parameters of soil samples

此外,每层采用不同颜色细砂及胶粉设置标志层,每标志层沿径向方向用不同彩砂或胶粉每隔1D(D为柱径)交替铺设,接触点作为位移观测点.最后将铺设完毕的土层在自重下静置24h再进行试验.模型箱及测点布置如图1,图2所示.

图1 模型试验布置图及照片(单位:cm)Fig.1 Layout of pile testing(unit:cm)

图2 标志层示意图(单位:cm)Fig.2 Designation strip(unit:cm)

加载装置由CLD-3型手摇轻便静力触探仪改装而成,用U 型卡环固定在模型箱顶部,试验时桩以0.2cm·s-1的速度连续贯入土中.同时,用高分辨率的数码相机每隔5s拍摄一张照片,采用影像分析方法对静压桩贯入地基中的位移场进行观察分析.

1.2 数字影像变形量测

由中国矿业大学李元海教授研究开发的适合于岩土模型变形场量测的应用系统软件Geodog[7]为岩土模型试验提供了一个简便、经济、有效的变形量测新手段.该系统能根据数字图像基本组成元素(像素pixel)颜色的差异,在连续拍摄的试验模型照片序列中,识别出与初始照片上设定的量测点的对应点,进而采用像素块追踪算法完成位移的计算.

本文模型试验借助该系统用于分析单桩沉桩发展过程中桩端及桩周土体变形破坏位移场的演变规律,为揭示竖向受荷桩性状的研究机理提供了有效的实现途径.

本文试验采集的数字照片分辨率为500万,每个像素所对应的实际模型中尺寸约为0.6mm,为满足本模型试验精度要求,采用0.1个像素插值进行小变形识别,故本模型试验的量测精度为0.06mm·pixel-1.

2 试验结果分析

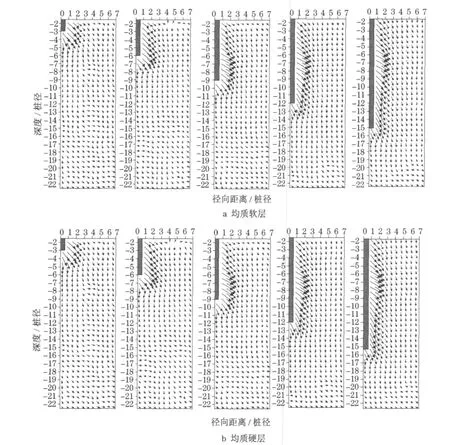

图3为试验沉桩过程中各阶段桩周均质土体位移场矢量图.从图中可以看出,随着桩的不断贯入

2.1 沉桩过程中均质土体挤土效应分析

(深度为3D,6D,9D,12D和15D),同一深度处桩周及桩端土体的位移模式在桩贯入不同阶段是不断变化的.在桩端区域,靠近桩端范围内土体在桩端法向挤压力及桩侧摩阻力的共同作用下,与桩端法向方向呈一定角度侧向下运动;而沿桩轴线距离越近,桩端土体径向位移迅速减小,逐渐转化为竖向运动,并在桩端法向方向达到最大值.可见桩端区域处的位移模式总体上近似球形孔扩张.在土体表面及桩身周围,不同软硬程度土体表现的位移模式也不近相同.在浅层部位,均质软层颗粒主要以侧向下运动为主;而均质硬层颗粒运动沿径向方向则由侧向下挤压逐渐转为侧向上挤出,在地表表现为隆起.随着桩贯入深度的增加,对土体侧向挤压不断加剧,桩身径向应力增大,与土体接触面的剪应力也随之增大,从而带动土体发生垂直运动.在软层表现为桩身周围颗粒以侧向下运动为主,沿水平方向径向位移逐渐减小,主要为竖向运动;而硬层颗粒在深部高围压作用下,土颗粒的垂直运动受到很大限制,竖向位移的范围逐渐减少,沿水平方向大部分区域以径向挤压为主.

图3 静压桩沉桩过程各阶段桩周土体位移场矢量图Fig.3 Soil displacement responses during pile jacking

图4给出了压桩过程中距桩轴心方向2D处均质土体径向位移的关系曲线.

可以看出,(1)沉桩过程中无论是哪种土层距桩体一定位置的最大挤土位移与压桩深度都存在不同程度的滞后效应,即水平位移最大值并非发生在桩端处,而是在桩端以上一定距离处.而且,硬层位移的滞后效应大于软层.J H Hwang等[8]在台湾观测所得的结论是桩端以上10D处,分析原因主要与沉桩深度及土质均匀情况有关,再则因离地表临空面处越近,位移较大,但随着桩的贯入,桩下土体进一步密实,位移变化相对变小;(2)沉桩时桩端以下土体产生的径向位移的范围硬层(8D)大于软层(5D),J H Hwang[8]的观测结论是桩端以下土体径向位移范围为8D;(3)不同压桩深度,水平位移受地表影响的区域基本相同,都在地表以下3D范围内,因此相对整个桩长而言,进土范围越大,则受地表影响的区域占桩长的比例就越小.所以,对短桩,地表的影响是不可以忽略的,而对于长桩,地表的影响所占比例很小,桩身大部分范围内的径向位移基本相同,理论上位移变化近似柱形孔扩张模式.此外,由于土体位移属空间分布,土体的隆起与沉降同样不可忽视.

图4 压桩过程中x=2 D 处土体水平位移Fig.4 Radial displacement of x=2 D during pile jacking

图5为压桩过程中距桩轴心方向2D处均质土体竖向位移规律曲线(文中所有竖向位移以颗粒向下运动为正).由图可见:(1)在不同软硬土层沉桩时,同一压桩深度软层的竖向位移要明显大于硬层;(2)随着桩的不断下沉,同一标高处土体竖向位移逐渐增大;(3)在硬层沉桩时,地表以下5D范围内土体隆起现象显著,隆起区域占总沉桩深度的1/3.但随桩的继续贯入,该范围内竖向位移变化不明显.

图5 压桩过程中x=2 D 处土体竖向位移Fig.5 Vertical displacement of x=2 D during pile jacking

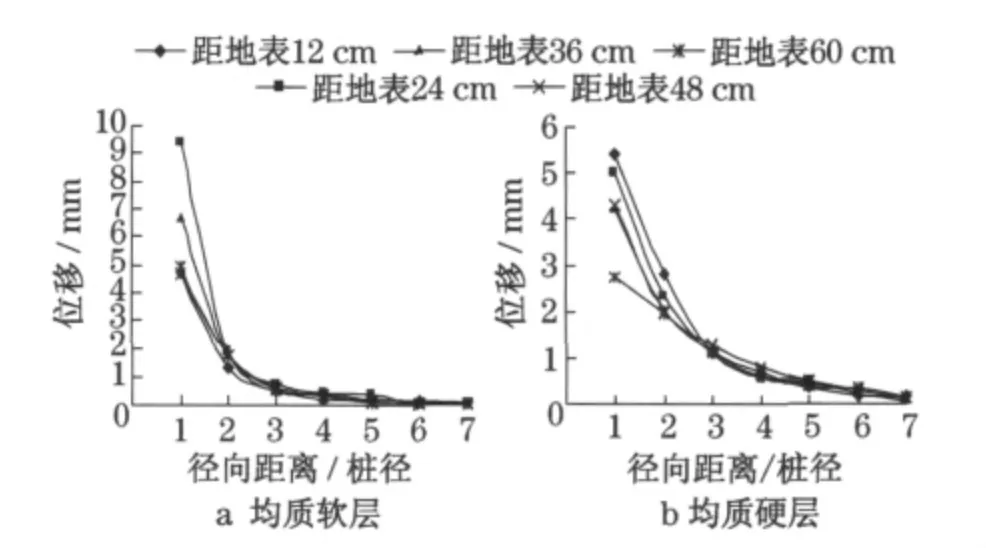

图6,图7分别为均质土体中压桩结束后距桩轴心不同距离径向挤土位移沿深度的分布曲线及挤土位移沿径向的规律曲线.

图6 单桩土体侧移随深度变化关系曲线Fig.6 Profiles of soil radial displacement with depth

图7 单桩土体侧移沿径向的分布曲线Fig.7 Soil lateral displacement radial distribution

根据结果可知,在距离土体表面(4-12)D范围内侧向挤土最为明显,其他区域的水平位移相对较小.这个规律基本符合Yu[9]提出的压桩挤土位移的三段论.此外,经对比发现,距离桩身附近软层的侧移量大于硬层,但随着径向距离的增加,径向位移有大幅度衰减.硬层径向位移的影响范围(7D)要明显大于软层(5D),据Cooke[10]试验结果,粘土中沉桩挤土的径向范围约离开桩体5D.

2.2 沉桩结束后不同土层分布情况挤土位移比较

本试验因条件所限,故没有精确测得地表位移变化,图8为压桩结束后的单桩z=6cm 竖向位移(隆起)曲线,用以近似研究地表附近土层位移的变化规律.

由图8显示,(1)除了均质软层和夹硬层两种情况下,其他不同情况下的土层分布在深度上都有不同程度的隆起.而且隆起量峰值出现在距桩轴心2D处,之后沿径向逐渐衰减.该结果与Cooke[9]的现场实测值接近,他对长5m,直径16.8cm 的试桩实测表明,最大地面隆起量为6%的桩径,发生在距桩轴心2D处;(2)对于隆起量,不同土层表现也不一样.对于近地表土层为硬层的情况,均质硬层的隆起量峰值UZ,硬为11.8%H/D(H为桩进入硬土 层厚度),UZ,夹软层为6.1%H/D,UZ,上硬下软为2.3%H/D.可见,桩进入硬层的厚度越大,隆起量也越大.对于上软下硬情况,其最大隆起量为2.3%的桩径,小于均质硬层情况下的4.4%桩径.

图8 单桩土体z=6cm 深度处竖向位移变化Fig.8 Vertical displacement at z=6cmafter pile jacking

图9为压桩结束后不同土层分布情况下分界面处(z=24cm)土体位移规律曲线.

图9 单桩土体z=24cm 深度处位移Fig.9 Soil displacement at z=24cmafter pile jacking

如图9所示,(1)径向位移沿水平方向呈对数形式衰减,软硬土层交界面(z=24cm)上下土层性质相同时,双层的径向位移均大于夹层,这主要与桩进入分界面以下土层的厚度有关;(2)对于竖向位移,z=24cm 以下为硬层时,双层在分界面处表现明显的隆起,因上覆软层产生较小的垂直应力使得其分界面处隆起值大于均质硬层,而因分界面下硬层厚度不同,夹层的竖向位移要大于双层;z=24cm 以下为软层时,桩在贯入双层过程中上部土层产生较大的贯入应力使得分界面处的土体颗粒被桩拖带下沉,竖向位移大于均质软层,而夹层因软层厚度的关系,其竖向位移小于双层的情况.

图10为压桩结束后距桩轴心方向2D处土体位移变化图.

由曲线的变化特征可以看出,对比均质土层,分层土在分界面处的位移均发生不同程度的突变.主要表现为,软层处位移变大,硬层处位移变小,分析主要原因在于,由于土层性质不同,硬层物理力学性质较软层好,限制了土体的位移.

图10 压桩结束后x=2 D 处土体位移Fig.10 Soil displacement at x=2 D after pile jacking

3 结论

本文借助室内模型试验所提供的便利条件,对静压桩贯入不同土层时桩周土体的位移变化规律进行了分析研究.得出以下主要结论:

(1)根据沉桩过程不同深度土体的位移变化规律看,可将土体变形分为三个不同区域:区域1范围距土体表面(2~3)D,主要特征是产生地表隆起;区域2为径向压缩变形为主的径向挤密区;区域3的侧移变化剧烈,主要为桩端球孔扩张扰动区域.

(2)均质土层单桩沉桩过程中,挤土位移的最大值与压桩深度存在滞后效应,径向位移最大值并非出现在桩端,而是发生在桩端以上一定距离处.

(3)对于浅层土体隆起,隆起量峰值出现在距桩轴心2D处,之后沿径向逐渐衰减;对于隆起量,则因土层的不同分布而有所不同.

(4)对于成层地基,径向、竖向位移均在软硬土层交界面附近发生突变,最大径向、竖向位移均出现在软硬土层交界面附近.由于软硬土层力学性质的差异,土体位移主要表现为,软层处位移变大,硬层处位移变小;此外,分界面处因土层排列及桩贯入软硬层深度的不同,位移变化也有所差异.

(5)实际工程中,因群桩的施工,土体间必产生更大的挤压应力,土层交界处更易造成桩体的弯曲、倾斜、断桩等不良影响,所以对不同土层间的相互作用,要引起足够的重视,采取适当的措施,避免工程事故发生.

[1] Cao L F,Teh C I,Chang MF.Analysis of undrained cavity expansion in elasto-plastic soils with non-linear elasticity[J].International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics,2002,26(1):25.

[2] Sagaseta C.Analysis of undrained soil deformation due to ground loss[J].Géotechnique,1987,37(3):301.

[3] 罗战友.静压桩挤土效应及施工措施研究[D].杭州:浙江大学建筑工程学院土木工程系,2004.LUO Zhanyou.Research on compaction effect and construction measures of Jacked pile.[D].Hangzhou:Zhejiang University.Civil Engineering Department of College of Civil Engineering and Architecture,2004.

[4] 鹿群,龚晓南,崔武文,等.饱和成层地基中静压单桩挤土效应的有限元模拟[J].岩土力学,2008,29(11):3017.LU Qun,GONG Xiaonan,CUI Wuwen,et al.Squeezing effect of jacked pile in layered soil[J].Rock and Soil Mechanics,2008,29(11):3017.

[5] 陈文,施建勇,龚友平,等.饱和粘土中静压桩挤土效应的离心机模型试验研究[J].河海大学学报,1999,27(6):103.CHEN Wen,SHI Jianyong,GONG Youping,et al.Centrifugal model tests of piles jacked in saturated clay[J].Journal of Hohai University,1999,27(6):103.

[6] 丁佩民,肖志斌,施建勇,等.松砂中大型静压沉桩模型试验桩基挤土加密效应[J].工业建筑,2003,33(3):45.DING Peimin,XIAO Zhibin,SHI Jianyong,et al.Model tests of large driven pile jacked into sands and soil-pile interaction finite element analysis with compaction effect taken into account[J].Industrial Construction,2003,33(3):45.

[7] 李元海,靖洪文,曾庆有.岩土工程数字照相变形量测系统研发与应用[J].岩土力学与工程学报,2007,30(1):1.LI Yuanhai,JING Hongwen,ZENG Qingyou.Development and application for digital photogrammetry software package for geotechnical engineering[J].Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering,2007,30(1):1.

[8] HWANG J H,LIANG Neng,CHEN Cheng Hsing.Ground response during pile driving[J].Journal of Geotechnical and Geoenironmental Engineering,2001,127(11):939.

[9] YU Haisui.Cavity expansion methods in geomechanics[M].[S.l.]:Klower Academic Publishers,2000.275-276.

[10] Cooke R W,Price G.Strain and displacements around friction pile[C]//The 8th International Symposium on Mechanics of Foundation.Houston:Texas University,1973:53-60.