中国英语变体研究对大学英语教学的启示

2011-12-08王爱琴

王爱琴

(黄河水利职业技术学院,河南 开封 475004)

0 引言

中国英语变体问题是在世界英语(World Englishes)形成的语境下提出的。英语作为一种世界性语言,它的广泛使用,形成了英国本土以外的、以规范英语为共核的、带有各民族语言文化特征的区域性变体,如美国英语、澳大利亚英语、新西兰英语、印度英语、新加坡英语等。 英国Routledge2009年8 月出版的《World Englishes》和香港大学2006年7 月出版的《World Englishes in Asian Contexts》是该领域近期的代表作。

对中国英语变体的讨论始于20 世纪80 年代,30 多年来,我国外语研究者不断对中国英语变体问题进行探索, 褒贬不一, 争论的焦点主要集中在4个方面。 这些研究对大学英语教学有诸多启示。

1 中国英语变体研究争论的焦点

1.1 中国英语变体是不是一种客观存在

葛传槼于1980 年在《漫谈由汉译英问题》一文中首先提出中国英语是客观存在的[1]。 之后,不少学者从不同角度论证了中国英语存在的客观事实,把中国英语纳入“世界英语”的行列,并从语言体系上对“中国英语”进行了定性和描述[2~7]。

也有一些学者持不同观点,认为“中国英语”作为跨文化交际中的 “具有中国文化特色的表达”是一种客观存在,但不是一种国别变体或制度化变体。如:孙骊认为,将在中国使用的英语看成语言学上的一种变体,条件尚未成熟[8];谢之君认为,中国英语是中国人在跨文化语言交际中使用的干扰性英语变体[9];张培成认为,中国英语作为外语,主要用于国际交流,属于“使用型变体”,而非“制度化变体”[10];陈文存明确指出“不存在国别变体的中国英语”[11];朱跃认为,把中国英语定位为一种国别变体或制度化变体,缺乏政治和社会基础,也没有理论依据[12]。

1.2 中国英语与中式英语是否有本质区别

李文中将中国英语界定为“以规范英语为核心,表达中国社会文化诸领域特有事物,不受母语干扰和影响,通过音译、译借及语义再生诸手段进入英语交际,具有中国特点的词汇、句式和语篇。 ”而中式英语是指“中国英语学习和使用者由于受母语的干扰和影响硬套汉语规则和习惯,在英语交流中出现的不合规范英语和不合英语文化习惯的畸形英语”[3]。

谢之君则认为Chinglish (中国英语) 和China English(中式英语)都是受汉语干扰而形成的使用型变体,“二者之间并没有不可逾越的鸿沟,其区别只在于是否有利于交际,依赖于操规范英语者的认同。 中国式英语是可以向中国英语转化的”[9]。

1.3 英语教学中应否容忍中国英语的存在

杜争鸣认为,我们对待中国英语也应该像对待其他英语和其他任何文化现象那样,采取一种更加容忍和开放的态度,在英语专业提高阶段和研究领域,则需要补充中国英语文化(包括中国人的英语文学原作、英语译本和英语本族语作家写的有关中国的作品)方面的内容和汉英文化比较方面的内容。这样做不仅有利于进一步促进对外交流,弘扬中国文化,而且对目前中国的英语教育本身和英语的大面积普及也是有现实意义的[13]。 郭艳建议在外语教学中“消除标准英语情结”,“中国英语可以帮助学生体会语言的实用性并且调动他们的兴趣”[14]。

林秋云认为,我们学、教、用的英语应该是、也必须是地道的英国英语或美国英语[15]。邱立新、宁全新认为,目前提倡“中国英语”既不实际也无必要。“中国英语” 的提法对我国外语教学现状的改善不利,会进一步刺激中介语的流行与石化,影响我国对外政治、经济、文化的交流[16]。

1.4 中国英语的存在是否有利于跨文化交际

贾冠杰、向朋友在《为中国英语一辩》中指出,中国英语“有益于中国文明的传播,能部分地弥补汉语在世界范围影响广度不大这一缺憾”[5];潘章仙也认为,中国英语变体的形成体现了其他语言和文化背景的英语使用者对汉语言文化的接受和认同[7]。

也有人对此持不同观点,林秋云认为,如果将中国英语视为标准英语之一,在对外交流中盲目使用,势必事与愿违,影响交际效果[15]。郝吉环在《中国英语的现状评析》一文中指出“规范语言是人们永远的任务,增进彼此的了解,消除语言障碍,缩短人们之间的距离是人们最终的目标”,并以“新加坡政府认识到新加坡英语的局限性,看到新加坡英语已经开始制约新加坡的社会进步和经济发展,极力呼吁要在10~15 年的时间内使新加坡英语走向规范”为例,警示中国英语在跨文化交际中的负面作用[17]。

2 中国英语变体在理论和现实层面的错位

笔者认为,中国英语变体问题应该从不同层面来看待。 从理论层面来讲,中国英语是可以与印度英语、新加坡英语平起平坐的世界英语大家庭的一员。 曾几何时,英国英语与其他变体的关系被认为是父母与孩子、源头与派生、纯正与杂合的对立。 随着英语国际化所必然带来的英语本土化和标准多元化,英语的原主人英国已经失去了对英语的控制权和所有权,成为与其他变体地位同等的一员。 人们在接受英语时不再贬低本民族的语言,正像后结构主义者希利斯·米勒在《作为寄主的批评家》中运用词源方法对host(寄主)/guest(寄生)等级二元对立进行解构, 发现寄主和寄生之间的关系不仅平等,而且相互依存一样,英语在全世界广泛应用、传播,促生了各区域变体,而这些变体又不断丰富着、进一步巩固着英语作为一门世界语言的地位。 融合着汉语言文化的中国英语变体,虽然在语音、词汇、篇章上还没有形成稳定的系统,使用者也只占中国人口很小的一部分,但中国英语变体仍是世界英语大家庭的一员,有着自己独特的魅力和广阔的发展前景。

从实际操作层面看,目前在中国,英语在学校还只是作为知识与技能课在传授和培养,使用也限于国际交流,而没有进入家庭语域场,该变体既不是政府、公务、司法的官方语言,也不是日常交际的媒介,国内也没有形成以此变体为母语的群体。 因此,中国英语变体还不能与印度英语、新加坡英语等量齐观,它还是一个碎片化的现象,与稳定、系统化的国别变体还有很大的距离。

3 大学生对中国英语的语言态度及应用

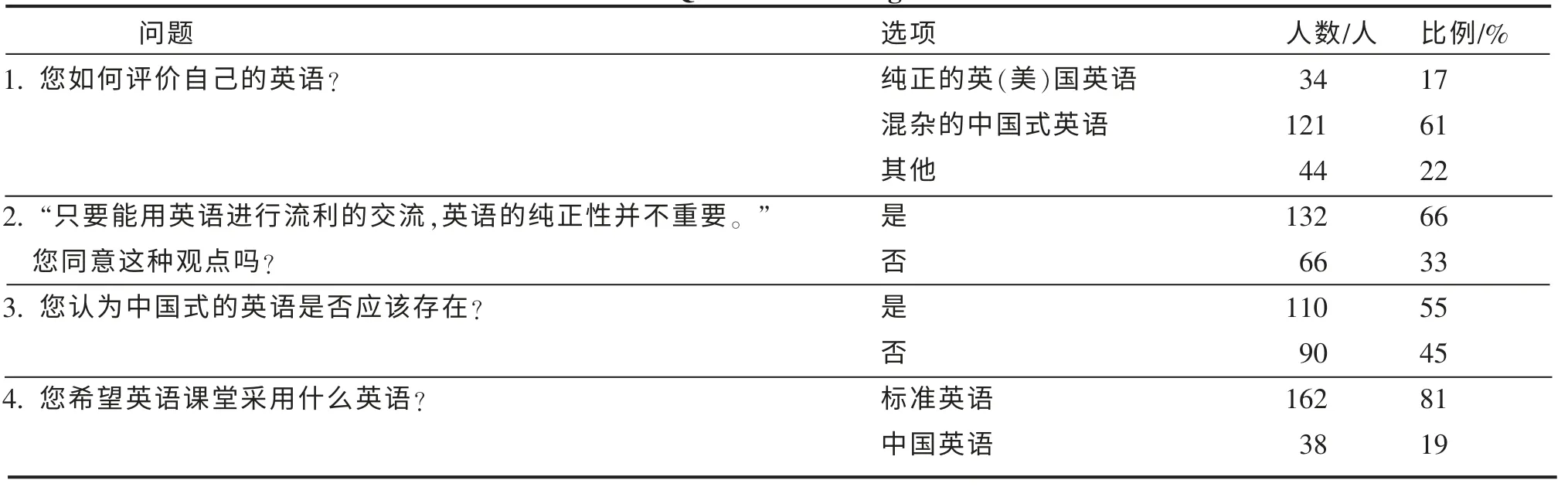

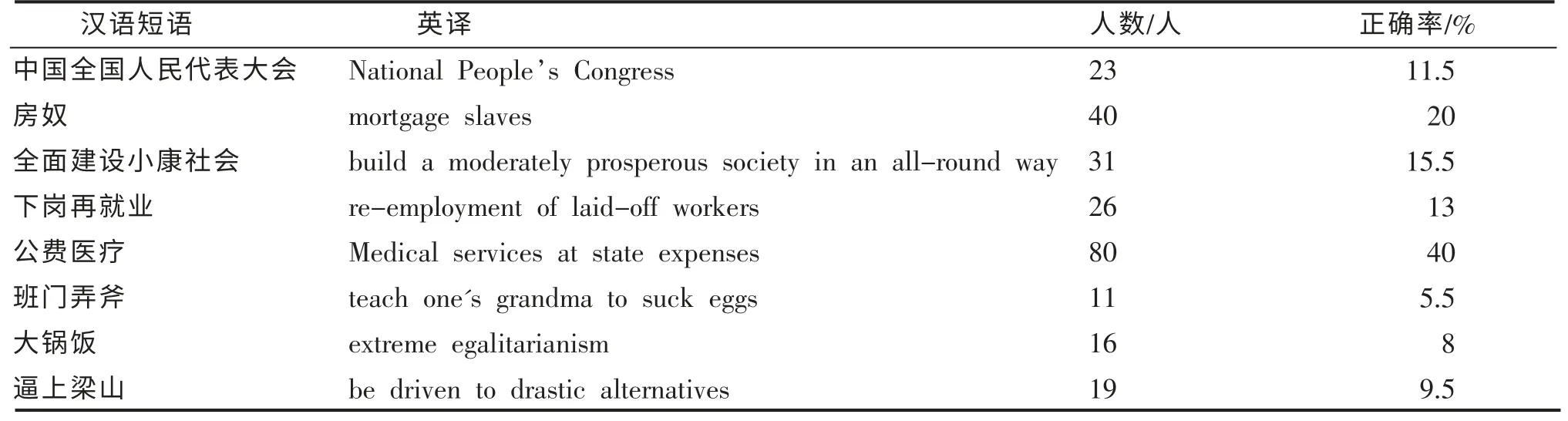

“中国英语”概念的提出给英语教学带来了新的研究课题。 面对中国英语在理论和现实层面的错位,我们在大学英语教学中应该如何处理中国英语呢? 为此,笔者对黄河水院200 名非英语专业大二学生对中国英语变体的看法和熟悉度进行了调查问卷。 调查问卷的内容包括两部分,即问题选择和中国特色词汇英译。 第一部分要求学生根据自己的情况选择答案,第二部分要求学生将所给短语自主翻译成英语。 调查内容及结果见表1 和表2。

表1 问题选择表Table 1 Question choosing sketch

表2 中国特色词汇英译简表Table 2 English translation simple list of Chinese characteristics vocabulary

表1 所示的调查结果表明,61%的学生认为自己说的是混杂式的中国英语,17%的学生认为自己说的是纯正的英语,22%的同学回答“不清楚”。66%的学生同意“只要能用英语进行交流,英语的纯正性并不重要”,33%的同学对此持否定态度。 55%的同学认为中国式英语应该存在,45%的同学认为中国式英语不应该存在。 81%的学生希望英语课堂采用标准英语,19%的学生希望英语课堂采用中国英语。 这表明,在学习英语10 年之后,大学生能够说标准英语的还只是很小的一部分,大多数同学对自己的英语表达很不自信,一方面希望学校和社会降低对标准英语的要求,以减轻部分压力,另一方面又渴求学好标准英语。

在对表2 中的短语翻译进行批阅时,所采用的标准是能够基本表达出汉语短语含义的即视为正确。 其统计结果说明,大学生用英语表达汉语特有社会文化现象的能力还是比较差的,说明学生无论是通过教学还是媒体,都没有接触到中国特有社会文化现象的英语表达方式,自己也没有用英语表达的需求和愿望。

这两组数字的对比,可以反映出大学生对待中国英语变体在观念上的接受和在表达上的困难二者的落差。 然而,大学生群体将会成为未来各行业的高素质工作者,他们对中国英语态度上的接受程度和操作上的熟练程度直接关系到该变体在中国的发展前景。

4 对大学英语教学的启示

4.1 英语教学仍应以标准英语为主

这样说,并不是否定中国英语变体,恰恰相反,只有这样,才能达到习得和传播中国英语变体的目标。 其一,由于目前我国的英语教学和实际应用都是为了国际交流的目的,而在国内交流方面的应用则几乎为零,或所占部分极小。 不论是与以英语为母语的国家的人打交道,还是与以英语为第二语言或外语的国家的人打交道,都需要在语音、词汇、篇章上遵守共同的标准,只有这样,沟通才会是顺畅的,交际才会是成功的。 其二,中国人学英语,不管付出多大努力,都很难完全达到以英语为母语的程度。 二语习得理论告诉我们,母语的迁移是不可避免的,我们可以从教学过程中除去母语,但却不能从学生的头脑中把母语除掉。 中国英语变体实际上是一个动态的过程,在低水平阶段更接近Chinglish(中式英语),在高水平上更接近China English(中国英语),二者都顽固地带有汉语语言文化、思维模式的烙印,都是从汉语到英语之间的中介语。 由于完全达到目的语是几乎不可能的,我们向标准英语努力的终点实际上也就是中国英语(China English)了。 如果我们在学习阶段就放弃对标准英语的追求,而放纵中式英语的表达,如果我们的教师话语停留在中式英语的水平,如果教师对学生表达中存在的汉语式英语不加纠正的话,那么我们将永远停留在中国人听不懂、外国人听不明白的“四不像”英语层面上,与能被其他语言和文化背景的英语实用者接受和认同的、 带有汉语言文化烙印的中国英语(China English)背道而驰了。

在教学中,可注意通过对比中国英语与标准英语的行文和语句差异, 加强学生对英美文化的了解,学习地道的英语。 比如,在翻译“你真是个幸运儿”时,按汉语的思维和行文规则,有可能翻译成“You are a lucky man.” 但在西方,地道的表达方式是“You are a lucky dog.” 在生存环境、文化习俗、宗教信仰等都成为两种语言学习干扰因素的情况下,通过比较分析两种语言,可以帮助学生充分认识英语的特点,清楚什么情况下可以用中国英语,什么情况下应当用更加规范地道的英语。 这对跨文化交流至关重要。

4.2 引导学生用英语表达中国文化

中国英语变体能够充分反映中国民族文化、政治、经济制度的特色,在跨文化交际中具有重要意义,不可忽视。 表2 的调查结果表明,大学生用英语表达中国文化的能力还是非常欠缺的,这种文化失语现象对跨文化交流是非常不利的。 因此,笔者认为,大学英语教学应该在课程设置、教材编写、教学内容与方法等方面做进一步的探索,允许中国英语在英语教学中占有一席之地,以利于中国文化的传播和世界文化的融合。

(1)在课程设置方面,高校英语专业应该开设中国历史文化和经济社会发展的必修课程,选用英文版的教材, 以使学生充分熟悉中国文化的精髓,培养其文化创新意识。 大多数外语教育者认为,文化素质的培养是学生综合素质培养的基础。 但文化素质的培养不仅指吸收目标语文化精华的能力,而且还包括提升和发展本民族文化的能力。 语言教育,在很大的程度上是文化教育,而在英语教学中,文化包含母语和英语两个方面。 当今,虽然大多数教师都注重外语文化的教育,在英语专业的课程中也开设了《英美文化概况》,但往往忽视母语文化的教学。 这也是中国学生用英语表达中国特色文化能力欠缺的原因之一。 跨文化交际是双向而非单向的交流活动,因此,应当全面认识讲授中国文化的重要性和急迫性,改革课程设置,让学生对照着学习中国文化和外国文化,达到不仅会用英语介绍国外文化的精髓,而且会用英语传播博大精深的中国文化的目标,从而提升学生的跨文化交际能力。

(2)在英语教材中可适当补充华裔作家的英语作品、 母语为英语的作家写的关于中国的作品、翻译为英语的中国作家作品等,以提高学生对中国英语变体的敏感性和欣赏能力,提升其对民族语言文化的自信和热爱。 张岚、秦焰曾按母语(汉语)文化、目的语(英语)文化以及其他异域文化的文化分类标准,对《现代大学英语》精读教材1~6 册课文文化内容进行调查分析,结果表明,此教材所涉及的文化内容以目的语(英语)文化为主,在总数中占91%;少数涉及母语(汉语)文化和其他异域文化,分别占总数的1%和8%[18]。 德国语言学家、 哲学家洪堡特(Humboldt)认为,语言不仅有表达功能,而且还有认知功能,是“一个民族进行思维和感知的工具”,每一种语言都包含了一种独特的世界观。 而这种独特的世界观只能由该民族的语言才能表达。 我们对浸润着汉语言文化和思维模式的英语也要经历这样一个转变过程, 这一转变需要教师引导学生去比较、发现中国人使用英语的特点,在符合语法规范的前提下作品所蕴含的中国人特有的心理情感和审美情趣,让学生学会欣赏,学会接受,进而学会表达。 因此,在英语教材中应适当增加一些反映母语(汉语)文化的英语材料,教会学生用英语表达自己的文化,利用母语文化与目的语文化的对比,为学生创造出一个认知成长和文化素养提高的空间。 “只有通过对比才能发现学生母语和目的语语言结构与文化之间的异同,从而获得一种跨文化交际的文化敏感性。”[19]

(3)教学中可以采取丰富多彩的形式,来引导学生熟悉和掌握用英语表达中国特色文化现象的方法。 只有民族的才是世界的,随着中国经济的发展和国力的不断强大,越来越多的西方人渴望了解中国文化,所以我们应鼓励学生在充分尊重英语语用原则的同时,积极表达中国的文化现象,即使这样的表达不可避免地要在英语中融入异国特色,也应坚持这样做。 比如让学生动手做PPT,来展示和讲解他对中国文化的理解,或让学生们编演体现中国特色文化现象的小品,或者利用课前的几分钟,让学生对国内的热点问题作“英文版”新闻播报等等。 此外,可以充分利用电影、小说,尤其是像China Daily《中国时报》,21st Century 《21 世纪周报》,Beijing Review《北京周刊》等报刊,鼓励学生从这些媒体资源中搜集中国文化中特有事物的英语表达法。 这些丰富多彩的形式, 都可以让学生提高文化自觉意识,提高表达本民族文化的能力和跨文化交际的能力,激发学生学习英语的热情。

5 结语

中国英语的客观存在性毋庸置疑,它的存在是以规范英语为基础、以交际目的的实现为目标、以交际双方的认同为准则的。 探讨中国英语作为英语变体的可接受性问题,对我国的英语教学和国际经济文化交流都具有现实意义,有助于指导和推进我国的英语教学改革。 但语言与母语文化意识的培养是一个长期的过程,有待于在外语教学的长期实践中得到增强,成为“标准”英语教学的扩展和补充。

[1] 葛传槼. 漫谈由汉译英问题[J]. 翻译通讯,1980(2):15-18.

[2] 汪榕培. 中国英语是客观存在[J]. 解放军外语学院学报,1991(1):1-8.

[3] 李文中. 中国英语与中国式英语[J]. 外语教学与研究,1993(4):18-24.

[4] 杜瑞清,姜亚军. 近二十年“中国英语”研究述评[J]. 外语教学与研究,2001(1):37-41.

[5] 贾冠杰,向明友. 为中国英语一辩[J]. 外语与外语教学,1997(5):11-12.

[6] 江晓红. 跨文化交际中的中国英语[J]. 四川外语学院学报,2001(6):46-48.

[7] 胡晓莉.中国英语变体研究现状及前景[J]. 中国外语2008(3):27-30.

[8] 孙骊. 英语国别变体的研究和英语在中国[J]. 外国语1989(2):21-24.

[9] 谢之君. 中国英语:跨文化交际中的干扰性变体[J]. 山东外语教学,1994,(3-4):63-68.

[10] 张培成. 使用目的与国别变体——也谈中国英语[J]. 现代外语1995(3):16-21.

[11] 陈文存. 简析Chinglish[J]. 四川师范学院学报,1999(4):73-77.

[12] 朱跃. 对近20 年“中国英语”争论的反思——兼谈中国英语教学改革[J]. 安徽农业大学学报:社会科学版,2004(1):128-133.

[13] 杜争鸣. 中国英语问题及其他[J]. 西安外国语学院学报,1998(3):6-14.

[14] 郭艳. 中国英语变体的客观存在性对中国英语教学的启示[J]. 中国校外教育,2009(1):82-83.

[15] 林秋云. 作为外语的英语变体:中国英语[J]. 外语与外语教学,1998(8):16-17.

[16] 邱立新,宁全新. “中国英语”质疑——与杜瑞清、姜亚军先生商榷[J]. 外语教学,2002(6):23-26.

[17] 郝吉环. 中国英语的现状评析[J]. 天津外国语学院学报2003(9):45-48.

[18] 张岚,秦焰. 关于《现代大学英语》中的文化内容分析[J].合肥工业大学学报:社会科学版2008(4):138-140.

[19] 束定芳,庄智象. 现代外语教学——理论、实践与方法[M]. 上海:上海外语教育出版社,1996:151.