道德与经济的博弈

——清末广东赌博与禁赌

2011-11-21毛克明

毛 克 明

(1.中山大学 历史系,广东 广州 510275;2.广东警官学院 理论部,广东 广州 510230)

赌博本身就是一种不良的社会风气,向为社会所不齿。自得到官方的认可,转为公开化、合法化后,清末广东的赌博之风日益滋盛。“自城郭、市镇以至荒村僻壤,无不有赌具,赌不择地,神祠、社庙皆赌场也;赌不择人,兄弟、亲戚皆赌友也;赌不择物,凡可以较胜负者,皆赌具也。由小以至大,由富以至贫,由晨以至夕,无老无幼,无贵无贱,无男无女,无智无愚,大都以赌为生,以赌为乐。”[注]《禁赌清源议》,《申报》,1878-02-26。其所遭遇的抨击也越来越强烈,特别是在清末广东盗匪问题日益突出的背景下,赌博几乎成了众矢之的,社会要求厉禁赌博的呼声也愈来愈紧。“粤垣赌风之盛甲他省,而以白鸽票之赌为最甚,……迩来日久玩生,赌徒复萌故态,馆厂林立,举国若狂,此真闾阎之巨蠹而为法令所必惩者也。”[注]《岭南鸽信》,《申报》,1891-04-18。可是,出于某些现实利益的需要,官方的行动却总难与社会的呼吁声相契合。“官府虽厉禁高悬,而风气终未闻稍转。”[注]《论广东臬宪惩办督辕门丁》,《申报》,1891-08-08。在清末三十余年的时间内,构成了一段反复曲折的广东禁赌与开赌交相更替的历程。

一、严禁弛禁——道德与经济的博弈

1861年,广东首开“闱姓”赌博,筹款修复贡院。官府申明:只许承办两年,下不为例。两年期满,果然停办,但“闱姓”私赌却流行于民间。

1884年,张之洞奏准复开广东全省“闱姓”赌博之前,赌禁之争主要针对于“闱姓”赌博而言。1868年,时任广东巡抚的郭嵩焘,首允“闱姓”立案,招商承办,以二年为期。蒋益澧续任广东巡抚后,却推行严禁政策,终止“闱姓”抽饷。1869年,瑞麟任两广总督,又开赌禁,每年筹得赌饷数十万元。1874年,广东巡抚张兆栋复禁“闱姓”。刘坤一续任两广总督后,也大力支持张的厉禁政策,“立禁之初,适盗案层出,议者转归咎于禁赌太严”,刘等并“不为所动”,坚持之下,赌博“虽未能净尽,而大致上已清”[注]《刘坤一遗集》卷11,见《中国近代史资料丛书》,第393页,中华书局1959年版。。此后十余年内,广东赌风相对有所敛息,“纵未能绝迹于私居,已不敢复开夫大局”[注]《论赌税》,《申报》,1881-08-01。。赌博的中心也由广州转移到了澳门。

张之洞继任两广总督之际,正是中法战争最为紧张时期。广东作为这场战争的后方,不仅担负着向前方输送兵力、补充给养的重任,而且还得招兵募勇,购枪买炮,时刻提防法国将战争引上广东沿海。而所有这些都需要大量充足的经费,广东的地方财政也因此陷入艰难困境之中,“出入相悬不啻太巨”,“亏短尤多,窘迫尤甚”[注]苑书义主编:《张之洞全集》卷17,第453、456、456页,河北人民出版社1998年版。。面对此种情形,广东的地方官员一方面“极力整饬入款,钩稽裁汰,日夜不遑”,但是,“无如核省虽巨,短欠仍多”;[注]苑书义主编:《张之洞全集》卷17,第453、456、456页,河北人民出版社1998年版。另一方面多方筹集,“不得不取资商民多方补缀”。自1883年以来先后开办绅富捐、沙捐、牙捐、房捐等各类捐输,但似乎成效也不大。两年内也只收到了八九十万两,“且其中以之支发团费、巡勇者居多,仍系民间自用”[注]《张之洞全集》卷16,第426-429页。,仍未能解决广东财政上的实质性困难。在“粤省情形诚非别开财源,万难挹注”的背景下,[注]苑书义主编:《张之洞全集》卷17,第453、456、456页,河北人民出版社1998年版。张之洞通过兵部尚书彭玉麟得到朝廷同意,将广东“闱姓”赌博“弛禁济饷”[注]朱寿朋编:《光绪朝东华录》(二),总第1865、1848-1851页,中华书局1984年版。。“所有广东全省闱姓赌博准诚信堂、敬忠堂分东西二股合同办理,认真稽查,如有私开,许该诚信堂、敬忠堂指名禀究。其文武衙门兵丁人等均不得藉端需索,至干严究。”[注]《闱姓批词》,《申报》,1885-01-29。诚信堂、敬忠堂分别以缴银200万元的条件获准在全省承办“闱姓”赌博。禁止了十余年的赌博又披上了合法化的外衣,公开出现。

开赌是出于解决财政困难而不得已的“权宜之计”,但却是以损害社会作为代价的。因此,从其开始酝酿之时起,就遭遇到了社会各方的反对。御史何崇光、翰林院侍读梁耀枢等就直接向朝廷反映,“闱姓”复开的后果就是“科场舞弊”、“商贾受累”、“奸民纵恣”、“赌匪横行”,要求“申明厉禁”。[注]朱寿朋编:《光绪朝东华录》(二),总第1865、1848-1851页,中华书局1984年版。

更重要的是,弛禁“闱姓”宛如一石激起千层浪,在严禁政策下长期处于地下活动的各类赌博又纷纷浮出水面,故态复萌。继“闱姓”之后,又有人提出“番摊”也照“闱姓”办理,每年缴饷银18万两。尽管没有得到批准,而抽收“番摊”陋规四成、拨充海防经费的做法却得到了地方官员默认,官方每年从中收银30万元。表面上“番摊”赌博没有明令弛禁,实际上已是处于放任自流状态,“不能如闱姓之彰明较著,赌徒若有滋事,仍许禀官查封”[注]《岭南近事》,《申报》,1885-01-11。。言外之意,官方只是不加保护而已。“从前未收四成经费,地方官尚可拘拿,自经收缴以后,明目张胆,竟无顾忌。”[注]马丕瑶:《会奏裁革陋规严禁赌馆折》,见马吉樟、马吉森编:《马中丞遗集》“奏稿”卷四,沈云龙主编:《近代中国史料丛刊》第58辑,第407页,(台北)文海出版社1970年版。“番摊”赌博实际上已是公开化。“白鸽票”、“花会”等名目的赌博,也趁机抬头,“以为苟能以巨款输作饷需,上宪不难核准,且于未经禀陈之待,发自播散谣言”,“到处招摇,阴图渔利”,连报纸上也屡见其说,声势很大。[注]《论粤省禁赌》,《申报》,1886-07-02。以致广州当局也不得不发布告示,公开辟谣,并重申:“开设白鸽票赌博,例与花会罪名同科,为首应拟罪,为从帮收者亦应以流徒拟罪。至于此外各项赌博,均经定有新例,立法甚为森严,切勿误入牢笼,轻于尝试。其有被骗入局者,尤须及早猛省,免至自蹈愆尤。倘此后再有不肖匪徒倚恃护符,至有包抽包开、承交军饷之说,则是愍不畏法,许尔等随时缉拿扭禀,定即照例严办,决不姑宽。”[注]《论广东臬宪惩办督辕门丁》,《申报》,1891-08-08。可是,赌禁既开,即便其他赌项能获得“合法”地位,在实际过程中,赌博也是很难囿于官方的“理想化”设定之中,赌博之风愈来愈炽。如南海恩洲堡向有田票赌博,尽管地方官三令五申,查封示谕,却仍然“视为故常”[注]《穗垣途说》,《申报》,1885-06-25。。南海县署前的赌馆,一度敛迹之后,又“复萌故态”[注]《粤中纪事》,《申报》,1885-10-11。。大富乡的谭、冯二姓还因赌肇衅,引发械斗,“每姓召集百余人,秣马厉兵,如临大敌”[注]《粤东杂录》,《申报》,1886-11-23。。省垣的赌徒,“持刀逞强”,“目无法纪”[注]《穗垣途说》,《申报》,1885-06-25。。贴有“奉宪承办海防经费”字样的灯笼,辉映于省城内第七八甫一带的“闱姓”赌馆。[注]广东省禁赌委员会编:《禁赌概览》,第253页,奇文印务有限公司1936年版。城隍庙前更是赌馆林立,因索规不遂,打架斗殴之事常有发生,甚至“枪炮齐施,如临大敌”[注]《粤东近事》,《申报》,1886-01-07。。官署查封的赌馆,也是“随封随启,视若弁髦”[注]《五羊竹素》,《申报》,1885-11-05。。广东赌风盛极一时。

李瀚章继任两广总督后,基本继承了张之洞督粤时期“禁小赌不禁大赌”的做法,“闱姓”赌博分由公和、瑞成两家商办抽饷。其他各项赌博虽仍未被官方答应缴饷承办,但赌徒仍是百般施计,制造机会,开赌如故,当谣言传出说“白鸽票”也获准承饷开办后,“无知小民信以为真,设厂开收,明目张胆,毫无顾忌”[注]《岭南荔雨》,《申报》,1890-05-21。。当商家均裕堂请准开设“吕宋小票”后,“投卖者沓来纷至,户限几穿”,甚至影响到“闱姓”的生意。在公和、瑞成的干预下,官方才下令查禁,不准开办。[注]《珠江消夏录》,《申报》,1890-07-03。实际上就是这些“小赌”,官方的查禁也并不得力,“城外僻静之处,居然设厂开赌,明目张胆,毫无顾忌”[注]《穗城春望》,《申报》,1892-03-16。。“赌徒恃有护身符”,被查封的赌馆也是“旋封旋启”[注]《五羊胜迹》,《申报》,1891-05-07。。据马丕瑶观察,从光绪十年到光绪二十年的10年间,“赌势日张,因抢劫致死人命之案不一而足,而赌馆开设如常”[注]马丕瑶:《会奏裁革陋规严禁赌馆折》,《马中丞遗集》“奏稿”卷四,第407、938、939-941页。。

马丕瑶出任广东巡抚后,把禁赌的矛头直指赌规,声称:“因此三十万元之利,遂使风俗吏治,日坏一日,实为广东一大弊政,尚复成何世界,言之深堪痛恨。”[注]马丕瑶:《会奏裁革陋规严禁赌馆折》,《马中丞遗集》“奏稿”卷四,第407、938、939-941页。于1895年5月宣布停止文武官绅的“四成报效款”,并严禁赌馆,公布了八项措施:“文武官绅报效四成经费,每年缴银三十万元,自光绪二十一年五月二十日停止,以后不准另易名目,再行收缴;各属城乡市镇赌馆,应由营县一律查明,按址封禁,嗣后如再有开赌及赌博之人,按律治罪;所封赌馆既往不究,概行宽免,准予各业主自行领回,改作正业,毋庸缴价,此后再敢租与匪徒开设赌馆,即将房屋入官,不准领回;严查保甲,自禁以后,如有再行开赌,十家连坐。郡城、县城责成街正副举发,乡间责成约正及房族正副举发,有不举发者,查出重究;无论何项人等告发赌馆,查实封禁,即将赌屋变价,提出一半给告发拿赌之人;文官衙门书役家丁人等,如有包庇得规者,惟本官是问,仍将书役家丁人等提案严惩;武官弁兵收规包庇,查出地段,分别参革;各属绅士,如有包揽赌博者,查出即行参革,并将房屋充公入官。”[注]马丕瑶:《会奏裁革陋规严禁赌馆折》,《马中丞遗集》“奏稿”卷四,第407、938、939-941页。

马丕瑶的禁赌姿态及所表现出的雷厉风行,有力地冲击长期以来广东禁而不绝的赌博劣习。据说,禁令一出,“城厢内外大小赌博刻己一律禁绝,无敢私行开设者”[注]《珠江藻夏》,《申报》,1895-06-26。。社会对之也反映强烈,其时的《申报》多次刊文予以评议,高度赞扬,认为“从此粤东风俗可望化强悍为驯良,革奢华为俭朴,未始不基于此”[注]《书粤督抚奏裁陋规严禁赌馆折后》,《申报》,1895-08-15。。并由此而感慨,“安得二十四行省之内,上自封疆大吏,下迄地方有司,尽以中丞之心为心,务绝赌风,不留余孽,庶若辈无所施其伎俩,而匪民得兹福庇,无不顶礼终身矣!”[注]《阅本报记粤东禁赌事推广言之》,《申报》,1895-06-30。由此可见,禁赌实为人心所向,众望所归。可惜的是,几个月后,马丕瑶就因病去世,年事已高的谭钟麟没有能够将厉禁赌博的政策坚定地推行下去。很快,谭就准许宏丰公司报效160万元承办“闱姓”赌博。此举使刚刚被遏止下去的“番摊”、“白鸽票”等项赌博,又借机死灰复燃。1896年9月的报纸就说:“省垣禁赌徒有虚名”,“今日省垣白鸽票大行,到处皆有,惟私者多”,有的地段“明场开摆,十分兴旺”[注]《南海新秋》,《申报》,1896-09-09。。11月的报纸还描述说:“今日省垣番摊、白鸽票盛行,各赌徒无不眉飞色舞,每日晨起即沿街叫卖白鸽票,嗜赌之辈几于喜极欲狂。”[注]《羊石仙踪》,《申报》,1896-11-03。“新城小新街一带,番摊赌馆密比如林。”[注]《西樵松籁》,《申报》,1896-11-03。到1897年5月时,“省城番摊馆林立,屈指计之不下数十家,白鸽票大厂共有七家,带家则难悉数”[注]《珠江风月》,《申报》,1897-10-02。。省城如此,各地更不用说。如在佛山,“不法匪徒胆敢在东莞地开收白鸽票十余处及霸踞官涌,搭盖番摊篷厂十余处,聚匪诱赌,执持枪械,抢赌追逐,往来行人视为陷阱。经管辖各官督勇毁拆,旋拆旋复,藐视弗恤”[注]《勒石禁赌》,《申报》,1896-10-09。。赌风又一次兴盛起来,“故虽厉禁高悬,终难尽绝”[注]《珠江秋汛》,《申报》,1898-10-02。。

就在各类赌博禁而不绝、愈演愈炽的同时,广东社会上的盗匪问题也日益突出。层出不穷的盗劫案件中,有一部分直接与盗匪“抢摊”(指盗匪抢劫“番摊”馆行为)有关。就是在省城,这类案件也相当突出。因而在当时的社会上形成了一种看法,认为盗匪猖獗大多与禁而不绝的赌博有关。李鸿章来广东后便以此为理由,认为要禁绝赌博是不可能的,禁赌反而加重其祸害,不如发照开赌,收取赌馆规费变为政府的收入,筹款用于海防缉捕,化私为公。[注]张富强、乐正等译编:《广州现代化历程——粤海关十年报告(1882-1941年)》,第74页,广州出版社1993年版。于是又允商承赌,大开“番摊”、“白鸽票”(改名为“小闱姓”)赌博。其中“番摊”每年收取赌饷120万元(后又增加到200万元),“白鸽票”每年收取赌饷80万元。长期以来从未得到合法公开化的“番摊”、“白鸽票”等项赌博,因此堂而皇之公然盛行。“从前著名旧馆旗鼓复张,顿觉兴高采烈矣。”[注]《羊城近事》,《申报》,1900-03-04。“省城内外番摊小闱姓馆多至数百家,几于无街不有。小闱姓则有日厂夜厂,每日开票二次,番摊更不分昼夜,随时可购,老少男妇,奔走喧闹,盈街塞巷,举国若狂。”[注]《奏停赌饷》,《申报》,1903-07-14。就是地方官吏也借机开厂设赌,“东莞县文武衙门合设厂于石龙地面,大榜其门,名曰‘赔费官厂’,减收票价,与商办赌场抢夺生意”。顺德县知县王某“也借此名目,设厂赔款”,引起承办商大为不满,赴省控告。[注]《纷纷争利》,《知新报》,第133册,光绪二十六年十二月初一,第2069页。

因北方义和团运动的发展,李鸿章很快就奉旨离开广东。据说,继任两广总督陶模在抵任之初,目睹此种情形,“即面谕司道,谓粤东赌风太不成事,必须奏禁,至捕盗经费可即另为设法弥补”。不料此话很快传到李鸿章耳中,“李鸿章即有电至粤,谓此事既许其试办数年,万不可中途失信。陶模得电俯首叹息,悔自咎其轻于发言”[注]《奏停赌饷》,《申报》,1903-07-14。。陶模没有将禁赌想法付诸实践,广东赌博进入一个空前的弛禁时期。“自番摊、白鸽票既弛禁承饷,阖省嚣然,明目张胆,人人思获意外之财,赌棍乘之花样层出”。[注]《奏停赌饷》,《申报》,1903-07-14。尽管在李鸿章的严打政策下,广东猖獗的盗风曾得到了一定的压制,“在意想不到的短时间内就使人们恢复了信心,甚至当拳乱爆发时,广东的亡命之徒也不敢轻举妄动”[注]《广州现代化历程——粤海关十年报告(1882-1941年)》,第80页。。但是,就在李鸿章离开广东后,盗风也随之抬头。弛禁赌博也并没有如李鸿章所设想的在扭转社会混乱局面方面起到作用,因赌而盗的案件在省城依然如故。“省垣代收小闱姓票馆日见其多,而被盗之案则层见叠出。”[注]《粤纪谭荟》,《申报》,1901-04-22。匪徒“抢摊”更是肆无忌惮。省城重地尚且如此,其他各处也就可想而知。弛禁赌博实际上是加剧了广东社会的盗匪问题。

陶模离开广东后,两广总督德寿不但没有改变弛禁赌博的政策,而且又增开“山票”赌博,准许商人区赞森、苏秉枢等纳饷承办,年收百余万元。[注]《禁赌概览》,第244页。广东赌博愈演愈烈。

二、筹饷禁赌——政绩与实效的悖论

1903年6月,岑春煊来任两广总督。“下车之始,以办盗为第一要义。”除了亲自督兵西征广西剿匪外,岑还通令在全广东境内“严密查拿”盗匪,一面整治地方吏治,施以压力,一面调整兵力布防,变分散为集中,并要求扩大民间自卫。[注]《帅辕筹笔》,《申报》,1903-07-15。当然,在清末广东,既然要治盗,必然不能回避禁赌的问题。很快,广东同乡京外各官就致书岑春煊,历陈广东“一切苛捐滥赌”情形,“以东省各赌竞开,乱机危迫,请饬设法申禁”,建议即使“其诸项赌博目下即难遽议全禁,应请先去太甚之小闱姓,即白鸽票赌,以稍挽颓风”[注]《广东同乡京外各官上岑云帅书》,《申报》,1903-07-18。。道员潘文铎也通过都察院上奏朝廷,慷慨陈言,请求“永远禁革广东赌博,以清盗源而遏乱端”[注]《奏停赌饷》,《申报》,1903-07-14。。然而,此时的广东社会赌博已是积习难改。更重要的是,长期以来形成的数百万赌饷为广东地方财政收入重要组成部分的局面,一时难以改变,地方官员也不愿轻易放弃。“自非直接本源,统计出入,或停解大宗出款,别筹的款抵补,断难办到。”[注]《议覆捐务》,《申报》,1903-08-07。而且,岑春煊又在广东开展分路“清乡”,大举用兵之际,经费尤为紧张,于此情形之下,不得不需要赌饷的济用。1904年的“摊派汇丰磅价”,就曾向各赌商借款,各方筹措,“始得如期汇解”[注]《粤东杂志》,《申报》,1904-12-13。。迫于财政上的需要,禁赌并未立即展开。

在多方压力下,1905年7月广东地方当权者发出告示,征求“抵款”办法,以实行禁赌。告示云:“凡官绅士民,如有筹款之策,务即详具说帖,送呈善后局汇核,择其切实可行者,禀使本部堂本部院酌核施行。抵款能得若干,即先禁若干赌馆,一属能筹得抵款即先禁一属,一乡能筹得抵款即先禁一乡,一俟筹饷全得,立即会奏立案,将全省赌馆永远禁止,不得以款绌之故再行弛禁。”[注]《广东督抚拟禁番摊,令绅民等陈抵款之策示文》,《申报》,1905-07-26。实际上是把禁赌的责任又推给了广东地方各界,甚至还说,“并非真无抵款之可筹,只因各绅民不知利害之切身,不明计学之原理,而公家遂因之不得不引鸩以止渴”。由此可见,因利益所关,地方当局也并非真正有厉禁赌博的决心。而另一方面,由于粤汉铁路风潮的兴起,地方当局与绅商之间矛盾的冲突也日益明显,官方难以获得地方绅商各界的有力支持。所以,筹款收效甚微。五年后有人回顾说:“自岑前督通饬后,今亦五年之久矣,能实力奉行者、筹抵者不过五六州县”[注]广东谘议局编:《广东谘议局第一期会议速记录》,“第一次议事速记录”,广州粤东编译公司,宣统元年(1909年)版。。以致“当时皆叹岑办事本有魄力,惟对此未免薄弱矣”[注]《禁赌概览》,第262页。。“筹款禁赌”也就不了了之,“而赌祸遂成积重难返之势力”[注]《禁赌概览》,第262页。。

从此以后,“禁赌必藉口抵饷”[注]《粤常驻议员集议部提盐饷纪事(广东)》,《申报》,1910-01-04。。“筹款”由弛禁赌博的理由,变为了严禁赌博的阻碍,直接关系着清末广东“禁赌”的前途。张人骏在其两广总督短暂的任期内,尽管也表示无论筹得何款,均尽先拨抵赌饷,可是筹款并非一件朝夕可办的易事。

1909年,袁树勋接任两广总督,“以粤省赌风向甲他省,为害最烈”,表示“必须严禁,以除民害”[注]《粤督禁赌之先声》,《申报》,1909-09-16。。同时,刚刚成立的广东谘议局也认为“赌博为粤省之大害,人人能言之,官抽赌饷,举办各项要政,尤属世界之骇闻”[注]《筹禁广东各项赌馆议案》,《广东谘议局第一次会议报告书》,广州粤东编译公司,宣统元年(1909年)刻印本。,对禁赌一事表现出了相当积极的态度。但在如何禁赌问题上,不但官方与谘议局议员之间分歧较大,就是议员之间所持态度也有分别。[注]《九月十三日收广东谘议局电》、《资政院收各省来电》,《政治官报》,宣统二年九月十七日,第4-5页。1910年的“安荣公司案”,禁赌议案被推翻,袁树勋怕事情闹僵,很快辞职去任。

尽管在禁赌问题上,官府、谘议局议员、绅士、商人之间存在分歧,但是,赌博之害,已经为社会所公认。尤其是在清末广东,地方社会动乱进一步加剧,革命党人频繁发动反清武装起义,盗匪活动也猖獗难抑,不少人把矛头再次指向赌博问题。“粤东赌害火热水深,比年以来,全省绅商士民奔走呼号。”[注]两广官报编辑所辑:《两广官报》第1期,见沈云龙主编:《近代中国史料丛刊三编》,第50辑,第101页,(台北)文海出版社1989年版。来自谘议局议员们及社会各界禁赌的压力,最终还是推动了广东禁赌事业的前进。为缓和社会矛盾,维持地方秩序,官府不得不重视广东的禁赌问题。

袁树勋开缺后,清廷任命广西巡抚张鸣岐署理两广总督。1910年10月,张鸣岐到达广州后通过与谘议局议员“和属下司道及在籍绅士们几经商议,决定以盐斤加价和烟酒增税来弥补赌饷”[注]卫恭:《八十年来广东的“禁赌”和开赌》,《广东文史资料》,第16辑(内部发行),1964年11月,第106页。,并奏报清廷核准。得到了朝廷批准后,广东地方当局宣布于1911年3月30日将“番摊”、“山票”、“铺票”等为害数十年的赌博一律禁绝。“照得粤省赌博为害最烈,此次上下一心毅然实行,定期三月初一日禁绝,俾数十年之流毒悉数豁除,诚为吾粤一大幸事。第查粤省赌具名目繁多,除承饷之番摊、山票、铺票经已实行查禁外,其余如牛牌、十湖、十五湖、荷兰牌、天九牌、麻雀牌等类,虽属消遣之具,均为诱赌之媒,若不一律从严查禁,将见涓涓不塞流为江河。吾粤绅商士庶嫉赌如仇,固无虑其不实行奉禁。但恐不肖之徒嗜赌习惯已成性质,或在屋招赌,或当街聚赌,则名虽禁赌,其实仍无断绝之期,殊非官绅士商禁绝盛意,亟应出示严禁,以期一律净尽。为此,示仰诸色人等知悉,尔等须知此次禁赌,不独番摊、山票、铺票为然,即凡于赌博各项,虽家庭聚乐至小极微,亦在所必禁,倘如不知自爱,故为尝试,定即拘拿,分别轻重惩究。其制造、售卖骰牌各项赌具之店,更宜即日改营别业,以清赌源,至摊馆、山票、铺票悬挂灯笼、招牌、银牌、现钱等各字样,亦应尽行撤换,以免碍眼,其各凛遵勿违,特示。”[注]《粤省禁赌大纪念详志(再续)》,《申报》,1911-04-10。同时,广东巡警道又发布告示,对“牛牌”、“麻雀牌”等类杂赌,也予以禁止。[注]《禁赌之示谕》,《申报》,1911-04-10。

不可否认,此次全面禁赌,番摊和其他一切杂赌均一律示禁,是清末以来广东禁赌进程中的一个新进步,禁赌取得了一定成绩。但与省城声势浩大的禁赌活动相对应的是各地禁而不绝的私赌猖獗如故。可见,即使地方政府下定决心出台了严禁赌博的政策,广东社会赌博也难以一时禁绝。

三、 社会转型——清末广东赌博的禁而不绝

清末的广东正处在传统社会向近代社会转型的特殊历史时期。[注]孙燕京著:《晚清社会风尚研究》,第10页,中国人民大学出版社2002年版。赌博的昌盛与广东悠久的历史和转型时期广东的政治、经济、文化、社会风尚有着密切关系。“粤东本富庶之区,数十年来,赌日盛而民日贫,民日贫而盗日多,庇赌分肥,寖以成俗。吏治军政,士习民生,皆深中其病。”[注]《查办闱姓加重罪名委曲情形片》,何嗣焜编:《张靖达公(树声)奏议》,见沈云龙主编:《近代中国史料丛刊》,第23辑,第255页,(台北)文海出版社1966年版。政治动荡加剧了赌博的畸形发展,而经济发展和商业繁荣并没有消除底层社会的贫困,悬殊的贫富差距更加激发了人们追逐金钱、侥幸暴富的心理。

首先,清末广东商品经济的发展,为赌博业的兴盛提供了经济前提和活动舞台。屈大均在《广东新语》中记载:“今之官于东粤者,无分大小,率务朘民以自封。既得重赀,则使其亲串与民为市,而百十奸民从而羽翼之,为之垄断而罔利。于是民之贾十三,而官之贾十七。官之贾,本多而废居易,以其奇筴,绝流而渔,其利尝获数倍。……无官不贾,且又无贾而不官。民畏官而亦复畏贾,畏官者,以其官而贾也。畏贾者,以其贾而官。”[注](清)屈大均著:《广东新语》(上册)卷九,《事语·贪吏》,第304-305、305、304、304页,中华书局1985年版。“于是而民之死于官之贾者十之三,死于贾之官者十之七矣,嗟夫,在昔国之富藏之于民,今也藏之于官,复藏于官而贾者,藏于贾而官者,民日穷而盗贼日炽,其祸不知所底。”[注](清)屈大均著:《广东新语》(上册)卷九,《事语·贪吏》,第304-305、305、304、304页,中华书局1985年版。“其人为官,未及视事,即以攫金为事,稍良者或恣雎掠拾,其巧黠者则广布爪牙,四张囊橐,与胥吏表里为奸,官得三而胥吏得七。”[注](清)屈大均著:《广东新语》(上册)卷九,《事语·贪吏》,第304-305、305、304、304页,中华书局1985年版。“吾粤之为官者,计其诛求之状,亦大抵以上中下三等相吞而巳矣,上官眈眈乎中,中复眈眈乎下,下则无所眈眈也。亦惟于匹夫匹妇之微,穷其巧力而巳矣。”[注](清)屈大均著:《广东新语》(上册)卷九,《事语·贪吏》,第304-305、305、304、304页,中华书局1985年版。

其次,农村人口向城市的集聚使城市无业游民剧增。清末社会的剧烈变动导致游民大量增加。为了生存,他们从事的职业相当复杂。“彼中人自称曰八行:曰经,曰皮,曰李,曰瓜,曰风,曰火,曰除,曰妖。所谓经者,如拆字、占课、相面、算命,及卖春联等,均分九类,属于文墨者也。所谓皮者,如贩卖药材、行医及伪神仙等,分十八类。所谓李者,如变戏法等,分四类。所谓瓜者,如挥刀舞拳卖艺等,分三类。以上四行,知者颇伙,盖所操技业多为王法所不禁也。若风、火、除、妖四种,皆显犯国宪,踪迹甚秘,故罕有知者。何为风?即绿林大盗,分七类。何为火?如冒充官长、私刻印玺,及假造金银等,分八类。何为除?即诈骗讹索一流,分五类。何为妖?即惯用邪术,以色诱人者,分六类。”[注]乔志强著:《中国近代社会史》,第75页,人民出版社1992年版。

再次,官员赌博,助长赌风。张之洞到达广东就任之前,虽对“两广地大物博,政务殷繁,吏治民风,积习甚深”有所了解,但很快就意识到“粤省吏治积弊太深,胪陈贿赂之风,盗贼之患,赌博之习,差役之害”[注]《德宗景皇帝实录》(3),《清实录》,第54册,第563页,中华书局出版1987年版。。两广总督谭钟麟的“幕友家丁倚势招摇,署中开设白鸽票馆。闱姓商人,行贿承充”[注]《德宗景皇帝实录》(6),《清实录》,第57册,第280页。。广东学政吴宝恕“吸食洋烟,日与幕友聚赌”[注]《德宗景皇帝实录》(2),《清实录》,第53册,第471页。。李瀚章任两广总督时,副将杨安典、书吏何懿臣“均在城内开设摊馆,所有赌规即派杨安典等经管,每月缴入督署银三千两,尽饱贪囊”[注]《德宗景皇帝实录》(5),《清实录》,第56册,第662页。。岑春煊奏广东水师提标中营补用参将李祥辉“著名赌棍,劣迹极多”[注]《德宗景皇帝实录》(8),《清实录》,第59册,第44页。。

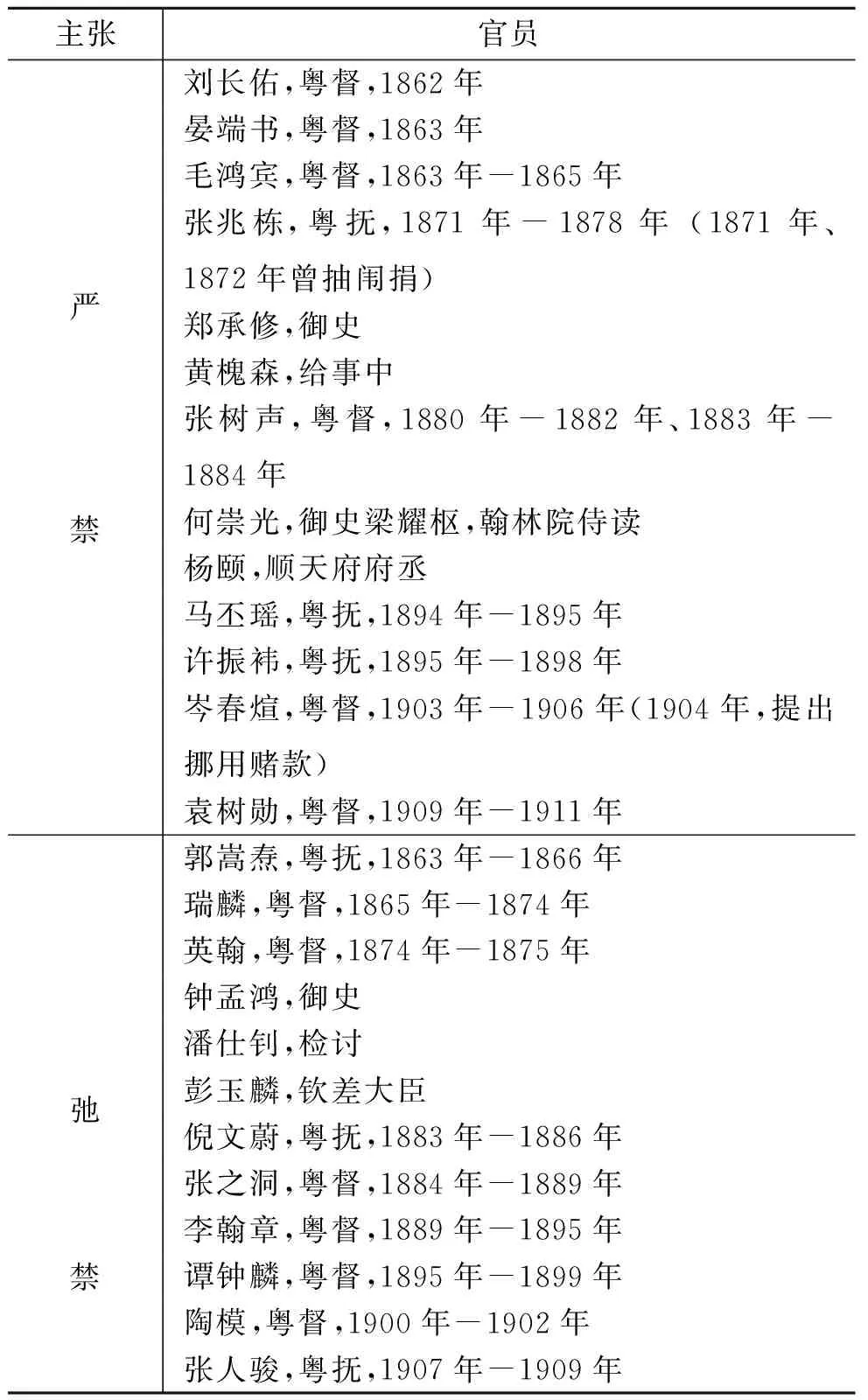

最后,从清末广东赌博的“又禁又开,禁而不绝”的历史(见表1)来看,社会控制系统的混乱和权力不断向地方倾斜严重干扰了禁赌。张之洞等封疆大吏主张弛赌博之禁,开征赌捐,这本是为他们的政治军事经济活动筹款的权宜之举。张之洞“及调广东,军费无着,乃打开赌禁,谓为充饷”[注](清)刘禺生撰、钱实甫点校:《世载堂杂忆》,第55页,中华书局出版1987年版。,并非近代意义上的由国家或地方政府统筹和控制赌博业。因而,广东赌博的兴盛与政府控制力度的强弱成反比:政府控制力加强,则赌博减少;政府控制力松懈,则赌博增多。但是,从法律的角度来看,它却使清初以来的禁赌律例走到其自身的反面,实施层面上的禁小赌不禁大赌,已经使得禁赌法令成为官僚吏胥索贿的一个筹码,成为法律意义上的一纸空文。“粤东前因中法有事,军饷紧急筹款维艰,不得已将翻摊陋规提拔四成充公,藉资挹注,海氛既靖,此款依旧抽收,李筱泉制军叠知此事深滋不悦,曾向属员谓翻摊赌博理当严禁,乃竟因以为利殊□有乖政体,拟先将此项陋规革除,即将翻摊查禁,赌为盗源,贻害最大,制军下车伊始,即以禁赌为先务,风俗人心安有不蒸蒸日上者哉。”[注]《羊城雁信》,《申报》,1889-11-30。而且,赌博从缴费罚款、援案效尤到公开弛禁,走向合法化,前后不过三十多年,却为广东当局和清末政府筹集了上千万的巨额经费。这在一定程度上缓解了清末政府的财政压力,解了燃眉之急,客观上也为清末广东诸多社会事业提供了财政支持。但清末广东地方政府在赌博问题上“又开又禁,禁而不绝”的曲折历程,在一定程度上也能折射出清末中央与地方关系。“晚清中央和地方关系的特征基本上可以概括为一句话:权力不断地向地方倾斜。权力的下移,一方面导致中央政府不断的集权;另一方面又造成地方督抚极力的分权。二者矛盾的产生、发展、激化最终发展到双方的高度对立,其结果便是清政府的灭亡与地方势力的嚣张。”[注]马平安:《关于晚清中央和地方关系的一点思考》,见中国社会科学院近代史研究所编:《中国社会科学院近代史研究所青年学术论坛(2002年卷)》,第49页,社会科学文献出版社2004年版。就此而言,也可看出清末政局权力消长位移和社会历史进程转折变化的一种面相。

表1 清末广东禁赌概况

四、结 语

由于清末特殊的社会、政治环境,广东地方政府在处理赌博的弛与禁问题上缺乏连贯的政策措施和科学的审视态度。一方面,政府频频颁布法律严厉禁赌,一方面却又默许赌场的存在,甚至以政府的名义进行公开或变相的官赌活动。社会舆论的禁赌呼声沸沸扬扬,而赌博却泛滥成灾。“赌博之事由渐而来:初时不过藉此消遣而已,由消遣至于掷一东道,由东道而至于分少输赢,然后愈赌愈大,以至倾家荡产而流为赌匪;即赌匪之诱人以赌也,亦由渐以来;其初不过以三数文钱为摇摊平田倒等戏而已,由三数钱而加至数十百钱,由数十百钱而至数千百钱,然后大开场面,开头放赌无所不为,以至官府闻风密拿重办而后已。当其积渐之久,岂真不知赌博之有干例禁哉。初时小赌以为或无关于紧要,而官府亦未之知;即知矣,以为小局面不至于滋事,何必多事;于是装聋作哑不与查究;而若辈以为官府不之禁也,胆日益大、心日益粗、人日益众、名日益广,迨至官府访拿之日,其赌已不知几何日矣。其因是而荡产者已不知几何家矣,其因是而丧命又不知几何人矣。故曰涓涓不已将成江河,星星不止可以燎原。”[注]《禁赌宜防其渐说》,《申报》,1879-09-09。因此,赌博始终处于半地下半公开、既非法又合法的矛盾状态之中。清末广东赌博的“又禁又开,禁而不绝”,不但使得广东人的道德观念和社会风俗受到侵蚀,同时也使广东的财政经济遭受损失。赌博业的利润主要流入赌商、军队和民间会党等手中,广东工商业在发展资金的运作上受到一定程度的阻碍。因此,当广东从道德伦理和经济发展、政绩与实效等多重合力与赌博进行博弈而不见成效之时,赌博却恰恰在这些方面给广东以严厉的惩罚。