甘、桂乡村民族关系现状的差异性特点及因素分析

——以耿萨村和弄兰村为例

2011-11-12梁世甲

梁世甲

(兰州大学 西北少数民族研究中心、民族学研究院,甘肃 兰州 730020)

以往关于民族关系的研究多集中在某一地区的民族互动关系的分析,或对同处这一地区的民族关系的追溯,或是描述民族关系互动的表现,或是分析民族互动关系的成因。在研究方法上多以史料、谱牒、方志等资料做佐证,强调不同地区民族关系同一性、延续性,对民族关系差异性研究不够。本文则以甘肃与广西两个民族杂居村落为例,将同处我国边疆地区的民族关系进行比较研究,以补民族关系差异性研究不足。

一、田野点简介

选择民族混居的村落,即民族互动频繁的地点进行田野调查,是为了能更具体和深入地了解民族的特点。因此笔者选择了两个田野点,一是地处我国西北的甘肃省甘南藏族自治州碌曲县耿萨村,这是一个有藏族、回族以及汉族多个民族聚居村落;二是广西壮族自治区的东兰县弄兰村,主要居住着壮族和汉族,以及其他少数民族。笔者之所以选择这两个村落,有以下原因:首先,甘肃和广西是我国少数民族聚居区,民族杂居情况较为普遍,客观上为民族交往提供了客观条件。其次,地域的特殊性。甘肃和广西位于我国的西北和岭南地区,两地农村民族关系的特征大致上可以代表我国北方和南方民族聚居区村落的民族关系现状。再次,文化的多样性。由于甘肃、广西各民族民族意识、宗教信仰、风俗习惯等文化因素的不同,其所衍生的民族关系问题势必也呈现出不同的特点。

调查点1:甘肃碌曲县耿萨村

耿萨村位于甘肃省甘南藏族自治州,处于青藏高原东部边缘的甘、青、川三省交界地区,地理坐标东经101°35′36″至102°58′15″,北纬33°58′21″至34°48′48″。该地海拔2217米,距碌曲县城7.5公里。耿萨村是一个藏族和回族以及少数汉族杂居的村落,其中以藏族人口占大多数。村中现有人口59户303人,其中藏族人口214人,约占总人口的71%,回族人口72人,其余17人为汉族。

调查点2:广西东兰县弄兰村

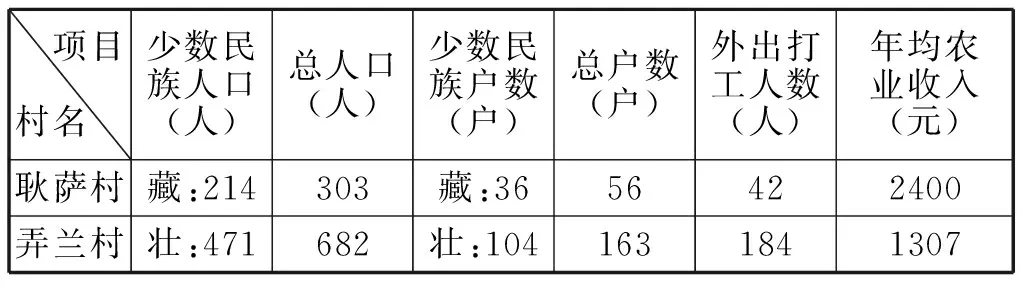

弄兰村地处广西西北部,位于东经107°38′,北纬24°51′,隶属于河池市东兰县,位于县东部,距县城32公里,全村有682人,共163户。村里主要有壮族和汉族,壮族471人,占总人口的69%,汉族182人,占27%,其他少数民族占总人口的4%。调查点村落的基本情况汇总见表1。

二、调查点民族关系现状的差异性比较

两村的民族结构都为民族杂居形式,其共生的民族较为复杂,所呈现的民族关系也就较为多样,其差异性主要表现在以下几个方面:

表1:调查点村落的基本情况汇总

(一)基层社会组织的形式不同

在我国基层民族团体中存在着不同的自治组织,这都是在乡土社会中存在的一种基本形式,是我国民间群众组织和交往的基本载体。但是,在不同地区,不同民族,其基层组织的构成形式以及在处理民族关系方面所发挥的作用则不尽相同。宗教和宗族是两个不同的概念,在我国西北和南方地区,这两个方面则在不同的地区发挥着不同的作用。在耿萨村主要是以宗教组织为载体,而在弄兰村则主要是以宗族形式为载体。

据笔者了解,在耿萨村,民间的自治组织与该民族的宗教信仰有着密切的联系,如藏族居民,有着自身的基层组织,叫“煨桑组织”(藏语称sang pu),是通过煨桑形式所建立的组织,以信仰藏传佛教群众为组织成员,主要的事务包括对内处理日常事务、调解村民矛盾,对外解决民族矛盾、争取群体利益的作用。其通过一定的宗教仪式来召集组织成员来商议处理日常事务,按其话来说,其组织做的每一件事都是在佛主注视之下,施行佛主的意愿。其仪式过程是这样的:村中有一定威望的人,如宗教领袖,会召集村中藏族家庭的户主(通常为一家之主,必须为男性,女性不得参与)至位于村东头的后山上的煨桑台进行集体煨桑活动,用于煨桑的青稞粉和面粉各家自带,如果家中无男性或者男性户主外出不在家时,则由别家代为煨桑,但青稞粉和面粉各家还得自备,时间一般定为下午。每逢村中遇到大事,需要成员共同商议解决的时候,就通过这一仪式将村中的成年人聚集于此。对于某项决议的做出,绝大多数时候听取宗教领袖的决定,很少一部分是通过民主评议、少数服从多数的形式来做出决定。同样,在对外处理民族纠纷的时候,这种宗教组织同样发挥着作用。如果发生于外村或者与别的民族的纠纷时,其一致对外的立场会拧成一股绳,就很容易酿成械斗,这种状况在耿萨村也时有发生。

在耿萨村中,同样存在着以信仰伊斯兰教的回族居民自己的组织,其存在形式同样以宗教为载体。由于在耿萨村回族的居民人口较少,其民族内部的凝聚力则更为强烈,其平时的交往更为紧密,其中体现在交往的广度和深度。在甘南地区,回族的存在较为久远,但是其凝聚力却没有因为时间的久远而疏远,笔者在回族居民家中经常看到,在家里的厅堂或多或少都陈列着上一代人所遗留下来的民族物件或者是在甘南地区的回族同胞交往所互赠的礼物,这一方面是自身民族感情的表露,一方面也是本民族交往的延续。

相比耿萨村,在广西弄兰村,民族关系的体现主要以宗族为载体。传统的宗族通常是由同姓氏的一个个家庭组合而成。就是在以男性为中心的血缘关系的基础上, 在一定的地域不断放大其关系网, 从而形成一定地域范围内的血缘群体。在弄兰村,主要姓氏有韦、黄、覃、刘四大姓,其中韦姓人口占该村总人口的绝大多数。壮族人口主要集中于韦、黄、覃三大姓,刘姓主要集中在汉族家庭。韦姓在当地是大姓,具有庞大的家族系统,在其姓氏的基础上形成了一个宗族,是一利益的群体。在日常生活中,当作为利益群体的一员或整体利益受到侵害的时候,其宗族的功能就显现出来。在村中,涉及到宗族祖坟问题时,是冲突最为严重的事件。在当地人看来,一个人或一个家族的兴衰都与自家的祖坟的“风水”相关,当一个姓氏家族的后代在某些方面有一定成就,人们都认为其祖坟“风水好”。这时别的家族的人也就争着将自己去世的前辈下葬于此,而这种“占灵气”的行为,在该族认为是不被允许的,认为这是一种“资源的掠夺”,是对先人的侮辱,对现实人的挑衅。这时就会上升为土地归属的历史问题,互不想让,在调节无法解决的情况下,宗族之间的械斗也就在所难免。

笔者在实地调查了解到,那文山,地处弄兰村的南面山头,是弄兰村韦氏家族的祖坟所在地,其族谱规定村中的韦氏家族凡去世的老人须丧葬于此。同时,该山头也是弄兰村和邻近村庄坡尧村关于归属权问题存在争议的土地。现如今由于韦氏家族的后代子女中有的考上大学有的在县里“当官”,在当地人看来这是祖坟“风水好”,“显灵”的结果,所以邻近村庄的其他家族也都希望自己的前辈去世后也丧葬于此,为后代子女的兴旺发达沾些“灵气”。为此,在2004年的一天晚上,邻近村庄的坡尧村刘氏家族有一老人去世,在未经韦氏家族允许的情况下,刘氏就将老人下葬于距韦氏家族祖坟三米处地方。在韦氏家族得知该情况后连夜组织族人将该刘氏坟墓挖掉。刘氏不甘示弱, 集结家族几十人同样也将先前的韦氏祖坟挖掉。于是双方矛盾升级,村中的老小上百号人在两村口交界处械斗,双方均有数人受伤。当地政府工作人员出面调停,双方互不相让(韦氏认为这坟场历来为该族说占,刘氏无权拥有,而刘氏则认为该地是两村的公共用地,没有理由拒绝其使用)。后来通过三方代表协商,以“先来后到”的原则,刘氏退出该坟场的争夺,这场坟场纠纷得以和平解决。如今该事件虽得以平息,但如今两村之间、家族之间少有往来。

显然,宗族具有一致对外的特点,但在宗族内部则是一个非常团结的集体,每当在农忙、娶亲、盖房时,族内人会互助帮忙,不计报酬,亲如一家。弄兰村这种宗族组织是以姓氏为基础的基层社会组织,在族中混合壮族、汉族和其他民族成分,将不同民族的家庭团结在以宗族为核心的体系中,结果成员间的民族意识淡化,宗族观念强化。

(二)民族之间的交往的途径和侧重点不同

民族之间的交往包含个体的交往以及在个体基层上的民族群体的交往,在这些交往中,却呈现着不同的途径和则重点。在弄兰村,民族之间个体的交往主要是以族际通婚的形式存在,群体的交往主要体现在拥有共同生产资料基层上的生产互动;而耿萨村中,个体的交往较少,群体的交往主要体现在产品的交换阶段。

1.在个体的交往过程中,两村主要体现在族际通婚的状况的差异。

不同民族间通婚的比率能够深刻反映族群之间关系的深层次状况,是衡量一个社会中人们之间的社会距离、群体交往的性质、群体相对规模以及社会整合过程的一个敏感性指标。

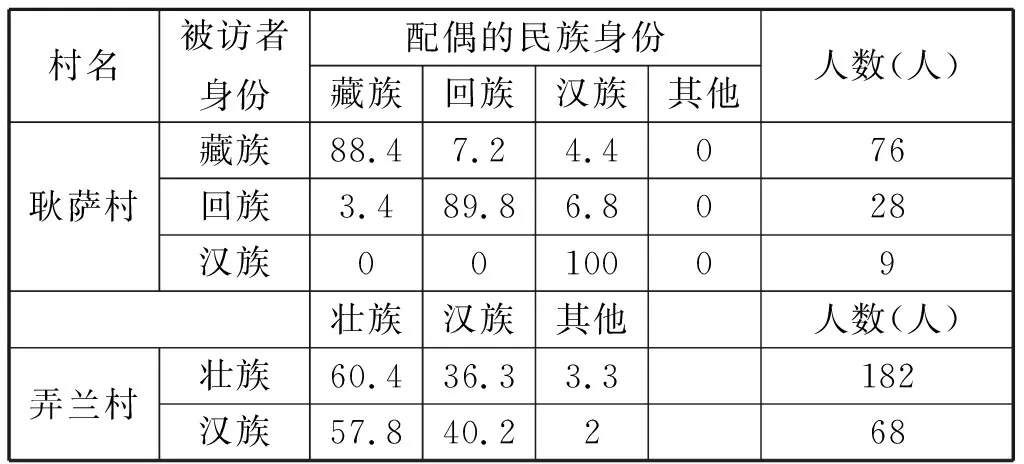

表2:两村族际通婚情况对比表(单位:%)

通过表2中两村族际通婚调查所获得的数据显示,弄兰村的族际通婚已经十分普遍,壮、汉民族当中,族外通婚的比例已经接近40%。在当地,由于日常交往的语言、风俗习惯、宗教信仰较为相近,民族之间的差异性不明显,因此能阻碍族际通婚的因素较少,只要结婚的双方情投意合,就很容易结婚生子。男女双方在交往的初期,对对方的民族成分关注度少甚至不予关注,笔者曾在当地对适龄男女以及成家立业的村民做过统计,其中有90%的村民,在恋爱的初期对将来所处对象的民族成分不予考虑,而其父母双方也没有在这方面加以干涉。

而在耿萨村,藏族与回族、藏族与汉族或者回族与汉族之间,其族际通婚现状却很少。三个民族群体之间忌讳较深,一般少有往来。村中回族媳妇大多都是邻村回族或本村的女子,本村的姑娘基本上不外嫁藏族或汉族,按老人们的说法是“肥水不流外人田”。此外语言不通、文化差异、宗教信仰不同也是阻碍民族通婚的重要因素。在藏汉、藏回、回汉结婚的个例,主要因为是双方在外出打工后逐渐建立感情,不受各自家族的强烈干涉而结婚的。

2.在群体之间的互动交往中,弄兰村主要体现在生产阶段,而耿萨村主要体现在产品的交换阶段。

在弄兰村,民族间的群体互动,主要体现在拥有共同生产资料基础上的生产阶段。弄兰村地处南方,生计方式主要是稻作经济,主要的经济作物为水稻、玉米等。水稻是当地最主要的农作物,这些农作物在种植过程中需要充足的水分供给。因此挖水渠、修水库则需要每家每户出工出力。到插秧阶段,稻田则需要充足的水源。尤其地处水源偏低处的水田,如得不到及时的水源供给就可能导致秧苗干枯而死。因此“争水”事件时有发生,如何合理分配好水源就需要村民间彼此的相互信任、体谅、帮助和理解,流入田间的一条条小溪就如身体的一条条血脉维系着人们的生命一样维持着村民的生活来源,小溪是否流水就成为村中族群关系的晴雨表。

在耿萨村,民族间的群体互动主要体现在产品的交换阶段。耿萨村地处高原,草原生态环境是先天发展游牧业的天然平台。因此其交往的层面大多体现在生产资料完成后的阶段,主要体现为“互利共生”的经济结构,即在自然和历史条件下形成的藏族从事畜牧业、回族从事商业的社会分工与协作。耿萨村藏族村民经济收入以耕种农作物和畜牧业为主,并以挖虫草为副业。每年的六、七月份是农作物收获的季节,当地以回族为主的收购商队,就会前来收购藏族种植的豌豆、油菜等农作物以及牛羊等牲畜。每年的四月到六月则是挖虫草的最佳时期,当地的回族商贩也会不定期地前来收购。

综上所述,不同地区、不同民族之间的交往与互动都建立在一定的环境基础之上,在此基础上才有广度和深度的不同。

(三)民族意识程度不同

“民族意识是民族成员对本民族在与他民族的交往中的自主性、独立性、整体性等诸方面及个体的民族相属性的认知过程,民族意识是认知结果或者心理经验在一定条件下的部分再现。这种认知结果指导着各个民族成员的认知活动和行为方式。”民族意识是民族个体对所属民族的认同与对他民族的辨异过程中产生的。由于历史、宗教信仰、文化、风俗习惯等各方面不同的表现,两村村民的民族意识则呈现不同的现状,耿萨村的村民民族意识较为强烈,而弄兰村村民的民族意识则较为淡漠。

耿萨村所处的西北地区,自古以来是多民族居住、交流、迁徙之地。现如今则形成了多民族、多宗教共存的局面。在村中现共有两座宗教寺院,分别为属藏传佛教的西仓寺和属伊斯兰教的西仓清真寺。其中西仓寺是格鲁派寺院,是拉卜楞寺属寺,寺中现有僧众人数总计231人,其中活佛2人。每年该寺都会进行法会,包括农历正月初八、十六日举行“毛兰木”祈愿大法会,九月诵护神经法会,十月为五供节,宗喀巴大师致祭法会,十二月静修法会等等,这些法会该村的信教群众都得参加,这也无形中加强了宗教与信教群众的联系。该村的伊斯兰清真寺始建于公元1885年,属伊斯兰教格底目派,现有礼拜殿3间,唤醒楼1座,阿訇1人,该村回族村民都为信教群众,是该村回族穆斯林开展宗教活动的主要场所。每天回族村民都会按时参加宗教仪式,早上5点,中午2点,晚上8点,回族村民会聚集于此进行朝拜,无论是饮食还是每年的斋月,村民都会遵循所有禁忌,是为虔诚的穆斯林。耿萨村的藏族和回族都是全民信教。当宗教信仰成为一个民族文化的核心时,其所衍生出来的文化因子,包括日常礼俗、生活习惯、婚丧嫁娶、生产生活禁忌等各个方面都打上了宗教的烙印,“共同的宗教信仰可能成为一个民族内部强大聚合力量,但是,不同宗教信仰则可能构成强化我族群和他群的区分力量”。因此,以宗教为载体所衍生的文化的差异性,客观上就决定了耿萨村藏族和回族民族意识的明晰化。

相反,在弄兰村,无论是壮族和汉族,其民族意识则是相对模糊的。首先,该村的壮族村民关于自身民族的确定过程是模糊的。笔者访问了一些村民,问什么时候认为自己是壮族的?大部分的村民回答说“我们本来就是壮族,具体什么时候确定就不知道了,我们韦姓、黄姓和覃姓都是壮族的”。有一部分人说:“我们和那些汉族人说话不一样,他们说他们的官话,我们说我们的壮语,所以我们就是壮族”。当地的汉族都说:“我们和壮族那些人没有什么特别的,只是他们的姓氏和语言不和我们一样外,其他跟我们一样。”可见,在当地的汉族或者壮族看来,区别的民族的标准是姓氏,而非文化特征、心理认同等民族识别的标准,因此在此基础上的民族意识是非常淡薄的。

此外,民族意识的淡薄还表现为变动的民族边界。当地的壮族和汉族中的大部分人在语言、服饰、职业、通婚、风俗习惯等方面的基本特征上已经与本民族原有特征存在较大差异,比如他们不再说本族语言、不再穿戴本族服饰、不再像过去那样从事传统的单一职业、不再固守族内通婚的传统等。一些人开始脱离原来的民族并加入另一些民族,或在两个民族之间的认同上变得“摇摆不定”。这些群体当中,一部分是由于族际通婚十分普遍,很多家庭三代之内的成员各自“拥有”不同的民族身份,甚至某些人同时“拥有”两种民族身份,以应付不同的交往场合;另一部分则表现为更改“民族成分”,笔者发现,当地的汉族,无论是更改民族成分的主观动机如何,改为壮族身份之后获得较大实际利益却是一个客观事实。在当地汉族人改为壮族后可以获得计划生育政策对特定少数民族的照顾,还有高考、扶贫资金等都有照顾。在这种优惠政策的“诱惑”下,越来越多的人加入了少数民族的队伍。久而久之,民族的趋同性也就越大,民族意识也就越来越薄弱。

三、影响两地民族关系差异性因素分析

从以上两村民族关系的差异性表现可以看出,耿萨村的民族关系较为复杂,民族之间的文化、宗教信仰、风俗习惯、民族意识差异较大。而弄兰村民族差异性小,通婚状况、民族融合的程度较高,因此民族关系较为缓和。是什么因素导致这种差异性呢?笔者认为有以下几个方面:

(一)宗教因素

宗教,是民族文化的主要特征之一,也是各民族得以生存和发展的基础人文环境。当一个民族或者族群信仰了某个宗教,其成员与信仰其他宗教的民族或族群在交往时,宗教就成为界定两者差异性的重要组成部分和标志。同时,在民族的发展过程中,宗教信仰也会扮演引发和加强其民族成员民族认同的媒介,成为该民族传统文化的一部分,并逐渐注入本民族成员的感情因素,成为民族或族群集体的社会和精神生活的有机组成部分。

地处西北地区的甘肃自古以来就先后生活着戎、乌孙、月氏、匈奴、羌、氐、鲜卑、吐谷浑、吐蕃、回鹘、党项、汉的众多的民族,由于民族成分众多,宗教信仰迥异。现如今,甘肃省共有45种民族成分,5种不同的宗教信仰。其中包括以藏族为代表的民族信仰藏传佛教;以回族为代表的民族信仰伊斯兰教;以汉族为代表的民族信仰儒教或儒家思想。由于以藏族、回族、汉族为代表的信仰三种不同宗教的民族因信仰的不同,所衍生出的价值观也就有较大差异。藏传佛教宣扬人生一切皆苦,四大皆空,轻视今生,轻视财富,注重修行,教徒通过今生的修行,获取来世的幸福。伊斯兰教宣扬两世并重,认为今生是通往来世的桥梁,只有把握现在,才有可能在死后进入极乐世界,提倡经商,重视财富。儒家思想则是大多数汉族几千年来一直敬奉的道德规范和行为准则。可以说,伊斯兰教和儒教比较重视现世的生活,而藏传佛教则比较重视来世,把希望寄托于来世的生活。但伊斯兰文化重视商业的价值观显然不同于根植在中国农业经济传统的儒家文化那种崇本抑末、重义轻利的价值观,这对信仰伊斯兰教的甘肃回族群众产生了巨大的影响,为他们提供了一种独特的思想信条和价值观念。这三种不同宗教信仰的民族文化交往方面,则很容易造成心理上的隔阂,交往相比较来说也不会太深入。

相比较,在广西的各少数民族中则缺乏浓厚的宗教传统,不易因宗教因素跟其他民族产生心理隔阂。在广西境内的各民族中,虽然历史或现实生活中还存在着某些图腾崇拜、自然崇拜、原始宗教和泛神论信仰,近代以来又传播过汉传佛教、天主教、基督教和伊斯兰教等宗教,但在整体上却并未形成规模,信教群众的人数很少,因此也就未曾形成高效、统一的宗教信仰,也就始终不能构成跟世俗政治势力相抗衡的力量。这一特点与汉族历史上没有大范围统一的宗教信仰和基本上没有全民信教相似,所以他们不容易因为宗教信仰的差异而产生冲突或者排他意识。

(二)历史因素

甘肃的回汉、回藏冲突等民族问题在晚清和民国时期表现得非常严重,晚清西北回民大起义等历史事件中演绎的一幕幕回汉、回藏等民族间的血腥仇杀使得甘肃各民族之间留下了一道道深深的隔阂。

而相比较在广西各民族,其文化的趋同及心理上的宽容和相互信任有着深刻的社会历史渊源。据史料记载,在秦朝以前,广西是以“那”文化为中心的壮族文化体系自主发展时期;自秦始皇统一岭南以后,不断有汉族移民 “与越杂居”。其来源,主要有随军南征驻守之后留下的,有因历朝组织的屯田、移民或流放充边落籍的,也有经商谋生或躲避战乱迁徙而来的。在秦以后的两千多年间,汉族进入广西总的趋势是历代不断增加,汉人的人口比例逐渐上升。在这一过程中,构成了岭南地区各民族大杂居、小聚居的人文居住格局,中原的先进文化和技术无形中促进了民族间在经济、文化、风俗习惯等方面的相互影响和学习。与甘肃民族聚居区不同的是,广西的各个县、市几乎从很早以前就已形成两个或两个以上民族聚居,在长期的共同生活和开发过程中,各民族的相互影响十分深刻和久远。

(三)由于民族边线的明晰化与模糊化,使得民族意识相应的出现强烈和淡漠

民族意识在一个人的头脑中产生之后,并不是每时每刻都活跃在他的思维活动中。只有当他与外族相互接触并在接触过程中鲜明地感觉到彼此之间存在着根本性的差异和利益冲突时,才会去强化“本民族”的意识。当民族意识产生之后,这种意识也将随着民族之间的各种交往不断演变,或是强化或是弱化,并且民族意识所具有的内涵(如判定彼此之间差异的标准)也会发生变化。关于区分民族时所依据的主要差别,马戎认为包括体质差异、文化差异、经济差异、居住地差异四个方面。正因为弄兰村的壮族和汉族在体质和外表特征上没有明显差别,两个民族间又有着几千年的文化交流、经济交流、人员交流的悠久历史以及一定程度的族际通婚,因此当地民族之间的相互区别的意识相对来说是较为淡漠的。而在耿萨村,由于藏族、回族、汉族之间无论是体质差异还是文化差异都是相当的明显,再加上后天文化的不断熏陶,使得这种差异性不断地刻画和加深,民族意识的强烈也不可避免。总之,在一定的区域内,一个民族与周围其他民族差异的方面越多,差异的程度越大,它所具有的民族意识也就越强;反之,差异越少就越不明显,自身的民族意识也就越淡漠,越容易与周围的民族形成认同。

四、结语

通过对耿萨村和弄兰村民族关系现状的比较研究,所呈现的差异性特点以及构成这些差异性的原因,我们可以初步的得出这样的结论:在一个多民族国家各个民族的相互交往过程中,存在着两种不同发展方向的可能性,但这两种可能性最终还是会发展成为相互融合的大趋势。

第一种可能性,就如文章所论述的广西弄兰村的民族关系的表现和特点。即各民族间在基本平等的条件下,在经济、社会、文化发展的共同环境中,各民族之间在政治、经济、文化、科技方面的联系逐渐增多,在这种联系、交流、合作的过程中各自产生自发性的变化而相互融合,民族意识逐渐淡化,偶有冲突也是局部的、可以理性化处理并最终得到化解,这是一个自然的、和平的渐变过程。正如费孝通教授的理论概念,这是一个“多元一体”格局的发展演变过程,在这一过程中,起点是“多元”,之后在“多元”的基础上逐步形成“一体”的框架,然后在发展过程中“多元”逐步淡化而“一体”逐步加强,最终出现完全的融合和一体化。当然这是从理论上假设的演变过程,即使会真正实现,也将是一个非常漫长的历史过程。

第二种可能性,就如甘肃耿萨村民族关系中所表现的一部分特点。即在现实生活民族之间的体质、文化差异和利益处于突出、敏感的位置,其内部的民族意识容易在“外部政治”、宗教势力的刺激下被重新唤起、重塑、强化。从而容易把各类有关或无关的矛盾都纳入“民族矛盾”的框架,并有组织地把普通民众引导到民族冲突的轨道上来。这是一个非自然的、受外部力量作用的过程。在这种外部力量刺激下引发的民族意识,一是具有很强的意识形态色彩(强调本民族的各种政治利益和权力);二是带有很强的感情色彩。这些都容易导致在民众方面会激起非理性的情绪,这值得我们高度关注和警惕。

总的来看,从历史上各个民族接触、交流的程度来看,是从无到有,从少到多。从长远的历史进程看,人们头脑中民族意识的淡化,也会经历一个从“无—有—无”的辩证过程。正随着经济、科技和市场的全球化,各个国家、地区之间的经济、文化、政治和人员之间的交往和流动必然不断的增加和强化,必然会使民族之间加速相互融合,这是不以人们的主观意志为转移的。

参考文献:

[1] 孙玉兰.民族心理学[M].北京:知识出版社,1990:30.

[2] 廖杨.港澳台族群社会与文化研究[M].北京:中国文史出版社,2005:29.

[3] 徐黎丽.甘宁青地区民族关系发展趋势[M].兰州:兰州大学出版社,2001:83.

[4] 马戎.民族社会学:社会学的族群关系研究[M].北京:北京大学出版社,2004:84.

[5] (法)马太·杜甘(Mattei Dogan).比较社会学:马太·杜甘文选[M].李洁,等,译.北京:社会科学文献出版社,2006:6.

[6] 杨建新.中国西北少数民族史[M].北京:民族出版社,2003:6.

[7] 张声震.壮族通史[M].北京:民族出版社,1997.

[8] 黄成授.广西民族关系的历史与现状[M].北京:民族出版社,2002:10.

[9] 王越平.边疆治理与多元民族文化调试[J].西南边疆民族研究(第六辑).

[10] 瞿州莲.当代残存宗族组织的变形性特点[J].吉首大学学报:社会科学版,2008,29(6).

[11] 岳雪莲.共生互补视角下中国散杂居民族关系的特点[J].广西民族研究,2010(2).